其实麻雀也能没事走两步,

比如雨后扒拉灌木丛就可能看到淋湿的小麻雀迈着俩腿跑路,速度还挺快。

而且它所在的雀形目也有擅长当走地鸡的。

比如白鹡鸰(Motacilla alba),跑的也挺溜。

不过麻雀或者说整个鸟类,确实有点后天不足,

在这之前,我们不妨先做个有趣的实验。

站好,挺胸,收腹,撅腚,

重心使劲往前压。然后往前走,

你会发现像极了猫和老鼠里汤姆的表哥。

不用笑,鸡也是这么走的。

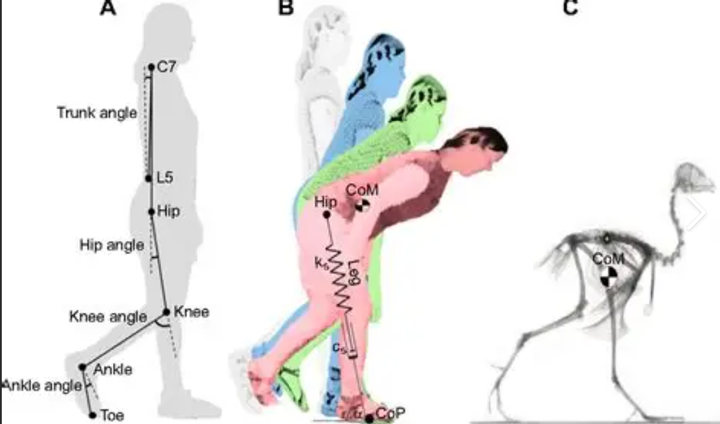

尽管人类的腿部和鸟类的有些不同,

但是弯曲躯干会使人类腿部功能向鸟类的腿部功能转变[1]。

人类和鸟类双腿行走的区别就是在这里,

人类是完全直立,而鸟是半直立,

想练得身如鹤形,那得先把屁股撅起来。

我们继续做下调整,还是走鸡步,

然后将腿部弯曲,以半蹲的姿势继续走。

你会发现行走起来非常费劲,不光膝盖压力大,腿还不好使劲。

现在发现问题所在了吧?

想学走路先直腿,曲腿走路太费劲。

麻雀总是跳着走的部分原因就在这里。

鸟类的腿部的结构和人有点不一样。

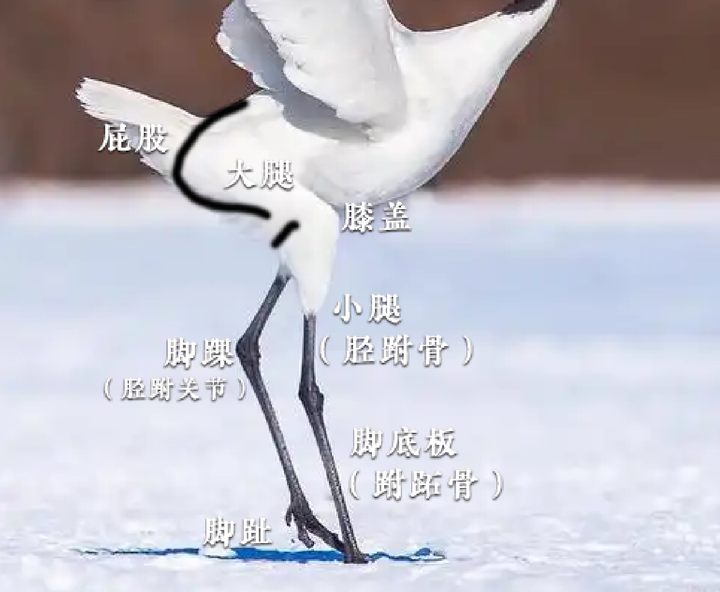

我们观察就会发现,鸟的膝盖是反向弯曲的。

这反着长的波棱盖其实是它的脚脖子,真正的膝盖是上方的鸡腿。

也就是说,

腿长如仙鹤,其实也是脚踩恨天高,踮脚挺胸撅腚扭。

虽然都是脚脖子,

人和鸟的还不一样。

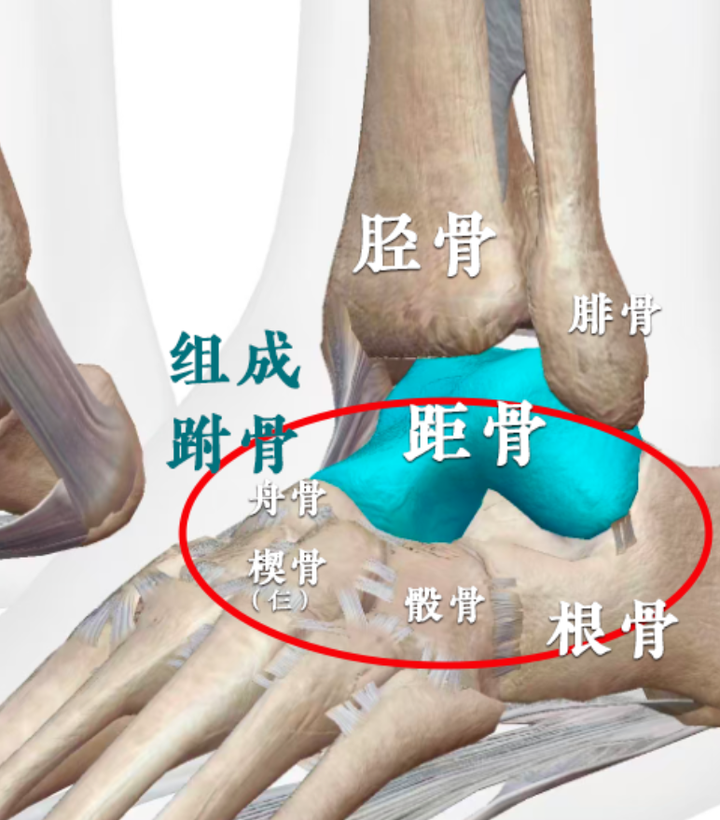

人类的脚脖子之所以能够钩,颠,蹬,踹,崴,

是因为这个关节有一组重要的骨头,跗骨。

跗骨一共七块,以距骨为首,

上接胫骨腓骨,下承足部,

和跟骨、足舟骨、内侧楔骨、中间楔骨、外侧楔骨、骰骨共同组成脚脖子。

稀碎的结构和繁多的韧带,

可以给脚踝提供灵活弯曲的能力。

当然,也更容易崴脚。

鸟类由于脚踝打算当膝盖用,外加有减重飞行的需求,

不需要这么多花活,

索性直接把跗骨给拆分融合了。

距骨跟胫骨,腓骨前端融合成胫跗骨,

对应着我们最喜欢的琵琶腿儿。

剩下的部分跗骨和跖骨,跟骨融合,

组成了跗跖骨,

对应着泡椒鸡爪,不算爪。

中间的胫跗关节,

对应着又脆又 Q 弹的鸡拐骨,

这种简化的关节就导致一个问题,不够灵活,只能做一些简单的屈伸动作。

所以说不同的鸟类就有了不同的专业分支。

雀形目的小啾啾主要在枝头间跳跃,腿是直接当弹簧起落架使用,

胫跗关节平时弯曲较大,只需要稍微一蹬地即可弹跳起飞,

所以将腿完全直起来反倒影响起飞速度。

前面我们也试了,腿在弯曲状态下行走非常费劲。

外加麻雀体重较轻也习惯了蹦跳,干脆就把蹦跳当成了常规行动方式。

当然了,人家没事偶尔也会走两步,并不能说不会走。

更不是啥网传的关节退化腿不会打弯,

不会打弯别说起飞了,两腿一蹬都做不到。

而雀形目里的喜鹊,长得和鸽子大小相近。

由于个头较大,不光蹦跳需要更大力量,对关节的冲击更大,

优势和其实走路差不多,

所以采取的策略就是既蹦蹦跳跳当哈士鸡,也溜溜达达当走地鸡。

鸽子平时更习惯在地上寻找食物,就没在枝头蹦跳的习惯。

外加个头较大,蹦跳也没啥优势,

所以还是遵循祖制老老实实突突突突在地上走。

像鸻形目的涉禽,

超长的腿脚就跟踩高跷似得,

想走路那更是得站的绷直,

休息都是俩脚轮班站着睡,那更是没条件跳着走了。

此时应该有不少人会好奇,

大长腿的涉禽难道从不趴下休息吗?

很明显,偶尔也趴,

光站着站生蛋都得改名打荷包蛋。

那应该怎么起来?

直接站起来即可。