请问这两个字是什么字【抱厦】?

大家好,我是小蚂哥。这期我带大家一口气看懂抱厦。

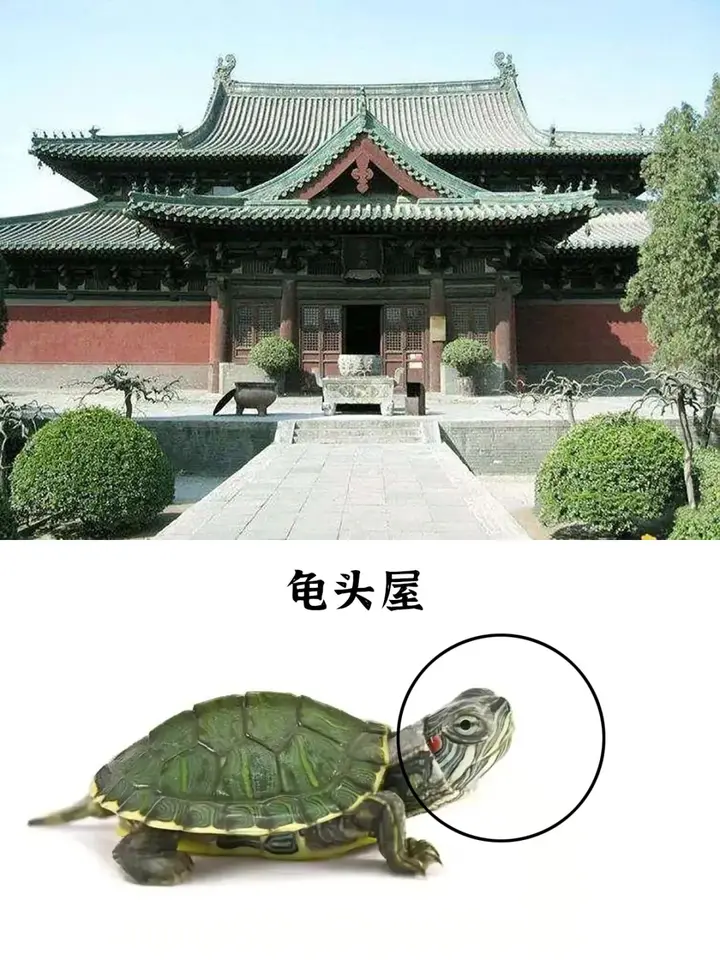

抱厦其实原本叫 “龟头屋”,最初是指在原建筑之前接建出来的小房子。

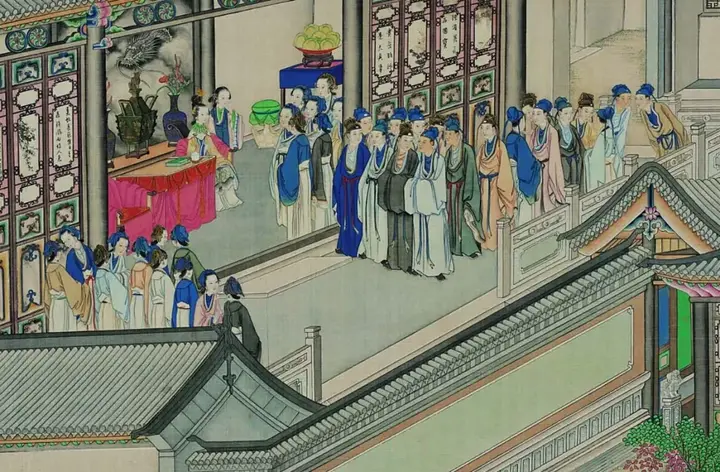

具体啥时候出现的目前还没有定论,但宋代,龟头屋已相当普遍。很多画中都出现了龟头屋的身影,比如《西湖清趣图》、《仙筹增庆图》、《御苑市朝图》。

《仙筹增庆图》

明清以后,这种小屋子在建筑四面都可以接建,叫“龟头屋”就不是很形象了,于是便将其改称为 “抱厦”。

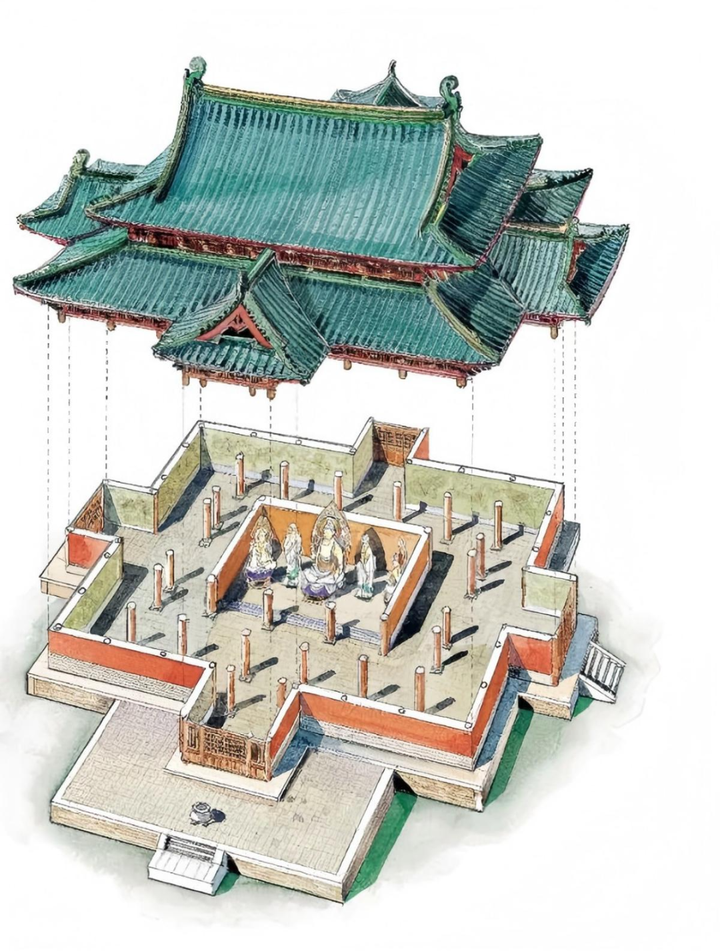

抱厦,也就是依附于主体建筑、与之相连的附属建筑空间,形态上如同 “环抱” 主体建筑的裙房一样,因此得名 “抱厦”。

小蚂哥看了很多资料和视频,很多都把抱厦简单理解为增加建筑层次,扩展建筑空间,这个理解没啥错,但没有讲到核心。

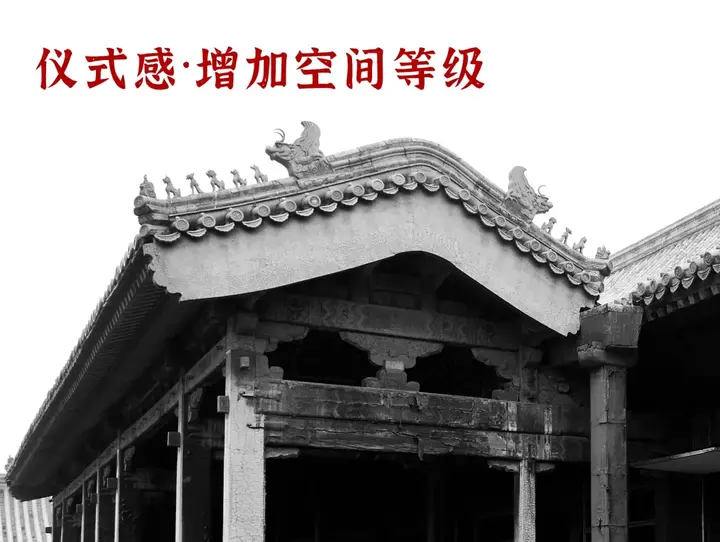

抱厦最初的核心作用,是强化大门,增强仪式感的。

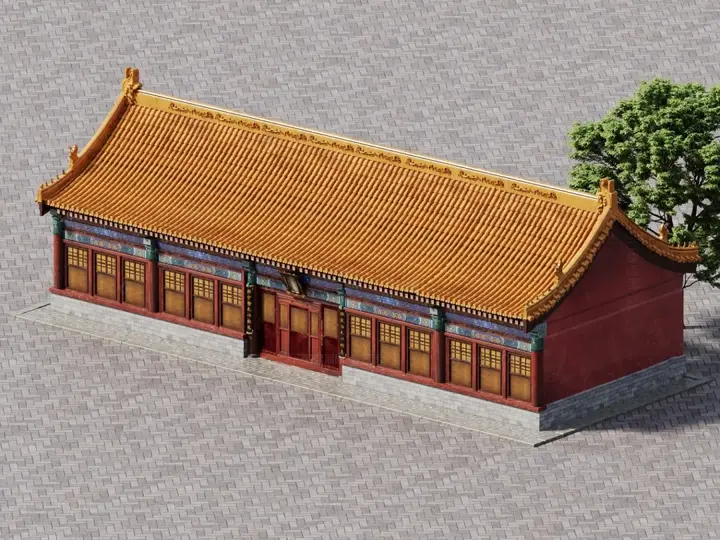

中国的古建没有抱厦的话,就是一个方盒子,建筑的入口看起来很单薄。

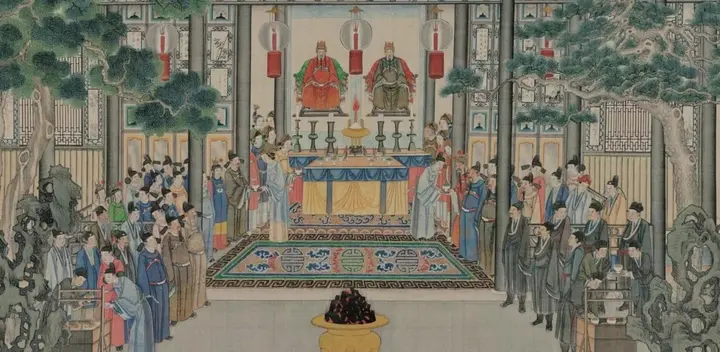

但随着礼制的发展,有大量在室内举办的仪式和活动,这时就需要入口有临时停留、遮雨、挡阳的附加需求,抱厦恰好填补了这个空白,让原本只能过人的入口变得可以舒适的停留。视觉上也更突出入口。

客人来访时,能在抱厦下整理衣冠、等候通报,不用站在露天淋雨;主人迎客时,也能在抱厦里等待。

此外抱厦就像是给入口加了一个门罩式的造型,普通民居的大门是 “一个洞”,加了抱厦,就成了 “带门厅的入口”,让入口从墙面凸显出来,视觉上也更醒目,显得更有牌面。

说一个不太恰当的比喻,这时的抱厦就像是我们室内的玄关,进门换鞋、放钥匙、挂外套,形成一个过渡的区域,真要没有玄关当然也可以,但总觉得少了些回家的仪式感。

不过抱厦的功能并不只停留在服务大门的入口配套,之后它又拓展到服务建筑的延伸空间。你会发现很多建筑不仅大门前侧有抱厦,其他三面也会有,有些在建筑后侧衔接园林的空间加一个临水的抱厦,这个小空间既能当观景台,又能放两把椅子喝茶;

有些是在寺庙侧面加一块空间,用来存放经卷法器。抱厦变成了一种非常灵活的附属空间,哪里需要就 “抱” 在哪里。

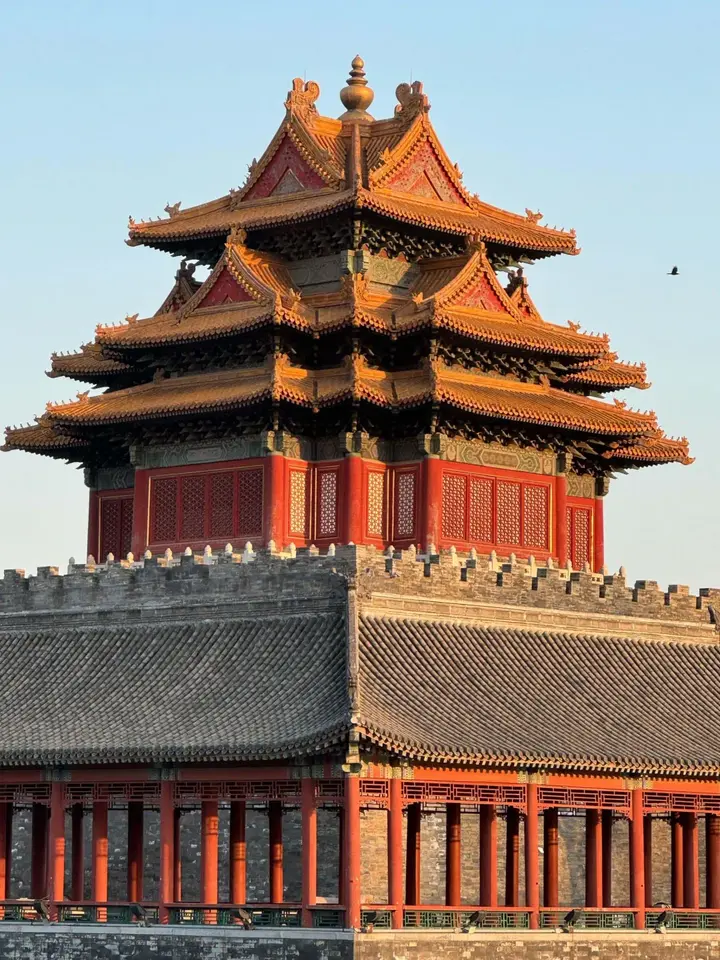

故宫角楼的抱厦就是十字形,这种就是典型的礼制等级的彰显,十字形象征着皇权普照四方的威严,同时还能减少视觉盲区,抱厦的每一个折角,都对应了一个观察面,让原本四个观察方向变成了八个,起到提前预警的效果。

讲到这,你应该明白抱厦的核心其实就是仪式感,强化空间等级,所以在四合院等民居空间,抱厦用得并不多,但一旦到了祠堂、寺庙、宫殿这类讲究礼法仪式的空间,抱厦就成了必需品。

换句话说古代越是地位尊贵的家族,使用抱厦的机会越多,比如《红楼梦》中荣宁二府的祖先是开国功臣,所以他们府内就多用抱厦,比如第七回写迎春、探春、惜春住 “王夫人房后三间抱厦”,第三回写黛玉初进荣国府时,见到 “倒座三间小小抱厦厅”,书中有抱厦的空间数不胜数。

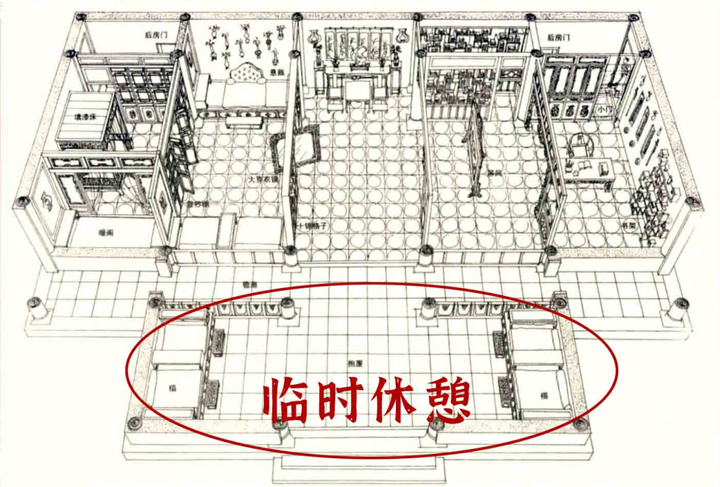

不过说到红楼梦的抱厦,也引出了抱厦的另一种功能——临时休憩。

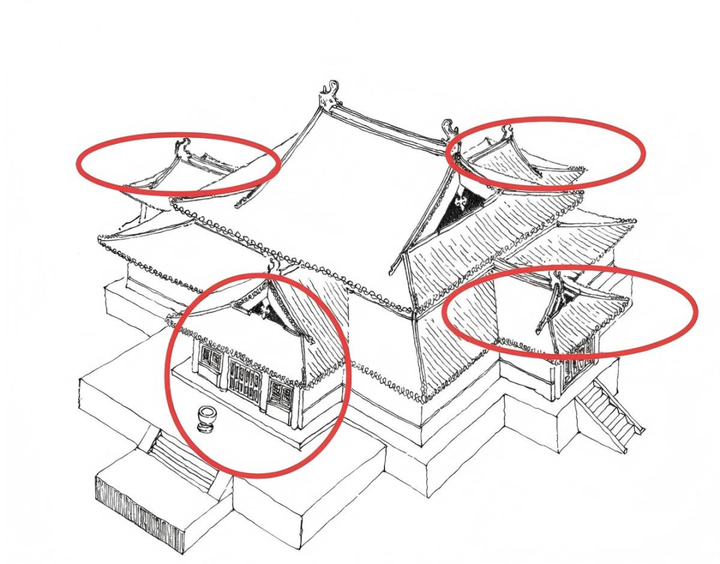

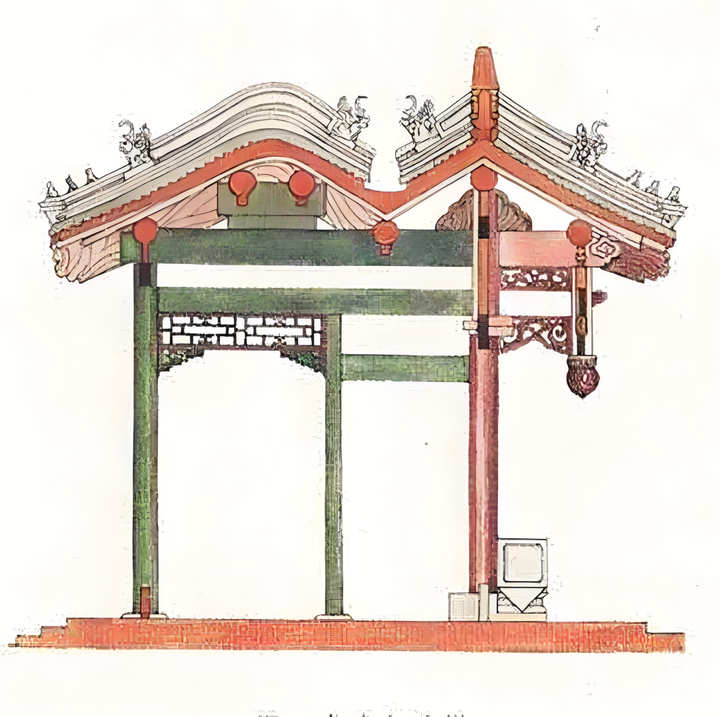

如果你仔细观察,抱厦其实有两种形式,我们上文提到的强化大门的抱厦一般都是“正交式”抱厦,也就是屋顶方向与主建筑呈 90° 垂直,形成一个丁字形的平面。

这种抱厦更侧重 “礼仪性” ,是一种空间的过渡。凸显主建筑的核心地位。

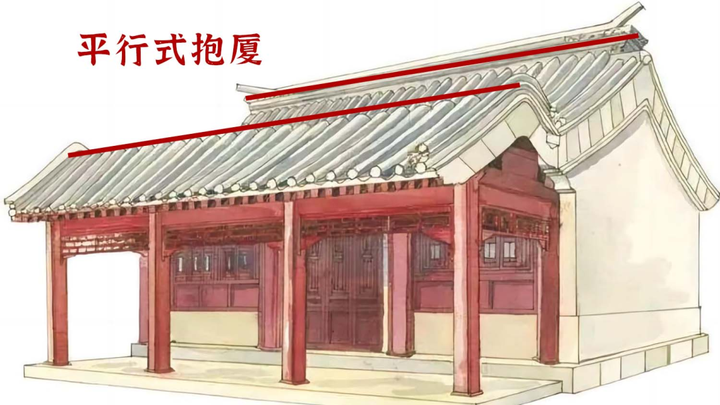

而《红楼梦》中供人居住的抱厦屋顶方向与主建筑完全平行,屋顶且常用 “勾连搭”与主体建筑相接,这叫做“平行式”抱厦。

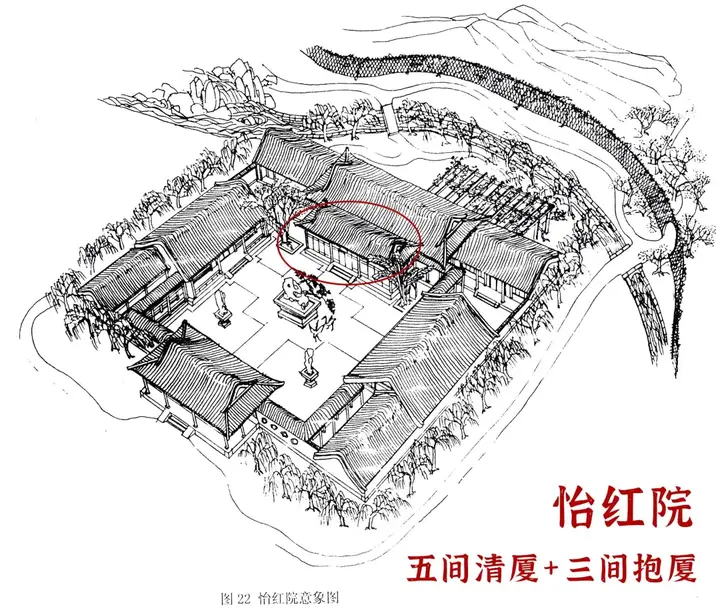

这种抱厦更强调空间扩容和实用性,一般都比正交抱厦要宽很多,有些时候甚至和主体建筑一样宽,不过大部分还是稍短一些,作为仆从丫鬟的居住空间,比如怡红院就是五开间的建筑配和 3 间抱厦,抱厦里就作为丫鬟的待命区域。

这种平行式抱厦还有一种叫法“一殿一卷”。一般主体建筑是殿式顶(歇山顶),抱厦是卷棚顶,垂花门也常有这种做法。

讲到这我们可以归纳一下判定抱厦的条件。

1、抱厦必须依附于主体建筑,并非独立的空间

2、必须有独立的屋顶,屋顶的规模与形制从属于主体建筑

3、有落地的柱子,这时区别唐破风的重要指标

4、符合临时休憩、过渡、辅助服务的功能(空间要有足够的宽度)

同时满足以上这四点,即可判定为抱厦。江南园林建筑常常在建筑前后有出廊,但出廊并不同时符合以上四点,所以并不能叫做抱厦。

其实抱厦简单来说就是个过渡的空间,就像是牌坊或者日本的鸟居,是从“世俗 - 神圣” 的缓冲空间。所以使用抱厦的多是讲究仪式感的皇家建筑、官署衙门、寺庙佛堂。对于老百姓来说抱厦就是个奢侈品。

现在你知道什么是抱厦了吧~这期就先聊到这,更多有趣的古建园林知识,请关注蚂蚁景观,我是小蚂哥,我们下期见吧~