说句不严谨的话:洞庭湖是被三峡暂时的救下来了。

在百年的尺度上,洞庭湖不会消失了。

但是如果是上千年的尺度上,洞庭湖肯定会越来越小,甚至很有可能消失。

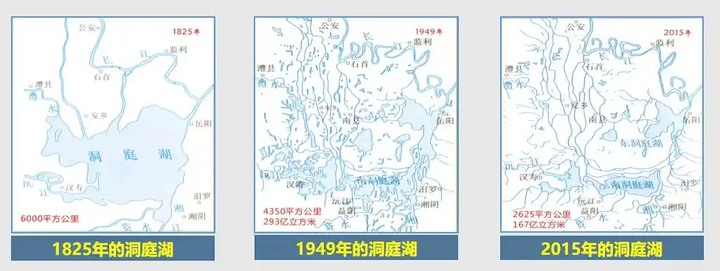

明清时期,洞庭湖面积 5500 平方千米。

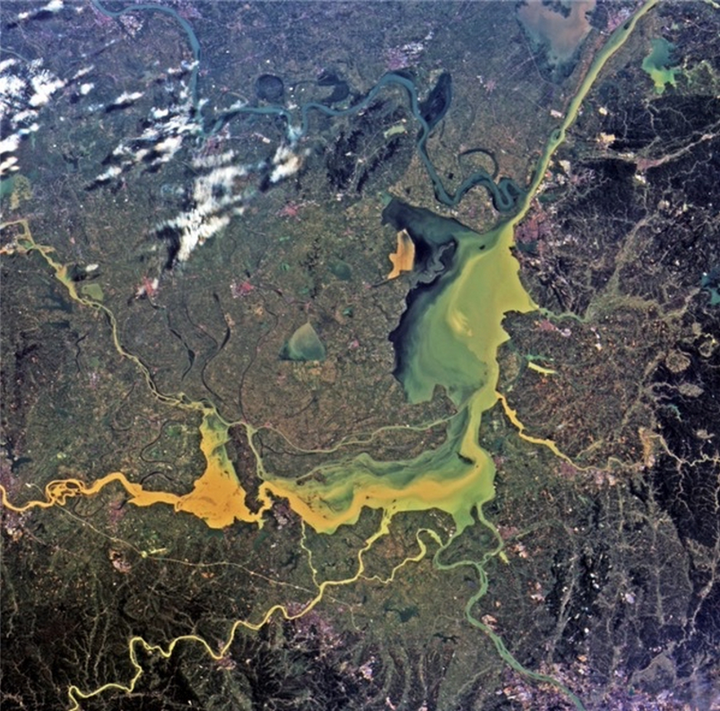

如今,即便丰水期,洞庭湖的水域面积也只有 2625 平方公里,相当于 200 年前的一半。

在枯水期时,更是退缩为一条线。

洞庭湖面积的萎缩,很多人会归因为围湖造田。

围湖造田的确是湖泊水面萎缩的直接原因。

据测算,解放后洞庭湖围湖造田达 1500 平方千米以上,因此洞庭湖也由我国第一大淡水湖,退居为第二。

在围湖造田的背后,是洞庭湖严重淤积,环湖地区越来越浅的现实。

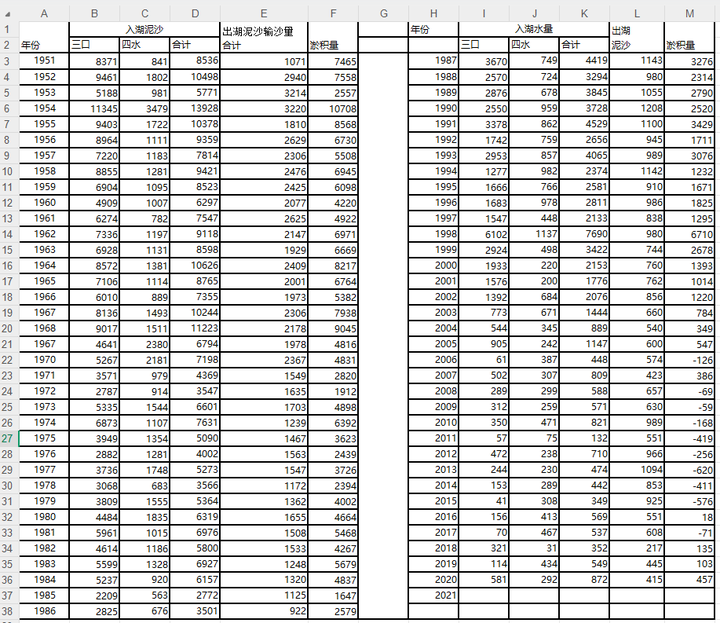

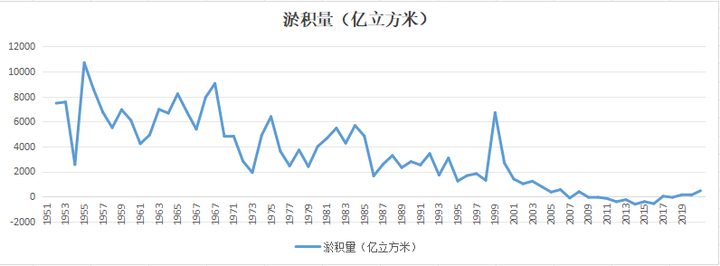

洞庭湖生态环境遥感监测湖南省重点实验室公布了自 1951 年以来,洞庭湖入湖泥沙和出湖泥沙的监测数据。

数据整理后,如下表。

在上世纪五六十年代,每年有 0.6 亿立方米到 1.1 亿立方米的泥沙,通过三口(松滋、太平、藕池)四水(湘江、资水、沅江、澧水)进入洞庭湖湖区。

但是每年的出湖泥沙量只有 0.2 甚至 0.1 亿立方米。

每年,有 0.5 到 1 亿立方米的泥沙淤积在湖区。

作为对比,2023 年,黄河的入海输沙量为 0.95 亿立方米,长江的入海输沙量为 0.5 亿立方米左右。

相当于黄河一年的输沙量,可想而知,洞庭湖淤积,变浅的速度。

也正是在这样的背景下,洞庭湖湖区围湖造田轰轰烈烈的开展。

这既是受到那个时代“人定胜天”思想的影响,同时也是无意识中的“顺应自然”。

而深入分析数据,会发现进入洞庭湖的泥沙主要来自三口,也就是松滋口,太平口,藕池口。

来自三口的泥沙,占总入湖泥沙量的 80.42%。

这三口,是长江往洞庭湖分洪的河流。

也就是说,进入洞庭湖,造成洞庭湖淤积的,主要是来自长江干流的泥沙。

在七十年代之后,生态保护开始引起重视,入湖泥沙量逐渐减小。

但是到本世纪初,仍然有每年 0.1 亿立方米以上的淤积量。

上图,注意一下 1998 年的高峰,那一年,洞庭湖湖区淤积了 0.67 亿立方米的泥沙。

大家应该都记得那一年的洪水吧。

如果形式这样持续下去,按照 1998 年的淤积速度,那么洞庭湖会在三百五十年左右消失。

如果按照本世纪最初几年长江没有大洪水时的淤积速度,洞庭湖会在两千年左右消失。

因为洞庭湖在正常水位下,容积大约是 237.1 亿立方米。

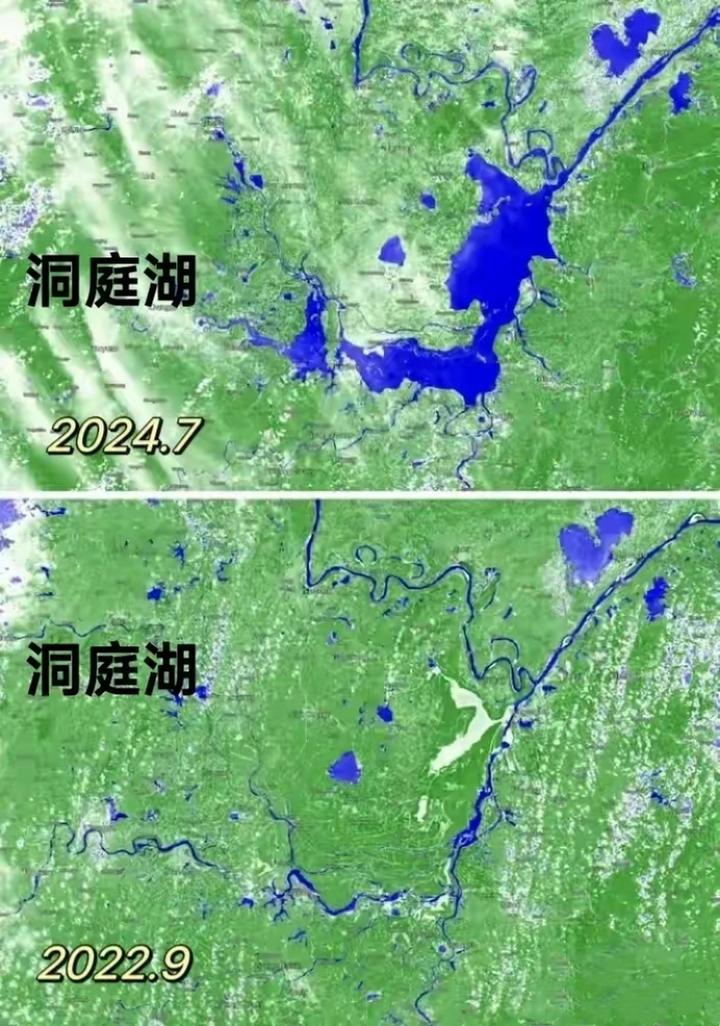

那是从什么时候形势发生了根本转变呢?

从 2003 年。

从这一年开始,洞庭湖的泥沙入湖量越来越小,甚至在很多年份,小于出湖泥沙量。

2003 年发生了什么呢?

三峡首次蓄水。

三峡蓄水后,一方面荆江防洪压力骤减,另一方面清水下泄,经过三口进入洞庭湖的泥沙量锐减。

三峡蓄水后,洞庭湖淤积的趋势才彻底扭转。

所以啊,是三峡暂时的把洞庭湖救了。

可是,三峡库区的可淤积库容也是有限的。

即便采取再多措施,三峡也总有淤满的时候。

所以,只是暂时救下来了。

我们这一代人倒是不用担心洞庭湖会消失了。

以后的事,交给以后的人吧!