一般以为,古代二餐制为主,而且是受限于生产力的水平(食物丰富程度)。其实不尽然。

最早关于一天吃几顿的记载,应该是《礼记》。

天子一食,诸侯再,大夫、士三,食力无数。

大意:(每天)最高领导人吃一顿,封疆大吏吃两顿,中下层公务员吃三顿。靠干体力活谋生的,吃多少顿都无所谓。

《礼记》

也就是说,根据周制,地位越高的人,每天吃饭的次数越少。然而,顿数少,并不代表缺乏营养、能量的摄入不足。普通百姓可能两菜一汤都未必有,顿数吃得少的人可能一下就八菜一汤了。

在日常生活中类似的例子就是腌酱菜,大家都是一次腌好,没有人隔三岔五就掀开泡菜缸,往发酵一半的腌菜里投生料。

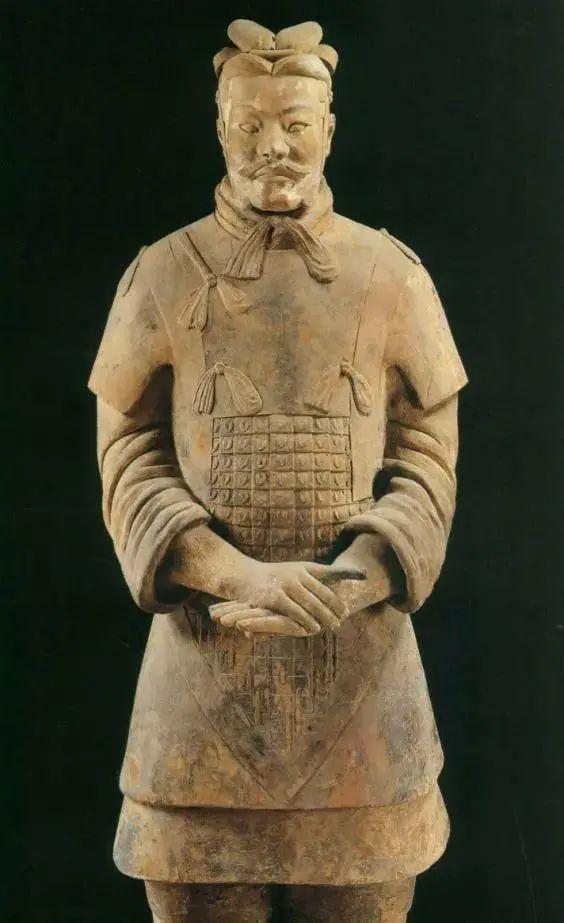

“天子九鼎、诸侯七鼎、大夫五鼎、元士三鼎或一鼎”出自《公羊传·桓公二年》。

原文中何休注说:“礼祭天子九鼎,诸侯七、大夫五、元士三也。”

因为典籍基本都是中高级管理人员写的,而他们往往遵循两餐制,所以看起来像是古代人都吃两顿的样子。实际上按周礼,周代的体力劳动者也是饿了就吃,不论顿数的。为什么明明地位高,反而要一天只吃两顿甚至一顿呢?因为人睡着的时候,气血被压住了,不能往上升,腹部积聚过多的水谷精微就会在睡梦中遗漏。所以,如果是两餐制,一天最后一顿最好不要晚于申时(下午四点左右),再晚来不及消化的话,晚上睡觉就容易夜漏了。

而人类肠道的主要菌群是乳酸菌,其发酵时间至少是 7-8 小时(比如酸奶制作),但其实更佳时间是 12-16 小时(比如酸奶制作 8 小时再加钝化时间)。这就决定“日中一食”是最科学的,所以“天子一食”就成了周制最高在位者的戒律(商周天子有时还兼职“卜者”、“贞人”的角色,所以修身养性对他们而言反而是主业——所以说,天子拱己无为而已)。

拱:先足食,后虚腹,正宜纳清煦。

申时哺食前七八小时是上午九点左右,所以朝食是太阳行到东南角时的“隅中”之前进行。

在上古,腹中终日有“余食”,是被君子厌恶的行为。

道德经·第二十四章

春秋时期·老子

企者不立,跨者不行,自见者不明,自是者不彰。自伐者无功,自矜者不长。其在道也,曰余食赘行。物或恶之,故有道者不处也。

实际上,美国底层人民大多是大胖子,精英却鲜有肥胖者。道理都是一样的。