几乎所有行星在形成的最初阶段都曾部分或全部是一个岩浆球,在星球自身引力的作用下,流动的岩浆会自然均匀分布在星球表面,从而让星球呈圆形。

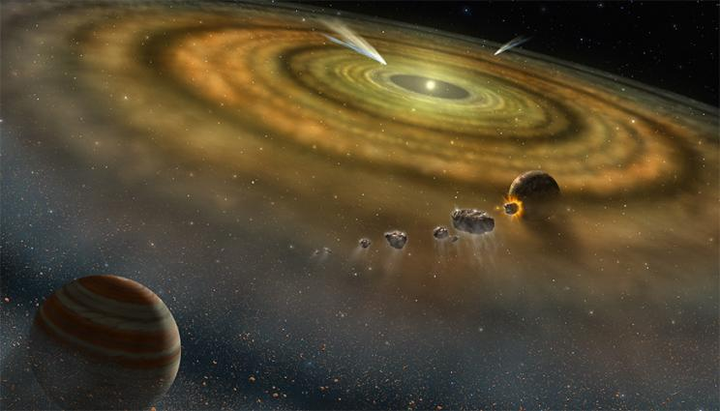

目前主流学说认为星球都起源于星云中。

星云是高热的气态物质,在形成后气态物质逐渐冷却形成小液滴,这些小液滴冷却后形成小型球状颗粒,球状颗粒相互碰撞胶结在一起,形成大大小小的小行星,小行星继续碰撞长大,成为直径超过 1Km 的星子,无数星子又继续碰撞,变成一个个直径超过 1000Km 的行星胎,太阳系内部曾经可能有数百个这种行星胎,行星胎之间经历过无数次惊天碰撞后最终形成了现如今的八大行星。

当星子增长到超过 1000Km 的行星胎的时候,基本上它们就都已经是球形了。

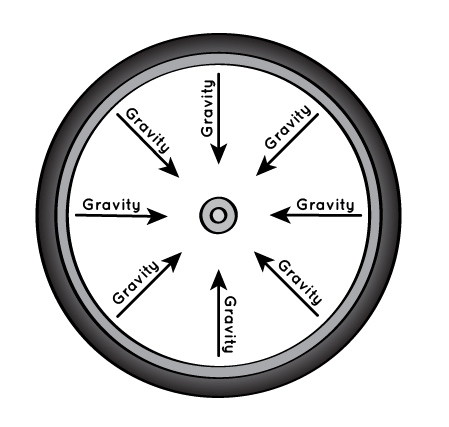

其原因之一当然是引力,我们在初高中都学过万有引力,质量越大,引力越大。假设把星球中心看作是引力中心,那么与中心距离一样的点,受到的引力相同。换句话说,只有在同一个球面上的点受到的引力才是相同的。

另外一个极为重要的原因就是星球表面的流动性了!这种流动性的原因就在于,至少从行星胎阶段,星球们基本上就都已经是岩浆球状态了。

这种岩浆球来源于三个方面,一个是碰撞,一个是重力(也就是引力),另一个是放射性衰变。

我们从上面的星云说里面就讲到了,宇宙中的各星球,无论大小都是碰撞形成的。星云——小液滴——球状岩石颗粒——星子——行星胎,这个过程就是一个逐渐增大的过程,等到了行星胎阶段,相互碰撞的物质大小基本上至少都已经是几公里、几十公里、几百公里,甚至上千公里的直径了。这时候碰撞的能量很容易转化成碰撞点附近的热量,让碰撞点附近的固体岩石熔融变成岩浆,考虑到当时碰撞可能极为频繁,所以很有可能仅靠碰撞就能让一个行星胎表面全部变成岩浆海。

当表面的岩浆海形成之后,由于岩浆是一种液态物质,所以自然就会发生重力分异——重的物质下沉,轻的物质上浮。在这个过程重,下沉物质也会将重力势能变成热能释放出来,让行星胎深处也开始加热。

与此同时由于放射性元素一般都是重的,所以它们也会下沉从而聚集到一起,无数星子撞击行星胎,意味着它们源源不断地带来放射性元素富集到行星内部,从而开始产生大规模的放射性衰变,从行星内部加热行星,这就是第三种热源了。

在这三种热源的作用下,行星胎自然就变成了岩浆球。

由于岩浆具有流动性,那么它在重力作用下自然会均匀覆盖星球表面(这道理跟水往低处流是一样的,一直流到没有低处了才会停止流动),让星球变成球形。

不过,要注意的是星球并不都是完美的圆形,因为它们还在自转。在自转的作用下,其赤道处的线速度最大,因此离心率最大,就会导致一部分物质向赤道集中,导致星球变成“大肚子”星球。

比如地球自身,赤道比南北极大 0.3%,火星则是 0.6%。

而我们现在看到的那些个头比较小的小行星,一方面是数十亿年后的碰撞频率大大减小,因此即使局部出现碰撞的岩浆,也会很快在热辐射下再次冷却;岩浆冷却了,固态岩石自然无法发生重力分异,同时其内部的放射性元素也无法聚集到一起,只能被禁锢在固态岩石中分散地衰变散热——这也会很快冷却掉,不足以让小行星熔融,所以这些小行星总是奇形怪状的。

最后,星云假说的证据鉴赏。

小行星带内的小行星都是太阳系形成早期留下来的(小行星带原本有可能形成一颗行星,但很不幸处于木星附近,木星是太阳系内最先形成的行星,具有很大的引力,“吃”掉了大部分小行星带附近的固体物质,使得小行星带内行星的成长停滞),它们中的一些被撞击后坠落到地球上变成陨石,它们就是目前星云假说最主要的证据。

目前发现最多的陨石被称为球粒陨石,其中的球粒都是直接由早期星云物质冷却变成的小液滴形成。从这些物质的成分中我们可以推断出原始星云物质的成分。其中地球就是由 85%球粒陨石形成的,另外 15%是铁陨石。