先说几个太阳系以内的(或许没那么奇怪~)

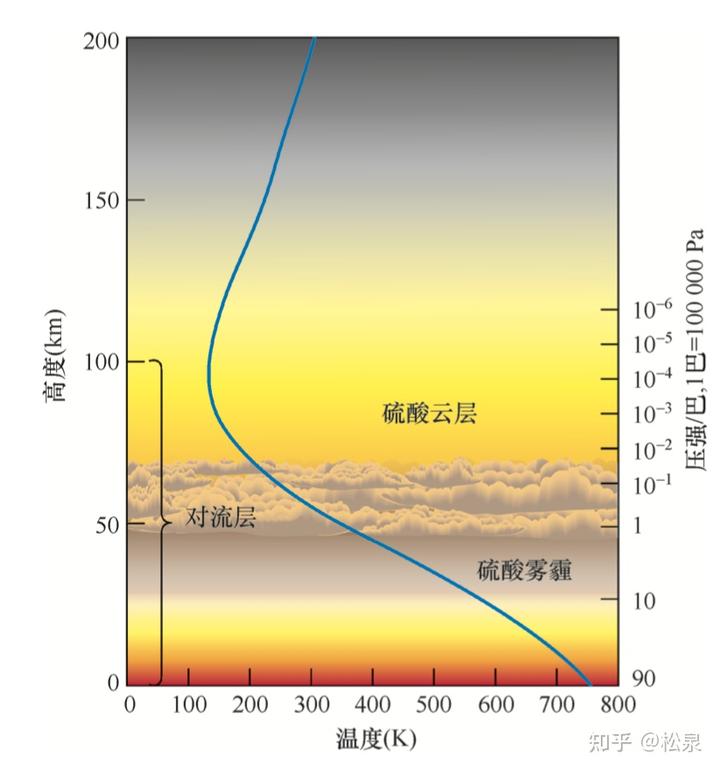

1. 金星的硫酸雾霾和硫酸雨

金星的云(至少顶层的云)是由硫酸、水和二氧化硫之间的反应产生的。二氧化硫可以充分吸收紫外线。观测发现可能有硫颗粒悬浮在云层里面或附近,从而可以解释金星偏黄的色调。

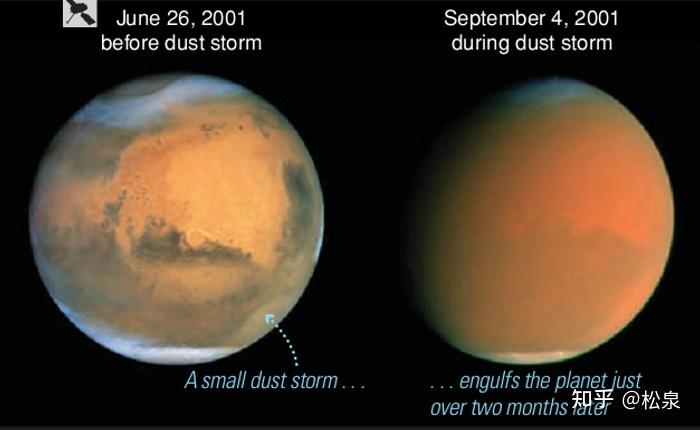

2. 火星的大规模高速沙尘暴

火星大气稀薄,沙尘暴速度最快时速可达数百公里,形成大规模高速沙尘暴。不过同样由于稀薄,破坏力可能也就相当于地球上九级风?毁灭性有限~

3. 木星的飓风

木星表面有着丰富的变化,主要原因是存在对压力、温度和化学成分等高度敏感的云化学反应。驱动反应的能量有着许多不同的形式:行星自身内部的热量、太阳紫外辐射、行星磁层的极光、云内自身的闪电放电等。

木星表面最著名的特征就是大红斑。观测记录是 19 世纪初(1831)业余天文学家的观测,但 17 世纪时(1665)人们已经看到了木星上有个大斑点(发现者为英国的胡克或者意大利的卡西尼),只是并不知道那个大斑点是否时现在的大红斑[1][2]。没错,胡克定律那个胡克,卡西尼号那个卡西尼~~所以说,大红斑至少已经存在了~200 年,或者年龄在~350 年以上。它也很可能要古老得多。

木星的大红斑一直发生着形状和大小的变化。比如 19 世纪末的观测显示在经度上它曾横跨 30 度,像一根大红肠,而现在正由椭圆形慢慢变成圆形。19 世纪末,大红斑的范围约 30000 英里(48000 公里);20 世纪 70 年代,当旅行者号飞船飞过时,发现变成了 14500 英里(23000 公里)宽;2014 年哈勃太空望远镜观测到大红斑的直径为 10250 英里;2017 年春天时它的跨度仅为 10140 英里[3]。按照这个速度(每年减小 580 英里 /900 公里),可能 70 年之后大红斑就要消失了[3]。

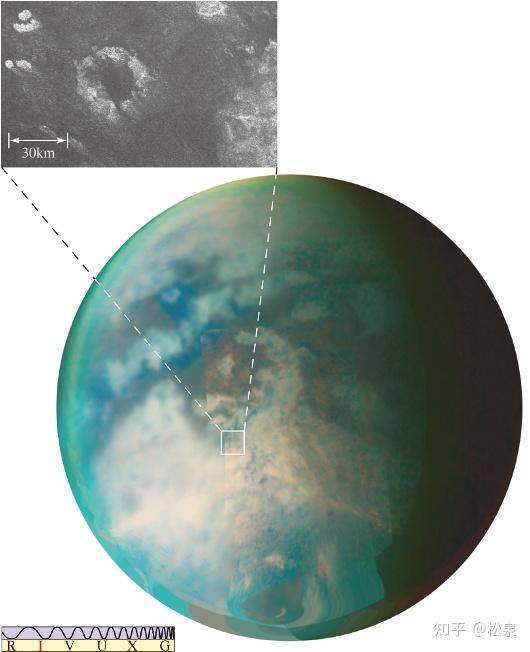

4. 土卫六的乙烷雪和甲烷雨

土卫六大气中的氮气占 98%,甲烷占 2%,还有微量氢气、乙烷、丙烷和一氧化碳等。土卫六的表面温度仅为 94 K,很可能会下乙烷雪和甲烷雨、雾。卡西尼号证实了液态乙烷湖泊的存在。

然后再看一些系外行星:

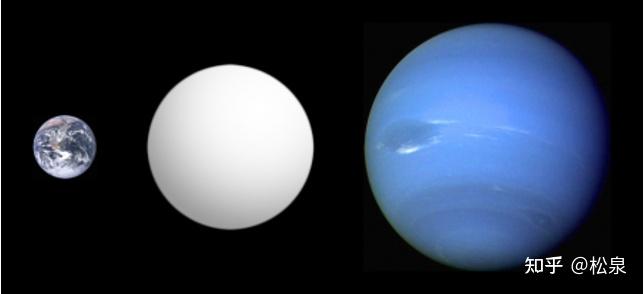

5. GJ1214b 的热水蒸汽表面

GJ1214b 距离地球 40 光年,质量在地球和海王星之间。可能是一个有富含氢的大气层的的岩石行星、或者是迷你海王星、甚至是海洋行星。它的表面温度约为 400 到 500 度,如果它是一个是海洋行星,它的表面会被灼热而浓厚的水蒸汽覆盖。

6. WASP-76b 的“铁雨”

WASP-76b 表面具有极高的温度(超过 2000K)。研究人员发现昼夜交替时,其光谱中出现了一条铁的谱线,但在夜昼交替时却没有检测到这条谱线,即在行星从向阳面至背阳面过渡时,检测到这种铁吸收信号,但在背阳面至向阳面过渡时,未发现这个信号,后者说明铁在那个位置不吸收光。由此推测铁必定在该行星的背阳面凝结,且成云的可能性较大,而云在夜间或以液滴的形式落下[4]。可以体验万箭穿心的感觉~传说中的暴雨梨花针?

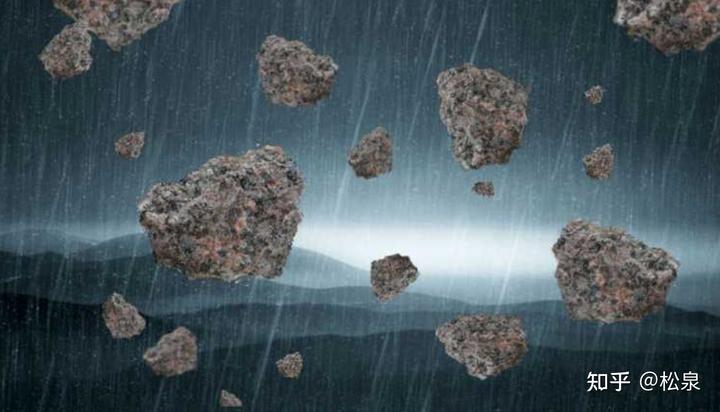

7. COROT-7b 的“石雨”

COROT-7b 同样为超高温行星,向阳面温度可达 2600K,足以气化岩石。背阳面温度则只有 50K,岩石蒸汽若从向阳面运动到背阳面会凝华从而落下“石雨”[5]。可以体验被砸成肉饼的感觉~

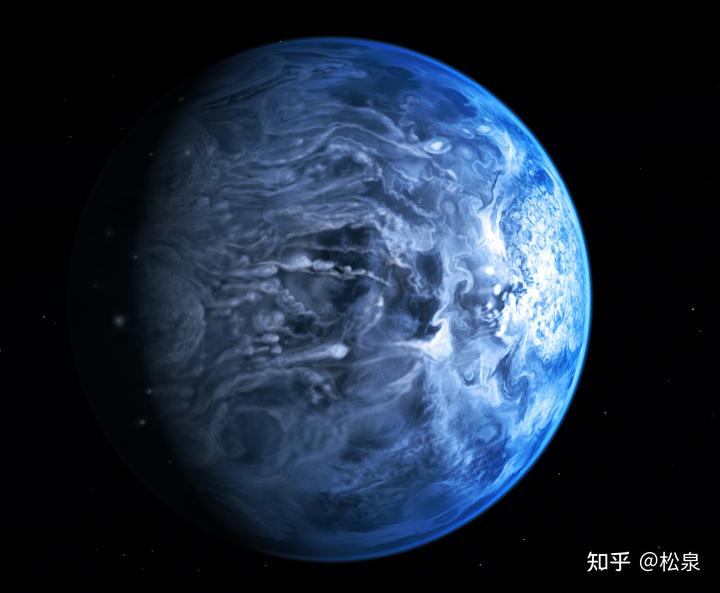

8. HD189733-b 的暴风“玻璃雨”

HD189733-b 同样为高温行星(白天接近 2000K),表面呈蓝色。云层中夹杂着玻璃(硅酸盐?),暴风以 2 公里 / 秒(6 倍音速)的速度将“玻璃雨”拍向整个世界[6]。甚至天文学家估计风速可达 10 公里 / 秒(29 倍音速)[7]!这真是冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍~

写了这么多,发现做(系外)行星——发现新世界——还挺有意思的~