如果只把星星看成一个个运动的「点」,那么地球科学对于天文学的价值不大。

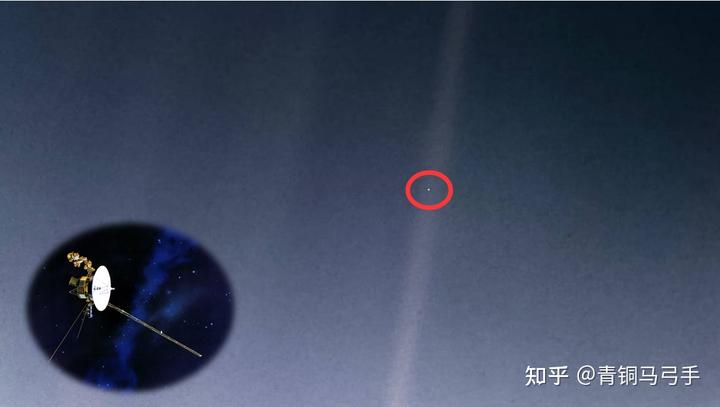

就像站在太阳系边缘看地球,历经四十五亿年复杂演化、孕育无数生命的地球,也只不过是一个毫不起眼的黯淡蓝点,并无特别之处。

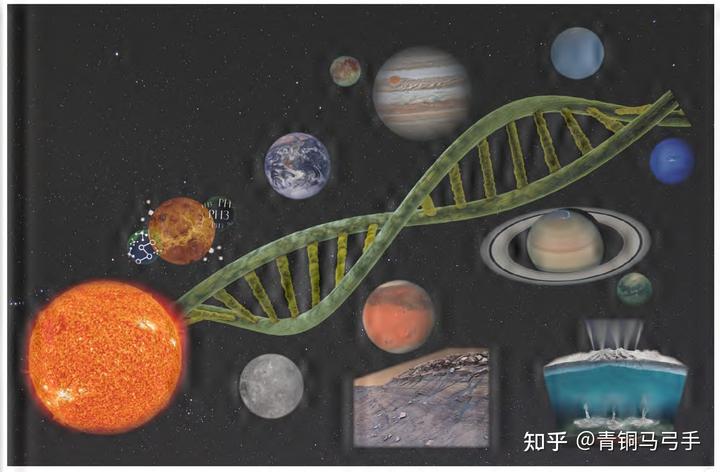

如果把每颗星星都视作独特的个体,近距离走进它们的世界,了解它们的物质组成、表面形态、大气特征、内部结构、演化历史、甚至是否有生命的遗迹,体现更多的「星文关怀」,那么天文学不能缺少地球科学。

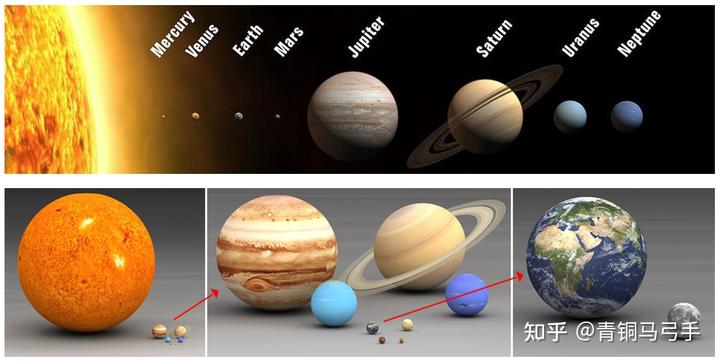

人类数千年来在地球身上总结积累的科学经验,有助于我们更好地认识其他星球。随着深空探测不断发展,我们对于每颗星星的认识也更加详细具体。地球科学和天文学的契合程度越来越高,尤其是地球科学在太阳系内的应用,例如:行星地质学、比较行星学等。

要对其他行星有更好地认识,需要在一个典型的行星进行长期深入地调查研究,然后在扩大视野,进行综合。

地球就是这样一颗行星。

一、去其他星球出野外,带谁去?

天文学,只靠看和算是不够的,为了去太空实地打卡,人类不断尝试挣脱地心引力。

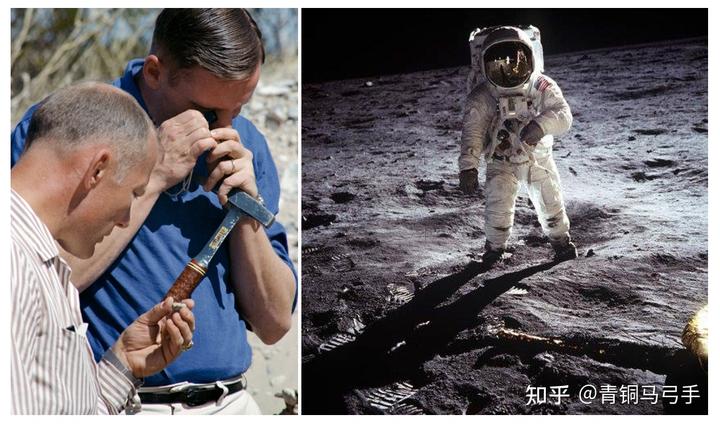

阿波罗计划中,唯一一位执行任务的科学家,是地质学家。

1972 年 12 月 12 日 3 点 54 分 57 秒,挑战者号月球舱降落在了澄海东南方的 Taurus-Littrow 月谷。

月球迎来了阿波罗计划的最后一批登月者,同时也迎来了首位登月的科学家:宇航员、地质学博士哈里森‧施密特(Harrison Hagan Schmitt)。

在阿波罗 17 号任务的三次月球行走中,施密特与指令长尤金‧塞尔南(Eugene A. Cernan)一起搜集了 111 千克的月球样品。

在首次踏上月球表面时,施密特感慨道:

It's a good geologist's paradise if I've ever seen one! (如果宇宙中存在地质学家的天堂,那就是这里了!)

带上地质学家,不管有用没用,在枯燥太空生活里,起码可以调侃他们解闷。

当然,太空不是你想去,想去就能去,但可以来场「云野外」,例如:

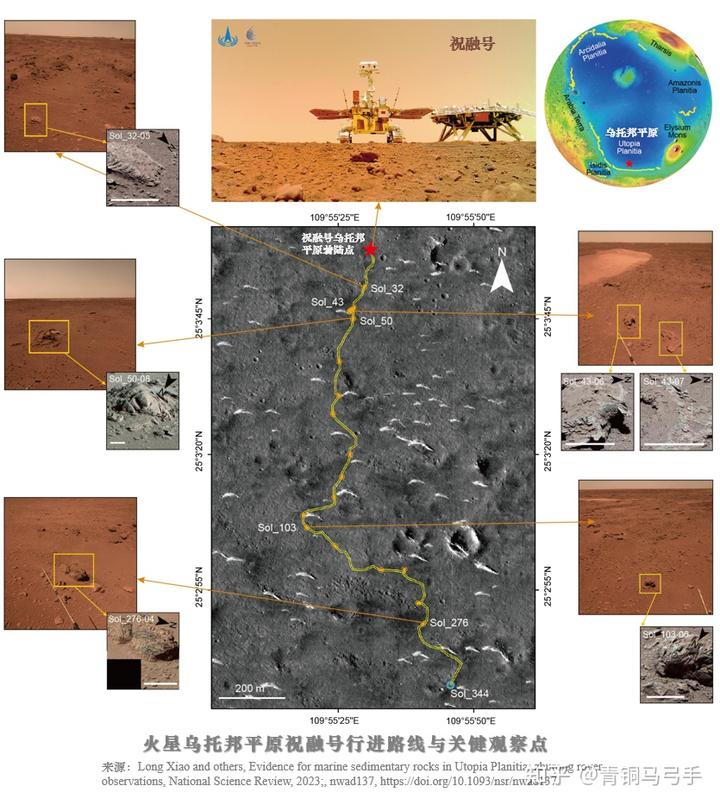

让祝融号带你逛火星↓

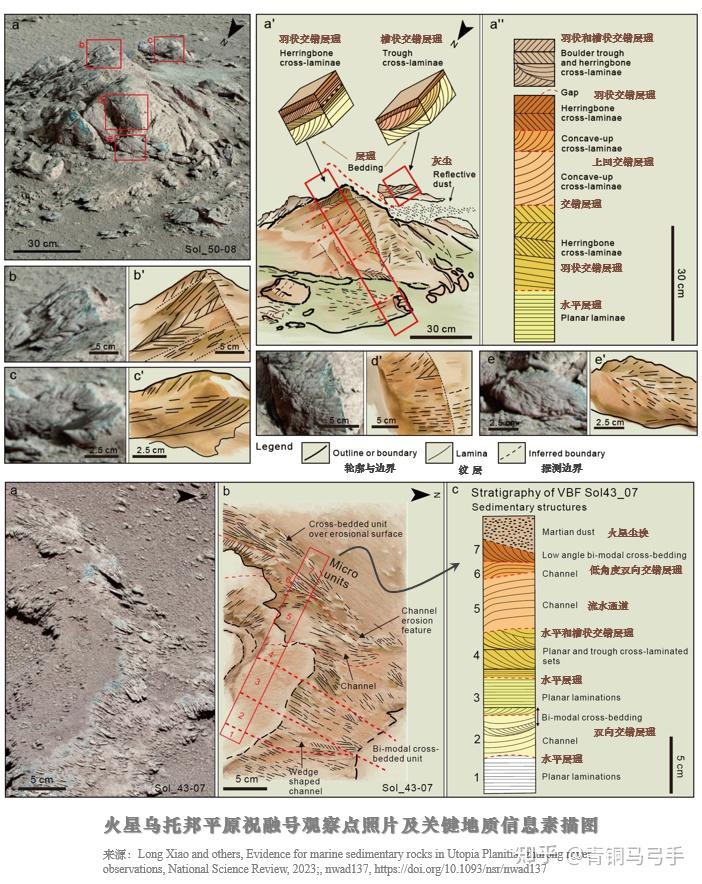

你眼中一堆平平无奇、甚至有些破破烂烂的石头,在地质学家眼里是另一个样子。

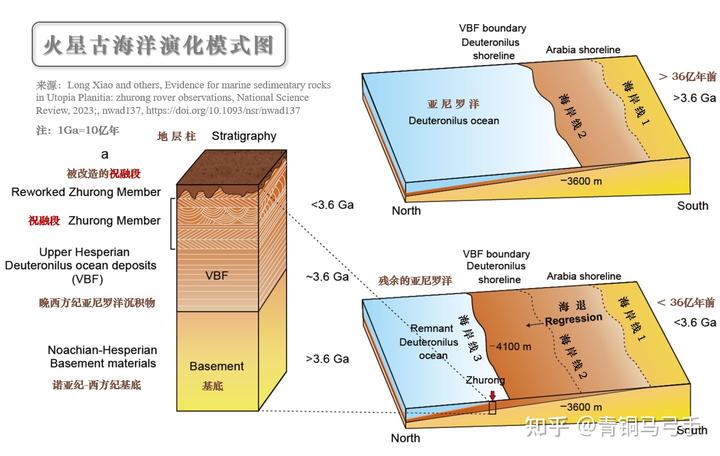

据「祝融号」火星车传回的照片,地质学家们在乌托邦平原的一些裸露的岩石上,识别出了许多「羽状交错层理」,又称「人字形交错层理」或「鱼骨状交错层理」(herringbone cross bedding)。这些特殊的层理,通常指示双向流水作用,类似于地球滨浅海环境潮汐作用下形成的沉积构造。

巧的是,地质学家是最擅长编故事的一类科研人员。

他们来回翻看这些烂石头的照片,这些火星岩石,很可能是火星古海岸线附近的沉积物。

仗着在地球的经验, 得出结论:大约三十多亿年前,火星可能被大面积的水体覆盖[1]。

这样的故事越来越多。

二、面对星球表面复杂的形态,谁来解译?

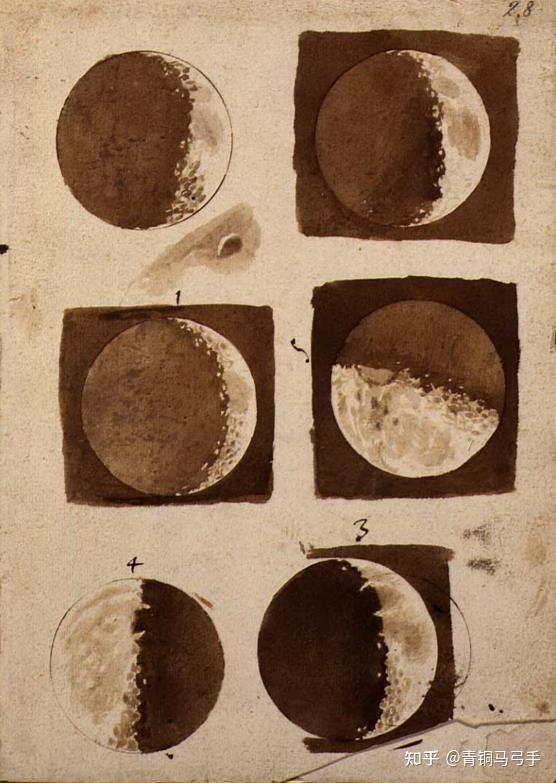

1609 年,伽利略在望远镜里观察到月球粗糙的表面,首次绘制了一幅布满了山脉和火山口月球地图。

抱歉,放错了……

是这个↓

这是将地球经验带入太空的一次尝试。

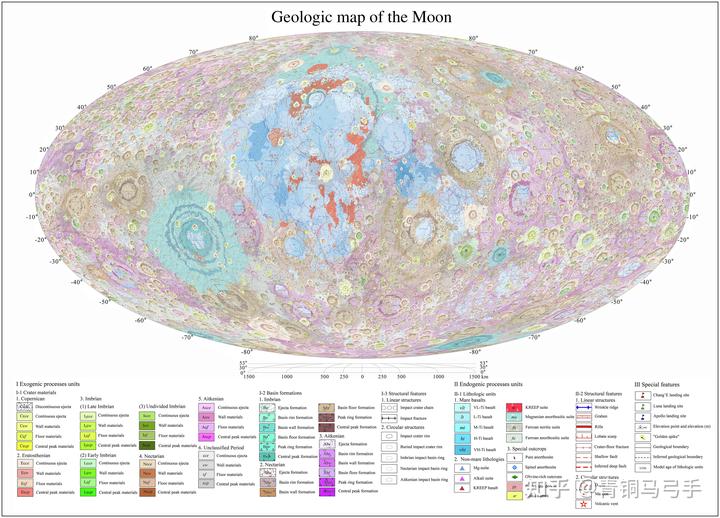

四百年后的今天,我国已经绘制出非常详细的月球地质图,它们来自地球科学家。

基于中国嫦娥工程数据,和国际上其它月球探测数据和研究成果,通过对月表“地层”、形貌、成分、构造和地质时代的研究,建立了撞击坑物质、撞击盆地建造、岩石类型和构造类型的划分体系,完成世界第一幅 1:250 万月球全月地质图[2]。

2022 年 5 月 30 日,该月球地质图成果在线发表在国际综合性期刊 Science Bulletin 上[3]。

月球地质图系统表达了月壳表面地层、构造、岩性和年代学等方面的综合地质信息,反映了月球岩浆作用、撞击事件、火山活动等演化过程。

该地质图中表达的要素主要包括[2]:

(1)12341 个撞击坑,其中 7548 个撞击坑识别并表达了坑物质,4793 个撞击坑以环形构造表示;

(2)81 个撞击盆地,识别并表达了其盆地建造;

(3)17 种岩石类型,包含 5 类月海玄武岩(极低钛、低钛、中钛、高钛和极高钛玄武岩),7 类非月海玄武岩(亚铁斜长岩、亚铁苏长岩、镁质斜长岩、镁质岩套、碱性岩套、KREEP 岩、KREEP 玄武岩)和 5 类特殊岩石露头(纯斜长岩、尖晶斜长岩、富橄榄石岩、火成碎屑岩、硅质火山岩);

(4)14 类构造,其中 10 类内动力成因的构造包括 16839 条线性构造和 364 个环形构造,4 类外动力成因的构造包括 2137 条线性构造和 4874 个环形构造;

(5)其他要素,如着陆点、特殊高程点等。

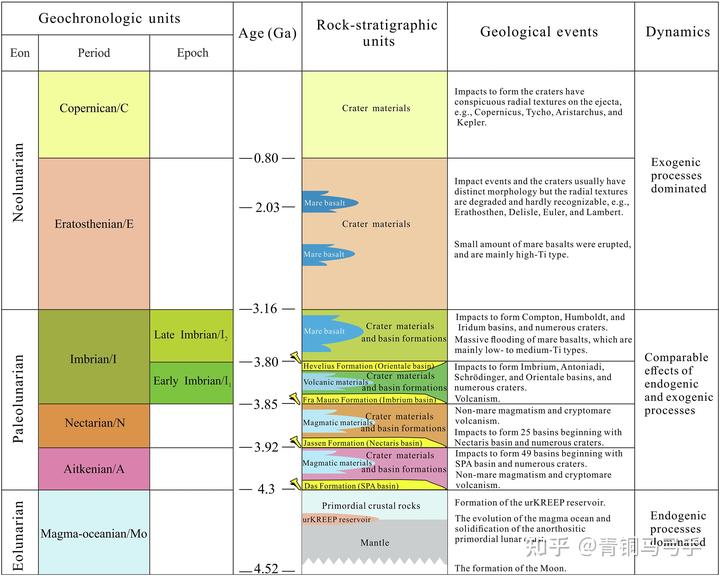

甚至,还有「月质年代表」

新编制的月球地质年表,采用“三宙六纪”的划分方案,将月面历史分为三个宙:

(1)冥月宙:岩浆洋纪;

(2)古月宙:艾肯纪、酒海纪、雨海纪;

(3)新月宙:爱拉托逊纪、哥白尼纪。

分别对应了月球演化过程中的:内动力地质作用为主的阶段、内外动力地质作用并重阶段以及外动力地质作用为主的阶段。

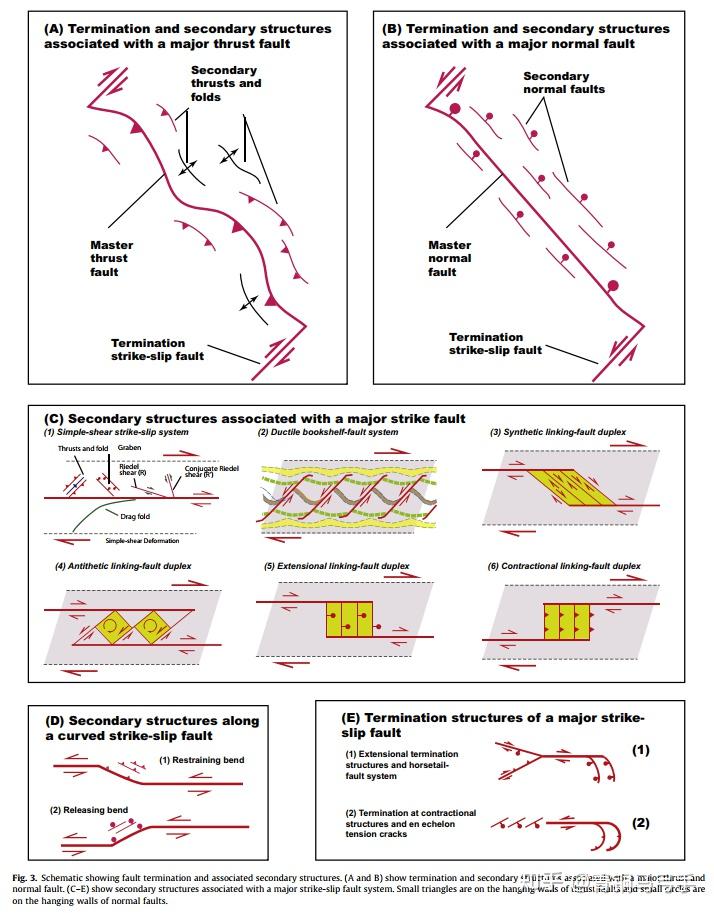

出于私心,插一句构造地质学家的贡献。

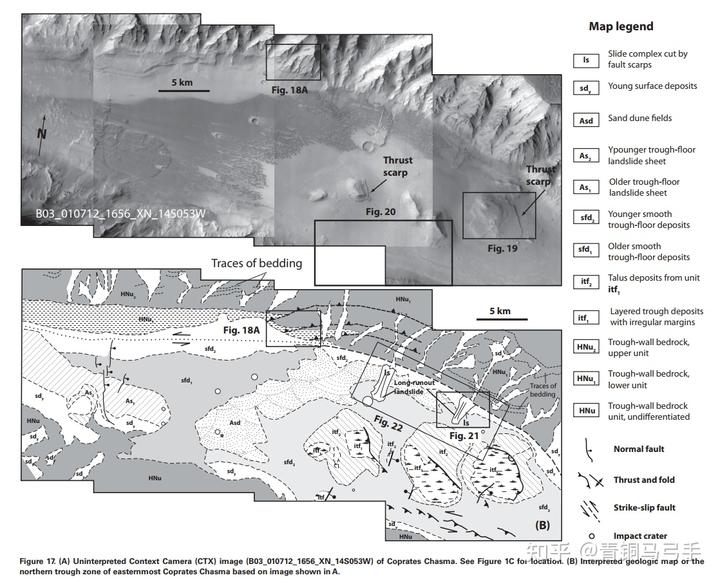

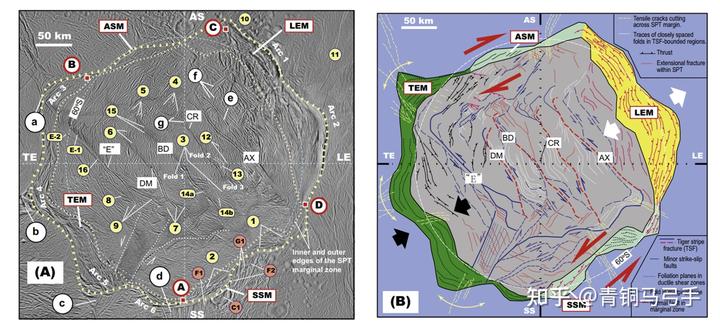

目前,深空探测是向更广阔的太阳系外空间进行探测,以探索太阳系乃至整个宇宙的起源、发展和演化。如果说这种探索以往还只是天文学家和物理学家的领域的话,现在,对深空星球的成像和精确制图,使得对这些星球动力学过程做进一步的研究就不能再排除构造地质学家[4]。

如今,大量高、精、尖新技术的深空探测器,给人们带来了星球表面的精细地形地貌,星球表层构造也根据精细的填图逐步被揭露,各种板块构造地貌和非板块构造地貌都逐步被揭示,星球表层图像是人们由表及里认识行星演化的首要和基础资料。

久经考验的构造地质学家们,最擅长看图说话。星球表面遍布沟沟坎坎,这些看不清、摸不着、暂时死无对证的现象,最好下手:

真像是在地球表面进行的遥感构造解析。

PS:玩笑归玩笑,上面几幅图[5][6]出自著名的构造地质学家,已故的尹安先生。

三、采到外太空的石头,给谁分析?

上世纪七十年代,美国总统卡特赠送的 1 克月岩样品,我国将这份月壤一分为二,其中 0.5 克用于实验,还有 0.5 克收藏在北京天文馆。

1978 年,以欧阳自远为首的科研团队,基于这些样品开展了月球地质的研究,编著了《月质学研究进展》,开创了我国行星地质学研究的先河。

欧阳自远,被誉为「探月之父」,就是地质学家。

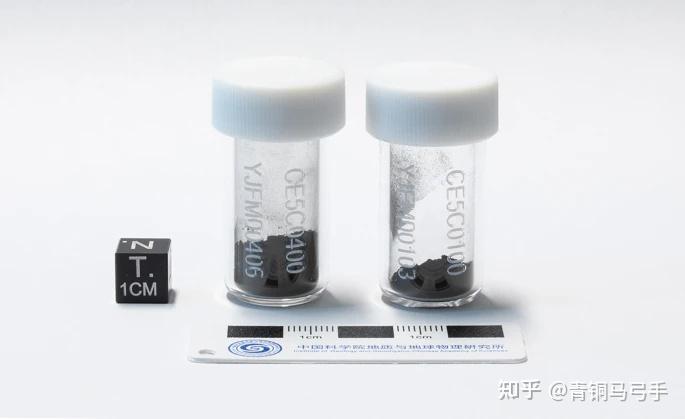

2021 年 7 月 12 日,嫦娥五号任务第一批月球科研样品正式发放,国内共有 13 家科研机构获得约 17476.4 毫克样品。

中国科学院地质与地球物理研究所的科研人员,联合国家天文台等多家研究机构,连发 3 篇Nature[7]。

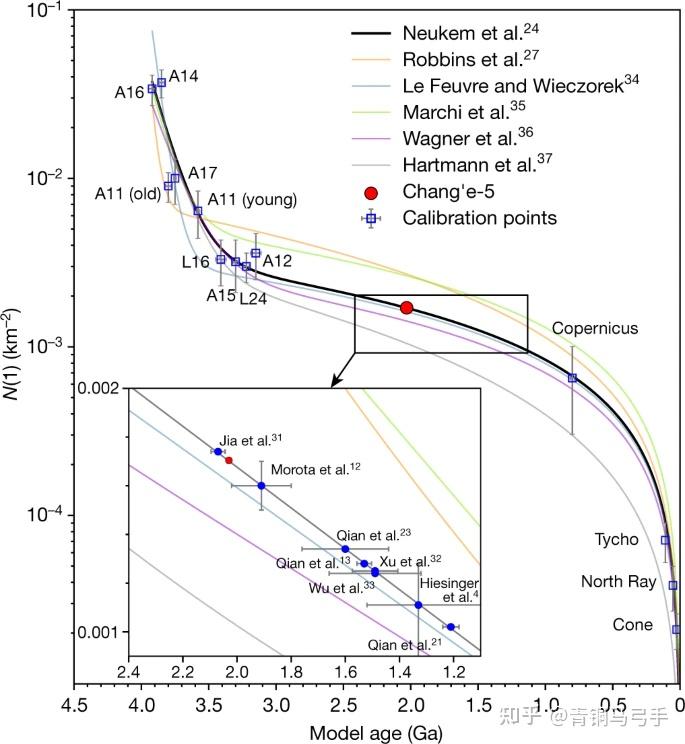

第一篇:测定月球最「年轻」玄武岩年龄:20.30±0.04 亿年。也就是说,月球直到 20 亿年前仍存在岩浆活动,将以往月球样品限定的岩浆活动停止时间延长了约 8 亿年[8]。

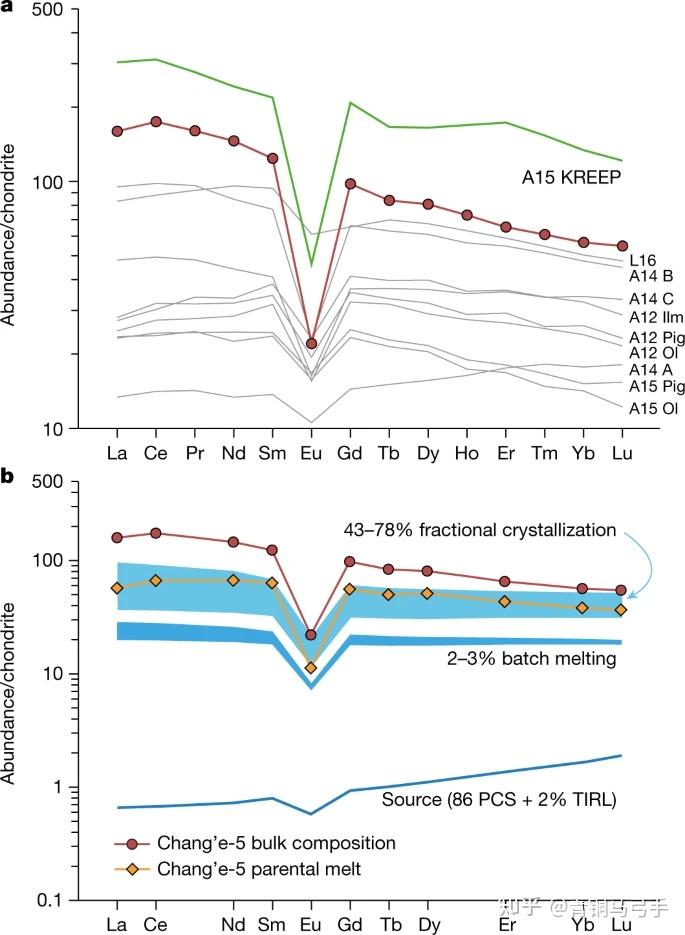

第二篇:嫦娥五号玄武岩月幔源区地球化学特征:嫦娥五号玄武岩初始熔融时并没有卷入富集钾、稀土元素、磷的「克里普物质」(KREEP),这几种元素在地球化学上被称为「不相容元素」,意为不容易进入固体中的元素。

嫦娥五号样品富集克里普物质的特征,是由于岩浆本身演化过程中经过大量矿物结晶固化后,残余部分富集而来。

这一结果排除了嫦娥五号着陆区岩石初始岩浆熔融热源来自放射性生热元素的主流假说,揭示了月球晚期岩浆活动过程[9]。

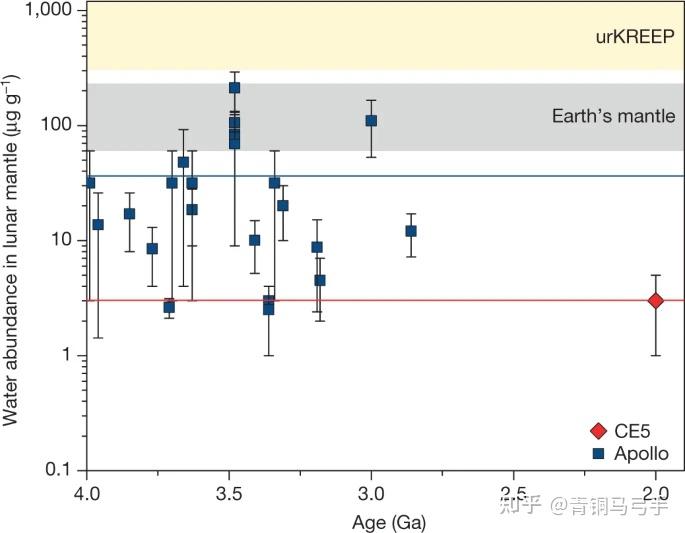

第三篇:嫦娥五号玄武岩月幔源区含水量:对于岩浆源区是否富含水,研究获得的结果是月幔源区的水含量仅为 1~5mg/g,也就是说,月幔非常「干」。

这一发现排除了月幔初始熔融时因水含量高而具有低熔点,导致该区域岩浆活动持续时间异常延长的猜想[10]。

对了,这些研究,李献华院士在知乎还有一篇亲自答:

研究嫦娥五号月壤用到了哪些高精尖科技,研究月壤与研究地球有什么关联?

另附上这几篇论文的科普解读:

三篇「中国嫦娥五号月壤研究」论文登刊《自然》,有哪些新的研究结果值得关注?将产生哪些影响?

四、在火星上遇到火震,谁先来解读?

地震学家们常被嘲讽为事后诸葛亮,但这时候还真得人家出马才行。

我们听过地震、月震、车……,其实还有「火星震」。

顾名思义,就是火星「地震」。

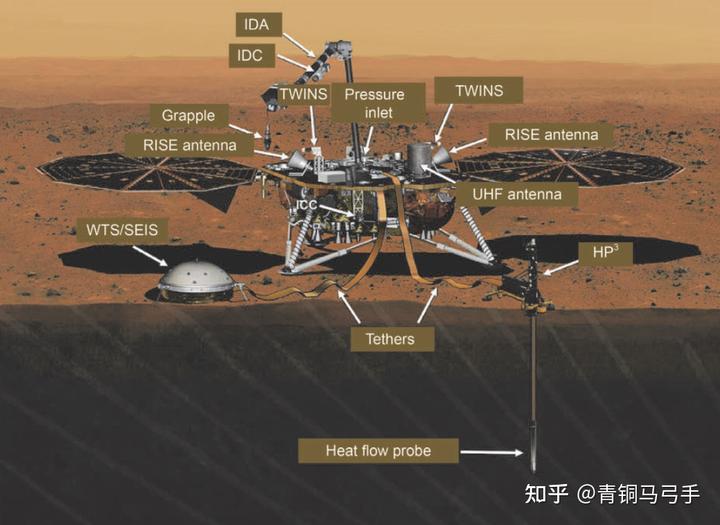

从 2018 年 12 月开始,美国宇航局的「洞察号」着陆器开始了趴墙根聆听火星的任务,这是人类首次用地震仪对火星进行研究。

2019 年 4 月 6 日,也就是「洞察号」在火星的第 128 个工作日,「洞察号」的地震仪捕捉到了首个从火星地下深层传来的震动信号,这次疑似火星地震被命名为「第 128 火星日事件」[11]。

火星震有啥用?

通过分析「洞察号」地震仪探测到的地震波,科学家们就能了解火星内部的地震活动性、约束火星内部结构、物质成分及动力学过程[12][13]。

https://www.zhihu.com/video/1732771274793967616

https://www.zhihu.com/video/1732771274793967616

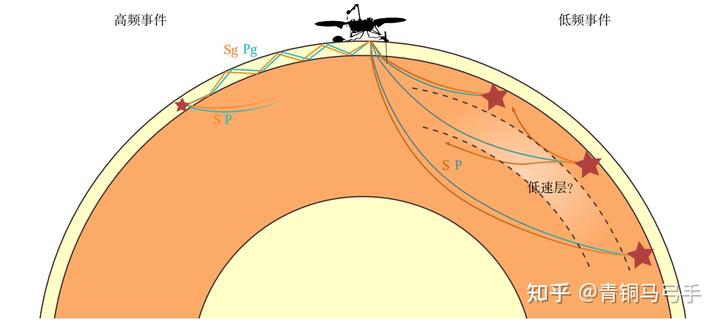

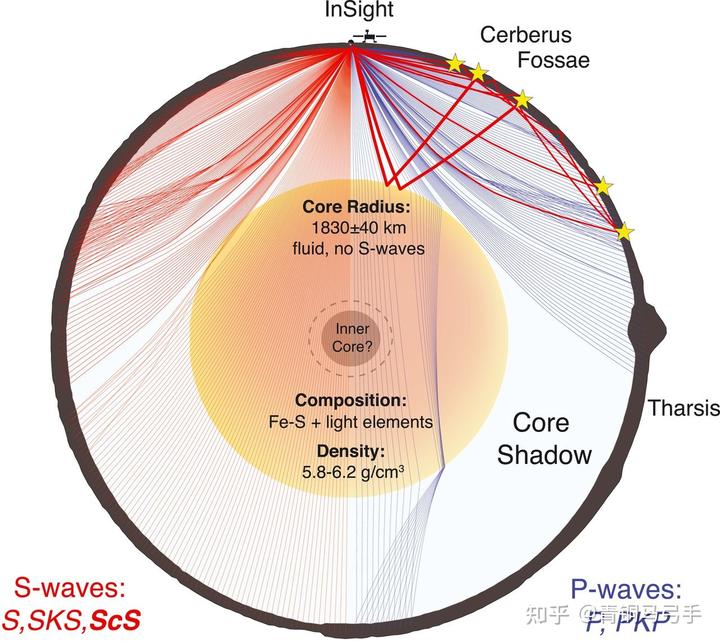

火星地震产生的 P 波和 S 波, S 波传播得比 P 波慢。火星震后,地震仪会先探测到 P 波,随后才会探测到 S 波。借助两种波抵达探测器的时间差,就能掌握地震发生的具体位置以及与探测器之间的距离。

此外,这两种波的传播、反射介质也有差别,P 波可以穿过固体、液体和气体,而 S 波只能穿过固体。

科学家借助这两种波就能绘制出火星内部的精细图像,这种方法在地球上已经被固体地球物理学家玩烂了。

但换个主场,就是创新。

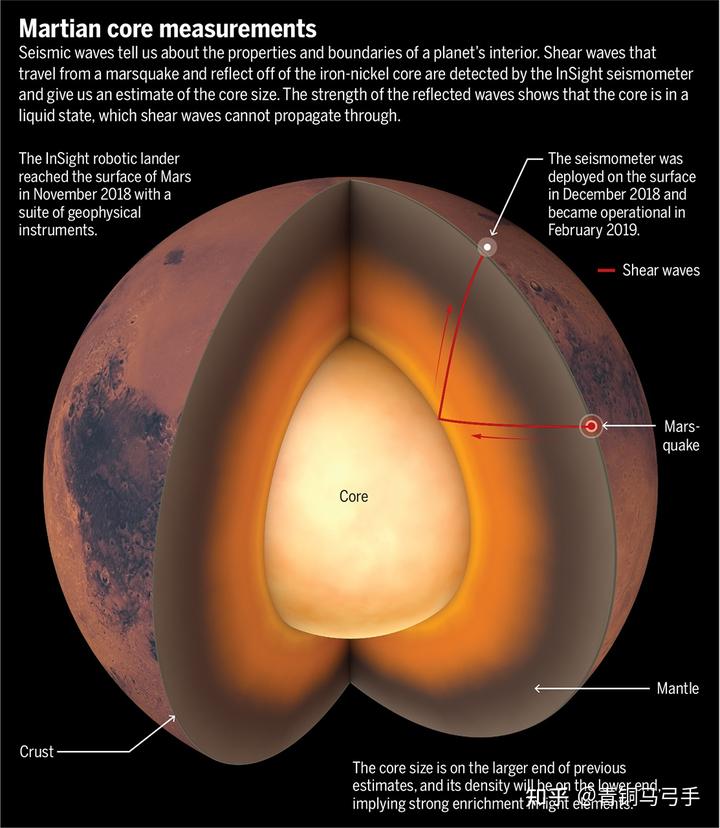

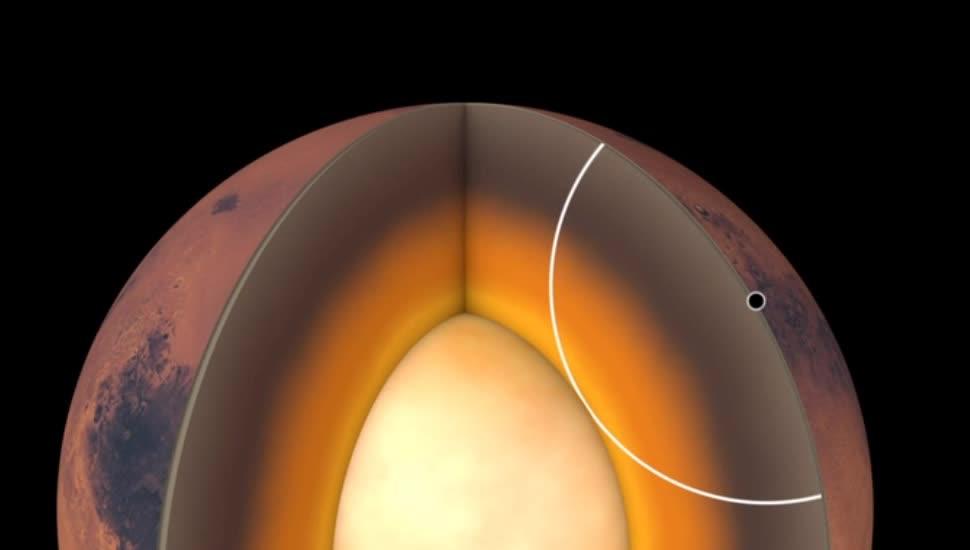

初步的探测结果连发 3 篇Science,得到火星的内部结构是:

火星可能有一个 24 到 72 公里厚的地壳,一个非常深的岩石圈,接近 500 公里[14][15],这也限制了板块构造活动的发生。与地球类似,岩石圈下方可能存在低速层。

不同于地球的上地幔和下地幔,火星幔可能只有一层[16]。

火星核是液态的,半径在 1830 千米左右[17]。

这些都是地球物理学家们,根据火星车上地震仪趴墙跟听来的私语,解读出来的结果。

五、挖到外星人化石,交给谁处理?

这里建议宁拨打 12377,或直接去中央网信办自首——造谣。

六、面对民众质疑,谁来打圆场?

难免有人要问:花这么多钱进行深空探测,有什么用?我们国家还有 6 亿人……(手动哔掉)。

如果将话筒递给最近正在避风头的霍金,他会说:

……自从文明开始,人们即不甘心于将事件看作互不相关而且不可理解的。他们渴求理解世界的根本秩序:今天我们仍然渴望知道,我们为何在此?我们从何而来?人类求知的最深切的意愿足以为我们所从事的不断探索提供正当的理由,而我们的目标恰恰正是对于我们生存其中的宇宙作出完整的描述。——《时间简史》

如果把话筒递给卡尔萨根,他会说:

我们不仅是某个国家的公民,也是宇宙的公民,人人都是宇宙的一份子……,我们为地球代言,我们要生存下去。这份责任不仅属于我们,也属于那些古老而浩瀚的宇宙,属于我们的起源之地——《宇宙》

还有,“你知道吗,宇宙里有钻石星球、有周大福星球、还有奶茶星球……”

等等!你这多半是把话筒递给营销号了。

不得不说,他们都是宏大叙事的「煽动家」(手动狗头)。

赶紧把话筒交给地学家们吧,来点「实际」的,他们研究地球上的事情,和人类未来的生存最为密切,准能给你列出个一二三来:

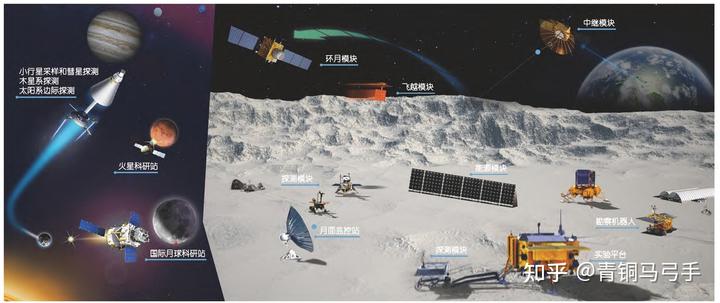

(1)拓展空间与太空采矿

地球的资源是有限的,宇宙的资源是无限的。

开发利用太空资源,涉及到大国博弈,是科技竞争的制高点,承载着未来人类文明可持续发展的希望。

就目前而言,调查月球、类地行星、小行星、彗星等太阳系天体上可供人类利用的矿产、能源、环境资源极其分布,可持续永久开发太空是行星科学与深空探测的一项重要任务[18]。

这些离不开地球科学的深度参与。

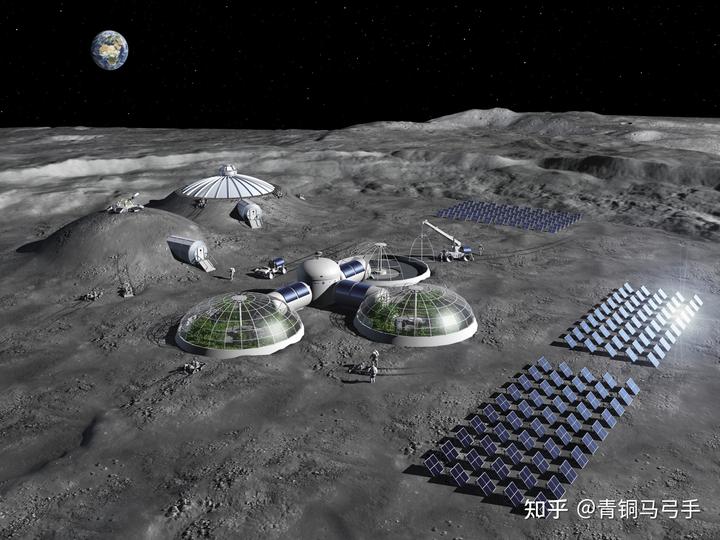

(2)宜居星球

除了能源矿产资源,随着全球人口暴长,空间、水、大气也将成为稀缺的资源。

拓展人类生存空间,需要寻找或建立新的宜居星球。

地球科学学家们,为研究地球系统的宜居性努力着,他们在研究地球各个圈层的协同演化,研究宜居地球的过去、现在和未来[19]。

如今他们把视野放到了火星、冰卫星乃至系外行星,探索地外生命,尝试回答人类是否孤独的问题,并不断地拓展人类未来的生存空间。

以地球为核心,对宜居地球所要求的地球空间环境宜居性、太阳系行星卫星的起源演化、系外行星的宜居性等问题开展研究,从本质上探索地球宜居性的发生和发展,拓展人类生存发展的空间,深化人类对太阳系和宇宙的认识,为人类向更深远的宇宙进发、寻找新的家园奠定科学基础[20]。

(3)将太空的经验带到地球

古往今来,人们世代思考 3 个最深邃的问题:我们从哪里来?我们向何处去?我们在宇宙中是否孤独?无论答案曾有过多少种,可以肯定的是,人们在地球上只能穷尽证据,却无法找到判据,因为“不识庐山真面目,只缘身在此山中” 走出地球再回望,置身局外才能获得更有意义的全新视角。因此,深空探测承载的不仅仅是人类对宇宙和自身的好奇,还有寻求判据的希望[21]。

当我们研究地球的时候, 不能忘记我们只是在和太阳系行星的一个代表打交道。

把研究地球的经验带到太空,也要把研究太空的经验带到地球。

也许,从我们的邻居们身上,能够看到地球的过去和未来,也为地球科学研究提供更多比较行星学的证据和启示。

或许你会说,你们地球科学研究的那些东西,天天说要和天文学家结合,人家天文学家在意吗?

天文学和地球科学的研究范围,都在不断扩大,学科界限也越来越模糊,越来越好交叉。

起码地质学家正逐渐向行星科学靠拢,中国的行星科学大多率先脱胎于地球科学[21],越来越多的传统地学高校正在建立行星科学相关的专业和学院,地球科学发展有「四深」战略:深时、深地、深海、深空,越来越多的地球科学研究也在跳出地球看地球……

尽管国务院学位委员会和教育部发布的国家学科设置中尚无行星科学学科,行星科学的研究生还是以交叉学科的方式,在地球物理学、地质学、地球化学等学科下培养[21]。

2019 年 1 月 6 日上午,中国科学院大学第四届学位评定委员会第 11 次会议评审通过了行星科学一级学科建设培育工作的申请,此后,行星科学的学科建设,正式开始。

地球本身就是一颗行星,地球科学的人才更容易成长为行星科学家。

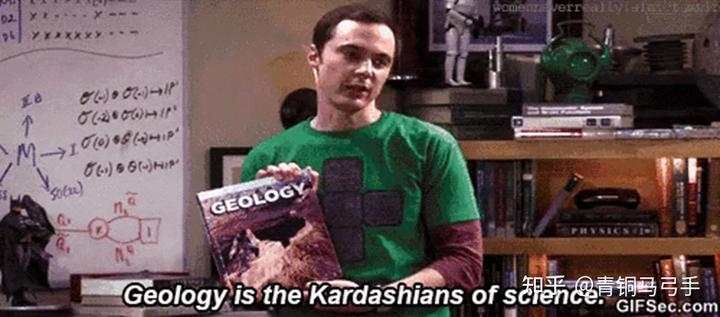

而且,我发现,作为自然科学中鄙视链底端的地质学,先去碰瓷交叉天文学,这个最好实现。

连谢耳朵似乎没怎么嘲笑过 Rajesh 的科研。

当然也并不是完全无法碰瓷理论物理(手动狗头)↓

至于天文学家怎么看待地球科学,我就不知道了。

直到我看到了太空僧老师的回答:

你别来干扰我……,哈哈哈

溜了溜了~~