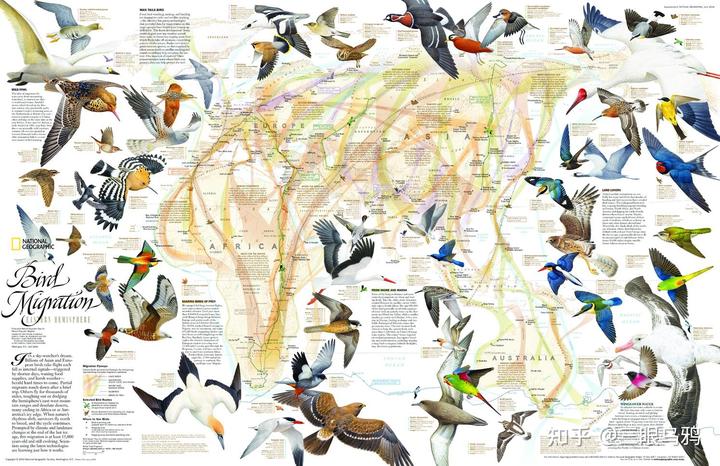

候鸟迁徙是自然界最令人惊叹的现象之一。每年春秋之际,数以亿计的鸟类跨越海洋、沙漠与山脉,在繁殖地与越冬地之间往返。这些旅程往往长达数千乃至上万公里,精准得令人难以置信。

几十年来,科学家们不断探索候鸟的导航之谜:它们如何在黑夜、风暴或陌生的大陆上依然找到方向?近年的研究开始揭开答案,一方面通过神经解剖学手段在鸟类大脑中寻找“磁感受”的具体神经基础(Kuhn et al., 2025 ),另一方面通过大数据与人工智能建立起全新的研究范式,试图整合所有可能的环境线索和行为模式(Demšar et al., 2025 )。

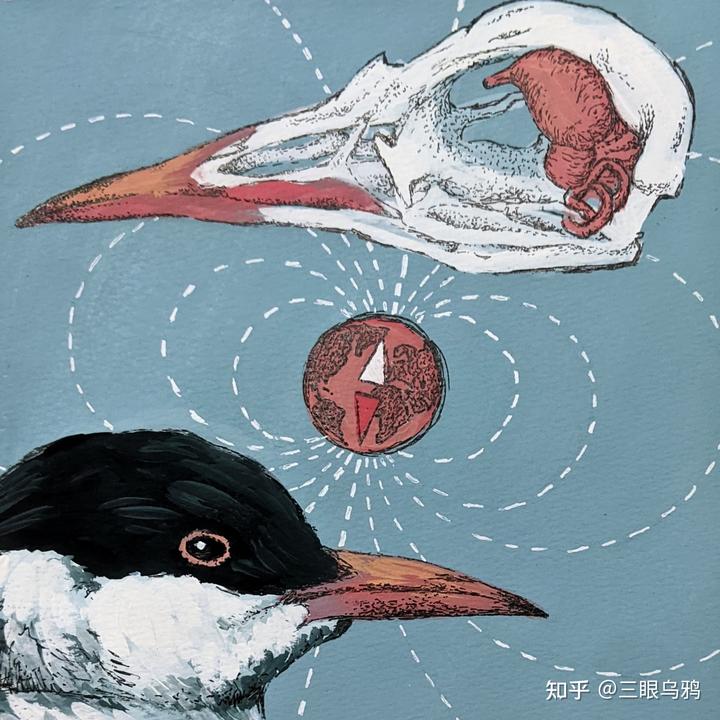

早期的研究已经证明,候鸟能够利用太阳和星辰的方位、偏振光、地表地标以及地球磁场来导航。但核心问题在于:这些信息如何在鸟类体内被感知和整合?

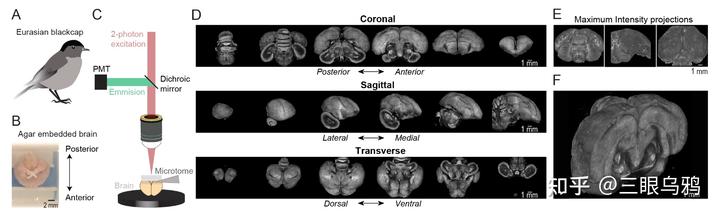

过去很长时间里,这个问题停留在假说层面,例如“磁铁矿假说”认为鸟类喙部存在磁性微粒可直接感应磁场;“自由基对假说”则提出眼睛中的隐花色素通过量子效应对磁场敏感。然而,缺乏统一的神经解剖学参考,使得不同实验之间结果难以比较。2025 年发表在 bioRxiv 的研究首次为迁徙鸟类欧亚黑顶林莺(Sylvia atricapilla)建立了一部高分辨率三维数字大脑图谱,这为探索候鸟如何在神经系统层面感知磁场提供了里程碑式的工具 。

这项研究利用串联双光子断层成像技术获取了十只野生黑顶林莺的全脑数据,通过对称群归一化算法生成无偏的大脑模板,并在 25 微米体素的精度下分割和标注脑区。

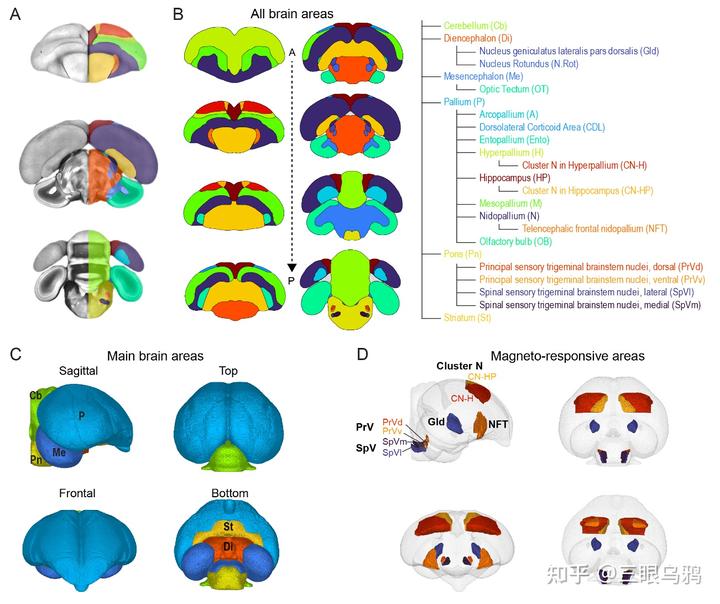

结果划分了 24 个主要脑区,其中既包括通用的解剖学区域,也特别强调了与磁感受相关的几个关键部位,如 Cluster N、外侧膝状体背部、三叉神经核以及前端 Nidopallium。这些区域在以往实验中曾被反复指向与磁场处理相关,而现在首次有了统一的三维坐标体系。

研究团队将成果整合进 BrainGlobe Atlas API,使其能被广泛应用于跨实验室的比较研究。未来学者可以基于该图谱精准定位神经元群体、植入电极或注射病毒,从而直接追踪候鸟在迁徙中大脑神经环路的活动。

这一突破意味着,候鸟导航的研究终于有了坚实的解剖学地基。

然而,仅仅揭示候鸟大脑中可能的磁感受区域,还不足以解释它们在真实环境中的行为。鸟类的迁徙并不是在恒定、理想化的实验条件下进行的,而是在风、雨、地磁扰动乃至空气污染等复杂环境中完成的。

导航不仅是单一感受器官的工作,而是一个跨时间与空间尺度的多模态过程:远距离航行依靠太阳、星辰和地磁线索,区域性飞行则可能转向气味或风向,最终接近目的地时,则依靠视觉或嗅觉地标完成精确定位。

真正的难题是,候鸟如何在动态环境中不断切换这些机制,并作出最优决策。

2025 年 Movement Ecology 上的综述提出了一种全新的解决思路:以数据驱动的方法来研究迁徙导航 。作者认为,传统的假设驱动方法(先提出理论,再通过实验验证)在面对如此复杂的行为模式时显得捉襟见肘。

如今,随着动物追踪技术和遥感气象数据的爆炸式增长,我们进入了一个“数据富集”的时代。以 Movebank 数据库为例,已经积累超过 63 亿个动物定位点,覆盖 1400 多个物种,其中相当一部分为长距离迁徙鸟类。如果将这些轨迹与气象、地磁、大气成分、海浪、次声等数据融合,就有可能通过人工智能挖掘出新的导航规律。

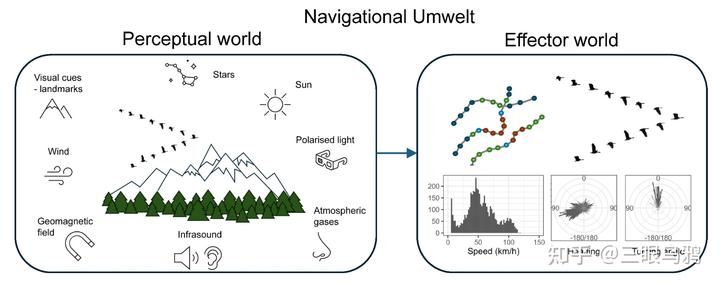

这一范式的核心是“导航 Umwelt”* 的概念,即把候鸟迁徙理解为其感知世界与行动世界的交互。鸟类能感知到磁场、风、气味和声学信号,并基于这些感知调整飞行方向与速度。

*“Umwelt”(德语,意为“感知世界”)最早由波罗的海德裔生物学家雅各布·冯·于克斯库尔(Jakob von Uexküll, 1864–1944)提出,是生态学与生物符号学中的一个核心概念。它强调动物并非直接接触到客观的物理世界,而是通过自身的感官系统与生理构造去感知、解释并回应环境,因此每一个物种都拥有独特的“主观世界”。在这种意义上,蜻蜓看到的光谱、蝙蝠利用的回声、鲨鱼感知的电场,都是它们的 Umwelt。这个概念打破了人类中心主义的视角,提醒我们理解生物行为时必须考虑它们各自的感知限制与意义建构。

这些导航决策最终反映为轨迹数据。而通过数据融合与建模,研究者能够重建候鸟在特定时刻的感知环境,进而理解它们如何在多种策略之间切换。

例如,当夜空被云层遮蔽时,它们可能增强磁场导航的权重;在地磁暴发生时,轨迹数据显示候鸟速度和转向角的变化,这说明地球物理事件直接干扰了它们的飞行行为。

论文提出利用个体基础模拟重现候鸟在不同环境下的导航决策,以空间优化和逆强化学习推断其对风向、磁场和地标的偏好,再通过数据挖掘识别导航模式的切换,并借助机器学习与深度学习从大规模轨迹中提取复杂特征,揭示候鸟是顺序还是并行地使用多种策略。

与欧亚黑顶林莺的大脑图谱研究相结合,这些方法展示了候鸟导航研究的两个维度:一方面,我们可以在微观尺度上定位具体的神经环路,确认磁场感受器官与大脑通路;另一方面,我们可以在宏观层面利用大数据与人工智能重建候鸟在真实环境下的多模态导航决策。

前者回答“候鸟能感知什么”,后者回答“它们如何在复杂环境中使用这些感知”。

这两种路径的结合标志着候鸟研究的新阶段。神经科学提供了解剖学与生理学的基础,而数据科学则赋予研究者在广阔空间与长时间尺度下的分析能力。

随着追踪设备的不断小型化与遥感数据的不断丰富,我们或许终将在不远的未来揭开候鸟迁徙这一谜题。候鸟不仅是天空的旅行者,更是环境变化的敏感指示器。

它们的飞行轨迹记录着地磁的扰动、气候的变迁乃至人类活动的影响。理解候鸟如何完成这场年复一年的生命长途旅行,不仅是科学上的壮举,更是生态保护与未来环境管理的重要基石。

引用参考:

Kuhn, M., Clarke, J., Faber, C., Gunturkun, O., Nordmann, G., Oettl, L.-L., & Mouritsen, H. (2025). Mapping the magnetoreceptive brain: A 3D digital atlas of the migratory bird Eurasian blackcap (Sylvia atricapilla). bioRxiv. https://doi.org/10.1101/2025.03.04.641293

Demšar, U., Zein, B., & Long, J. A. (2025). A new data-driven paradigm for the study of avian migratory navigation. Movement Ecology, 13(16). https://doi.org/10.1186/s40462-025-00543-8