好大的题目!

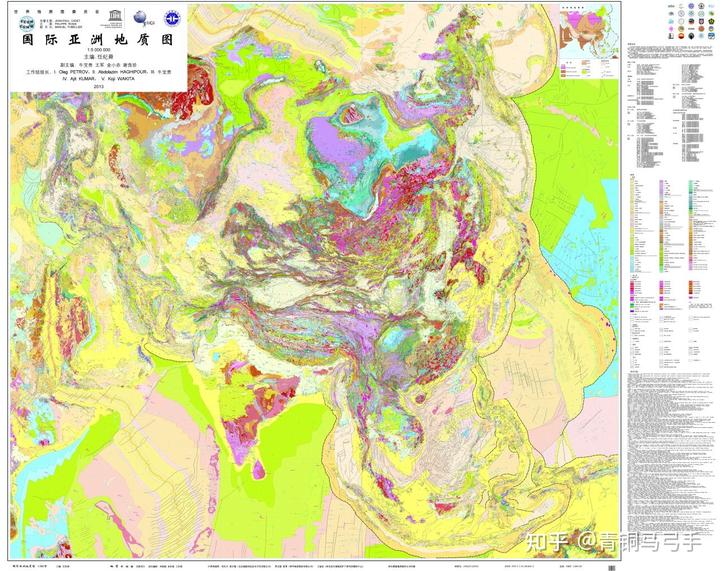

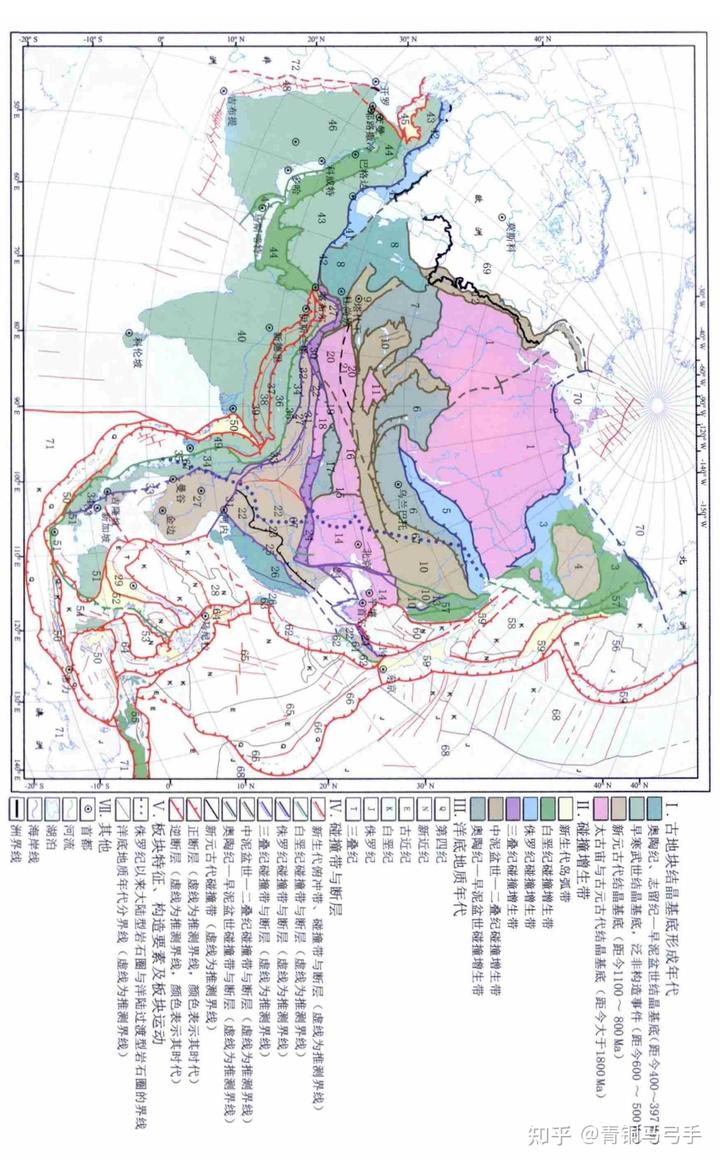

对于地(质)图爱好者,下图可以让你趴在桌子上看一年——

桌子应该是不行,太小。

我本科学校一个教室里曾挂着此图,占满整面墙壁,图幅高度达 3 米。

当然,这么对着地质图看,也不是办法,有大佬们给我们简化此图。

几十年来,有许多学者都做了此简化工作,让我们先看看最新的结果。

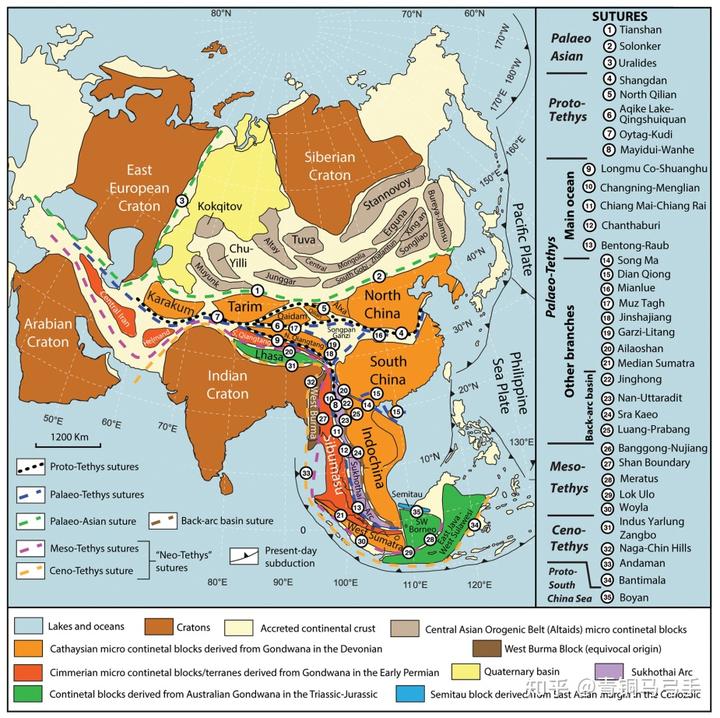

澳大利亚 New England 大学 Ian Metcalfe 教授,在 2021 年最新的综述文章中,将亚洲的大地构造单元划分如下:

是不是感觉清爽多了。

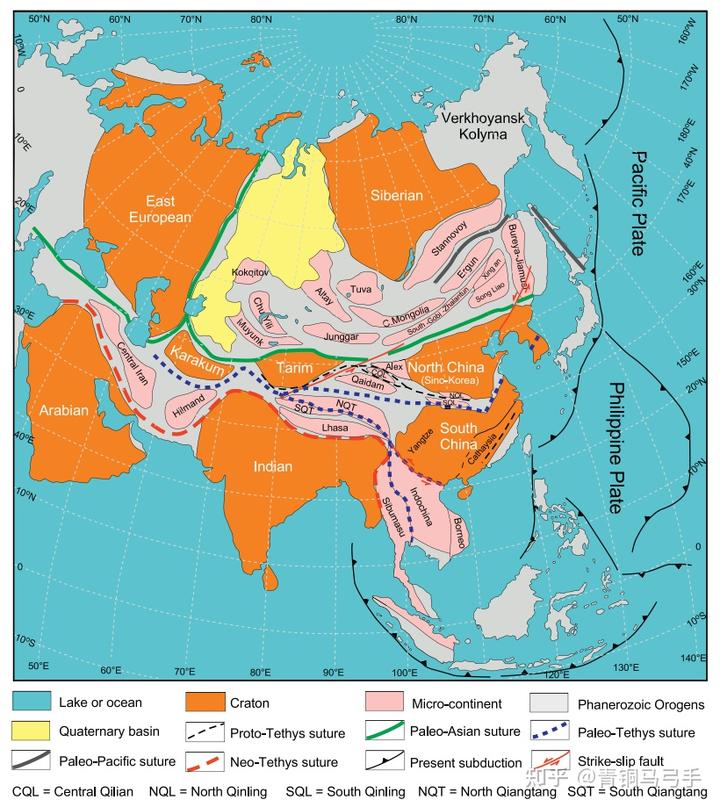

还有更简明一些的版本:

那么,此图如何简化而成?

地球表面的第一级地质单元,是大陆和大洋。

组成大陆的次一级单元是陆块和缝合带,也可以说是地台和造山带。

陆块、地块或是地台,就是一个个硬块块,具有很好的整体性。

缝合带或造山带,就是这些陆块拼接的地方。

简言之,大陆是由“面”和“线”组成,面就是“陆块”,线就是“缝合带”。

很多情况下,“面”成为了地台、盆地等地质作用稳定的地区,“线”发展成为造山带。

因此,我们只需要识别出这些“面”和“线”,就能清晰地展示亚洲的大地构造单元组成。

我们首先需要对这些“面”进行识别和分类。

如何识别,最有效的方式是地质填图,将不同时代,不同岩性的岩石地层区分出来,然后进行分类。

如何分类,第一种就是按年纪分类,找同一代人。

例如 80 后,90 后,00 后……。

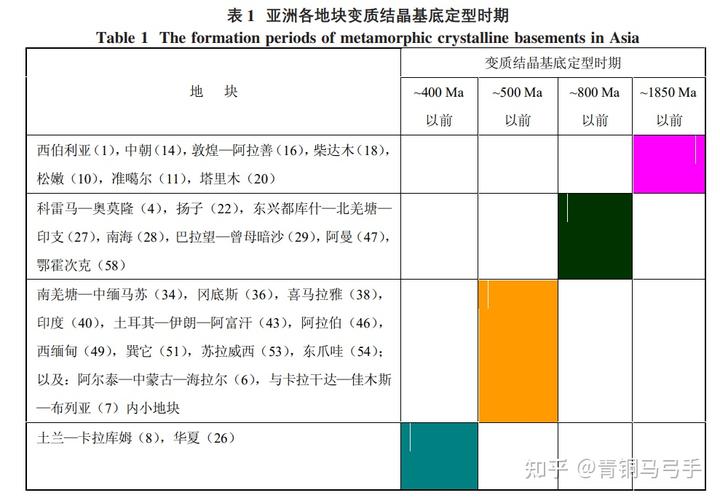

同样,这些地块可以划分为 4 亿前、5 亿前、8 亿前,18 亿前。

你也许会问,为什么不是 1 亿年前、2 亿年前、3 亿年前……这么等差数列式划分?

因为这样划分不科学,和 80 后,90 后,00 后这种划分人群的方式一样不科学。

地球构造活动可不是预先设定好每隔 1 亿年发生一次大事件。

我们这里所说的年龄,通常是指地台结晶基底的年龄,也就是定型时期。

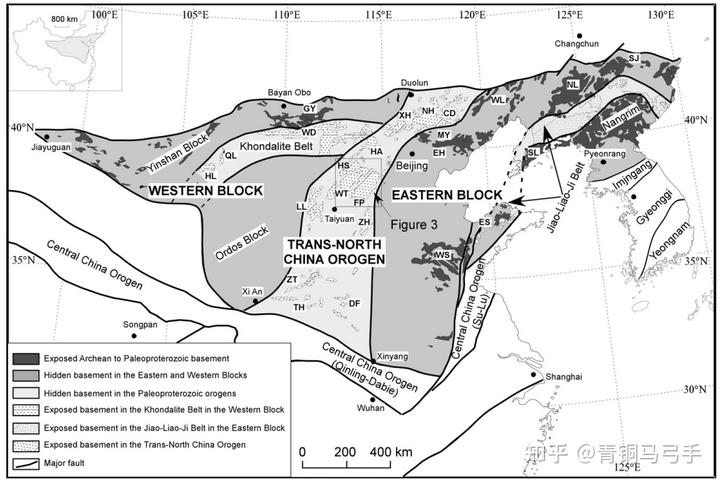

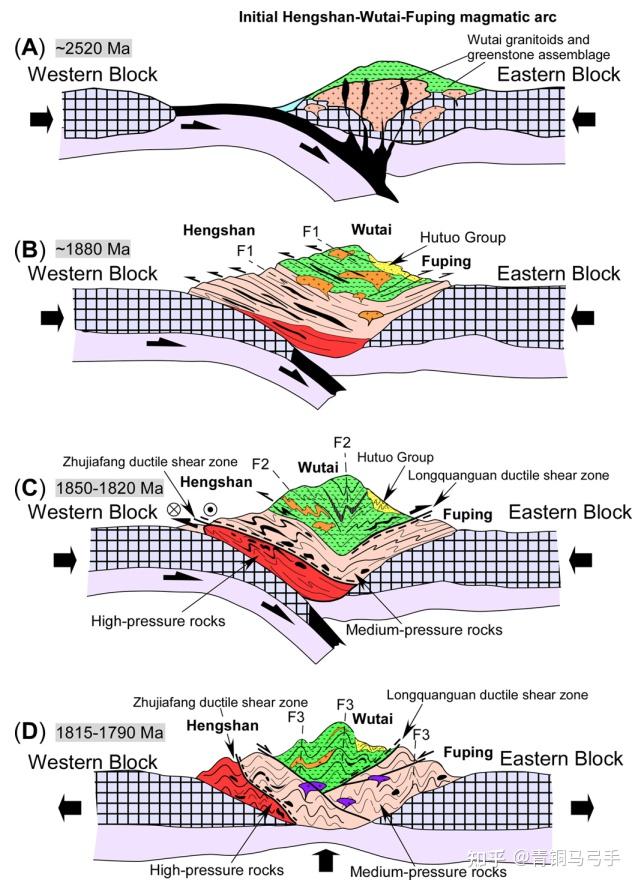

以华北地台为例,

如今是一个整体,但是华北其实也是由多个小块体拼合而成。

主要是东(今华北地区)、西(今鄂尔多斯地块)两个大地块,在 18 亿年作用拼接到一起。

PS:其边缘还有其他小地块,如图↓

大概是这样一个过程↓

这些小地块拼到一起,形成一个大地块,从此以后,华北地块趋于稳定,接受广泛的沉积。

18 亿年,多个小地块拼成一个大地块,此后经历统一构造运动,这就是结晶基底的定型过程。

你也许会问,2 亿年前,华北地块和扬子地块拼接在一起,为什么不算成一个大陆块。

因为,陆块划分是按照结晶基底形成时期来划分的,后期的拼接不能算作判断依据,不然地球陆块聚散拼合反复无常,也就无从分类了。

说白了就是,结晶基底形成之后,你就满 18 岁了,是独立的成熟的个体了,你以后可以多次成家、离婚、再成家,但是你永远都是你父母组成家庭的孩子,这个不会变。

根据结晶基底的形成年代,亚洲各个地块主要发育以下 4 个时期的结晶基底:

(1)古元古代末期(大约 1850Ma),一般称为吕梁期,其代表是华北地块;

(2)新元古代中期(大约 800Ma),一般称为晋宁期,其代表是扬子地块;

(3)早寒武世(大约 500Ma),一般称为泛非期,主要是藏南、南亚的一些小地块;

(4)早古生代末期(大约 400Ma),只有华夏板块和土兰 - 卡拉库姆板块,这个可能还有些争议。

具体如下:

按年代分类是大类,相当于建立好框架。

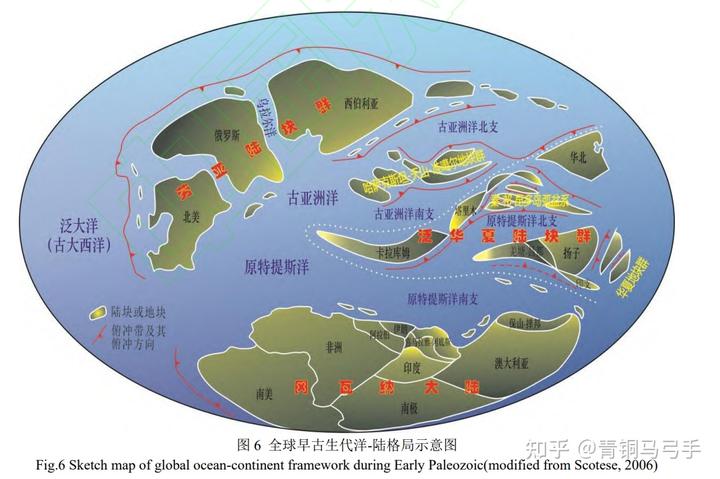

当然还可以按“籍贯”分类,例如你是亲劳亚大陆,还是亲冈瓦纳大陆,还是亲华夏的大陆。

因为,现今亚洲这么多地块,是散装的结果,大多是从此前某个超大陆或次大陆裂离出来的,按籍贯分就是看出身。

例如,4 亿年前,这些地块可能是这么分布的:

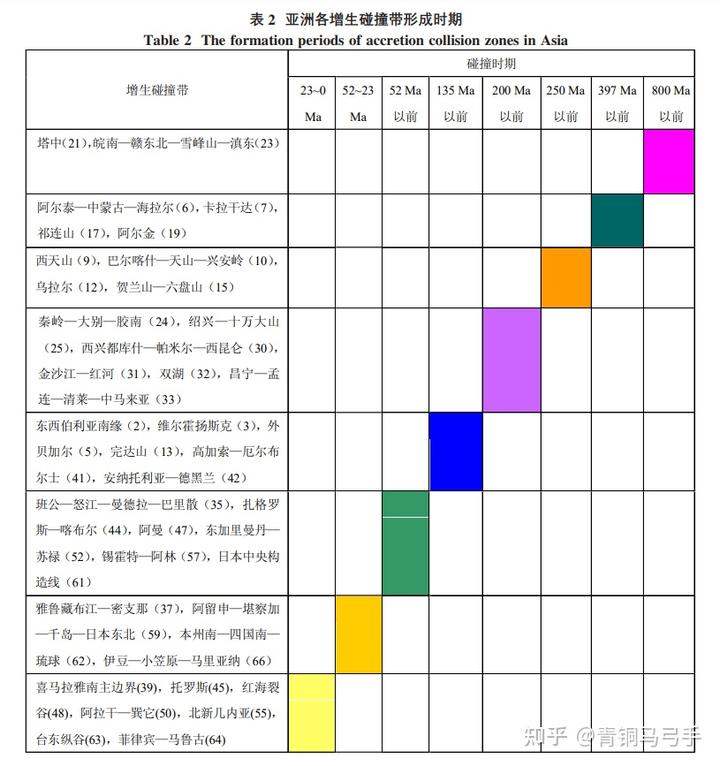

同样,地块之间拼接的地方是缝合带,现在多为造山带,也可以按年代划分如下:

将这些“地面”—面,和“缝合带”—线,标在图上,便有了下图:

在亚洲大陆及其周邻地区,共划分了 6 个构造域以及 67 个构造单元(另有 5 个构造单元是亚洲周边的 板块。

将结晶基底形成时代相近或构造演化的部位比较接近、关系较密切的一些构造单元合并为构造域。

同一构造域的构造单元,既包括板块或地块,也包括相邻的碰撞增生带。

具体如下,据万天丰老师 2013 年的文献:(PS:斜体为题干问及的陆块)

一、亲西伯利亚构造域 (Peri-Siberian Tectonic Domain)

(1)西伯利亚板块(1850Ma);

(2)东西伯利亚海南缘侏罗纪碰撞带 (200~135Ma);

(3)维尔霍扬斯克—楚科奇侏罗纪碰撞增生带(200~135Ma);

(4)科累马—奥莫隆板块(800 Ma);

(5)外贝加尔(或蒙古—鄂霍次克)侏罗纪碰撞增生带(140Ma)。

二、中亚—蒙古构造域 (Mid-Asia- Mongolian Tectonic Domain)

(6)阿尔泰—中蒙古—海拉尔早古生代碰撞增生带(500~397Ma);

(7)卡拉干达—吉尔吉斯早古生代碰撞增生带(500~397Ma);

(8)土兰—卡拉库姆板块(400 Ma);

(9)西天山晚古生代碰撞增生带(360~260 Ma);

(10)巴尔喀什—天山—兴安岭晚古生代碰撞增生带(360~260Ma);

(11)准噶尔地块 (1800Ma);

(12)乌拉尔晚古生代碰撞增生带(360~260Ma);

(13)完达山侏罗纪碰撞带(200~135Ma)。

三、亲中朝构造域 (Peri-Sino-Korean Tectonic Domain)

(14)中朝板块(1800 Ma);

(15)贺兰山—六盘山晚古生代碰撞带;

(16)阿拉善—敦煌地块(1800 Ma);

(17)祁连山早古生代 (543~397Ma) 碰撞增生带;

(18)柴达木地块(1800Ma);

(19)阿尔金早古生代左行走滑 - 碰撞带(543~397Ma);

(20)塔里木地块(1800Ma);

(21)塔中新元古代(800Ma)碰撞带。

四、亲扬子构造域 (Peri-Yangtze Tectonic Domain)

(22)扬子—西南日本板块(800 Ma);

(23) 皖南—赣东北—雪峰山—滇东新元古代碰撞带(800Ma);

(24)秦岭—大别—胶南—飞驒外带三叠纪 (250~210Ma) 碰撞增生带;

(25)绍兴—十万大山中三叠世 (240~228Ma) 碰撞带;

(26)华夏板块(400Ma);

(27)东兴都库什—北羌塘—印度支那板块(800Ma);

(28)中国南海新生代断陷盆地;

(29)巴拉望—沙捞越—曾母暗沙地块;

(30)西兴都库什—帕米尔—西昆仑晚古生代—三 叠纪碰撞增生带(360~200Ma);

(31)金沙江—红河三叠纪碰撞带 (250~200Ma);

五、冈瓦纳构造域 (Gondwana Tectonic Domain)

(32)双湖三叠纪(250~210Ma)碰撞带;

(33)昌宁—孟连—清莱—中马来亚三叠纪(250~210Ma) 碰撞带;

(34)南羌塘—中缅马苏板块(500Ma);

(35)班公错—怒江—曼德勒—普吉—巴里散北缘白垩纪碰撞带 (100~65 Ma);

(36)冈底斯板块(500Ma);

(37)雅鲁藏布—密支那古近纪碰撞带;

(38)喜马拉雅地块(500 Ma);

(39)喜马拉雅南缘主边界逆掩断层 (新近纪以来);

(40)印度板块(500 Ma);

(41)高加索—厄尔布尔士晚古生代与晚侏罗世碰撞增生带;

(42)安纳托利亚—德黑兰中白垩世—古新世碰撞带(100~52Ma);

(43)土耳其—伊朗—阿富汗板块(500Ma);

(44)扎格罗斯—喀布尔碰撞增生带 (白垩纪以来);

(45)托罗斯碰撞增生带 (新近纪以来);

(46)阿拉伯板块(500 Ma);

(47)阿曼白垩纪碰撞增生带;

(48)红海裂谷带 (新近纪以来);

(49)西缅甸 (勃固山—仰光) 板块 (500Ma);

(50)阿拉干—巽它新生代俯冲—岛弧带;

(51)巽它板块(500Ma);

(52)东加里曼丹—苏禄群岛白垩纪碰撞增生带;

(53)苏拉威西海地块(500Ma);

(54)东爪哇地块(500Ma);

(55)北新几内亚岛弧带。

六、西太平洋构造域 (Western Pacific Tectonic Domain)

(56)白令海盆 (侏罗纪—古近纪);

(57)锡霍特—阿林—科里亚克白垩纪碰撞增生带(130~ 120 Ma);

(58)鄂霍次克板块(800Ma);

(59)阿留申—勘察加半岛—千岛群岛—库页岛—日本东 北部新生代俯冲—岛弧带 (40 Ma -);

(60)日本海新近纪 (23 Ma -) 断陷盆地;

(61)日本中央构造线(白垩纪左行走滑断层带);

(62)本州南部—四国南部—琉球新近纪俯冲 - 岛弧带;

(63)台东纵谷新近纪以来左行走滑断层;

(64)菲律宾—马鲁古新生代双俯冲 - 岛弧带;

(65)菲律宾海板块(古近纪以来洋壳张裂);

(66) 伊豆—小笠原—马里亚纳新生代俯冲与岛弧带 (IBM);

(67) 东亚大陆岩石圈与陆壳洋幔型岩石圈界线 (鄂霍次克—大兴安岭西—山西中部 —武陵山—滇东—泰国达府一线。

值得一提的是,

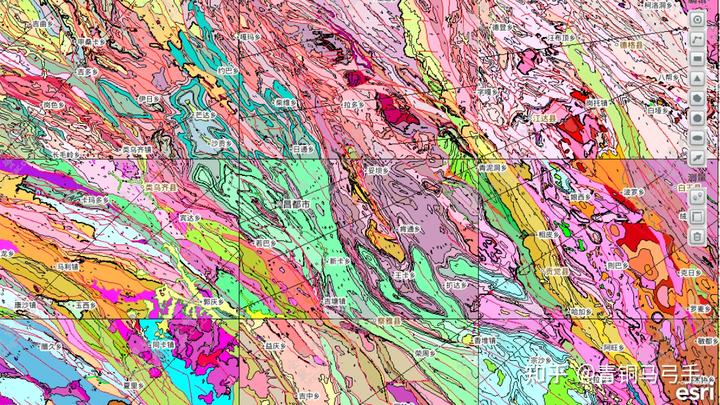

这么复杂的地质图,是数以百万计的基层地质工作者们,拿着锤子、罗盘、放大镜,用脚步丈量出来的结果。

以中国为例,主要的 1:20 万地质填图工作,在 80 年代就完成了,而且质量颇高。

在那个年代学测试手段匮乏的年代,着实不易。

什么概念,将中国分成下图这么多小框,进行地质填图(图中白色的地区,现今大多数已完成 25 万地质图。)

完成类似这样一幅幅复杂的地质图件:

一切工作还是要基于这些扎实的第一手地质资料。

向奋战在野外一线的地质工作者们致敬!

更新:

较多地(质)图爱好者私信我,想要图 1 的《1:500 万亚洲地质图》原图。

无暇逐一回复,附在线浏览及下载地址如下:

(1)在线浏览地址:

界面如下:

在此网址还可以浏览全国的 1:25 万,1:50 万等地质图。

(2)在线下载地址(需注册):

(3)百度云下载地址(直接拿走):

链接:https://pan.baidu.com/s/1zkVK4-fL6wLyYJ8XMj-nJA

提取码:zhhm

收好不谢。

主要参考文献:

[1]万天丰.新编亚洲大地构造区划图[J].中国地质,2013,40(05):1351-1365.

[2]杨巍然,王杰,梁晓.亚洲大地构造基本特征和演化规律[J].地学前缘,2012,19(05):1-17.

[3]任纪舜,牛宝贵,王军,和政军,金小赤,谢良珍,赵磊,刘仁燕,江小均,李舢,杨付岭.1:500 万国际亚洲地质图[J].地球学报,2013,34(01):24-30+129.

[4]潘桂棠,陆松年,肖庆辉,张克信,尹福光,郝国杰,骆满生,任飞,袁四化.中国大地构造阶段划分和演化[J].地学前缘,2016,23(06):1-23.DOI:10.13745/j.esf.2016.06.001.

[5]Metcalfe I. Multiple Tethyan ocean basins and orogenic belts in Asia[J]. Gondwana Research, 2021, 100: 87-130. 1-7.

[6]Metcalfe I. Multiple Tethyan ocean basins and orogenic belts in Asia[J]. Gondwana Research, 2021, 100: 87-130.