典型的科幻是基于推测的创作,作者通过投射、推断、类比、假设、论证等方式,描写角色以科学的形式(观察、假设、实验)对某个时间·某个空间里的事物进行探索、发现、了解、检验。

科幻作品通常会反映现实中人在宇宙里的地位、人与宇宙的关系、人类社会当前的局限和希望。

作为幻想作品,上述推测无需合理,上述投射、推断、类比、假设、论证等不必严密,科学的形式不代表科学的内容。不过,一部分评论家和一部分读者会看重这些环节的合理性、严密性、科学性,在感到不合理、不严密、不科学的时候出戏并斥责作者。

对人造概念谈论是否合理的时候,人们往往不会为合理的标准达成一致。截至 2025 年,仍然有人愿意使用“软科幻”、“硬科幻”这两个词语,那么,至少一部分人认为这区分是合理的。其他人的看法对这些人来说通常要么不重要、要么引发逆反心理。

在这问题下,有回答提到对科幻谈软硬是继承自对科学谈软硬。对科学谈软硬同样会遇到大量的定义困难。

十九世纪末到二十世纪初,儒勒·凡尔纳、威尔斯等作家创作的科幻小说相对较“硬”,经常预言那之后数年、数十年内的现实科学——当然,预言经常是严重不准确的。

在二十世纪初科幻小说多起来之后,市场销量显示更多的读者喜欢看的是有科幻背景的浪漫故事与冒险故事。此后数十年间,不断有读者指出这类“软”科幻的剧情是牵强的、人物举动是愚蠢的、使用的“科幻要素”是不科学的,这些读者有些自称对“科幻”失去了兴趣、转而喜欢有可能在现实生活中遇到的人物与故事——你当然可以将这归因于进化:在不可能发生的事情上浪费认知资源和时间对生物产生可育后代的数量大抵没有好处;有些读者声称自己喜欢硬科幻、不喜欢软科幻。

一项实验显示,对于两篇内容相似的文章,若有一篇使用“气闸”“反重力”等在二十世纪科幻作品里被用成了陈词滥调的词语、让读者觉得这是科幻小说,一些读者就会认为这篇“科幻”文章的文学价值比另一篇低。此类读者会为理解科幻小说描述的世界投入相对更多的认知资源,减少对科幻小说里的人物产生同理心所需的认知资源[1]。这可能会影响一部分读者欣赏科幻小说的感受——或至少影响他们对软科幻的反应。另一方面,一些读者就是喜欢看崭新的世界设定与点子(实际上他们对科学性的要求不一定高)、对人物能不能让他们共情的要求很低,一部分科幻作品迎合了这些读者的喜好。

现代科学在过去数十年间的进步影响了科幻作品。二十世纪六十年代以来,人的观测能力进步让太阳系内的其他生物圈变得难写了,传统的“火星人”、“金星人”越来越难以让人满意,写木卫二的冰下生物圈之类对作者的知识水平有一定要求,要写得像回事就不能太软。计算机、理论物理、生物化学等领域的进步让大部分作者和读者很难理解前沿和前沿延长线上的可能事件,作者将其准确传达给读者的难度也上升了。许多读者不再能区分什么样的科幻桥段是物理上可能的、什么不是,读者为“软硬”设置的心理界限彼此不同且和历史上不同。这可能有利于一部分硬科幻小说,但总体上市场对科幻的友好程度下降了。

Vivian Carol Sobchack[2]提出,科幻电影是强调“实际的、外推的或推测的科学和经验方法”的电影类型,科幻电影描写角色用上述经验方法与幻想的事物(尤其是超自然、超验的事物)互动,尝试将人与未知调和起来。读者可以将上述内容里的“电影”字样换成“作品”。

- 按照这种定义,科幻应该包含“看似科学[3]的事物[4]”和“看似幻想的事物[5]”并表现二者的互动。

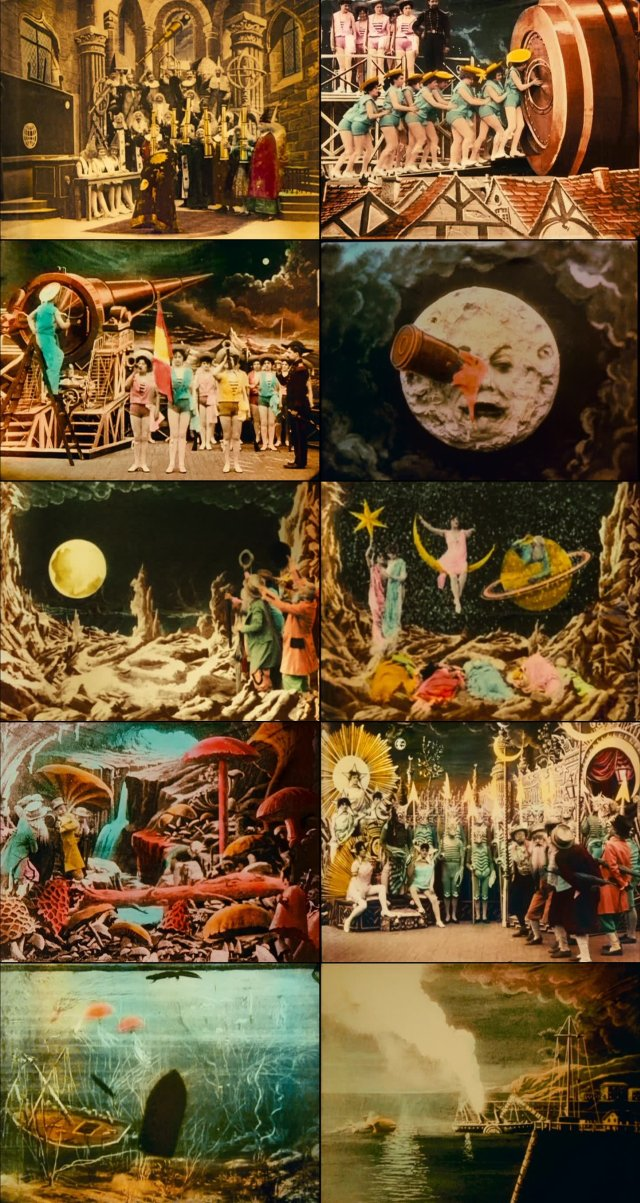

- 例如 1902 年的电影《月球之旅》描写人乘坐炮弹状飞行器飞上月球、与月球上的生物互动并返回地球,片中登场的大炮、炮弹状飞行器、降落时的月球地形近景[6]等看似科学[7],登月这件事、月球上的场景、飞行器溅落在海上等在当年看来是幻想,片子的大部分内容就是二者的互动。

按照这种定义,经常因包含科学错误而被指为软科幻或不算科幻的超级英雄电影里的科学错误可以来自“推测的科学”或“超自然、超验的事物”。“推测的科学”搞得太糟糕会让一些观众恶评,而“超自然、超验的事物”不需要为影片的科学性负责:导演·编剧就是为了这碟超自然的醋包了这部电影当饺子。

超级英雄电影的故事与希腊神话等古老传说有类似的模式。可以参照:为什么漫威电影宇宙里的宇宙各种族大多都是人形?

不过,观众可不管这么多:导演·编剧·演职人员等都不能阻止观众从自己喜欢的角度诠释电影。每个观众都可以认为超级英雄电影就是将“推测的科学”拍得很糟糕、作为科幻的硬度太低,进而归因于导演·编剧或其他演职人员的科学素养不足。

其他学者对科幻电影的定义例如“以科学为基础、描述主流科学不完全接受的现象的电影”,“主流科学不完全接受的现象”例如外星人绑架地球人、心灵感应、时间旅行——显然,这些现象可以是“超自然、超验”的,认真地按当代主流科学范式去分析会发现一大堆科学错误。

我们不保证当代科学主流科学范式是对的,但是一些号称科幻的作品有直观的前后不一致问题,一些虚构角色的能力可以做到导演·编剧没想到或没拍出来的事,一些虚构角色的能力按现实考虑会造成巨大破坏或自灭而导演·编剧没解释为何没拍,诸如此类。此时,如果不用让观众信服的方法将这些解释为“其实电影里预先展示了关于物理规律的特殊设定”或“这是超自然、超验的那部分”,我们就会拥有一大把科学错误——超级英雄电影是这方面的重灾区,此时软下来的不是科幻而是逻辑,例如:

- 有时候,能用“音速数倍”或“接近光速”的超快速度奔跑或飞行的英雄为拯救一个从高处坠落的人而极速出击、一把抱住拯救对象并保持速度移动到一旁——如果拯救对象能承受英雄造成的巨大撞击,那么从高处坠落对这家伙来说有什么危险?

- 英雄在空气里用“音速数倍”的速度移动时会产生强大的空气冲击波,用“接近光速”的速度移动更会撞出核聚变。即使他自己受得了,周围的普通人和建筑物也有被粉碎的危险。

- 设定英雄在拯救目标附近急加减速,无助于处理拯救目标在电影拍出来的“英雄从侧面飞上去、让目标的坠落轨迹发生直角转弯或锐角转弯”类场景里受到的加速度。

- 有时候,英雄徒手托着发生危险的飞机、轮船等载具,将其举到半空——你确定那载具的材料与结构强度受得了这样操作吗?如果受得了,先前发生的危险又是怎么回事?

- 有时候,英雄和 / 或反派穿着看起来很普通的衣服或金属盔甲激烈地搏斗,打得天崩地裂,但不会打得光屁股(一般是因为那样的话电影的分级要改)。如果认为电影忠实地展示了这战斗,那么那些衣服或金属盔甲到底是什么材料?如果是超坚固的特殊材料,那么为何不用这种材料做更多的武器、防具、载具?

- 有时候,英雄是一个身体上相对普通的人,穿着刀枪不入的装甲。这装甲无助于英雄的血肉之躯承受各种极端机动的加速度。如果装甲是巨大人形机器人,那它步行时的颠簸对英雄的肛门健康非常不友好。如果英雄对这些都无所谓,那他的身体并不普通。或许那个世界的“普通人”其实都很强大——那么,他们为什么还经常在电影里的各种“小场面”中受伤?

- 超人曾在 1978 年官方电影里于 40 秒内让地球停止转动。暂且忽略超人如何对地球施力(电影只表现了他高速围绕着地球飞行),光是在 40 秒内停止地球的自转就至少需要 5.3e+28 瓦的平均功率(合卡尔达肖夫文明指数 2.27),会在地球上引发巨型规模的地震、海啸、火山等灾害。

- 如果超人是通过引力作用来施力,那么他将需要接近真空光速的速度来让他的相对质量达到不变质量的 1370 万倍以上,以便对地球产生影响。可是,以他的体型,这作用不会是均匀的,地球上的物质将沿着他绕转的轨迹剥离出去。

- 你可以自行寻找更多问题。

实践中,人们并没有严格地让“科幻”遵守某人下的定义。考虑到“尝试解决物质或精神上的任意问题”都可以视为一种科学实验、“反派也是人 / 生物 / 物质组成的,人 / 生物被杀就会死,物质组成的东西可以被物质力量摧毁”也算是基于经验的假设,任何作品若是想要吸引“喜欢看科幻作品的观众”,都可以宣传为“科幻作品”——就像任何想要吸引少女来看的漫画都可以被宣传为“少女漫画”一样。

历史上,有一些爱好者提议,区分科幻与奇幻的最安全方法是看看作品设定层面的刻板印象:

- 剑与魔法、龙、魔王、巫师、城堡、食人魔 = 奇幻

- 科学实验、太空、外星人、机器人、飞船、激光 = 科幻小说

但是,足够先进的技术与足够先进的魔法彼此无法区分。你可以用 DND 毫不费力地再现科幻角色与奇幻角色、让他们同场竞技。你可以挑选任何“奇幻”要素、围绕它构建一个科幻世界。

近年来,一些科幻作品关注的是政治问题、社会问题、人性、哲学问题,其“科学要素”几乎削减到了“角色遇到超自然事件,会尝试进行观察、实验、推理”的地步,不怎么关心科学性和故事的逻辑完备性。喜欢看硬科幻的读者可能觉得这类作品“太软”或“硬伤太大”。

“超自然、超验的部分”可以来自古老的神话传说,涉及人对自然界、神、魔鬼、魔法的朴素幻想。一些现代观众仍有这方面的喜好,而另一些现代观众不喜欢。

在更一般的层面上,科幻作品会展示“如果发生了某事或出现了某物,可能会怎样”,带领读者或观众想象某事或某物造成的影响。某事或某物可以是同时代尚未存在或尚未完善的科学事物,也可以是超自然、超验的。如果作品用当时的科学范式或形式科学的计算·逻辑推理来展示某事或某物的原理或其造成的影响,一部分读者或观众会觉得这作品比较“可信”“合理”,或曰“硬”——其他读者或观众可能有不同程度的不同意见。

另有一些读者或观众提出,科幻作品涉及希望与惊奇,你可能希望未来世界变得像科幻作品里的世界,或者担心科幻作品展示的可怕事件变成现实;奇幻作品涉及向往与遗憾,有时可追溯到童年的梦想,展示了人们对事物“应该”如何发展的诉求。不过,这些描述完全可能适用于同一作品。