这个问题挺有意思的,正反双方回答大量引用考古证据但没说到点上。我尝试说一下从考古学角度解决的方法。

食人行为在过去肯定存在,但是考古学有没有可能发现相关证据,甚至说明这种行为有多普遍呢?

比如有的高赞回答中明显表现出对考古证据的鄙视(甚至还说“商代的民间生活我们缺乏第一手资料”):

至于有朋友说,如果是吃人的,吃完之后骨头是散碎一堆,没错,但这样的散碎人骨就会随手抛弃,根本不可能留存到现世。现在看到的人骨要么是人祭坑,要么是墓葬,要么是房基下面的殉葬品,这些人骨连当时存量的百分之一都不一定有。

人类的食物包括植物和动物,如果人也被列入食谱,最好的比较对象还是动物。

随手翻检考古报告的话,只要不是南方酸性土壤条件下的遗址,都会有大量动物遗存被发现,否则也不会存在动物考古这样一个分支学科。除了个别的动物(如宠物等)外,多数出现在全新世人类活动遗址中的动物遗存可以默认是人类食用有关(役用、皮毛乃至骨器制作等次级开发与食用不矛盾,陪葬、祭祀等功能都是建立在有经济价值的基础上)。商代遗址更是如此,遗址中数量最多的遗迹是“灰坑”,而灰坑内除了破碎的陶片、灰烬外最大量的遗存就是零散的动物骨头,猪、狗、鸡、牛、羊、马、鹿、龟、鱼、贝类等等都有。

动物骨头出现于考古遗址中的情境可简单粗暴地分成三类:

一类是有完整骨架、符合解剖学位置且未被扰动,可知是带肉埋入,经过一定白骨化过程,有机质腐烂消失剩下我们所见的骨头,类似于人类的墓葬。有回答主要引用人殉人牲实际是给自己找麻烦,因为它和这类遗存一样对应的是人类祭祀、丧葬活动,肉没被吃掉,可以不予考虑,与其就很小一部分材料做肆意发挥,不如看实际情形更多时候是什么样。

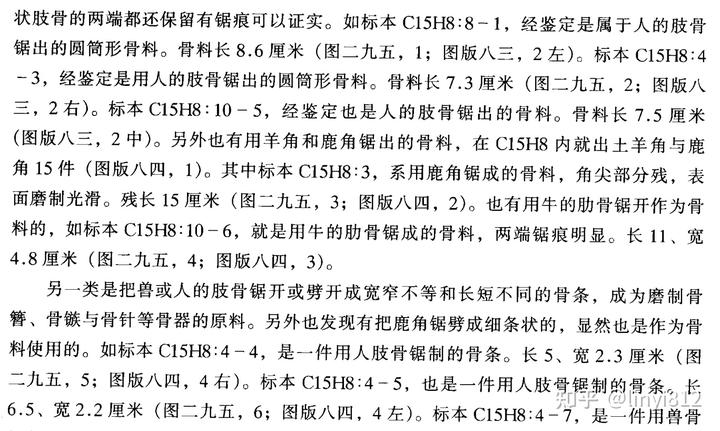

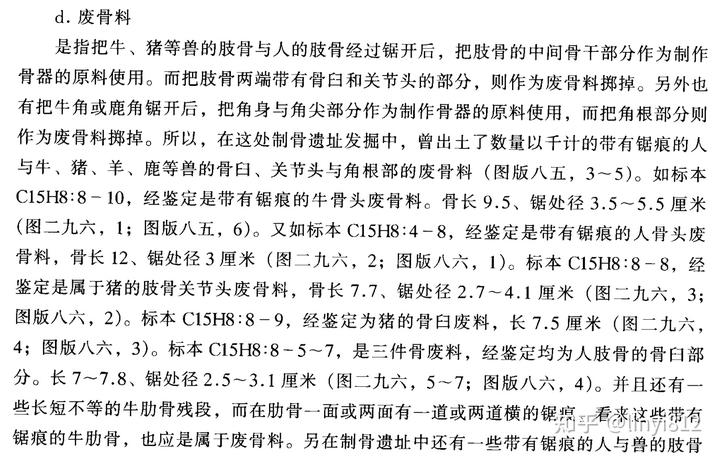

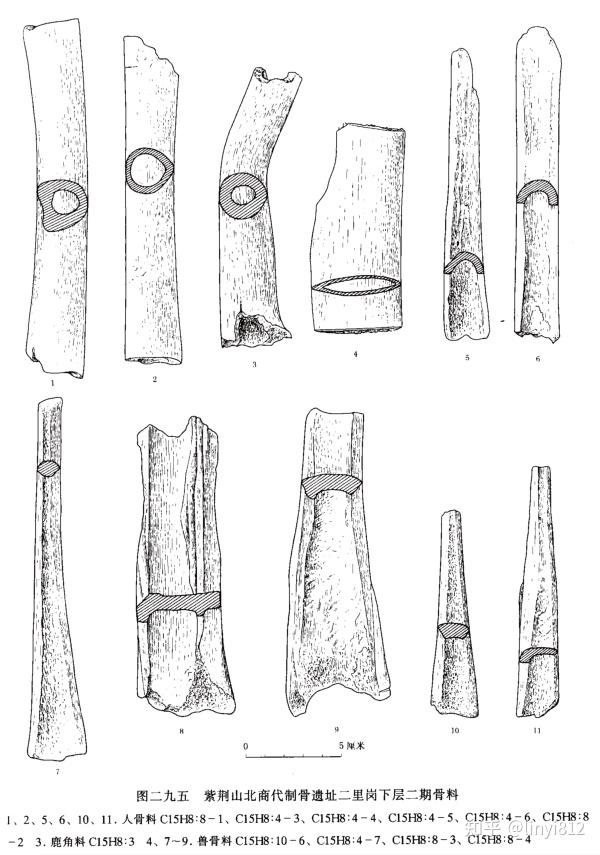

第二类是当作工具原料。包括骨料、骨器及其半成品、废品等,类似于石料之于石器的关系,这一产业链中的任一环节都是可以辨认的。殷墟铁三路制骨作坊据说是同时期世界上骨料最多的作坊,仅出土的骨料就有 50 吨,而整个殷墟有好几个这样的制骨作坊,据保守估计大约消耗了三四十万头牛。

第三类是普通的食物残渣。在排除第二类造成的干扰之后,这种骨头应当表现出特定的组合关系(经过食物加工工序和埋藏因素会损失一定的骨头部位,而且日常消费的动物骨骼组合在种属和部位构成上与制骨作坊不同),特定的死亡年龄组合模式(在动物生长周期内某个时间宰杀才能价值最大化),一定比例的人为屠宰、烹饪、食用造成的骨骼断裂方式和骨骼表面痕迹(砍砸、切割、烧烤等)且这些痕迹的排列是有规律可循的。从出土情境看,这类骨头一般是和其他生活垃圾如陶片等一起废弃于灰坑中。其实这一类的动物遗存极其普遍,只是经过现在意义上动物考古学分析的较少(90 年代中期以后才有人做),如殷墟花园庄、白家坟东地、孝民屯、机场南路等地点,若论晚商人如何吃肉,没有比这更好的证据了。

显而易见的推理是:

1.人骨可以进入商代考古遗址中、并进而被考古学家发现和研究。埋入遗址的比例当然可以讨论(并非 100%),但是低到 0%是不太可能的,除非有经验证据的支持(比如人骨的骨密度比其他哺乳动物低得多,以致于存在显著的保存比例偏差)。

2.如果吃人肉像吃其他动物的肉一样常态化,可以预计其屠宰、食用和废弃方式类似于其他食用动物,那么也会表现出与其他动物遗存类似的证据。(如果人作为食物却和牛羊猪鸡区别对待,那还是很难说成“常态”)

可能是我孤陋寡闻,这一类的发现还极少,而且由于发现年代较早,和兽骨共存的人骨是否具有普通消费肉食的特征还不清楚。试举两个把人骨当垃圾废弃的例子:

殷墟花园庄南地的大灰坑 H27,坑面积约五百多平方米,坑内堆积大量破碎的兽骨,总数将近 30 万块,经周本雄先生鉴定,98%是牛骨,其余是猪骨、鹿骨、牛骨及破碎的人骨等。坑内有少量骨锥半成品,骨锥、骨簪、骨镞、骨匕等骨器。但是人骨缺乏描述,也没有线图或图版。

郑州商城紫荆山北制骨作坊,经裴文中先生鉴定,灰坑 C15H8 中除了使用牛、羊、猪、鹿的骨头外,还使用人的肢骨作为骨料。成品则是骨簪、骨锥、骨镞等。人骨占骨料中的比例不详。

总的来说,相比较其他动物被食用,目前证据远远不能说明商代食人是常态,甚至只是暗示有这种可能性,是否真的食人还不一定。

具体需要什么样的证据呢?可以参考旧石器时代考古的例子。一般人都能理解更新世人类化石非常稀少(当时全世界人口极少,而且年代越远越不易保存下来、越不容易被发现)。然而,就是在这么零星的人骨上面,考古学家仍然克服了重重困难(埋藏因素和人为因素不易区分,详见:如何评价一席《进击的智人》里袁硕的演讲?),找到了不少古人类食人的例子,并且有达成共识的证据清单:

Instances of prehistoric cannibalism have been distinguished within the archaeological record based on anthropogenic modification of hominin skeletal remains in relation to taphonomic processes. The key signatures of cannibalism1,2,11,14,19,29,30,31,32,33,34,35,36,37 include: 1. lack of a cranial base (to get to the brain) on otherwise complete or near-complete skeletons; 2. virtual absence of vertebrae (due to crushing or boiling to get at bone marrow and grease); 3. cut- and chop-marks; 4. cutmark arrangement: position, number and placement; 5. long bone breakage (to access the marrow); 6. anvil abrasions; 7. comparable butchering techniques on human remains as in faunal (food) remains; 8. post-processing discard of hominin remains similar to faunal remains; 9. evidence of cooking in the form of burnt bone; 10. peeling: a roughened bone surface with parallel grooves or fibrous texture is produced when fresh bone is fractured and peeled apart; 11. percussion pits: the point of impact where a stone or any solid matter struck the bone cortex and scarred the surface; 12. human tooth marks; and 13. scraping marks.

(Assessing the calorific significance of episodes of human cannibalism in the Palaeolithic, James Cole, Nature, 2017.)

不过 Cole 这篇文章主旨是论证人肉的营养价值。经过计算,一个成年男性身上的肉每公斤也就能提供 1300 卡的热量,作者发现,与体型和重量相当的动物相比,人类骨骼肌的营养价值大体一致,并没有什么突出的地方。

既然从热量的角度来考虑吃人并不划算,那么这篇论文当然也是对那种“出于营养需要常态化食人”想法的一种反驳。如果进一步考虑到最优觅食模型,也就是把捕食人和别的动物的成本也进行比较,某个社会常态化把人当作肉食来源不太符合常识。

当然,这个问题的解决最终要等待实证。商代人骨没有旧石器时代人骨研究强度那么高,但是早晚会有。考古遗存中也经常有单从解剖学上分不出来是人还是动物的骨头渣渣,但是新出现的古蛋白质质谱分析可以区分出这些碎骨的具体物种,不会陷入一种公说公有理、婆说婆有理的状态。就目前的考古证据而言,如果能在商代遗存中的人骨确实找到普通消费动物的特征,那当然是重大发现。所谓“老祖宗食人这一点不光彩”,在发文带来的巨大收益面前根本不值一提。PS:诉诸阴谋论往往是流氓逻辑技穷的表现。

参考:

中国社会科学院考古研究所安阳工作队:《1986-1987 年安阳花园庄南地发掘报告》,《考古学报》1992 年第 1 期。

河南省文物考古研究所编著:《郑州商城:1953-1985 年考古发掘报告》,文物出版社,2001,P461。

杨宝成著. 殷墟文化研究[M]. 武汉:武汉大学出版社, 2002.

冈村秀典:《商代的动物牺牲》,《考古学集刊》(第十五辑),2004 年。

李志鹏:《殷墟动物考古 90 年》,《中原文物》2018 年第 5 期。