有两个术语可以形容这种现象。

第一个术语——趋同演化(Convergent evolution),指的就是两种在亲缘关系上很远的生物,因为长期处于相似的环境中而演化出了相似的特征。

另一个当代新新术语——隐性生物多样性(Cryptic biodiversity),指的是在现有 DNA 技术的加持下,那些看起来很像但是基因却不同的物种所呈现出的生物多样性。

所以,地球上的生物多样性实际上可比人类过去单纯用肉眼看、基于形态学判断的要丰富得多哦。

敲黑板,举栗子啦~~~~~~

1.北美负鼠(Didelphis virginiana)和刺氏鼩蝟(Echinosorex gymnura)

这两个家伙一个属于有袋类的负鼠科,另一个是猬科的,虽然都是哺乳动物,但大体上可以说是八竿子都打不着的两种动物。

而且在分布的地理位置上,北美负鼠主要分布在中美洲及北美洲,而刺氏鼩蝟分布在东南亚地区......。

先来看北美负鼠:

北美负鼠可以说是负鼠中最大只的了,鼻子又扁又长,耳朵上还没毛儿:

不要看人家只有 10 来斤,但凶起来的时候还是龇牙咧嘴的,有点威风呢:

在面对危险的时候,除了反抗之外,它还会有个有意思的行为是——在遇到危险它慌得不行的时候,它会装死摆烂哈哈哈:

在装死的过程中,它甚至还会从肛门儿排除绿色液体,用腐烂的气味驱赶掠食者.....(此时的我:??????)

再来看跟它长得很像的刺氏鼩蝟:

这个刺氏鼩蝟有两个亚种,亚种 1 是全身几乎都是白的,只夹杂着一丢丢黑毛;亚种 2 是脑壳和身体前半部分是灰白灰白的,其余部分的都是黑色哒。

比起亚种 2,亚种 1 因为几乎通体白色所以就不是很像北美负鼠啦:

2.小浣熊(Procyon lotor)和日本浣熊犬(Nyctereutes viverrinus)

首先出场的是浣熊,杂食性干脆面君小浣熊大家都耳熟能详啦,它就是一个外表可爱的小吃货。

要说起浣熊,它的经典特征可以归纳为 3 个:1.灵活的前爪爪;2.环形花纹的 yi 巴;3.脸上灰白基调+黑眼圈儿的”面具“:

敲黑板啦!!!!!!来一个关于浣熊为啥要叫浣熊的冷知识~~~~~~

浣熊命名的由来就在于它的小前爪子哦:

这家伙视力其实并不是很好啦,所以触觉对于它来说很重要!!

但由于它的前爪遍布了触觉感受器,但是上面又有一层角质层,硬硬的肯定就不咋灵敏了呀。于是它在获得了吃的之后,就会捧着食物把前爪泡在水里软化一下下,以获取食物更多的信息,be like:

所以,这家伙得名浣熊。

再来看与它长得很像的日本浣熊犬(たぬき)哈哈哈。

再来一张瞌睡照:

其实看 yi 巴就很好区分它是不是真假浣熊啦:

另外,它的音调跟猫咪很相似哦,而且也会拱起背部恐吓威胁敌人。但另一方面呢,它又会降低身体甚至露出肚肚以表服从,就像狗子一样——毕竟它是犬科的嘛。

3.四种长颈鹿!!!!!!

我们在各地动物园见过的长颈鹿,大家都有形态上都大差不差的感觉对吧:

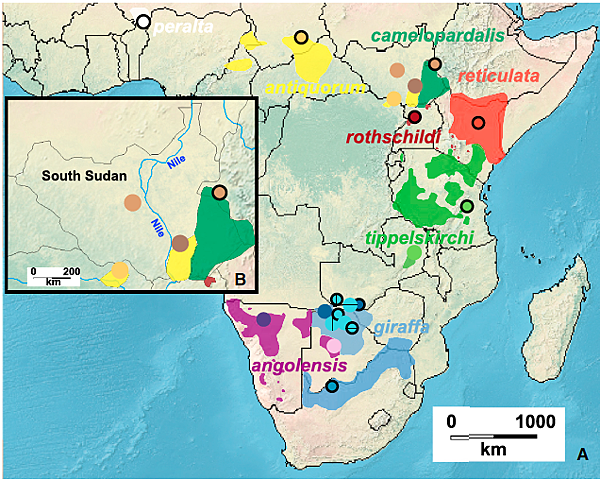

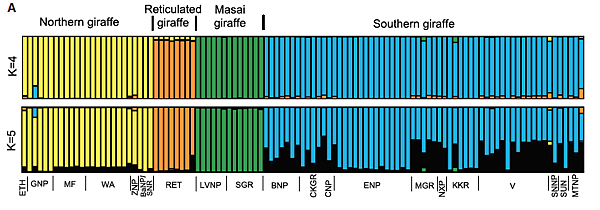

这个就真的是前几年完全借助 DNA 技术来进行的物种分类了。研究者从非洲各地搞来了一百多头长颈鹿的 DNA 样本以比较非洲各地不同长颈鹿族群之间的亲缘关系。

结果就是这堆长颈鹿可以被分成截然不同的(且没有任何串儿 / 混血)4 群!:

南部长颈鹿 Giraffa giraffa、网纹长颈鹿 Giraffa reticulata、马赛长颈鹿 Giraffa tippelskirchi、北部长颈鹿 Giraffa camelopardalis.。

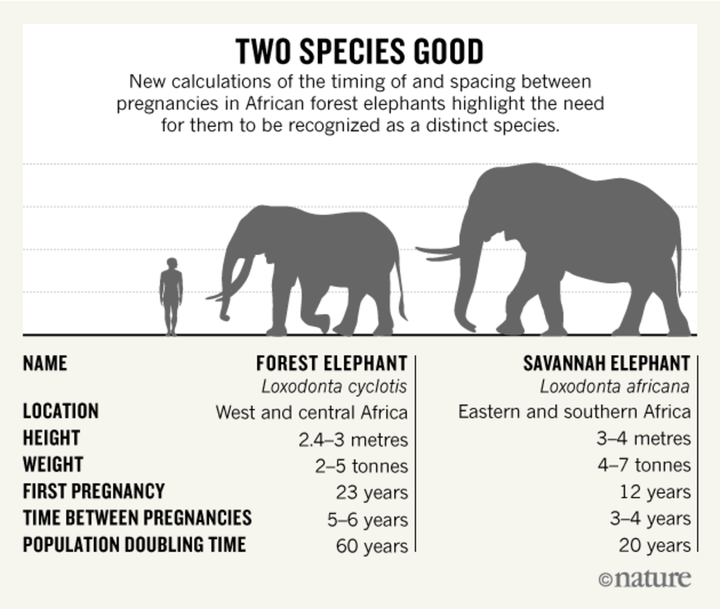

类似的其实还有非洲象——非洲象本来就定了那么一种,后来在本世纪初的时候(2001 年)被按照基因又细分成了两种:非洲草原象(就是原种啦,Loxodonta africana)和非洲森林象(Loxodonta cyclotis)。

......

类似的例子其实还有很多,比如说上世纪初的欧洲疟疾,就被认为是由同种的蚊子传播的(那时候当然仅仅是基于形态学来判断分类的)——但后来才发现具有传播疾病能力的有 3 种不同的蚊子!!!!!!

所以考虑到这个隐性多样性......以前的许多老研究可能已经过时啦——因为生物学研究对象的基本单位是物种,但是在老研究里可能压根儿都没搞清楚研究的具体是个啥物种呢。

既然提到了长颈鹿,如果大家对长颈鹿脖子辣么辣么长且血压很高、但它低头血管却没爆掉感兴趣的话,可以戳我下面的这个回答哟: