大火吃肉,小火喝汤。

- 大火可以凝固肉表面的蛋白,锁住鲜味物质,让鲜味留在肉里;

- 小火可以促进鲜味物质慢慢析出到汤里,让汤更鲜美。

下面我们详细说说。

一、大火锁住鲜味物质

肉其实是个「水货」,肉重量的 70-80%都是水。

水对熟肉的品质影响很大:

水中溶解有肉的鲜味物质、生成香味物质的前提物;而且,肉类失水太多口感会下降,变得干柴。

有意思的是,即使它里面大部分是水,水却不会流出来。

这跟肉的微观结构有关系。

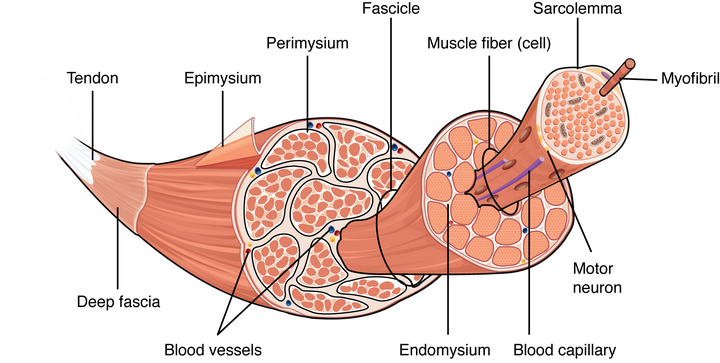

肌肉是由一束束肌原纤维组成的,水就存在肌原纤维里面。

一般情况下,水被肌原纤维紧紧包裹在里层,不能随意地流动。

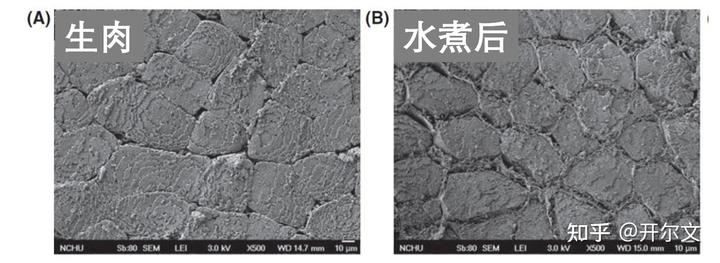

但是,随着温度上升,肌原纤维里的蛋白会聚集、失去弹性 (蛋白变性),对水的束缚能力就减弱了。

所以,加热过后肉里的水变得容易流失。

汁水中溶解的香味和鲜味物质也会随之流失掉;如果失水比较严重的话,肉的口感还会变得干柴。

这也是为什么很多炖汤后的瘦肉,吃起来既干柴,也没有肉味。

烹饪的难点,就是在把肉煮熟的同时,尽量地留住肉里的水分。

——具体做法就是,在水接近沸腾时再下肉,让高温把外层的蛋白迅速凝固,减少里面汁水的流出。

类似我们煎牛排时候用大火制造温度差,把外层的牛肉煎熟了,里面保持鲜嫩多汁的状态。

或者像我们吃火锅时候,等水沸后下肉,把肉烫几十秒就起锅了。

对于炖肉来说,在用大火凝固外层蛋白以后需要再转小火,因为持续的高温也会让肉纤维过度收缩,把汁水都挤出来了。

这样的肉也会失去肉味,变得干柴。

二、小火浸出鲜味物质

反之,在煮汤时候我们可以从冷水开始煮,然后逐步升温。

这样可以降低外层蛋白的凝固速度,让更多的鲜味和风味物质能够浸出到汤里面。

而且,后续煮汤的过程也不是越高温越好。

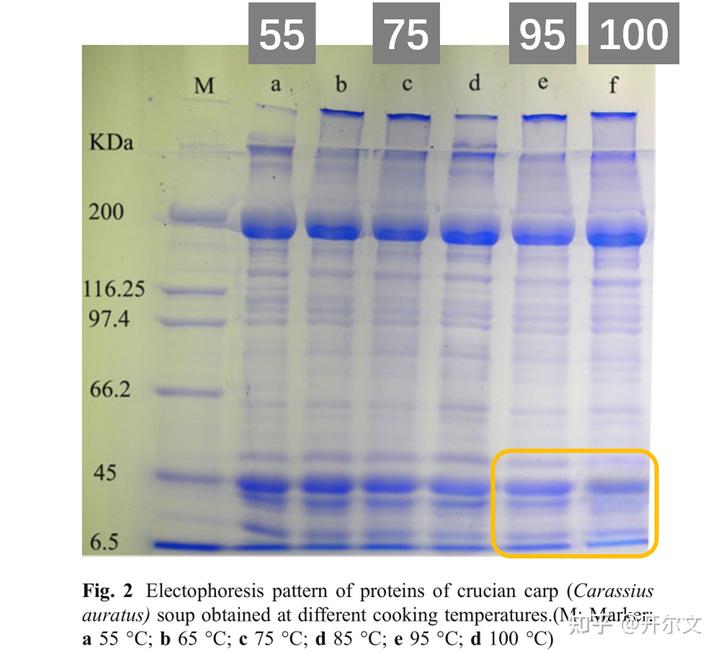

科研人员用不同的温度(55/65/75/85/95/100)来煲汤,测定温度对汤中小分子鲜味蛋白、氨基酸含量的影响。

下图的蓝色条带代表汤中各种氨基酸的含量,条带的颜色越深,代表含量越高。

可以看到在95-100℃下煲汤,汤里呈味的小分子多肽和氨基酸含量会降低;这是因为氨基酸在高温下会发生聚集沈淀。

也就是说,高温下汤里的氨基酸变少,汤就没这么鲜了。

但另一方面,高温更有利于腥味的挥发、和香味通过化学反应生成,所以我们需要在鲜味和香味中间做个折中。

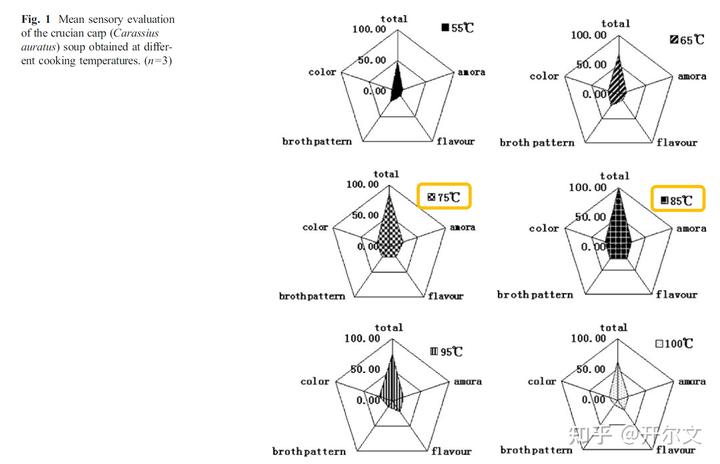

可以看到,大家对 55-65℃下样品的香味 (flavour) 评分是比较低的,75-85℃下煮的汤在更方面获得了最高分。

所以,大家在煮汤时可以用小火达到 75-85℃,在香味和鲜味之间取得一个平衡。

三、题目中的问题

题主在题目中还问了个问题:

假设食材都是淹没在汤里面的,有两份一样的食材:

A:锅里加 5 升水,沸腾后加入食材,小火炖 1 小时,最后得到 4 升汤;

B:加锅里 10 升水,沸腾后加入食材,大火炖 1 小时,最后得到 4 升汤;

问题 1:A 和 B 两份汤口感是否相同呢?

问题 2:如果不相同,是不是因为水蒸发的时候会带走一些“香味物质”,然后蒸发的越多,带走的“香味物质”就越多?

首先,汤的口感应该会不一样。

首先是视觉上的:大火白汤,小火清汤。

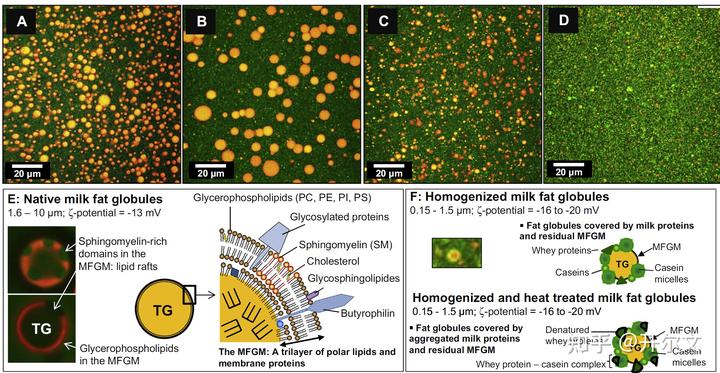

大火沸腾会让肉里的脂肪更多地溶出,并在沸腾的剪切作用下被分散、乳化成一个个小脂肪球。

汤、牛奶的乳白色其实都是因为里面溶解的脂肪球;脂肪的折射率和水不一样,导致我们看上去是乳白色的 (不透明)。

有些人煮汤会加牛奶,其实就是加入这些不透明的脂肪球,让汤变白。

其次是口感:

汤里的脂肪球越多 (白汤),口感会变得越顺滑,越醇厚;脂肪球越少 (清汤),会越清淡 (不油腻),越稀薄。

就像全脂牛奶和脱脂牛奶的区别,这个看个人口味的选择了。

最后是香型:

小火的时候,汤的风味会更偏向于汤里材料的味道,比如鸡肉味、鱼肉味等等;

大火的时候,因为部分风味物质的挥发,以及脂肪参与的生香反应,原食材的味道会减弱(包括腥味),汤会更偏向熟肉的味道。

所以,如果希望保留食材味道的可以用小火、不沸腾,比如炖鸡汤;

如果希望去除生味、腥味、增加醇厚口感的,可以在煮汤时保持一小段时间的大火沸腾,比如鱼汤、贝壳汤等。

不需要沸腾太久、或者全程沸腾,汤的风味也是会挥发损失的。

最后总结一下

大火吃肉

- 大火可以凝固肉表面的蛋白,锁住水分和鲜味物质;

- 炖肉时,在用大火凝固外层蛋白以后再转小火,因为持续的高温也会让肉纤维过度收缩,把汁水都挤出来了。

小火喝汤

- 小火(75-85℃)可以促进鲜味物质慢慢析出到汤里,平衡鲜味和风味,让汤更好喝;

- 如果希望去除生味、腥味、增加醇厚口感、变白汤的,可以在煮汤时保持一小段时间的大火沸腾。

——谢谢阅读。

资料:

- https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/10-2-skeletal-muscle/

- Wanwisa Chumngoen, Chih-Feng Chen and Fa-Jui Tan. (2017). Effects of moist- and dry-heat cooking on the meat quality, microstructure and sensory characteristics of native chicken meat. Animal Science Journal.

- Jinjie Zhang, Yanjia Yao, Xingqian Ye, etc. Effect of cooking temperatures on protein hydrolysates and sensory quality in crucian carp (Carassius auratus) soup. J Food Sci Technol (May–June 2013) 50(3):542–548.

- Cyrielle Garcia,Claudine Antona, Benoit Robert, etc. The size and interfacial composition of milk fat globules are key factors controlling triglycerides bioavailability in simulated human gastro-duodenal digestion. Food Hydrocolloids 35 (2014) 494-504.