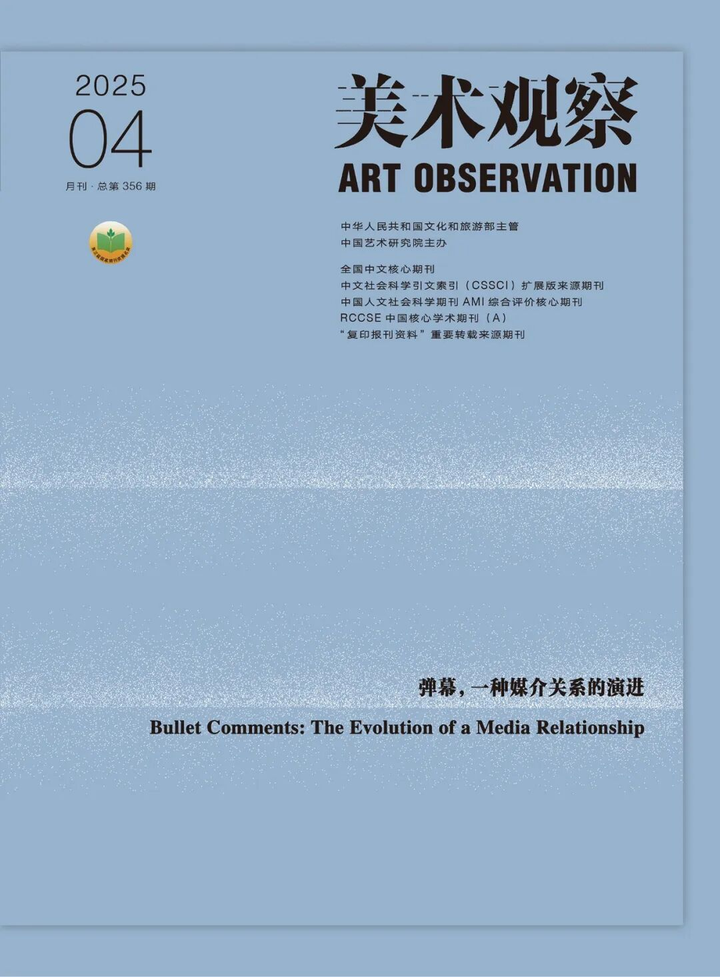

这个问题其实 2025 年 4 月《美术观察》约了一批专家论文,就讨论过。

它的封面主题就是【弹幕,一种媒介关系的演进】,全文见这里: 《美术观察》2025 年第 4 期目录

选用了这三篇文章,有讲弹幕的图文关系的,有讲弹幕艺术的,有讲弹幕具体作品的。

简单省流就是:

弹幕本质上是移动的文字,一旦遵循“从左到右,从上到下”的写作方式,在弹幕方向上就是优先从右边移动出现。这是默认选项,尤其是在直播过程中的默认选项。

一旦弹幕出现的方式默认向左边飘,那么我们阅读方式就是默认向右边读。这甚至不是弹幕独享的阅读方式。

一般的右撇子在写作的时候,也是从左往右写字,这时候你的手肘就起到一个【伪遮挡文字】的作用,看起来好像是右手的手肘向右移动才出现文字一样。

当然弹幕自己也可以静态方式出现在屏幕中,在大多数时候是起到字幕的解释的作用,比如华农兄弟的【村霸】弹幕,和很多歌曲的【歌词】弹幕。

基于此,我们可以认为两点:

①在阅读顺序从上到下,从右到左地区,弹幕文化的阅读方式就无法形成破圈宣传。

②这个默认阅读方式是一种标准化的右撇子视野,对左撇子甚至是其他【少数群体】并不友好。

最后分享一点中国美术学院副院长 韩绪老师 文章里的话 韩绪|弹幕,一种超越图文共生的新关系

东方文字传统的影响。以汉字为代表的东方文字本身的图像性(如书法题跋)为屏幕文字叠加提供了审美接受基础,明显区别于西方以语音为中心的媒介观。中国画中的“题画诗”、日本绘卷物的“词书”(ことばがき),本质上都是“文字与图像共生”的传统。

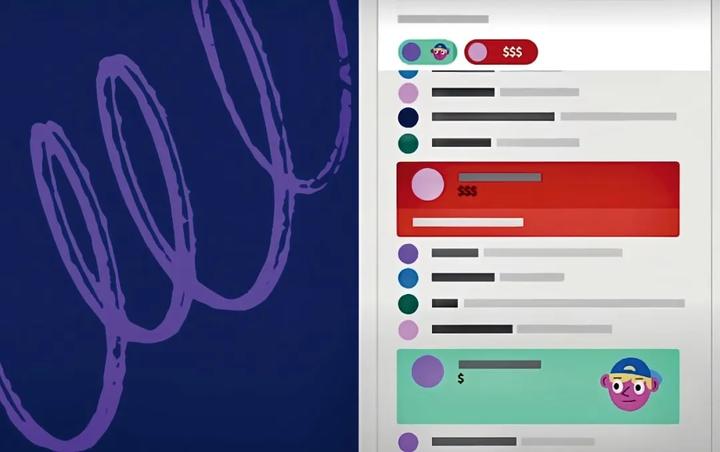

不能简单地将功能层面的相似图文共存尝试都归结为弹幕,如 Twitch 的实时聊天瀑布流,这种游戏直播平台的侧边栏聊天室,通过高速滚动的文字实现“伪弹幕”的效果。还有主播设置“Emote Only Mode”(表情符号模式)时,表情符号洪流形成视觉冲击,近似弹幕的狂欢特性。但我们不难发现,这与弹幕是有着本质差异的,其文字始终被隔离在视频画面之外,缺乏空间叠加带来的浸入感。

再如 YouTube Live 的 Super Chat 付费留言,以彩色高亮形式在聊天区置顶,试图模仿弹幕的视觉层级,但这类偏向商业化的设计最终消解了平等互动,用户更倾向将之视为打赏工具而非创作媒介。

还有一些实验性插件与独立平台如“Rave”等共同观影平台,允许用户评论叠加在视频画面边缘,但始终停留在小众极客圈层,未能形成规模化使用场景。

西方国家确实存在与弹幕功能相似的互动形式,但并未形成东亚式的完整弹幕文化体系。这种差异既源于技术实现路径的分野,也反映出东西方媒介接受习惯的深层文化隔阂。

虽然弹幕与“伪弹幕”表面上形式相似,但弹幕的突破性在于:首先,将文字评论从视频内容外围(评论区 / 侧边栏)移至视觉中心,换言之是文字与视频在空间的中心会师;其次,评论文字与视频帧精准同步(而不仅是整体视频的异步讨论),实现了时间同步绑定。另外,通过弹幕叠加形成的二次创作(如“弹幕制御”艺术等),成为新一轮的群体创作。