基本赞同 @演算者 A027 的观点,不过有一点需要补充一下:

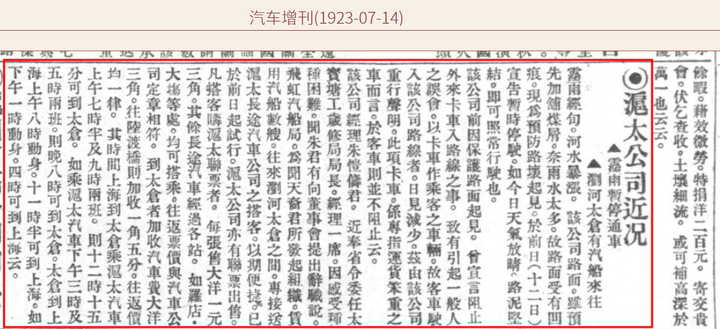

与现代含义一致的“卡车”最早在 1923 年 7 月 14 日的《申报》中就已经出现:

該公司前因保護路面起見。曾宣言阻止之外來卡車入路線之事。致有引起一般人之誤會。以卡車作乘客之車輛。故客車駛入該公司路線者。日見減少。茲由該公司重行聲明。此項卡車。係專指運貨笨重之車而言。於客車則並不阻止云。

这一公告,不仅给出了当时语境下“卡车”的定义,而且也反映出“卡车”的这一义项在当时还并未被大众所熟知,甚至会被误会成客车,故此需要专门和大家解释。

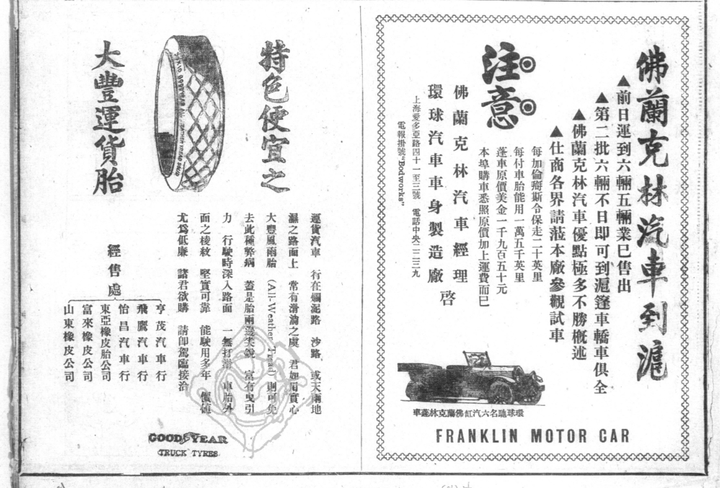

“公司路面积水保护路面”,所以可以排除有轨的电车及火车车厢;“运货笨重之车”又可排除“福特卡车”之类其他轿车音译。更重要的是,该刊物是《申报》的《汽车增刊》,在该条新闻下就有卡车(运货汽车)的轮胎广告:

所以应该可以确定此处“卡车”的含义和现代类似,并且现代义项的“卡车”一词的引入时间不会比 23 年早太多。

emmm 前面是韶子自己找到的,不过写到这才发现楼下 @已退 在文章中已经提到了,还给出了相关论文……哭了

那韶子直接把全文翻译放出来好了:

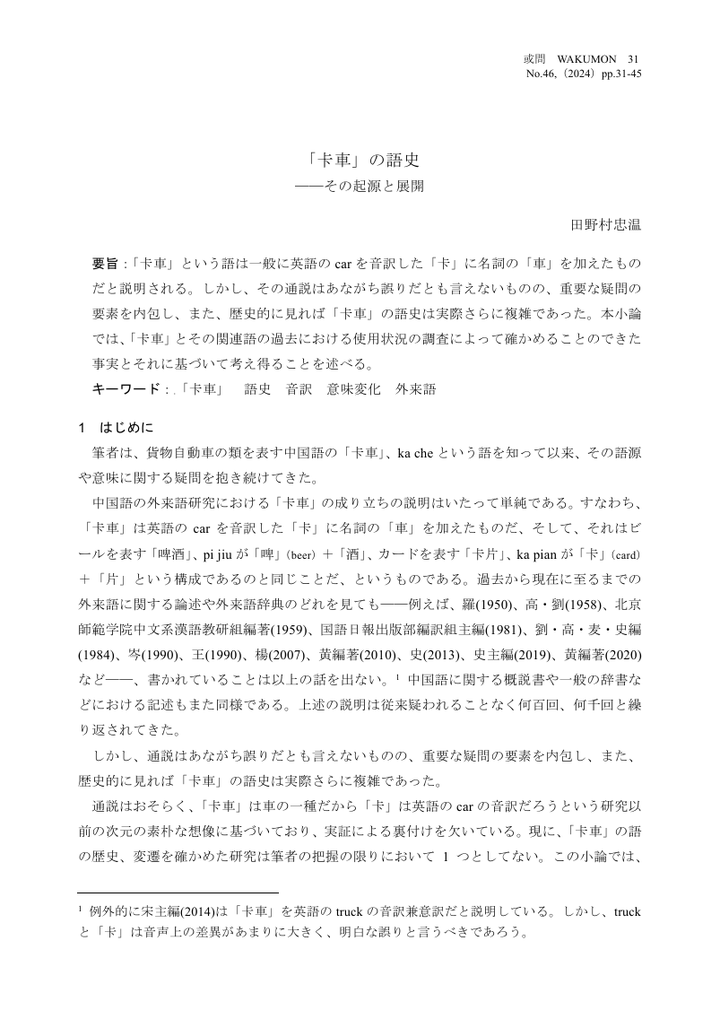

「卡车」的语史——其起源与展开

作者:田野村 忠温

出处:《或问》WAKUMON 第 31 期,No.46, (2024) pp.31-45

摘要:「卡车」一词,通常被解释为由音译自英语“car”的「卡」字加上名词「车」构成 。然而,这一通说虽不能说完全错误,却内含了重要的疑点,并且从历史上看,「卡车」的语史实际上更为复杂 。本篇小论文将根据对「卡车」及其关联词在过去使用状况的调查,陈述已确认的事实以及基于这些事实所能做的思考 。

关键词:「卡车」、语史、音译、意义演变、外来语

1. 前言

笔者自从知道中文里表示货运汽车之类的「卡车」(kǎchē)一词以来,一直对其语源及意义抱持着疑问 。

在中文外来语研究中,关于「卡车」的构成解释极为单纯 。即,「卡车」是由音译英语“car”的「卡」加上名词「车」构成的,这与表示啤酒的「啤酒」(píjiǔ)是「啤」(beer)+「酒」、表示卡片的「卡片」(kǎpiàn)是「卡」(card)+「片」的构成方式相同 。从过去到现在,凡是关于外来语的论述或外来语词典——例如,罗(1950)、高·刘(1958)、北京师范学院中文系汉语教研组编著(1959)、国语日报出版部编译组主编(1981)、刘·高·麦·史编(1984)、岑(1990)、王(1990)、杨(2007)、黄编著(2010)、史(2013)、史主编(2019)、黄编著(2020)等——所记载的内容皆不出上述说法 。中文相关的概论书籍或一般词典中的记述也同样如此 。上述解释在传统上从未受到质疑,被重复了成百上千次 。

然而,此通说虽不能说完全错误,却内含了重要的疑点,并且从历史上看,「卡车」的语史实际上更为复杂 。

通说大概是基于一种研究之前层次的朴素想象,认为“「卡车」是车的一种,所以「卡」应该是英语 car 的音译”,但这种说法缺乏实证支持 。事实上,就笔者所知,从未有一项研究确认过「卡车」一词的历史与变迁 。本篇小论文将...

...根据对「卡车」及其关联词过去使用状况的调查,尝试重构其语史 。这是一个远比一般认知更为困难的问题,很遗憾无法在此完全阐明,但笔者将在下文陈述所能确认的事实以及基于这些事实所能思考的范围 。

2. 关于「卡车」通说的问题点

我们无法像理解「啤酒」或「卡片」那样,去理解「卡车」一词的构成 。关于「卡车」的一般理解存在两个重要的疑问 。

「啤酒」是“beer 酒”,即“名为 beer 的酒”;「卡片」是“card 片”,即“card(长方形厚纸)的一片”,这样的解释没有问题 。其中第一个字「啤」、「卡」都对第二个字「酒」、「片」所指的范围进行了限定 。但是,「卡车」是“car 车”又是怎么回事呢?如果「卡」是 car,表示车的意思,那么「卡车」就等于在说“车车”,「卡」与「车」的组合就失去了意义 。这是对「卡车」一般理解的第一个疑问 。

并且,「卡车」并非指所有汽车——中文所说的「汽车」——而是专门用来指货运汽车一类 。如果「卡车」是“car 车”的话,应该与汽车种类无关,但为何会表示这样一种限定的意义呢?这是第二个疑问 。

为了寻求这些疑问的解答,首先必须调查过去资料中的用例,并基于此进行考察 。

3. 「卡车」的语史

透过确认「卡车」及其各种关联词的使用状况,可以知道「卡车」这个形式的词,在历史上曾在三种不同的语境中使用过 。具体来说,就是马车、铁路和汽车这三种语境 。它们大致上形成一个时间序列,因此这里将它们各自产生并被广泛使用的时期,分别记述为第一期、第二期和第三期 。根据调查所能确认的早期用例来说,各期的起始年份分别是 1900 年(光绪 26 年)、1908 年(光绪 34 年)和 1923 年(民国 12 年) 。各期之间实际上有所重叠,且各期的起始年份也可能因发现更早的用例而需要修正,但暂且依照这样的时期划分进行陈述 。

3.1 第一期 马车的「卡车」(约 1900~1907 年)

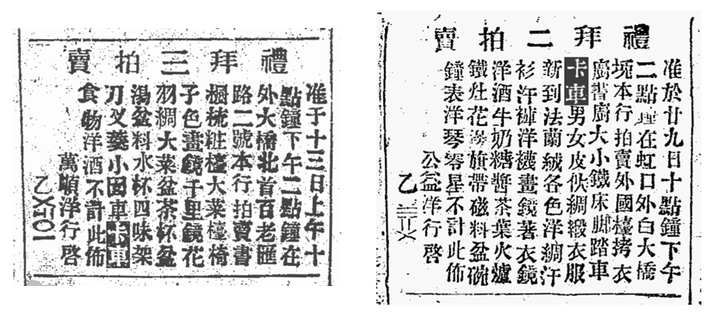

在第一期中,能够确认的「卡车」用例全部来自报纸上刊登的广告 。下面举出两例 。两者皆为设在上海的「洋行」,即外国商馆的拍卖广告 。此后引用用例时,将视需要进行以添加标点符号为主的适当调整 。

礼拜二拍卖。准于廿九日十点钟、下午二点钟、在虹口外白大桥堍本行拍卖外国台、拷、衣橱、书橱、大小铁床、脚踏车、卡车、男女皮伙、绸缎衣服(中略)钟表、洋琴。零星不计此布。广益洋行启。 (周二拍卖。定于 29 日 10 时及下午 2 时,于虹口外白大桥桥头本洋行,拍卖外国制桌子、沙发、衣柜、书柜、大小铁床、自行车、“卡车”、男女皮货与绸缎衣服(中略)钟表、西式乐器。其他杂项不再备载。广益洋行敬启。) (外国商馆广告,《申报》1900(光绪 26)年 11 月 19 日)

礼拜三拍卖。准于十三日上午十点钟、下午二点钟、在外大桥北首百老汇路二号本行拍卖书橱、梳妆台、大菜台、椅子(中略)小囡车、卡车。食物、洋酒不计此布。万顺洋行启。 (周三拍卖。定于 13 日上午 10 时及下午 2 时,于外大桥北端百老汇路 2 号本洋行,拍卖书柜、化妆台、大型餐桌、椅子(中略)婴儿车、“卡车”。食品、洋酒不再备载。万顺洋行敬启。) (外国商馆广告,《申报》1901(光绪 27)年 4 月 30 日)

这些广告中所包含的「卡车」,既不是货运汽车,也不是其他种类的汽车 。中国首次进口汽车是在 1901 年,据说一位名叫 Leinz 的匈牙利人进口了两台汽车,并在上海的租界使用(中国公路交通史编审委员会(1990)) 。在 1900 年前后,中国的状况还不足以进行汽车的广告和销售 。

广告中的“卡车”应指从外国进口的马车 。而其“卡”字,应是音译自表示马车的cart,而非 car。

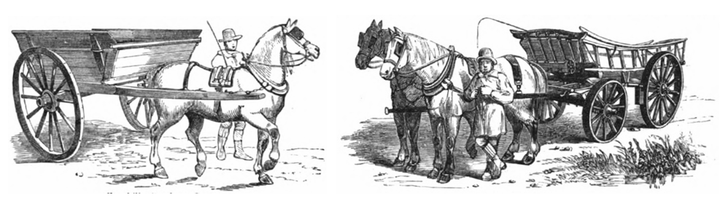

cart 有二轮和四轮之分 。英文中四轮的 cart 多被称为 wag(g)on,但也会使用加上修饰语的 four-wheel(ed) cart (四轮 cart) 这种表达 。图 2、图 3 展示了 19 世纪英国书籍中货运用及客运用 cart 的插图示例 。

“卡车”最初是表示马车的词,其来源是“cart+ 车”而非“car+ 车”这一点,也可由出现在外国商馆类似广告中的、词形相似的关联词的存在得到佐证 。那就是“道卡”一词,以及在其后加上“车”字的“道卡车” 。下面各举一例 。“道卡”比“卡车”早出现好几年 。

礼拜一拍卖启者、本行代客拍卖。准于十二日五点钟、在本行拍卖轿车、道卡、各色马匹、另物等。贵客如欲意者届时早临面拍可也。龙飞洋行启。 (周一拍卖。本洋行代理客户拍卖。定于 12 日 5 时于本洋行,举办箱式马车、“道卡”、各色马匹及其他物品的拍卖。有意者请当日提早莅临竞标。龙飞洋行敬启。)

(外国商馆广告,《申报》1885(光绪 11)年 10 月 19 日)

拍卖车马牛启者、于十八日五点钟、在本行拍卖轿车、四轮车、道卡车、又车马、骑马数十匹、又外国奶牛一头。另物不计。(中略)龙飞洋行启。 (车马牛拍卖。于 18 日 5 时于本洋行,举办箱式马车、四轮车(四轮货运马车?)、“道卡车”、车马、数十匹骑乘用马、一头外国乳牛等的拍卖。(中略)龙飞洋行敬启。) (外国商馆广告,《申报》1889(光绪 15)年 5 月 17 日)

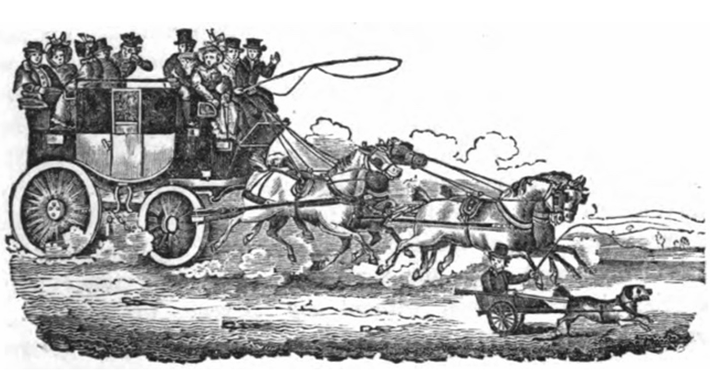

此处的“道卡”,笔者推测是 dog cart 的音译——在上海话中,“道”的发音是[do] 。dog cart 最初是一种轻便的狩猎用 cart,座位下有箱型空间用来放置猎犬,但后来其名称也适用于非狩猎目的的运动型一般乘用 cart (Stratton(1878)、Berkebile (1978)) 。dog cart 的插图示例见图 4、图 5 。前者是原型的 dog cart 。后者是题为《Across England in a Dog-Cart》的游记正文开篇处所附的作者及其妻子的旅途情景图 。两者图中,坐在马车后部背对前方的人都是仆人 。

如果“道卡车”是“dog cart 车”,那么从与它的关系来看,“卡车”的来源也自然应认为是“cart 车”,而非“car 车”。

另外,作为“道卡”的用例,上文虽然引用了行文简洁易懂的 1885 年广告,但“道卡”一词也出现在 1882 年 2 月至 3 月间《申报》上反复刊登的“飞轮马车公司”的广告中。

出于后文对汽车“卡车”的讨论需要,在此先提及第一期中汽车的名称。当时在中国,汽车尚未普及,但在《申报》上,有两类涉及西方的报道中出现了表示汽车的“汽车”这一名称。其一是关于在欧洲举行的汽车比赛的报道。

华历四月二十九日英京伦敦来电云、近有法人与英人及他国人合拟赌赛。汽车由法京巴黎斯至日斯巴尼亚京城马得利脱。 (4 月 29 日伦敦电,据称,近日有法国人与英国人及他国人共同策划了一场赌注比赛。汽车从法国首都巴黎出发,前往西班牙首都马德里。) (摘自「赛车肇事」,《申报》1903 年(光绪 29 年)5 月 27 日)

其二是汽车开始进口后发生的交通事故报道——上述汽车比赛的报道后续部分也包含了事故信息。这些报道的内容恐怕全都是中国人被西方人驾驶的汽车撞致死伤。兹引用一例如下:

昨日下午时、有汽车一辆行经南京路撞倒小工模样之华人一名、年约三旬左右。 (昨日下午,有一辆汽车行经南京路时,撞倒一名工人模样的中国人,年龄约三十岁上下。) (摘自「汽车伤人」,《申报》1906 年(光绪 32 年)5 月 23 日)

3.2 第二期 铁路的“卡车” (约 1908~1922 年)

进入第二期,“卡车”一词开始在铁路的语境中使用。早期的用例如下。文首的“火车”相当于我们今天所说的火车、列车。

数日来火车尽出。客多车少、齐用卡车、即连货卡、露天卡放齐、亦不足用。(中略)车头六具、头等、二等八架、客卡、货卡、连露天卡共成五十四乘、用齐尚不敷近日之用也。 (数日来火车已全部出动。乘客多而车厢少,即使动用所有“卡车”,也就是连同货车厢、敞篷货车厢也全部派出,仍不够用。(中略)机车 6 台,一等、二等车厢 8 节,客车厢、货车厢、连同敞篷货车厢共计 54 节,全部使用仍无法满足近日的需求。) (摘自「宁海通信」,《警东新报》,1908 年(光绪 34 年)10 月 17 号)

在列车的构成要素中,牵引车辆被称为“车头”(机车),而被牵引的车辆则被称为“客卡”(客车厢)、“货卡”(货车厢)、“露天卡”(敞篷货车厢)。而“卡车”一词,似乎被用作被牵引车辆的总称。

“客卡”、“货卡”、“露天卡”大概是基于 passenger car、freight car、open freight car 等英语表达,其“卡”字推测是 car 的音译。如此一来,“卡车”的“卡”字,也可认为是作为 passenger car、freight car 等名称一部分的 car 的音译。

以下用例虽已进入第三期,但此处的“卡车”专指铁路的客车厢。

十三日英京电。匈牙利国布达佩斯埠客车、昨十二晚开往某埠、驶离布达佩斯十英里许、忽然遇炸。卡车九辆、堕下一百尺深山中、毙二十五人。 (13 日伦敦电。匈牙利布达佩斯的一列旅客列车,昨夜 12 时开往某市,驶离布达佩斯十多英里处突然遭遇爆炸。“卡车”九节坠入一百英尺深的山中,25 人死亡。) (摘自「匈国火车中途被炸」,《东华报》,1931 年 9 月 19 日)

第一期和第二期的“卡车”在语源上的关系并不明确。两者在由动力源牵引货车或客车的意象上是共通的,但在“卡”字分别可能音译自 cart 和 car 这一点上有所不同。表面上是同一个词,两者之间可能存在继承的要素,但将它们视为相互独立的两个词或许较为稳妥。顺带一提,“宁海通信”的报道在后续部分写道:

前日买卡时、执事者怨买弁过多。今日尚嫌其少。现买得数卡在港未到。 (以前买“卡”的时候,办事的人抱怨买办太多。如今还嫌其少。眼下购得的几节“卡”还在港口尚未运到。) (同上)

在汽车的语境中,就调查所及,未见“卡”字单独用来表示车辆的例子,如此说来,这便是铁路领域的独特用法。

此外,在铁路语境中,也使用了“车卡”一词,如下例所示。其使用频率甚至比“卡车”更高。可以推测“车卡”与“卡车”同义,但无法确定。

廿七号电。英人布灵甯(本洲人)在英京加令咸地方筑一单轨铁路。业已竣工试验一次。共二十二英里、车卡载有六十人、行车时甚安定。再俟十八个月、即竣造载客之车卡云。 (27 日电。英国出身的澳洲人 Brennan 在伦敦的 Cunningham 修建了一条单轨铁路。工程已经完工并进行了一次试运行。全长 35 公里,“车卡”上载有 60 人,行驶时非常平稳。据说再过 18 个月,载客用的“车卡”即可制造完成。) (摘自「英国有单轨铁路出现」,《警东新报》1910 年 2 月 26 日)

这个“车卡”是名词“车”加上音译字“卡”构成的形式。与“啤酒”、“卡片”、“卡车”这类“音译 + 名词”型的外来语相比,其语素顺序是相反的。

在第二期,汽车除了被称为“汽车”,也开始频繁地使用基于英语 motorcar 的各种名称。即,其音译“摩托卡”、在其后加上“车”字的“摩托卡车”、以及可以理解为从中省略了“卡”字或将 motorcar 的 car 部分意译而成的“摩托车”等名称。motor 的音译除了“摩托”,还有将其中的“摩”替换为“磨”、“麻”、“马”、“毛”等,“托”替换为“托”、“驼”、“达”、“打”等而产生的多种发音和写法,但后文将以“摩托”作为代表。“摩托卡”和“摩托卡车”中的“卡”字,无疑是 car 的音译。

“摩托卡”、“摩托卡车”、“摩托车”的用例如下,各举一例。

现在吾们一同坐了摩托卡去好么。 (摘自周瘦鹃译「忏情小说觉悟」,《礼拜六》第 22 期,1914 年(民国 3 年))

电灯公司小工周生宝前日下午乘该公司之运料马达卡车、经过杨树浦忽从车上失速坠下、被车轮碾伤头部左臂。 (摘自「运料车碾毙小工」,《申报》1914 年(民国 3 年)10 月 22 日)

摩托车不用马、不用汽、不用电线、不用轨道。日本谓之自动车、上海则谓之汽车。实则摩托利用油之冷热涨缩、与汽机不同。 (摘自吴朏庵「欧洲通信」,《东方杂志》第 5 年第 7 期,1908 年(光绪 34 年))

据《申报》可查证的范围,这三个词开始使用的时期都在 1910 年之后,时间上没有特别的差异。

此外,也使用了“摩托客车”、“摩托货车”、“载摩托运货车”等形式的表达。

3.3 第三期 汽车的“卡车” (约 1923 年起)

进入第三期,“卡车”作为汽车的名称,开始与第一期以来的“汽车”和第二期以来的“摩托卡”、“摩托卡车”、“摩托车”等词并用。

虽说是表示汽车,但与“汽车”或“摩托卡”等表示汽车总称的词不同,第三期的“卡车”给人的印象是,其所指的车型从一开始就几乎限定在较大型的车辆。并且,与现代专指货运汽车及其同类的“卡车”不同,它也曾被用于表示客运汽车,尽管频率相对较低。例如,有如下用例。

刻以营业发展、原有之福特车、及乘坐四人之专车、不敷开驶。特往沪上新购轿式卡车一辆、于日前运扬、以供乘客之需。 (摘自「江北汽车消息一束」,《申报》1923 年(民国 12 年)12 月 29 日)

下面的报道也显示,当时许多人将“卡车”理解为包含客运汽车。文中的主题沪太公路,是沪太长途汽车公司于 1921 年修建的,从沪上(即上海)至江苏省太仓县的长途汽车道路。译文仅呈现使用“卡车”的后半部分。

连绵阴雨过后,河水膨胀,虽然该公司预先在路面上加铺了煤层,但因雨水过多,路面还是出现了凹痕。为预防路面损坏,于前日(十二日)宣告暂时停驶。如今天气放晴,路面泥土坚实后,即可照常行驶。此前,该公司为保护路面,曾宣布阻止外来卡车驶入其路线,此事导致引起一般人的误解,将卡车当作载客的车辆,因此驶入该公司路线的客车日见减少。特此,该公司重新声明,此项卡车是专指运货的重型车辆,对于客车则并不阻止云。 (摘自「沪太公司近况」,《申报》1923 年(民国 12 年)7 月 14 日)

因连日下雨导致路面受损,为保护路面而宣布禁止“卡车”通行,尽管禁止的对象仅为货运汽车,人们却认为客运汽车也包含在内。“引起一般人的误解”这一说明,暗示了“卡车”的词义向“货运汽车”限定的现象,可能是从汽车或货运相关的专业行业内部开始的。

在下面的报纸广告中,汽车销售商将“汽车”与“卡车”区别使用,并在括号里注解说明其为货运汽车。

陈宝书、陈旭初敬启者,鄙人等兹受亨茂洋行聘任为该行华总经理之职,专办欧美名厂各种最高等之汽车、卡车(即运货车)、长途汽车。如 Buick, la Salle, Cadillac, Oldsmobile, G. M. C. Trucks, 等车久已驰名中外。(后略) (陈宝书、陈旭初公示:我二人现受亨茂洋行聘任为该公司华总经理之职,专营欧美各大名厂的各款最高级轿车、“卡车”(即货运汽车)、长途客车。如 Bu-ick, la Salle, Cadillac, Oldsmobile, G. M. C. Trucks(均为美国汽车品牌)等车款,早已闻名中外。) (摘自代理商行广告,《申报》1928 年(民国 17 年)12 月 8 日)

在这里,普通汽车、货运汽车、客运汽车被分别用“汽车”、“卡车”、“长途汽车”来指代,已接近现代的用法。

从如下例子可知,“卡车”至少到 20 世纪中叶也曾被用于指代客运汽车。

昨日下午约一时许,光华运输公司载客卡车一二六三七号,驰经陆家浜路大兴街口,忽有乘客由车上跳下。时卡车正向前疾驶,该乘客跳下后,倒地昏厥,头部出血不止。 (昨日下午 1 时许,光华运输公司的载客“卡车”12637 号,行经陆家浜路时,在大兴街口突然有乘客从车上跳下。当时“卡车”正在高速行驶,该乘客跳下后倒地昏厥,头部流血不止。) (摘自「乘客跳车跌毙」,《申报》1946 年 10 月 11 日)

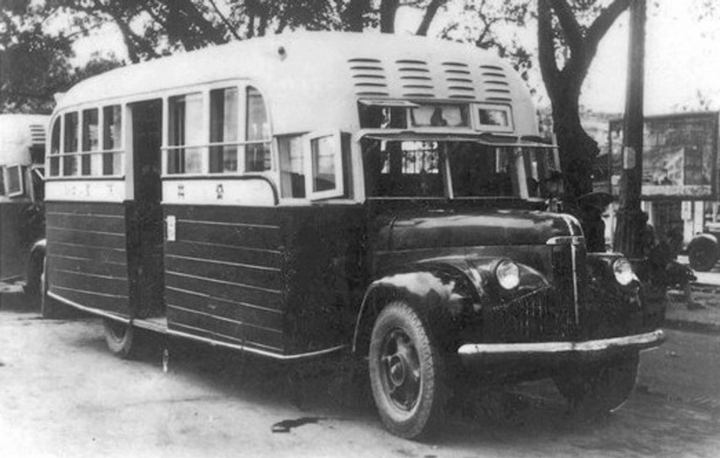

之后“卡车”的词义收窄,不再用于指代客运汽车,“轿式卡车”、“载客卡车”等表达也随之不再使用,其原因不详。 可能的相关因素包括:表示客运汽车、巴士的“长途汽车”、“公共汽车”等词语得到普及;或者,旧时客运汽车的引擎部分和客车车厢部分在外观上是独立的(如图 6 所示),后来其形状变为一体化的长方体,这与第一期以来“卡车”所带有的“牵引动力部分”与“被牵引部分”相结合的意象不再吻合。 但这些都仅止于基于结果的推测。

无论如何,可以认为“卡车”用法变化的背后,存在着“卡”字只不过是音译字这一情况。 也就是说,与“运货”、“载客”等能明确表意的表达方式不同,“卡”字的意义是不透明的,因此解释的自由度较高,其用法也相对容易发生变化。 查阅《中华人民共和国公共安全行业标准 GA 802-2014 机动车类型 术语和定义》(2014 年)也可以发现,汽车的类型是通过“汽车”、“载客汽车”、“载货汽车”、“挂车”(拖车)等词语来描述的,“卡车”一词完全没有被使用。

此事或许也与“卡车”意义的不透明性有关。 或许可以说,表示汽车的“卡车”从初期至今,一直是一个指代范围不明确的通用口语词。

但即便如此,第三期的“卡车”一词究竟是如何产生的呢? 它是继承了第一期或第二期的“卡车”,还是与它们无关、独立产生的呢? 这个难题的探讨将作为下一节的课题,本节最后,我们来思考两个解释并非不言自明的“卡车”用例。

其一,是第三期初期的 1923 年的下面这个例子。

今日人日也。 风和日丽,士女游兴正浓。 宣武一门,车马往来,拥挤至不堪言状。 卡车之事,时时而有。 一二小警吏,蹀躞招呼,汗流气喘,其状可笑,亦至可怜。

(摘自「爆竹声中之都门景象」,《申报》1923 年(民国 12 年)2 月 25 日)

这是对春节时北京热闹景象报道的一部分,描绘了车马拥挤的情景。 文中说在拥挤中时常发生“卡车之事”。 如果这里的“卡车”指的是汽车,那么从上下文来看,没有理由将其限定解释为货运汽车或客运汽车,因此它将表示包含小型乘用汽车在内的所有汽车。 但是,在其他地方找不到以这种意义使用的“卡车”的例子。 笔者难以判断,但倾向于这样一种解释:“卡车之事,时时而有”中的“事”表示“事态、事件”,而“卡车”并非我们正在考察的汽车名称,而是“卡”字作动词(读 qiǎ),意为“物体被夹住无法动弹”,整个词组表示因拥堵导致马车通行受阻的状态。

第二个例子年代较晚,出现在许晚成《东北真面目》(1948 年)中,是指代苏联士兵乘坐车辆的“大卡车”和“脚踏卡车”的名称。 “大卡车”应是指大型货运汽车,但“脚踏卡车”又是什么呢? 如果将其理解为普通的两轮摩托车之类的东西——两轮摩托车最初被称为“脚踏摩托车”、“脚踏摩托卡”等——那么这将是“卡车”一词被例外地用于指代既非货运汽车也非客运汽车的事物。 但是,笔者推测“脚踏卡车”可能是一种拥有类似普通两轮摩托车操纵部分的小型三轮货运汽车。 无论如何,“脚踏卡车”一词仅在上述书籍中确认到使用,是一个罕见的案例。

4. 第三期“卡车”的成立根据

现在被广泛使用的第三期“卡车”一词是如何成立的呢? 其真相很遗憾尚不明确。

一种可能的解释是,第三期的“卡车”是继承了第一期或第二期的“卡车”的词语。 如前所述,马车语境中的“卡车”,即马匹牵引的 cart,既有货运用的,也有客运用的。 此外,铁路的“卡车”是由机车牵引的货车或客车。 无论哪种,都与汽车的“卡车”所具有的“由引擎动力牵引货物或旅客来运输”的意象相重合。 因此,仅从意义上说,将汽车的“卡车”视为马车“卡车”的继承,或是铁路“卡车”的继承,都是自然的。 不过,考虑到时间上的邻近性,将其视为铁路“卡车”的继承可能更为自然。 铁路和汽车领域还有一个共通之处,即都存在以“卡”为构词成分的词语,如“货卡”——在铁路中指货车,在汽车中指货运汽车。

第二种可能性是,第三期的“卡车”是“摩托卡车”,即“motorcar 车”省略了“摩托”而缩短的结果。 然而,这个表面上容易理解的想法,有一个重要的不足之处,即它无法解释“卡车”一词为何专门用于表示特定种类的汽车这一事实。 也就是说,从第二期开始,作为汽车名称的“汽车”以及“摩托卡”、“摩托卡车”、“摩托车”等词是并存使用的,但完全不明白为何晚于它们出现的“卡车”一词会成为只表示特定种类汽车的词语。

此外,还有第三种可能性,即第三期的“卡车”与之前的“卡车”或“摩托卡车”都无关,而是新构成的词语,由表示牵引动力部分的“卡”(源于 motorcar 意义上的 car)与表示作为被牵引部分的无动力货车或客车的“车”组合而成。 但是,在第三期开始之前,汽车语境中找不到其他将“卡”作为独立词语或复合词前置成分的例子,因此为何能产生这样的造词方式就成了一个问题。

基于笔者通过调查所获得的有限信息,无法对当前问题做出确切的判断,只能将其作为一个悬而未决的课题。

5. 余论——重言式的“音译 + 名词”

在第 2 节中,笔者论述了如果只说“卡车”是“car 车”,就会变成“车车”这样的重言(同义反复)的问题。

与此相关,大阪大学文学部的研究生赵文畑同学(日语语言学专业)向我指出,现实中确实存在与“车车”类似的“加农炮”和“苏伯汤”这两个词。 它们分别是表示大炮和汤的复合词——中文的“汤”表示汤羹。

“加农炮”一词似乎是在日本通过翻译荷兰语创造的。 在小关高彦翻译的《山炮略说》(1855 年)中,有“以加农六门、忽微炮二门为一队”的句子。 在杉田成卿翻译的《炮术训蒙》(1858 年)中,则说明大炮的种类有“加农”、“臼炮”、“忽微炮”。 “カノン”(加农)和“ホウキツツル”(忽微炮)分别是荷兰语 kanon 和 houwitser 的音译。 这两本书中的“加农”都没有加上“炮”字,但在《海外新闻别集》(1862 年)刊登的一篇名为“威廉斯堡之战争”的翻译文章中,使用了“放加农炮”的表达。 《山炮略说》和《炮术训蒙》都将“加农”作为满足特定条件的某一类大炮的名称使用,而非泛指所有大炮,因此“加农炮”并非重言表达。

“苏伯汤”——其中“伯”字也写作“波”、“薄”、“布”——似乎是中国东北、西北地区使用的词语。 许、宫田主编的词典(1991)解释为:“由马铃薯、洋白菜、西红柿等制成的一种俄式菜汤。 借自俄语。” 李主编的词典(2002)则对“苏伯”解释为:“借自俄语 cyn[sup]汤”。 “苏伯”一词,即便其原词词义仅为汤,但在该词中,想必从一开始就是意在表示特定种类的汤——即“俄语中被称为 cyn[sup]的汤”,因此可以说“苏伯汤”也并非单纯的重言。

因此,“加农炮”和“苏伯汤”都和“啤酒”、“卡片”一样,是复合词的后置成分所表示的事物,由其前置成分加以限定的词语。

6. 结语

以上,笔者就多年来关于“卡车”一词的疑问,基于用例调查进行了考察。

“卡车”曾在马车、铁路、汽车三个语境中使用。 马车的“卡车”,其“卡”源于 cart;铁路的“卡车”,其“卡”源于 freight car 或 passenger car 中的 car,两者都表示由动力源牵引的货车或客车。 汽车的“卡车”最初作为拥有动力的货运汽车和客运汽车的名称开始使用,最终固定为专门表示货运汽车的名称。

然而,本次研究未能最终确定表示汽车的“卡车”一词的由来。 它似乎是继承自第二期的“卡车”,但又没有足以断言的证据。 由于能够确认的“卡车”及相关词语的用例有限,对事实的精确阐明也存在局限。 期待未来能发现更多证据,以加深对“卡车”语史的理解。

脚注

1 例外地,宋主编(2014)将「卡车」解释为英语 truck 的音译兼意译 。但是,truck 和「卡」在语音上的差异实在太大,应称之为明显的错误 。

2 两处出现的「厨」字,正确的写法应为「橱」 。另外,原文中「外国台拷衣厨」一句的结构乍看不甚清晰,但笔者将「拷」字视为英语 couch(长椅、沙发)的音译,将其解读为“外国台、拷、衣厨” 。这是因为在其他广告中见到的「大拷单拷」一句,其结构为“大拷、单拷”,表示“多人用的大沙发、单人用的小沙发”,并且在「真云石红木拷床」中出现的「拷床」一词,可推断其意为“沙发床”或“沙发与床” 。

3「皮伙」大概是「皮货」的误写 。

4 原文的「小囡车」——根据词典,「小囡」是表示儿童的方言——应指乘坐婴幼儿的婴儿车,或是指儿童乘坐的某种车 。因为在其他广告中有将「小囡车」和「小囡脚踏车」(儿童自行车)并列记载的情况,所以可以认为它不是儿童自行车 。

5 插图均出自《Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations 1851: Official Descriptive and Illustrated Catalogue》(1851 年) 。

6 插图出自 Martin Doyle 的《A Cyclopædia of Practical Husbandry and Rural Affairs in General》(1839 年) 。

7 原文中的「轿车」的「轿」字,指载人的轿子 。

8“dog cart”这个名称也曾用于表示由犬只牵引的小车 。图 3 中旅客马车前方所描绘的,想必就是一例 。

9 插图出自 Samuel Sidney 的《The Book of the Horse, New Edition》(1893 年) 。

10 插图出自 James John Hissey 的《Across England in a Dog-Cart, From London to St. Davids and Back》(1891 年) 。

11 在那些广告中,「道卡」是以「恒生蜜道卡」的形式出现的 。「恒生蜜」大概是英语 handsome 的音译 。此后在其他商家的广告中,又以「亨生美」的形式出现,除了修饰「道卡」之外,也用于形容「车」、「马车」、「轿车」(箱式马车)、「东洋车」(人力车)等 。

12《警东新报》是在澳大利亚出版的中文报纸——英文名为 The Chinese Times 。由于《申报》中铁路「卡车」的早期用例较少,故使用这份外埠报纸的用例 。虽是外埠报纸,但因标题为「宁海通信」,故可认为文章写于中国内地 。

13 但是,由于偶尔也能见到 freight cart、open freight cart 这样的表述,因此并不能断言此处所关注的「卡」字的原词必定是 car 而不可能是 cart 。

14 原文中为「客车」,但从文章标题及上下文来看,应指载客的列车 。

15《东华报》是在澳大利亚出版的中文报纸——英文名为 Tung Wah Times 。

16 福特汽车公司的车曾被写作「福特卡车」等,但这并非「福特 + 卡车」的结构,而是「福特卡 + 车」 。也就是说,是在 Ford Car 的音译「福特卡」之后,加上了「车」字 。表示帕卡德(Packard)公司汽车的「泊卡车」也是「泊卡 + 车」的结构,「泊卡」是 Packard 的音译 。

17 这里的「自働车」并非笔误 。在 18 世纪末至 19 世纪上半叶的日语中,「自働车」与「自动车」曾被广泛地共同使用 。

18 在第一期以来的各种名称中,「汽车」最终作为表示汽车的名称固定下来,但「摩托卡」、「摩托卡车」、「摩托车」等词在 20 世纪中叶以后,不再用作四轮汽车的名称,而「摩托车」则固定为表示两轮汽车(摩托车)一类的名称 。这一变化的具体过程尚无法确认,但笔者推测,它或许是以原有的「脚踏摩托车」、「摩托脚踏车」等名称为基础的——「脚踏车」是自行车的旧称,当时两轮摩托车的名称还有「脚踏摩托卡」、「脚踏汽车」、「机器脚踏车」等——当表示四轮车时,「汽车」一词已普遍化,「摩托车」一类的词不再被使用,因此才得以省略「脚踏」二字,并由此成立 。

19 关于「卡车」一词意义变窄的原因,以往未有实质性的讨论,但在钱乃荣(2013)中有断言式的推测 。他认为意义变窄是由于和「汽车」一词的关系所致 。他写道:“上海人有了汽车的名词后,慢慢将‘卡车’这个名词转义为称装载货物的大汽车了。” 这个推测完全没有解释为何「汽车」的出现会导致「卡车」只表示货运汽车,更何况,它首先就不符合表示汽车的词语在历史上出现的客观事实 。也就是说,钱乃荣的说法仿佛是「卡车」一直表示汽车全类,后来「汽车」一词才普及,从而导致「卡车」意义变窄。但如正文所述,事实上,汽车的名称始于「汽车」,而「摩托卡」等词的出现又早于(表示汽车的)「卡车」 。并且,「卡车」从初期就不是指汽车全类,而是指货运汽车和客运汽车,之后其意义才进一步变窄,仅指货运汽车 。

20 照片出自《羊城晚报》2021 年 6 月 7 日刊载的文章《近百年历史,公共汽车在广州记忆中穿行》 。

21 不过,货运马车和铁路货车自身没有动力,而货运汽车有动力,这一点是有区别的 。

22 二十世纪中叶以后,像「三轮卡」、「吉普卡」(Jeep)这样以「卡」作为后置成分的复合词开始大量出现 。

23 houwitser,「忽微炮」有时也被意译为「榴弹炮」 。