鱼:咋地,都是透明介质,你们人类能看见空气啊?

人类:对啊,你看,噗~

鱼:有种你也还原下鱼眼里的世界!!!!

那咱就需要花点时间研究了。

首先,虽然水是透明的,

但是光到了水里和空气完全不一样。

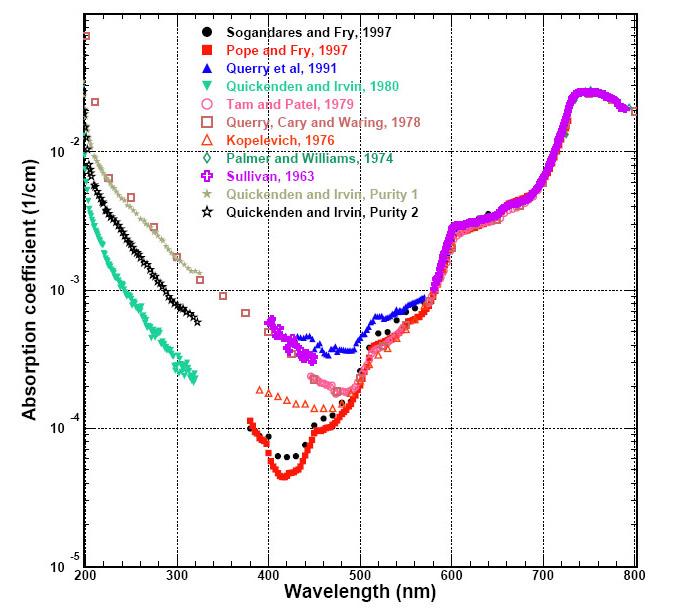

水分子中的化学键振动会吸收特定波长的光,尤其在红外和红光波段(600-700 nm)。

这就导致红光(波长约 650 nm)的吸光系数高达 0.01/cm,按照比尔 - 朗伯定律,

衰减公式:I/I₀ = e⁻ᵏˣ,k=0.01/cm 时,3m 深度剩余 10%

10 米左右就基本没了。

而短波的蓝光紫光则是可以轻松穿透水。

这就是为啥明明水是透明的,

但是蓄水池的水到了一定深度却是蓝色或者绿色的原因。

所以潜水的朋友就会发现,

在海底只有隔着近的灯光打上去才是红色,稍微远点就会变成黑灰色。

就是因为水会吸收掉大部分红色。

由此,拍摄鱼眼里的世界,应该先加个红光滤镜,消除掉大部分红色。

那鱼眼和人眼又有啥不同呢?

咱得看下鱼眼的结构。

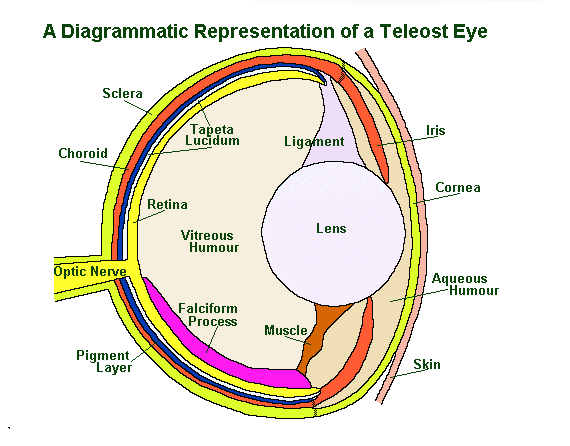

外面有一层巩膜(Sclera)外壳。

角膜(Cornea),晶状体(Lens),视网膜(Retina)这几个大件也是一应俱全。

甚至部分鱼还有专门的反光结构明毯(Tapetum Lucidum )用来显著增强低光视力。

视网膜里的视觉细胞,也是由感知光线的视杆细胞和感知颜色视锥细胞两种组成。

这和陆地脊椎动物都差不多啊。

当然了,也有例外,比如鲨鱼就是典型的色盲。

而深海鱼的视锥细胞相对少很多,毕竟海底太暗,实在见不着几个色。

那鱼眼和人眼又有哪些不同呢?

首先是不同环境下感光色素有点不一样。

淡水鱼眼中更多的是视紫红质(rhodopsin)[1]主要在弱光视觉中起作用 。

而海水水更深,所以海鱼则主要以视紫蓝质(porphyropsin)为主,对蓝紫光更为敏感。

而生活在 500 米以下的鱼类,由于光线非常非常稀少,则以视青质(chrysopsin)为主,对 468 和 522 nm 波长的光线最为敏感。[2]

除了感光色素的特化,部分鱼类比如虹鳟鱼和金鱼,还可以看到紫外线[3]。

总之,多数鱼眼里看到的世界色彩还是挺精彩的。

盲鳗除外。

除了感光色素,鱼眼的结构也和人类大不相同,

不知道喜欢潜水的朋友有没有发现,在海水里看东西往往比较容易疲惫。

这是由于水的折射率约 1.333,与角膜(约 1.376)接近,远高于空气(1.0)。

这就导致光线光线从水进入眼球时,折射角度变化使眼睛晶状体聚焦困难,

所以鱼类的角膜凸出且较平,

同时,晶状体采用的是折射率高达 1.65 的球形结构,以适应水中光线折射。

再加上多数鱼两只眼睛长在侧面,

这就使得鱼的单眼视觉范围高达 165°,一些鱼类甚至几乎可以 360 度环视周围环境,无需转头即可看到前方、后方和上方的物体。

鱼:主要是我也没长脖子啊。

作为早期脊椎动物的典范,

鱼类的球形晶状体比较原始,通过镰状凸起(脉络膜衍生)支撑。

并不像人类那样可以依靠睫状肌改变晶状体厚度对焦。

所以他们的策略就是像相机一样,依靠牵引肌前后推拉晶状体来进行对焦。

更蛋疼的是由于硬骨鱼虹膜(就是黑眼珠)结构是固定的,

没法通过收缩来控制瞳孔进光,多数鱼也不会闭眼,

这就使得鱼类突然被强光照射就会瞬间失明。

这也是为啥晚上抓鱼用手电一照鱼就一动不动的原因。

鱼:不是,自然界也没手电这东西啊。

当然了,万事无绝对,

板鳃亚纲动物(比如鲨鱼,鳐鱼等)的虹膜还是可以移动的,

只是移动速度非常缓慢,从张开到闭合差不多需要近一个点,

鲨鱼:你就说能不能动吧。

水里和大气不一样,鱼可以轻松浮到水面。

那要是万一有鱼既想看水面,又想看水里,这可咋整啊?

别担心,四眼鱼(Anableps)给出了标准答案,

只需将眼球水平分割,上半部角膜较厚且凸出,以适应空气折射,下半部角膜较平,用来适应水的折射。虽然看着长着四个眼,其实还是一双。

所以,想拍出鱼在水里的视角并不困难。

只需要降低饱和度,提高对比度,

然后过滤掉部分红色,使用更大的广角来扩充视野。

最后一拍

等等,这画风有点眼熟。

这不是法新社抹黑中国的阴间滤镜吗?!!!!

原来是大洋法克鱼,失敬失敬。