确实,细菌分裂多简单。一个变两个,两个变四个。

效率极高。

为什么我们这些复杂生物要费力气进化出两性?

找配偶、求偶、交配,还要承担各种风险。

这不是更麻烦吗?

确实更麻烦,而且代价很大。

假设一个种群有 100 个体,一半雌性,一半雄性。

只有雌性能生育后代,雄性只提供基因。

这意味着,整个种群只有 50 个个体能直接繁殖下一代。

再假设一下

现在有一个突变。这个种群中某只雌性不再需要雄性。

她直接复制自己,克隆出后代。她的所有后代都是雌性,而且都能继续繁殖。

这个无性繁殖的系谱增长速度是有性繁殖的两倍。

科学家把这叫做“两倍代价”。

按理说,无性繁殖应该迅速取代有性繁殖。

但现实恰恰相反。

超过 99.9%的真核生物都采用有性繁殖这种“低效”的方式繁衍。

为什么?

寄生虫

新西兰有一种淡水螺,中名叫新西兰泥蜗,学名叫 Potamopyrgus antipodarum,这种螺很特别。

同一个种群里,既有有性繁殖的个体,也有无性繁殖的个体。

科学家观察了二十多年。

他们发现一个规律。

在寄生虫多的地方,有性繁殖的螺更常见。

在寄生虫少的地方,无性繁殖的螺占据优势。

为什么?

寄生虫有个特点。它们会专门针对常见的基因型进化。

就像锁和钥匙,寄生虫进化出“钥匙”,专门打开某种特定的“锁”——宿主的防御系统。

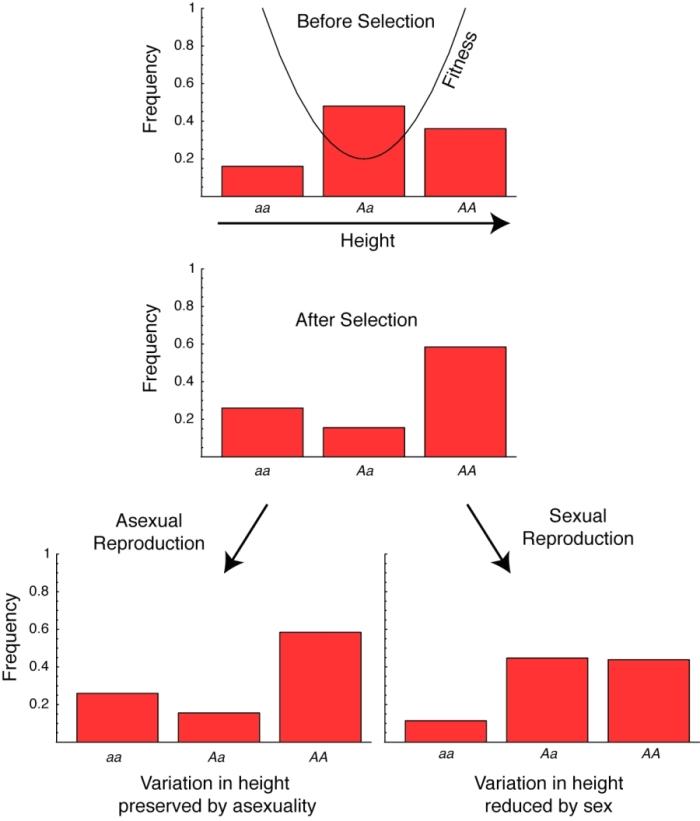

无性繁殖的个体基因完全相同。

当寄生虫进化出针对这种基因型的“钥匙”时,就能把这个群体团灭。

有性繁殖不一样。

每次繁殖,基因都会自由组合。每个后代的基因型都不同。

寄生虫很难找到通用的“钥匙”。

2011 年,科学家用线虫和致病细菌做了控制实验。

结果发现:纯粹自我受精的种群被寄生虫迅速灭绝,而有性繁殖的种群通过基因重组存活下来。

这就是著名的“红皇后假说”。

名字来自《爱丽丝梦游仙境》里的红皇后。

她说:“在这里,你必须不停地奔跑,才能留在原地。”

宿主和寄生虫在永无止境地共同进化。

寄生虫进化出新的攻击方式,宿主必须通过有性繁殖产生新的防御组合,才能不被淘汰。

但这还不是全部。

有性繁殖还解决了另一个很重要的问题:

DNA 损伤。

我们的 DNA 每天都在受损。

紫外线,辐射,细胞代谢产生的活性氧。

这些都会破坏 DNA 双链。

单链受损还好修。有另一条链做模板。

但如果双链都断了呢?

同源重组可以准确修复双链断裂。

细胞用同源染色体作为模板,合成丢失的 DNA 片段,然后整合到断裂处。

这就是为什么我们需要两套染色体。

虽然无性繁殖的生物也有两套染色体。

但问题是,它们的两套基因几乎完全相同。如果某个位置的 DNA 在两条链上都出了问题,就没有完好的模板可用。

有性繁殖不同。

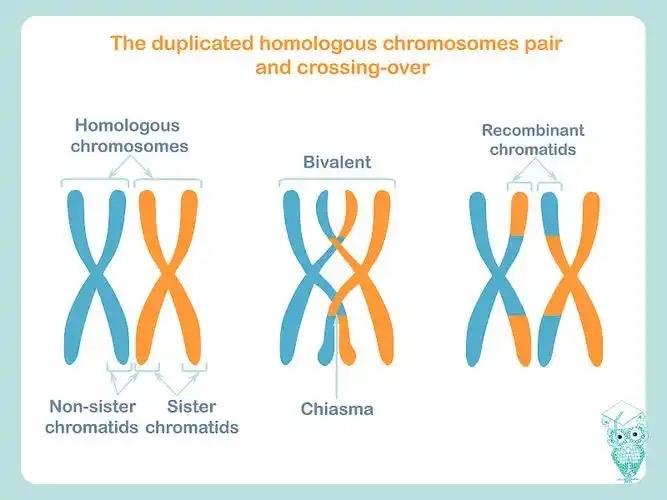

每次减数分裂,同源染色体会配对并交换 DNA 片段。

这个过程叫交叉互换,它创造出新的基因组合。

这个过程,需要精确的 DNA 修复机制。

真核生物的祖先,之所以进行有性繁殖,很有可能最初就是为了修复 DNA 损伤而进化出来的。

DNA 重组产生的遗传变异,可能只是这个修复机制的副产品。

为什么是两个性,不是三个?

那样遗传变异不是更大吗?

计算机模拟显示,三个或更多性别的系统在进化上不稳定。

存在近交风险。

两性系统避免了这个问题。

精子和卵子。

一个小,数量多,移动快。

一个大,营养丰富,数量少。

研究发现,两性系统中,精卵式的繁殖通常能比“通配型”配子更好地避免近交。

而且,找一个配偶已经很难了。。。

还要找两个???