我来提一个一般人不容易觉察的角度:均时差。

秋天,本来就是日落时间逐日提前的季节,而均时差会加快这个速度,从而更容易触发人们的忧伤之情。

我们知道,一天的日照长度,主要由地球上太阳直射点的纬度决定。夏季太阳直射北半球,昼长夜短;冬季太阳直射南半球,昼短夜长。而人类的作息时间往往是「日出后而作、日入后而息」,所以比起日出,人们会对日落时刻有更深刻的感知。

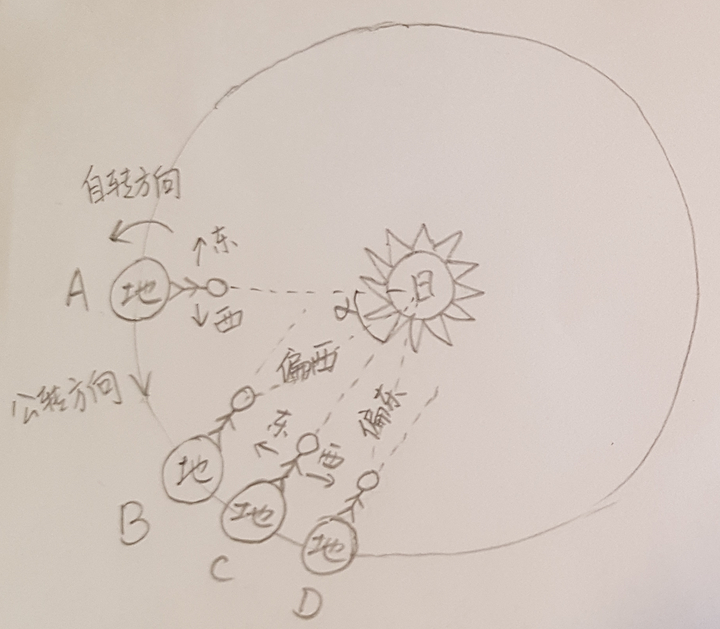

而日落的时刻,并不仅由日照长度决定,还取决于「正午」(也就是太阳位于正南方)的时刻。「正午」并不总是出现在 12 点,而是会在 12 点前后波动,二者之间的差距就称为「均时差」。均时差的成因,与地球公转角速度的波动有关。如下图所示,地球转到 A 点时,小人所在处太阳位于正南方。假设地球公转速度恒定,地球转到 C 点时太阳又位于正南方。如果由于某种原因,公转快了,经过了同样的时间地球到达了 D 点,那么太阳就会比前一天偏东,也就是正午会推迟。反之,如果公转慢了,正午就会提前。

影响地球公转速度的原因,主要有两个:

- 一个是地球公转轨道的离心率。地球的公转轨道是个椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。每年冬季,地球离太阳比较近,公转就快,正午就会渐渐推迟;每年夏季,地球离太阳比较远,公转就慢,正午就会渐渐提前。

- 另一个是地轴的倾角。地轴与地球的公转轨道面并不垂直,而是有一个大约 23.5 度的夹角。这个夹角会造成冬、夏两季公转角速度大,春、秋两季公转角速度小。也就是说,在冬、夏两季,正午会渐渐推迟,春、秋两季,正午会渐渐提前。

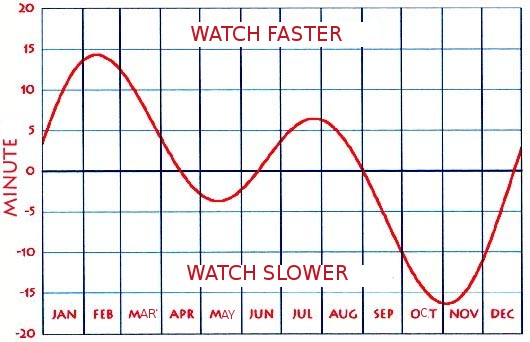

两个因素叠加起来的效果,就是「均时差」:

可见,在 2 月,正午会出现在 12:14 分左右;而在 11 月初,正午会出现在 11:43 分左右。从 2 月到 5 月(春季),以及从 8 月到 10 月(秋季),正午的时间会逐渐提前,连带着日落的时间也会相应提前。春季的日落本来是越来越晚的,均时差导致的提前只是会减慢日落推迟的速度。而秋季的日落本来就越来越早,均时差又会加快日落提前的速度,也就难怪会让人生出一种「抓不住时间」的无力感了。

现在正是秋季,我能够体会到每天天黑得越来越快,快得超过我的预期。这让我有些焦躁:能够出去遛娃的时间越来越短了。今天的某个时刻天还亮着,娃在外面玩得欢,明天这个时刻天恐怕就黑了。

相反,每年 1、2 月的时候,白昼本来就在变长,而均时差也在让日落时间推迟,这反倒成了一年中最让人感觉到希望的时节。

想要更详细地了解均时差的形成原理,可以参阅我的专栏文章: