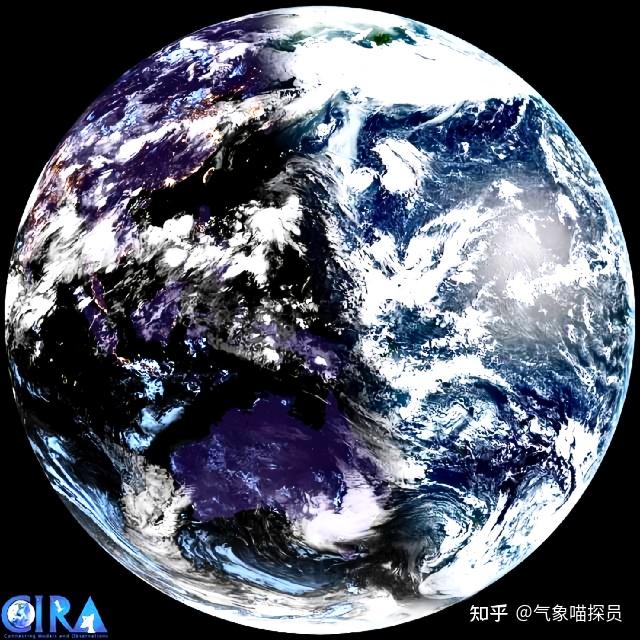

如果你曾从大气流场的视角凝视过北半球的冬春两季,相信你的目光一定会被一条汹涌的急流所吸引。它不是流淌在大地的河流,而是时速一百余公里、日夜不休的环绕着整个星球的狂风。这就是西风带,平日里是温顺的西风,而它也有属于自己的“野性”:每一次震荡都能让全球天气格局翻天覆地;每一次强寒潮、夏季的梅雨过程,甚至是地球上每一个温带风暴都有它的影子。

这是一篇迟到数月的回答,西风带以及其附属的锋、温带气旋是温带地区中最为重要的天气系统。有时甚至能够跨纬度影响北半球绝大部分地区:例如西风带震荡的一次强寒潮,或者是江淮地区准静止锋引起的一次梅雨过程,再或者是华北地区一场温带气旋引起的大风过程。这篇回答我将一次性讲清西风带、锋以及温带气旋,帮助你们深度了解它们仨。

多图长文预警:全文共 1 万字,知乎最全中纬度天气系统科普内容,阅读时注意流量消耗哦~

行星尺度的西风带,为何被称为中纬度天气的主宰与大背景?

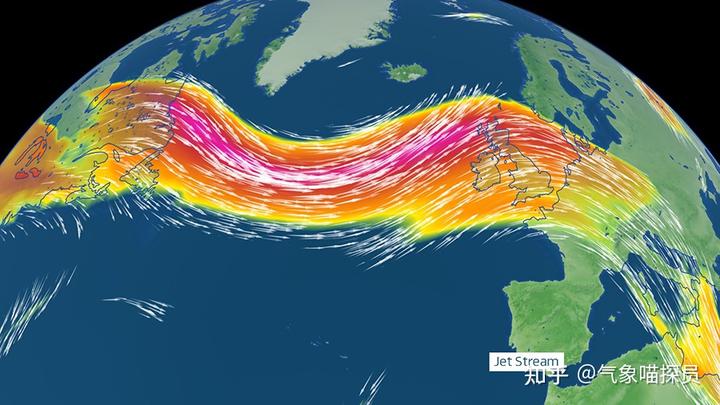

华北地区的朋友们,相信你们很难想象,在你们头顶 1 万米的高空上有一条奔流不息的急流,而这条急流就是被称之为中纬度天气的主宰与大背景——西风带。毫不夸张的说,西风带是温带地区天气的总舞台,任何天气都将受西风带影响,而我们要理解这一切的根源就先要理解西风带在平时是怎么工作的。

(一)热力与动力驱动的必然结果

有一句话我非常喜欢:地球上最宏大的自然现象,往往源于最简单的物理规律。西风带亦是如此,西风带的诞生是地球作为一颗行星的必然结果,而这又涉及到了星球上最为强大的两种基本力量:热力与动力。

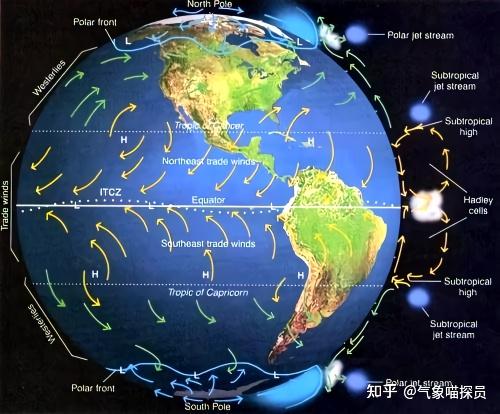

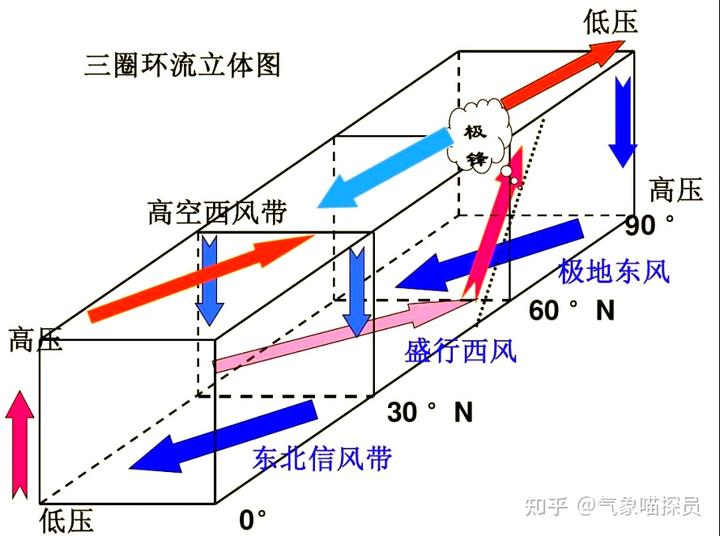

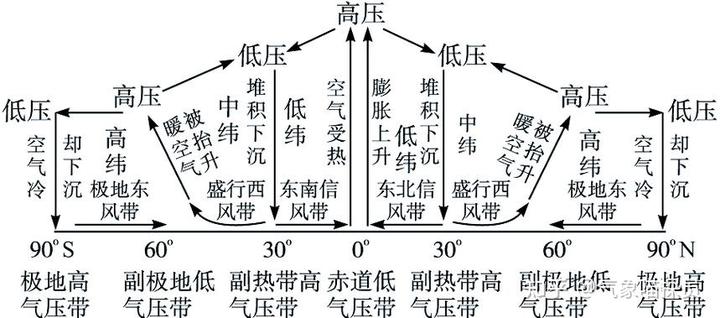

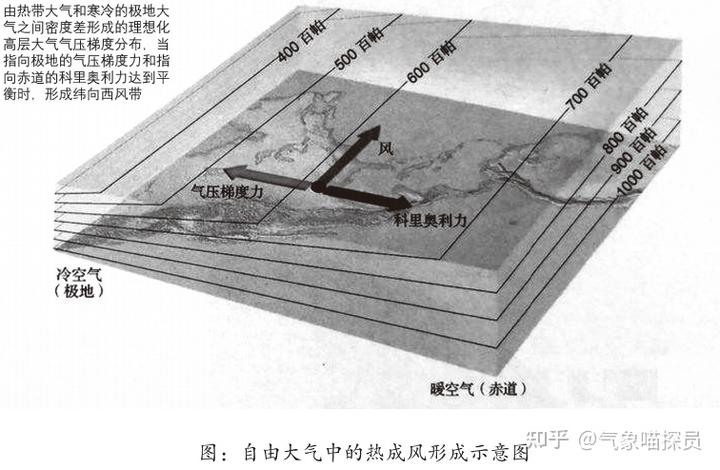

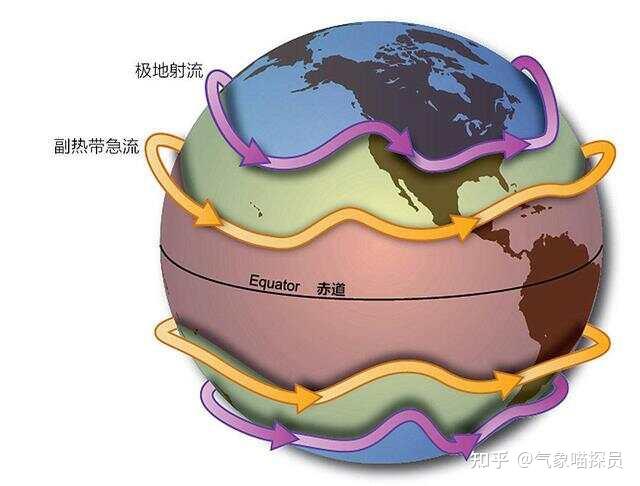

首先,热力因素源于太阳辐射的不均匀分布。赤道地区是整个星球最热的地方,常年接收的最为强烈的太阳直射,空气受热上升;而极地地区则是整个星球最冷的地方,空气冷却下沉。这种巨大的温差驱动着大气产生一种最原始的补偿运动:赤道地区的热空气在高空向极地流动,极地的冷空气在低空向赤道回流,试图抹平这种温度差异,而这就构造了全球大气环流最为原始的框架。[1]

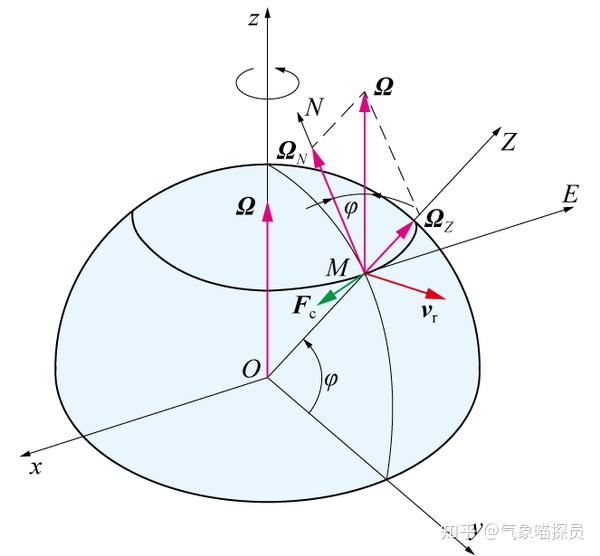

其次是动力因素,这就来源于地球的自转——科里奥利力。正是这一因素,将简单的南北向热力环流,扭转成我们最为常见的东西向主导风带。地球自西向东旋转,其产生的科氏力使得运动的物体在北半球向右偏转,在南半球向左偏转。当那股从赤道高空流向极地的气流持续受到科氏力的作用时,它前进的方向就会不断的偏移。最终当它运行到南北纬 30~60 度附近的中纬度地区时,原本南北向流动已经完全偏移成近乎自西向东的方向。

这两股力量的结合是西风带存在的物理基石。为了方便大家理解,我们假设这就是一个非常大的热机:赤道与极地的温差是锅炉提供的热量,而地球自转则是驱动这台热机旋转的曲轴。这台宏伟的热机,必然在中纬度地区输出一条强劲的西风带。这不是偶然,而是地球物理学定律下的必然产物,是维持全球热量和动力平衡的核心。如果大家能够理解这一点,那么我们就很好的抓住了西风带的本质。[2]

(二)真正的天气引导者与西风带核心

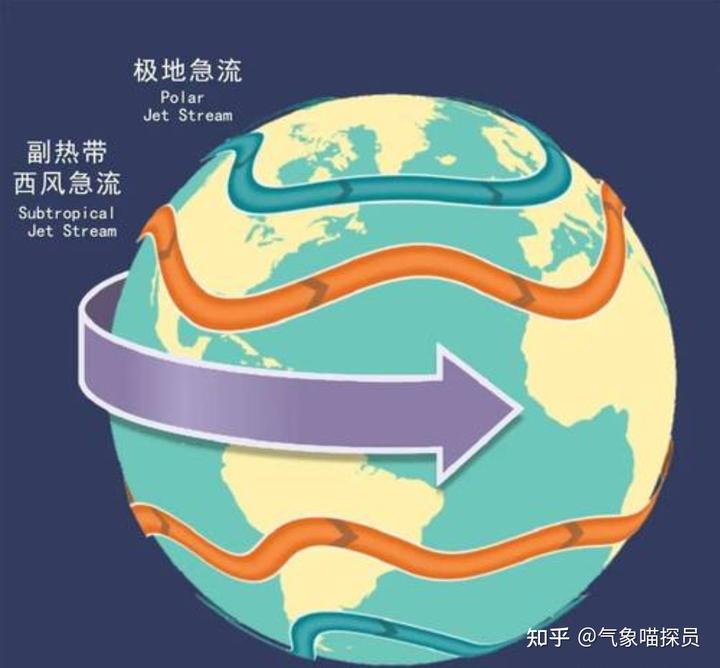

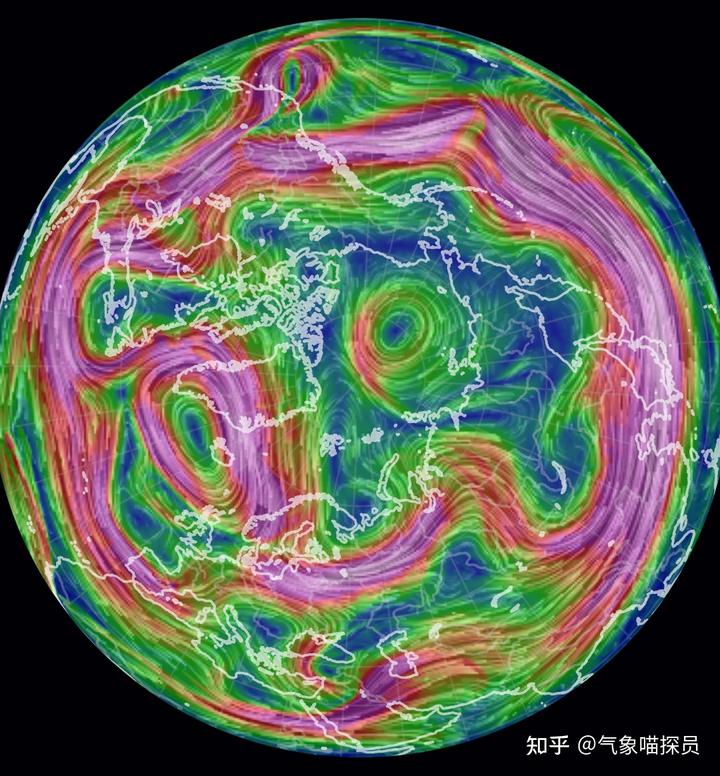

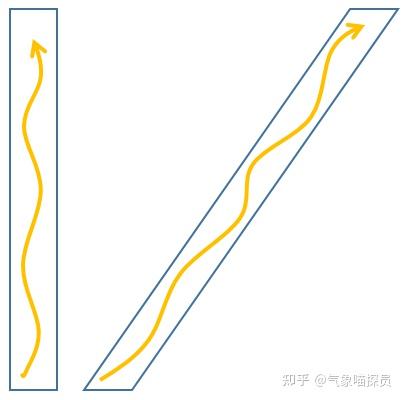

需要向大家说明的是,西风带并非是一条均匀的风带,它的核心蕴含着真正的主宰力量——急流。如果我们将西风带比喻成一条数千公里的大气河流,那么这条急流就是河流中流速最快、能量最为集中的河道核心。

急流位于 8~12 公里的高空,相当于对流层顶附近,这是一股狭窄但非常强劲的气流,风速高达每秒上百米,远超陆地上的任何台风。它的形态蜿蜒曲折,不知道有没有山区的朋友们,这很像你们家乡里的山脉。当然,它的存在并非只是自然奇观,而是所有中纬度天气系统里的最关键人物。

急流的核心功能是充当天气系统的引导气流,地面的高压(反气旋)低压(气旋)系统,其移动路径很大程度上受到高空急流流向的支配。大家想象一下,这就像是一条高速公路里有一条路上速度最快的车流,而地面上的天气系统就像是路面上被带跑的车辆。一个成熟的温带气旋,往往会沿着急流的轴线移动和发展,因此准确预报急流的位置和强度是预测未来天气趋势的关键。(当然某些不怕死的热带气旋,也可能受到急流的引导)。

最后,急流的强度也不是一成不变的,它直接由南北温度梯度来决定,冬季时赤道与极地的温度差达到了年度峰值,急流也会因此达到巅峰状态;到了夏季,温差减小,急流也会随之减弱。这种季节性的脉搏是整个天气系统节奏变化的深层原因。毫不夸张的说,大家能够认识急流,看完我这篇回答,就相当于提前拿到了中纬度天气的剧情节目单。[3]

(三)当西风带野性被压制时,天气怎么样?

当西风带情绪稳定时,也就是西风带呈现出强劲而平直的纬向环流时,它能够让整个中纬度地区的天气都非常平稳。此时,高空的急流几乎笔直的自西向东快速运动,不会有任何大波动。

在这种模式之下,地区的天气系统也表现的循规蹈矩,气旋以及反气旋一个接着一个并然有序的,沿着急流指引的路径快速向东移动。这带来的就是我们最为熟悉的、就跟书里说的那般的温带海洋性气候特征:天气变化节奏快,但单一系统的持续时间短。你可能刚刚经历了一个气旋带来的阴雨天气,但很快它就被后面快速跟上的反气旋带来的晴朗天气所取代。所谓的“一天下雨一天晴”正是西风带平稳流动下的典型天气情况。

这种有序的状态,意味着大气能量在高效率的自西向东移动,没有在某个区域形成长时间的阻塞或堆积,风雨来的快去的也快,虽然多变,但通常不至于酝酿成持续性的灾害天气。西风带用平稳的流动维系了中纬度地区一种动态、相对温和的天气平衡。

当然这没有绝对的平衡,绝对平静的天气并不是大气的常态,一旦西风带打破常规、野性大发,整个北半球的天气系统都将迎来一次大震荡。

野性苏醒的西风带,为何会振幅加大且流动阻塞?

当维系全球天气秩序的西风带决定不再安分时,它的野性便会开始苏醒。这种苏醒不是杂乱无章的,而是主要表现为两种经典的模式:要么是流幅剧烈的南北震荡;要么就是流动线路停滞。这两种模式的切换,正是中纬度地区平静天气与极端天气之间的置换点。

(一)从平直急流到槽脊系统

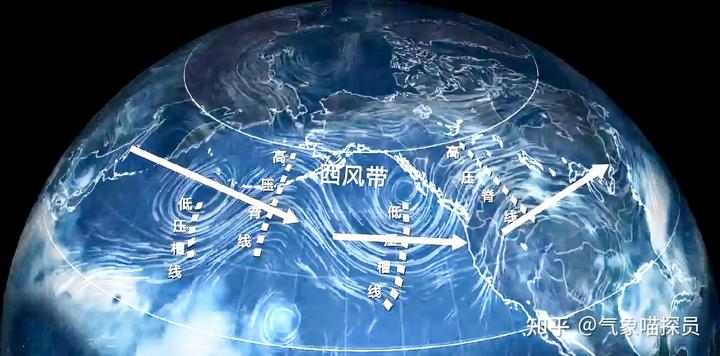

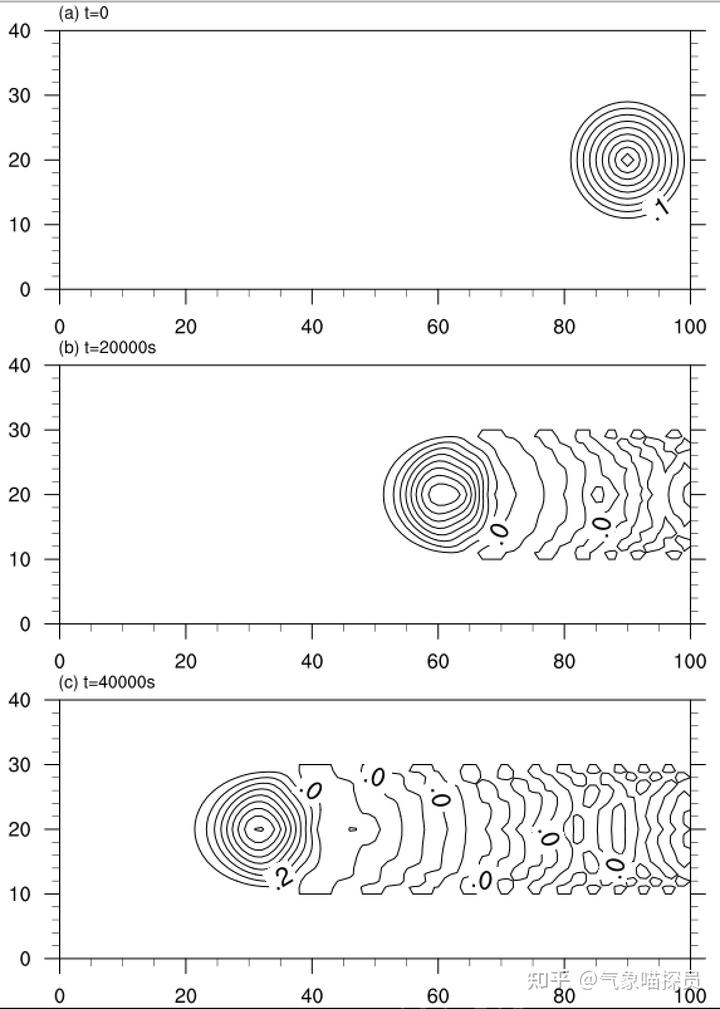

看似平稳的西风带,本质上从未真正的平静下来过,它从来不是笔直的高速公路,更像是一条奔流不息,自然蜿蜒的大气河流。这种与生俱来的、必然的波动,在气象学上被称之为行星波或罗斯贝波。[4]

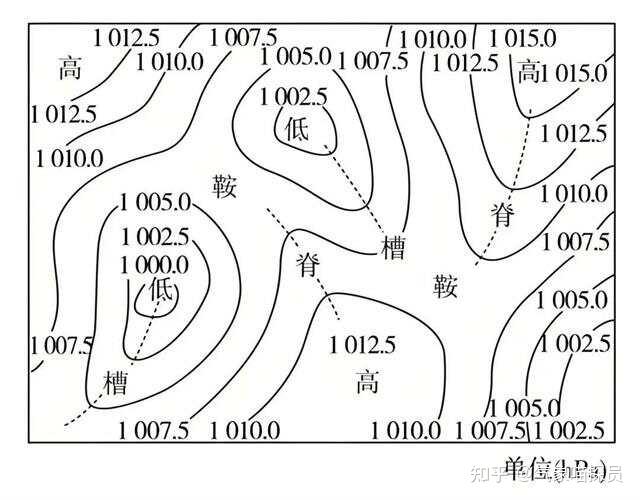

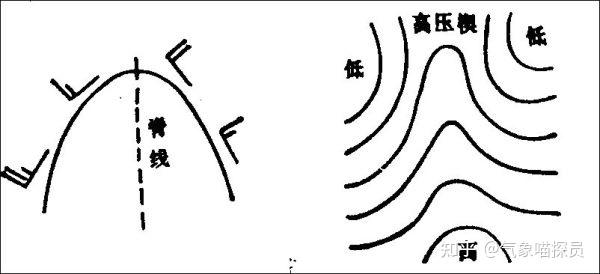

行星波的诞生是地球自转效应随纬度变化的结果,这使得西风带为了维持自身的平衡,必须不断进行南北的摆动。于是,这条蜿蜒的河流上形成了两种最为基本的地貌单元:低压槽和高压脊。

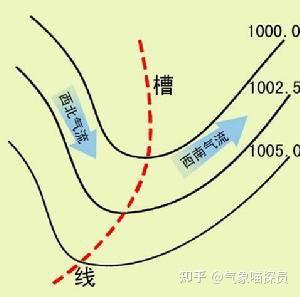

低压槽(简称“槽”),是波谷所在,在槽线附近等压面下凹,空气出现辐合上升运动。这通常对应的天空云量增多,风雨交加的恶劣天气区也是气旋系统发展和加深的温床,槽后则通常是西北气流引导冷空气南下。

高压脊(简称“脊”),是波峰所在,在脊线附近等压面上凹,空气盛行辐散下沉运动。这通常意味着天气晴朗少云、稳定炎热的天气,脊前通常是西南气流负责输送暖湿气流。

在平常时期,这种槽脊的波动幅度相对较小,移动速度也更快,带来的天气变化虽然有规律,但每个系统的影响时间也相对短暂。然而一旦某种力量打破了这个平衡,让波动放大或者停止,西风带的野性才会真正显现。

(二)振幅失控——深槽与强脊形成

西风带的野性释放的第一种典型模式就是波动振幅的急剧增大。原本舒缓的波浪会发展成极其剧烈的、南北跨度极大的深槽与强脊。

这种变化的核心驱动力是南北温度梯度的异常。一个典型的触发条件是北极剧烈增温,当极地地区局部异常温暖时,会削弱赤道与极地之间的温差。这就直接降低了驱动西风带效率,导致西风带的整体流速减缓。流速减慢的河流,其流径会更倾向于南北摆动,因为维持平直流动所需要的能量不足,西风带亦是如此。

于是我们看到了:

- 深槽:一个低压槽会异常深邃的向南延伸,像一只巨大的触手一般直接探向低纬度地区,将极地的冷空气狠狠的掏下来。

- 强脊:相对应的,一个高压脊也会异常强盛的向北延伸,这会像一道堤坝一样,将副热带地区的暖空气大规模的向北推进。

这种振幅失控的状态,极大的加剧了冷暖空气的交换,深槽与强脊共同作用,使得原本局限于高纬度地区的冷空气,和局限于低纬度地区的暖空气能够进行长距离的奔袭,为极端高温和极端低温事件的发生铺平了道路。其中北美上空的热穹顶现象,其本质上就是一个异常强大和稳定的高压脊。[5]

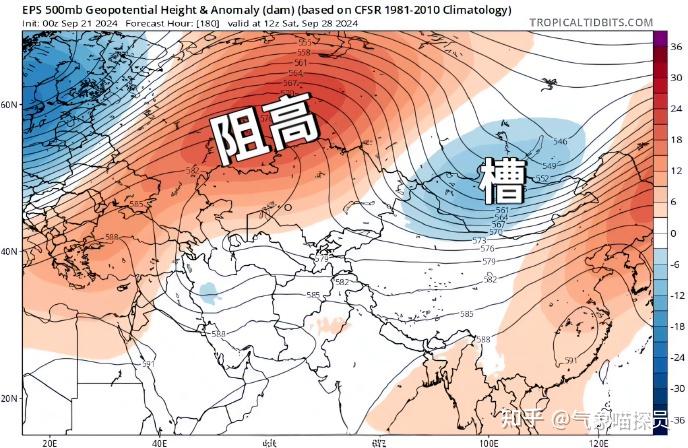

(三)流动停滞——阻塞高压与天气锁定

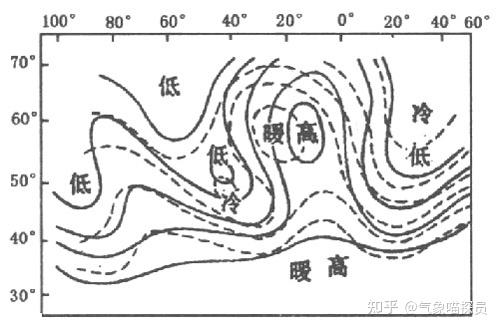

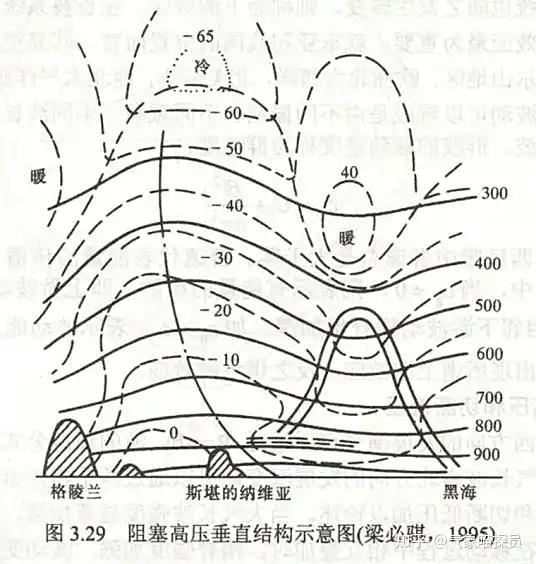

比波动加剧更为致命的是波动的停滞,这是西风带野性体现的第二种,也是更具破坏力的模式。当行星波的移动速度变得极慢,甚至在某一个地方固定下来时,就会形成阻塞形势,而阻塞形势的核心往往被称之为阻塞高压的天气系统,简单点说就是气流被堵了。

而阻塞高压是一个尺度巨大、强度深厚、生命是漫长的准静止高压系统,它就像一座非常高大的山,彻底破坏了西风带的正常运行,这个会直接形成上游效应和下游效应:

- 上游效应:试图向东移动的天气系统在这座大山前被迫减速改道,甚至是停滞堆积。

- 下游效应:在这座大山的东侧,西风气流被迫分支绕行,往往会形成一个稳定的深槽,成为冷空气南下的固定通道。

阻塞高压的建立,意味着大尺度的大气环流格局被彻底性的锁定。它所经之处持续的晴朗炎热和无雨,会导致干旱和热浪。在其下游稳定的深槽中冷空气可以源源不断的南下,造成持续性的低温阴雨或者强寒潮。其中,2010 年俄罗斯热浪与巴基斯坦特大洪水、2021 年河南特大暴雨等极端事件,背后都有强大的阻塞高压在主导。

因此,西风带的野性正是通过这两种模式:也就是放大波动以强化能量交换;或者停滞波动以锁定天气格局,来改写全球的天气模式。可以提前预告大家,当这位总导演搭建好了如此极端的舞台后,前台的主角们——锋与温带气旋势必将上演更加惊心动魄的剧情。[6]

野性的武器(一):最爱制造冲突的“锋”

当西风带以深槽与强脊搭好的极端天气的舞台,真正在最前线直接主导冷暖冲突、制造风雨的,是被称之为“锋“的天气系统。它是由不同性质气团之间的交锋面,是大气中的战场前线。西风带的野性首先就体现在它能够武装并激化这些前线,让每一次天气冲突都变得更为尖锐和持久。

(一)什么是气团、锋生与锋?

要理解锋,必须先要认识构成它的基本单元——气团。气团是指在水平方向上的温度、湿度等物理属性相对均匀的大范围空气,其性质主要取决于它的原地:形成于西伯利亚上空的极地大陆气团干燥寒冷;形成于热带洋面的热带海洋气团则温暖湿润。气团的性质决定着天气的基调。

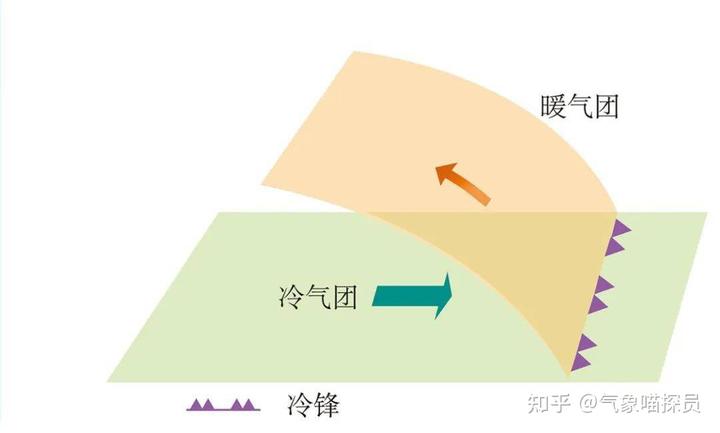

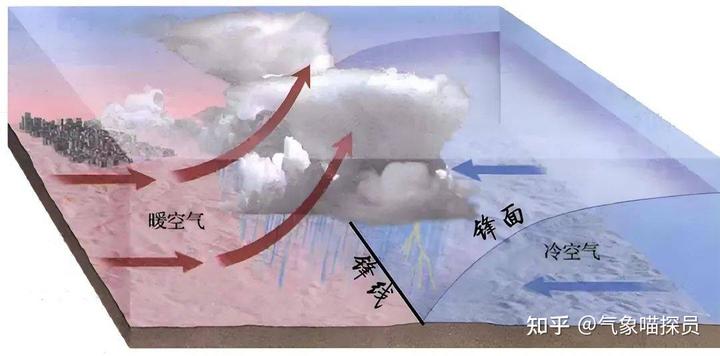

当两个属性不同的气团相遇时,他们并不会轻易混合,而是会在其交界处形成一个狭窄陡峭的过渡区域,这个区域就是锋,这个过程被称之为锋生,你可以将锋想象成冷暖气流交汇大战的场地。由于冷暖空气的密度不同,较重的冷空气会像楔子一样潜入较轻的暖空气下方,迫使暖空气沿着锋面斜坡大规模的抬升。正是这种有组织的、大规模的抬升运动,构成了风雨天气的直接动力。

因此锋本身就是一个斜压性极强的区域,这里蕴含着巨大的有效位能,是很多极端天气的基础。更为重要的是,锋的强度、坡度和活跃度,直接取决于其两侧气团之间的水平温度梯度(即单位距离内的温差)。而这个关键因素,正被高空西风带野性所主宰。[7]

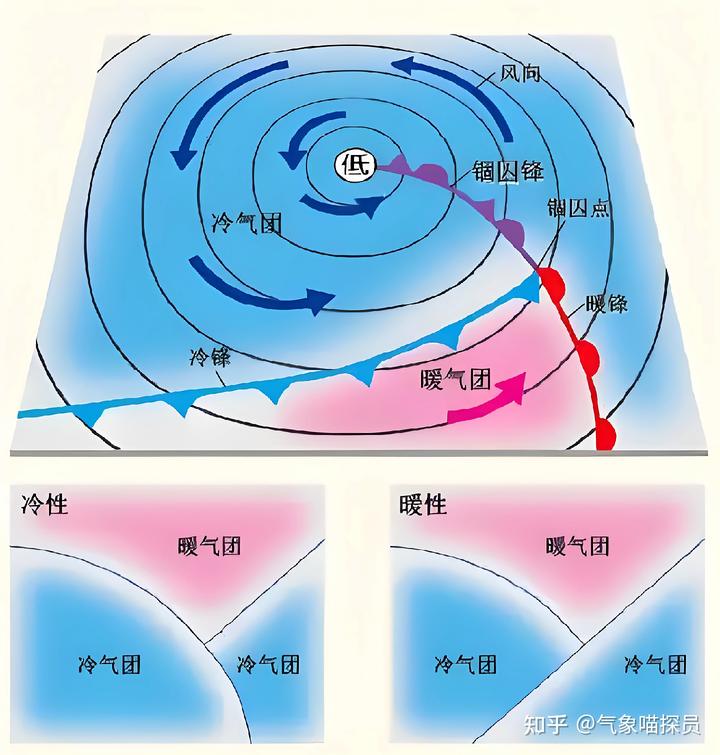

(二)冷锋、暖锋、准静止锋与锢囚锋

根据气团力量的消长移动方向以及发展阶段,锋主要分为几种经典模式,每一种都带有截然不同的天气情况:

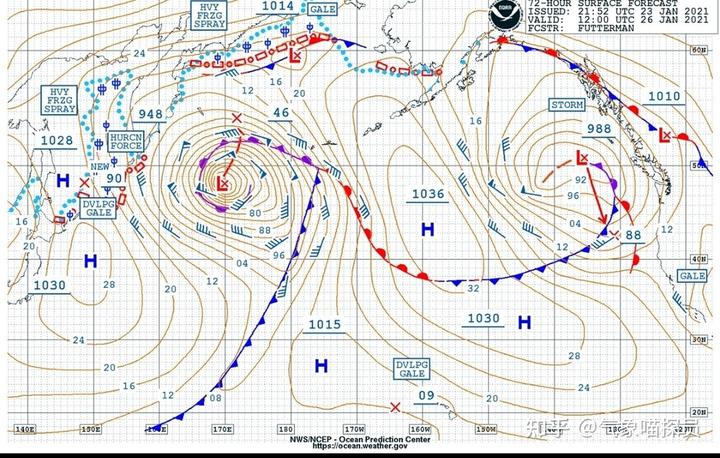

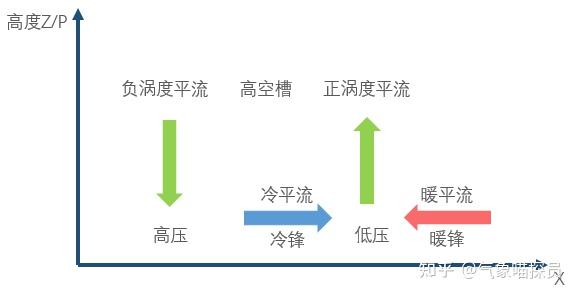

冷锋,是冷气团主动向暖气团一侧推进的锋。在天气图上,它用蓝色三角形符号标示,由于冷空气的密度大且推进迅猛,它迫使暖空气剧烈而快速的抬升。因此,冷锋过境时往往伴随线状的积雨带,带来短时狂风大骤雨、雷暴、冰雹甚至是龙卷等强对流天气。锋线一过,气温徒降、气压骤升,天气迅速转晴。其天气过程可谓是“疾风骤雨,速战速决”。

暖锋,是暖气团主动向冷气团一侧推进的锋。在天气图上,它用红色半圆形符号标示。暖空气通常更为温和,它会沿着冷空气垫缓慢向上爬升,这个过程更为平缓。因此,暖锋带来的是大范围的、持续性的层状云降水(卷云→卷层云→高层云→雨层云),雨势缓和但持续时间长,过境后气温回升、湿度快速加大。

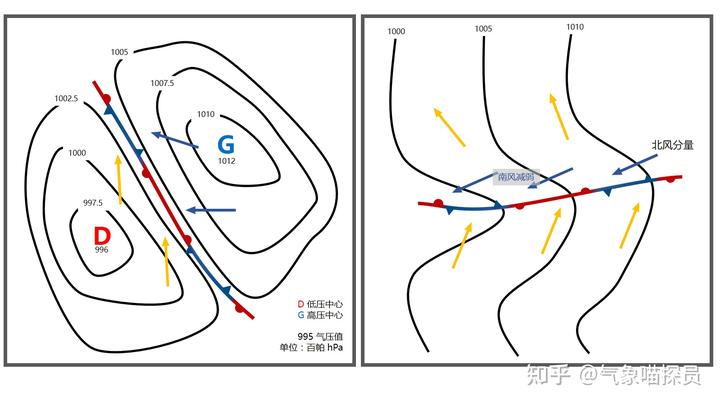

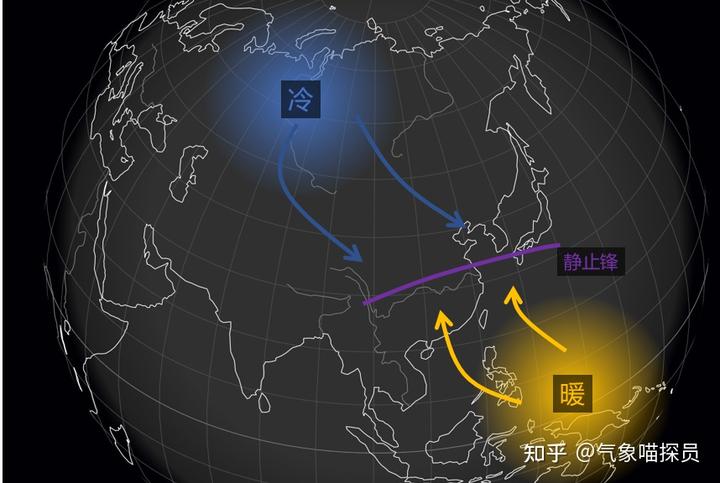

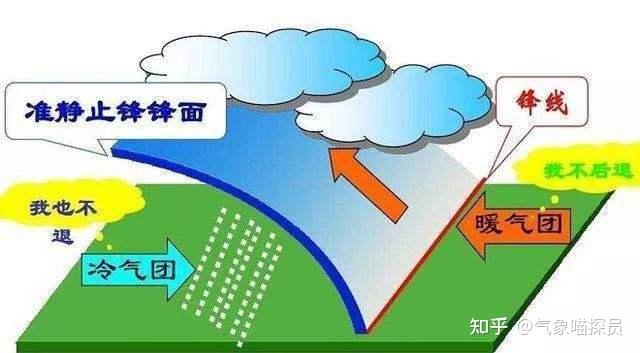

准静止锋,是当冷暖气团势力相当时,锋面移动缓慢或几乎停滞时的锋。它在天机图上以红蓝相间的符号表示,这种僵持的场景最为考验耐心。锋面在某一个地区长时间的徘徊最容易导致持续性的连绵阴雨、低温或者雾霾天气。我国著名的江淮梅雨就是准静止锋的经典之作,是海洋暖湿气团与大陆冷空气长期对峙的结果。

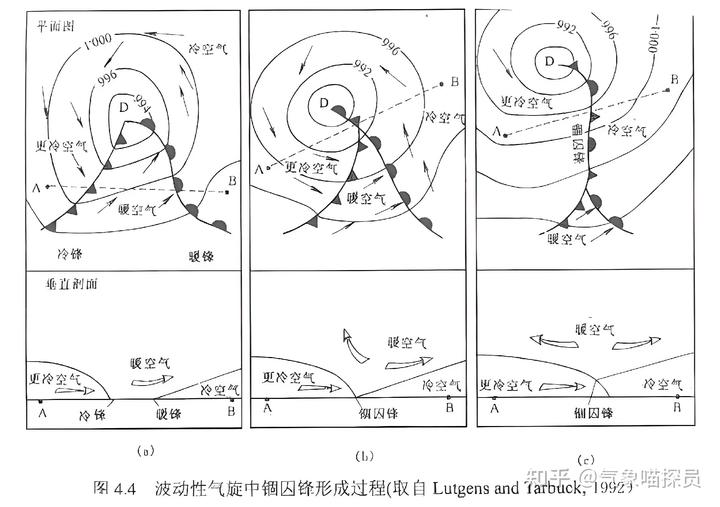

锢囚锋,则是锋面发展中最为复杂的形态,它标志着某一个气旋进入成熟或者衰老阶段。当冷锋移动速度快于暖锋,并最终追上暖锋时,地面完全被冷空气占据,暖空气被完全抬离地面,囚禁在高空,故称“锢囚”。它在天气图上用紫色三角形和半圆形相近的符号表示。锢囚锋过境时兼具冷锋与暖锋的天气特征:降雨范围广、持续时间长、雨势猛烈且可能带来雷雨大风等强对流天气。它是温带气旋生命史的一个重要里程碑,标志着这个风暴发展到了最强大的阶段。[8]

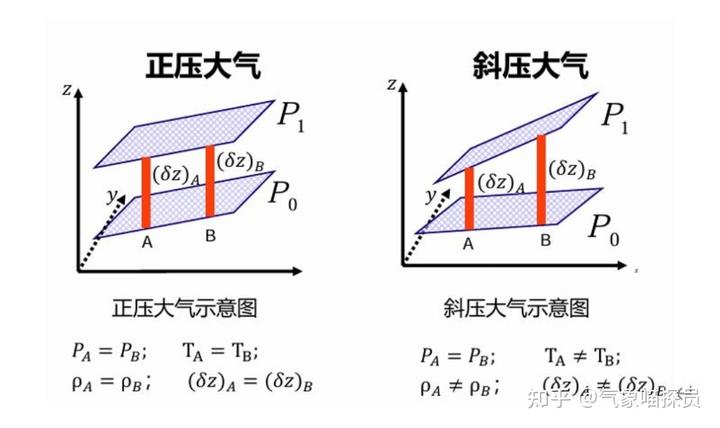

(三)温度梯度、斜压性与锋的强度

锋面战斗力的强弱并非是一成不变的,其核心决定因素就是锋面两侧的水平温度梯度。温差越大,气压梯度也就会越大,锋面附近的风力就会越强;同时暖空气被抬升的动力会越足,导致天气现象也会更为剧烈,而这一切都与西风带的野性直接挂钩。

一个野性大发、振幅剧烈的西风带会催生出异常深邃的冷槽与异常强盛的暖脊。这就相当于在同一个经度上,一方面将极地的极冷空气大规模的南侵,另一方面又将副热带的极暖空气大规模的北送。简单点来说就是找死,把两个死对头丢到同一个房间里,这还得了?最后当这两股属性被极端化的气团在中纬度地区狭路相逢时,它们之间的温度梯度会达到平常状态下的数倍甚至数十倍。

而巨大的温度梯度直接造就了极其强大的锋面:

- 它意味着巨大的气压梯度,从而催生台风级别的大风。

- 它意味着更为剧烈的抬升运动,从而孕育更为强烈的对流和更极端的降水。

- 从能量角度看,强大的温度梯度意味着巨大的斜压能。这就像一个被举到极高处的重物,蕴含着随时可能转化为风暴动力的巨大势能。

因此,锋面作为西风带释放野性的核心武器之一,其威力直接由西风带自身的震荡幅度所决定,西风带震荡的越激烈,制造的温差也就越大,锋面自然也会更具有破坏力。当锋这把剑刀已经被磨得无比锋利,其内部蕴含着巨大的斜压能,那么这已然为温带风暴——温带气旋的爆发性登场,备足了所有条件。[9]

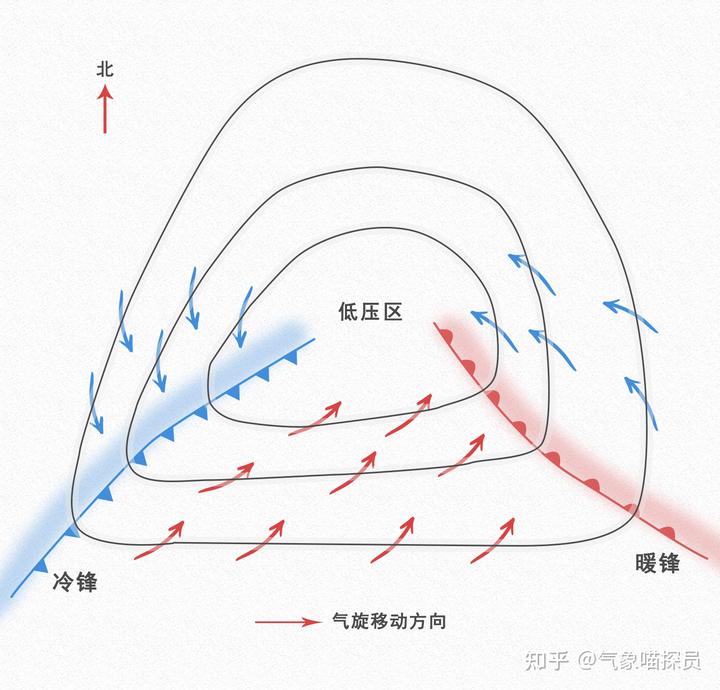

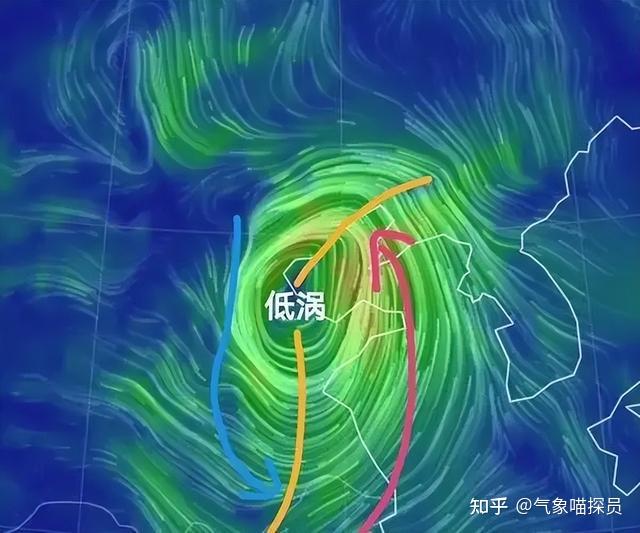

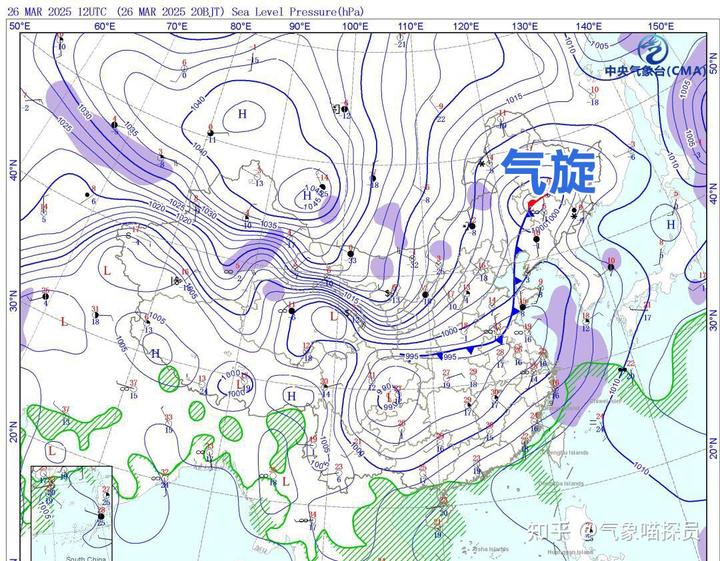

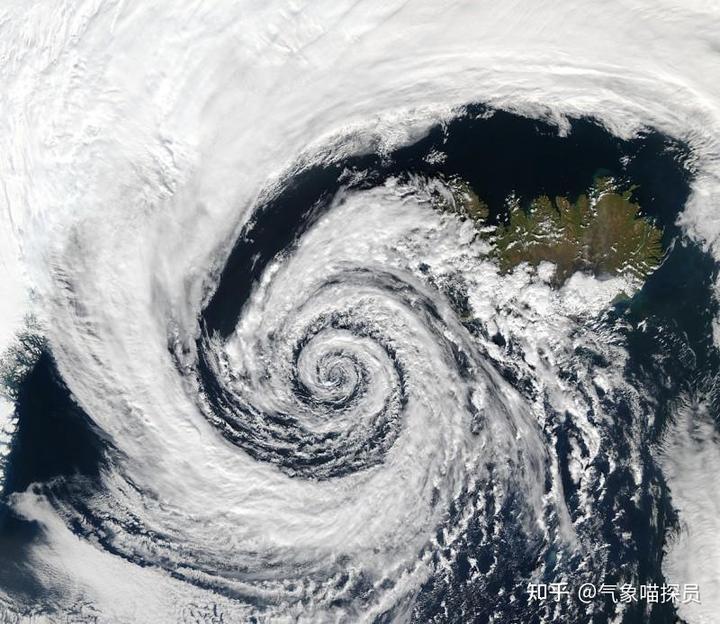

野性的武器(二):引爆能量的温带气旋

回顾上一章,我们一讲到西风带的野性已经为接下来的爆发注入了极端的能量,锋面作为前线冲突的导火索已经准备就绪。接下来登场的是引爆这一切的温带气旋,它并非是一个独立的涡旋,而是一个巨型能量转换器,其生命是完美诠释了西风带、锋与气旋三者之间深刻的协同与反馈。理解这种联动是洞悉中纬度极端天气生成逻辑的最后一块,也是最重要的一块拼图。

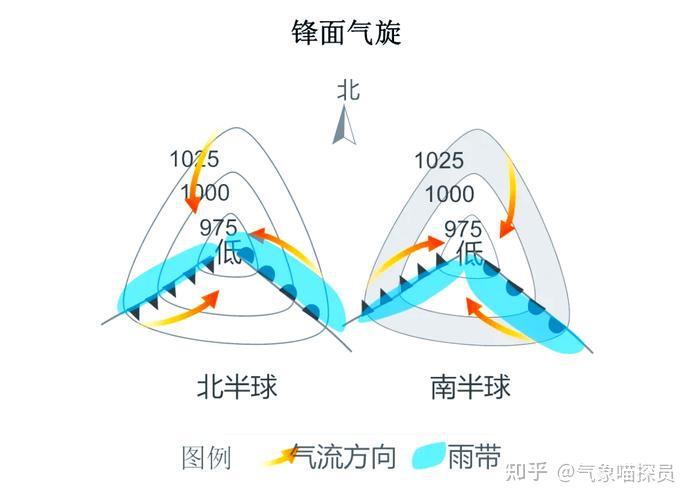

(一)西风带如何支配锋与气旋?

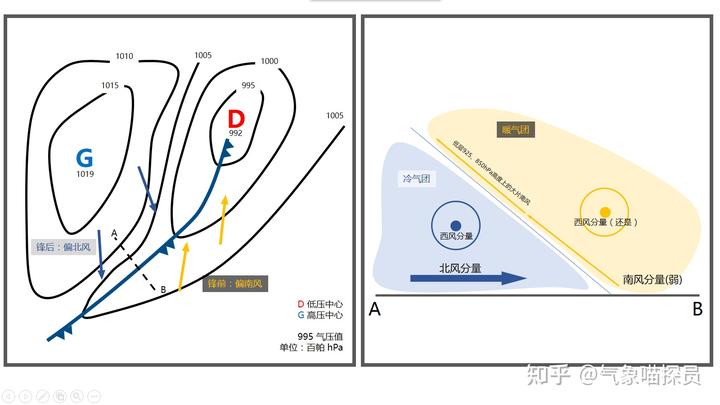

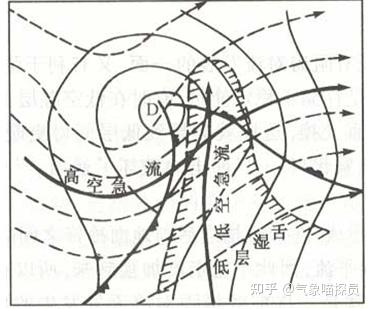

温带气旋的诞生与发展并非偶然,它高度依赖西风带所提供的宏观环境,西风急流及其上的槽脊系统,能够直接决定风暴在何时、何地登场,以及激烈程度。

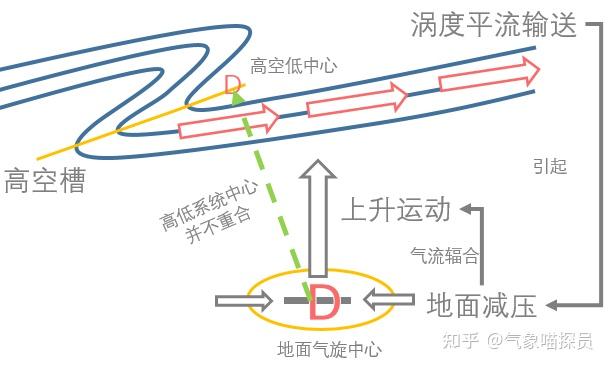

首先,温带气旋倾向于在特定的波动位置“孵化”,最理想的温床是高空西风槽的前部(槽前)。因为槽前对应着大范围的气流辐合上升区,这种大尺度的抬升作用为地面低压的加深与锋面的发展提供了绝佳的初始动力。可以理解为西风槽用无形的手将空气向上抽吸,为地面气旋的诞生撕开了一个口子。

其次,西风急流为气旋的移动和增强提供了核心动力。一方面急流作为引导气流支配着地面气旋的移动路径。另一方面,更为关键的是急流,特别是其核心区域存在的高空辐散流场(即高空气流向未外吹开),就像是一个强大的抽气泵。当地面气旋位于这个抽气泵的下方时,高空不断的抽走空气,导致地面的气压持续下降,气旋便会疯狂的旋转加深,甚至发展为炸弹气旋。

反之,在西风脊控制的区域,盛行下沉气流则强烈抑制气旋的生成与发展。因此一个“野性”的、具有巨大振幅和阻塞形式的西风带,通过安排槽脊的特定配置,直接划定了风暴的活跃区与沉寂区,毫不夸张的说,这样的西风带能够直接掌握着气旋的生杀大权。[10]

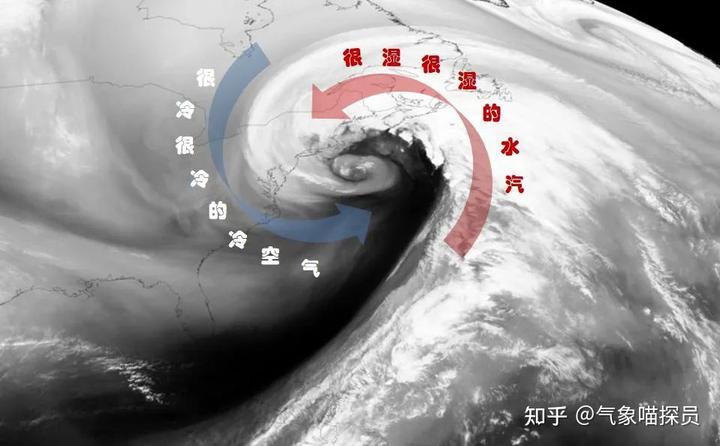

(二)锋的供能与气旋生命史

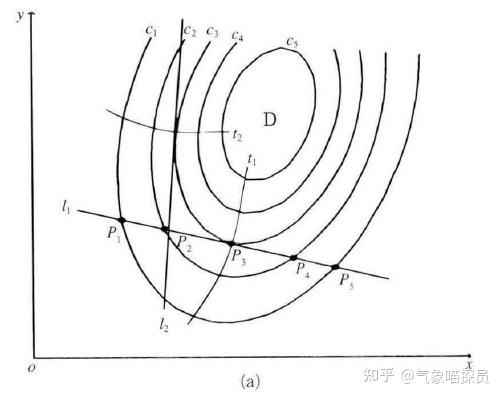

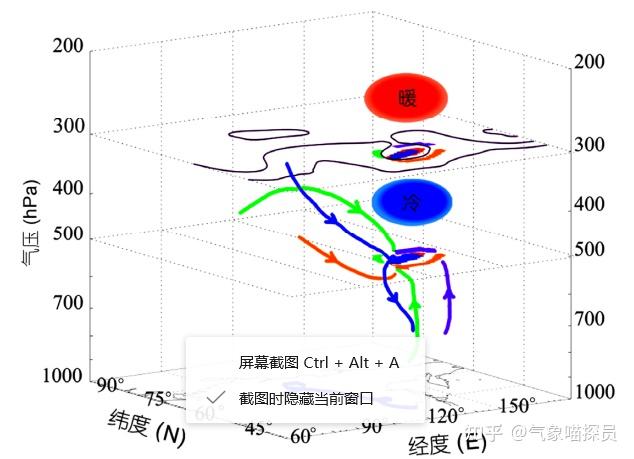

如果说西风带温带气旋的诞生提供了最基本的舞台和外部动力,那么为温带气旋这台热机运转提供核心燃料的,正是锋面。温带气旋的整个生命过程,就是一部不断从其母体——锋面汲取斜压能,并将其转化为风暴动能的能量转化史。

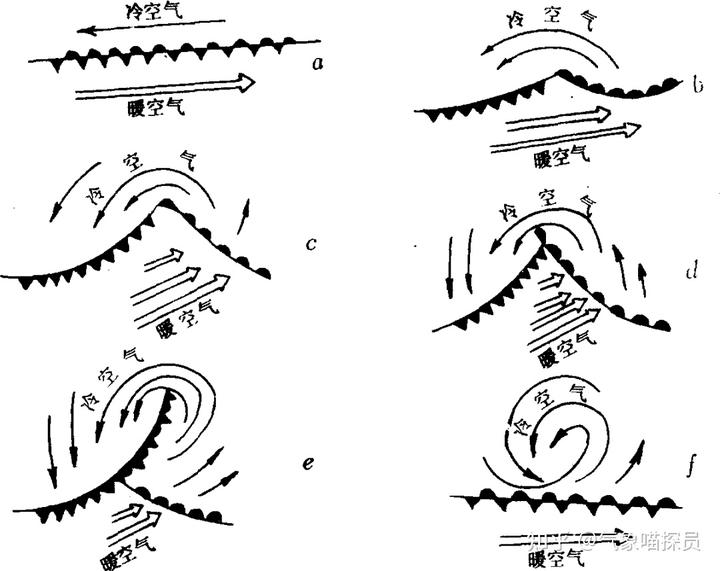

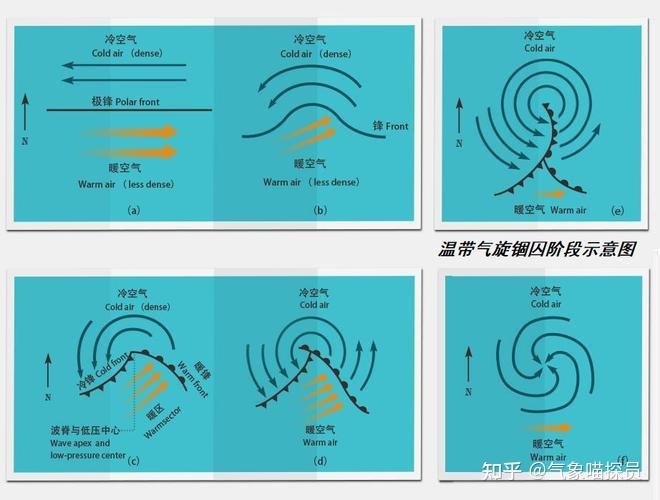

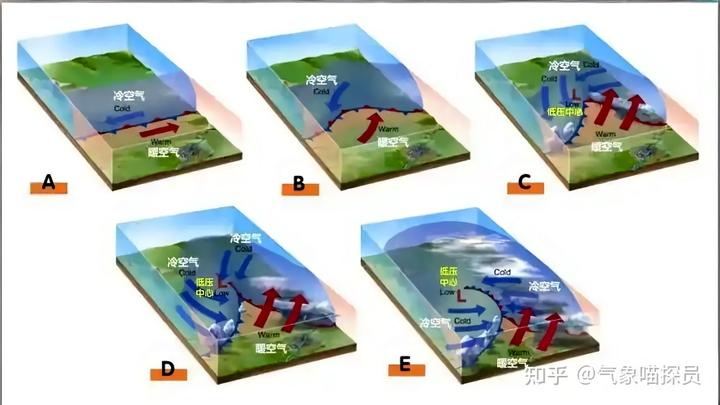

第一幕:波动初生(波动阶段)

生命的起点,是锋面上出现一个微小的波动。这个波动之所以关键是因为它打破了锋面的平衡,创造了一个高效的能量转化通道。在波动形成之前,其两侧巨大的温度梯度就像是一个满水的水库,缺乏释放的途径。波动的出现,使得冷空气开始从一侧绕流暖空气,从另一侧绕流形成一个初步的循环。这个循环如同接通了电池的正负极,开始了缓慢的充电过程。

此时此刻,地面气压场开始出现微弱的低压区,其能量转化才刚刚开始,天气变化尚不明显,它的命运取决于西风带能否为这个初始循环提供持续性的抬升动力(槽前辐合),以及锋面这座电池的能量储备是否充足。

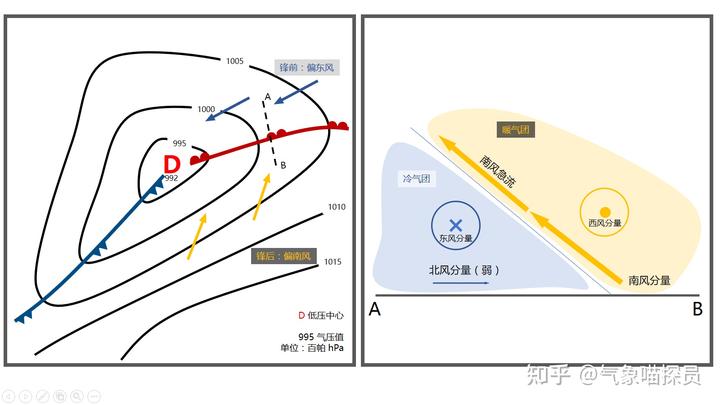

第二幕:青春勃发(发展阶段)

这是能量转化最为剧烈,风暴最具成长性的阶段。随着这个微小的波动逐渐放大成成熟的低压中心,这台能量转化机器开始全速运转:

- 暖锋是暖能量输送带:暖空气沿暖锋斜坡大规模、平缓的爬升,这一过程将巨大的有效位能转化为抬升运动的能量,并形成大范围的层状云和降水。

- 冷锋的冷能量推进器:密度更大的冷空气像楔子一样迅猛插入暖空气的下方,将其剧烈抬升,这不仅是动能的直接体现,更通过对流运动将更多的潜热能量释放到气旋系统中。

- 暖区是能量补给站:被冷暖锋包围的暖区,持续将富含潜热的暖湿气流输入气旋中心,为风暴的维持和加强提供了源源不断的燃料。

在这一阶段,气旋的正向循环开始加强,其暖侧上升、冷侧下沉的环流,持续不断的将锋面的斜压能转化为自身的旋转动能。中心气压快速下降,中心附近风力迅猛增强,野性被彻底引爆。[11]

第三幕:巅峰与衰老(锢囚阶段)

当移动迅速的冷锋追上暖锋,形成锢囚锋时,整个气旋在结构上达到了最为复杂的巅峰状态,但同时也迎来了能量的转折点。锢囚意味着地面的暖空气被全部抬离,地面气旋与其最为基础的能量来源——低层暖湿气流被物理切断了。此时,虽然由于惯性气旋的旋转风速和降水范围可能仍然维持在很高很高的水平,甚至有可能短暂增强。但它就已经像是一个已经断掉能量来源的火箭,开始消耗此前积累的能量储备了。

此时此刻,斜压能供给的大幅度减少,依赖生存的能量转化效率急剧下降。尽管凝结潜热释放仍然在维持风暴,当整个系统已经入不敷出了。锢囚过程是气旋强大到极致的标志,也是其走向衰亡的起点,正所谓盛极必衰,这在气象学上依然适用。

第四幕:消散归寂(消散阶段)

随着锢囚的完成,能量彻底枯竭,地面气压回升,风力减弱,原本紧密的元气开始松散、消散。气旋的旋转环流再也无法维持,最终其热力结构和动力结构双双崩溃,低压中心被填塞,生命痕迹融入大尺度风场之中。

纵观其一生,温带气旋就是锋面斜压的“消耗品”。它因锋面的能量而诞生壮大,也因能量来源的断绝而消亡。西风带的“野性”正是通过创造出能量极其充沛的锋面,才最终催生出威力如此惊人的风暴引擎,但同样的,生于西风带,也将归于西风带。[12]

多系统灾害天气引爆——野性的真正体现

理论揭示的机制,而现实中的极端天气则是这些机制最为震撼的演出。当西风带、锋与温带气旋这三大系统以极端模式协同共舞时。我们所见到的便是西风带的野性、大自然的野性,甚至是全球气候的野性,这些野性将得到真正意义上的彻底释放。

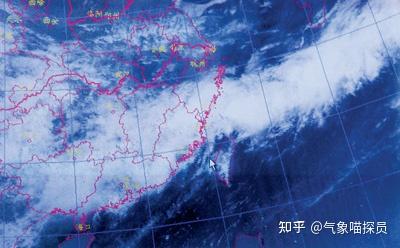

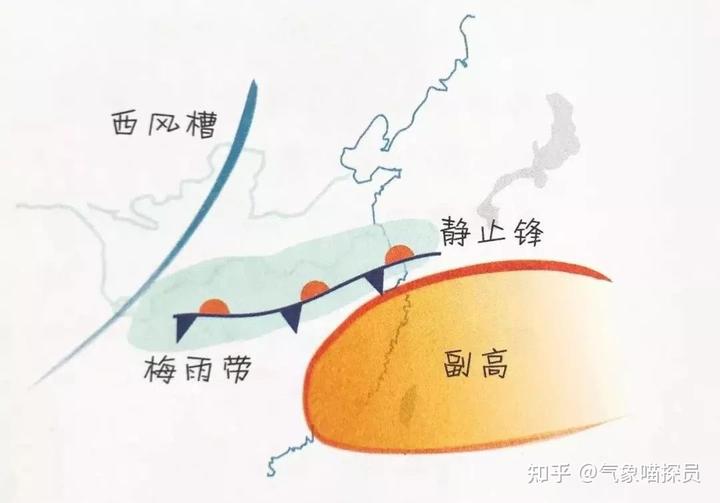

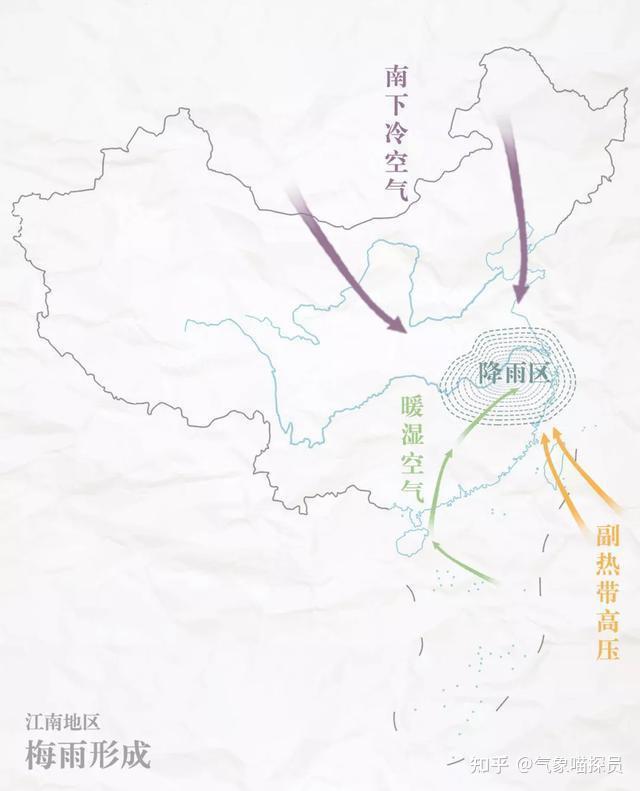

(一)江淮梅雨之准静止锋的持续驻留

每年夏初,我国长江中下游至日本南部一带都会迎来一次持续性的阴雨天气,这基本上是每年必定上演的场面,而这便是著名的“梅雨”。需要向大家说明的是,它并非是由某个移动迅速的天气系统造成的,而是西风带稳定大形态下,锋面系统持久作用的典范。

从宏观背景上来看,是西风带在高纬度地区建立并维持的稳定的阻塞形式,通常表现为乌拉尔山阻塞高压和鄂霍次克海阻塞高压的稳定存在。这导致东亚上空的西风带流速减缓、分支明显。特别是副热带高压脊线稳定在北纬 20 度~25 度附近,其西北侧的西南气流成为向江淮地区输送充沛水汽的高速公路。这种环流形式一旦出现并被锁定,会直接为未来梅雨的出现奠定基础。[13]

在环流形式被彻底锁定之后,源源不断的暖湿气流与中纬度南下的冷空气会在江淮流域相遇。由于双方势力基本相当,会形成一条几乎静止的锋面——江淮准静止锋(亦称梅雨锋)。这条锋面并非像冷锋那样锐利,而是一个倾斜的、绵延上千公里的过渡带。暖湿气流沿子锋面持续且缓慢的抬升,这种大范围、弱对流的抬升运动是产生连绵不绝的层状云和持续性积水的直接原因。

而且在这条准静止锋上,会存在若干个微小的气旋波生成并东移,这情景就像是你在玩滑索时同一条索链上有好多人往同一个方向滑动。当然,虽然这个气旋波很微小,但是每一个气旋波经过时,都会在局部地区引起气压下降、辐合上升运动增强,从而导致降水强度在短时间里显著加大,甚至有可能出现强对流天气。可以说是梅雨期的持续性降水,正是这些沿着锋面移动的“列车式”气旋波一次次强化的结果。

简单来说就是稳定的西风带环流(阻塞高压),为准静止锋提供了持续存在的背景场,而沿着锋面移动的气旋波则是降水增强与持续的直接开关。梅雨是“大背景、小扰动”模式的极致体现,其野性不在于瞬间的爆发力,而在于其持续的消耗战能力。

(二)华北极端暴雨之低涡与急流的共创

与梅雨的持久不同,华北极端暴雨往往是一个强大的移动性天气系统,在极佳的环境条件下,猛烈发展的结果。其强度大、时间集中、致灾性极强。

此类暴雨的发生通常与一个深邃的高空低涡(切断低压)或深槽系统密切相关。这个高空低涡提供了强力的动力抬升条件,更为关键的是在暴雨区上空往往存在强大的低空急流(通常位于 850hPa 或 700hPa 高度)。这只急流就像是空中的水管,将南海或孟加拉湾的充沛水汽以极高的速率输送到华北地区,同时其左侧的气流辐合也为上升运动提供了持续的动力。

而高空冷涡带动冷空气南下,与低空急流输送的暖湿气流在华北地区交汇时,会形成强烈的温度梯度(即锋生过程)。这个区域的斜压性(有效位能)急剧增加,为对流的发展储备了巨大的能量。

此外,在地面上通常会伴有发展的温带气旋或独立的地面低压。这个地面的低压系统就像是一个巨大的水泵。在其东部和南部暖湿气流被强力的辐合吸入,并且在强力的动力抬升作用下垂直向上爆发,最终凝结释放出巨大的能量,转化为史无前例的降水效率。[14]

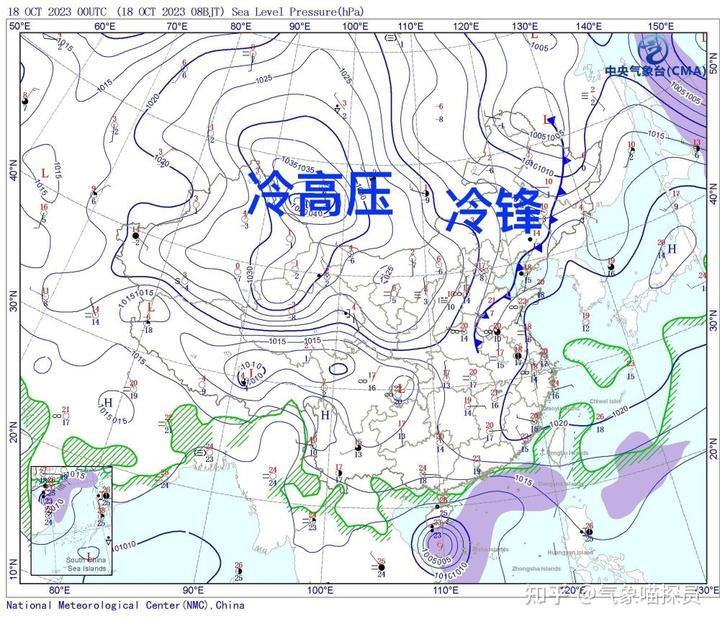

(三)横扫东亚的强寒潮之深槽与冷锋的推进

强寒潮是我国冷空气级别中最强的一级,这是冷空气势力的极致体现。它的过程不是缓慢的,就像是一场闪电战,核心就是冷高压在大尺度深槽的引导下迅猛增强并南侵。

强寒潮的序幕始于上游欧洲或乌拉尔山脉的一个异常强大和稳定的高压脊的发展。根据能量频散理论,其下游必然对应着一个同样深邃的东亚大槽。这个巨大的槽区就像是一个开放的城门,为集聚在西伯利亚和极地的冷空气打开了一条径直南下的高速公路。

而寒潮的主体就是一个强大的冷高压系统,其前锋就是一条强冷锋。随着冷高压的东南下,这条冷锋将会以非常快的速度推进。强冷锋过境时,气温将会在短时间内断崖式下降、气压飙升,并伴有强烈的偏北风。这条冷锋的强度将直接决定后面冷空气主力到来时,降温猛烈程度和风的强度。

而且在空气南下的过程中,常常在沿海地区诱发温带气旋的发展。这个气旋的出现一方面会通过自身的环流抽吸作用,进一步强化身后的冷空气南下力度,直接给寒潮加了一个泵。另一方面气旋本身就会带来一次大范围的雨雪天气,使得寒潮的影响不仅是降温大风,还有可能伴随严重的霜冻和暴雪。[15]

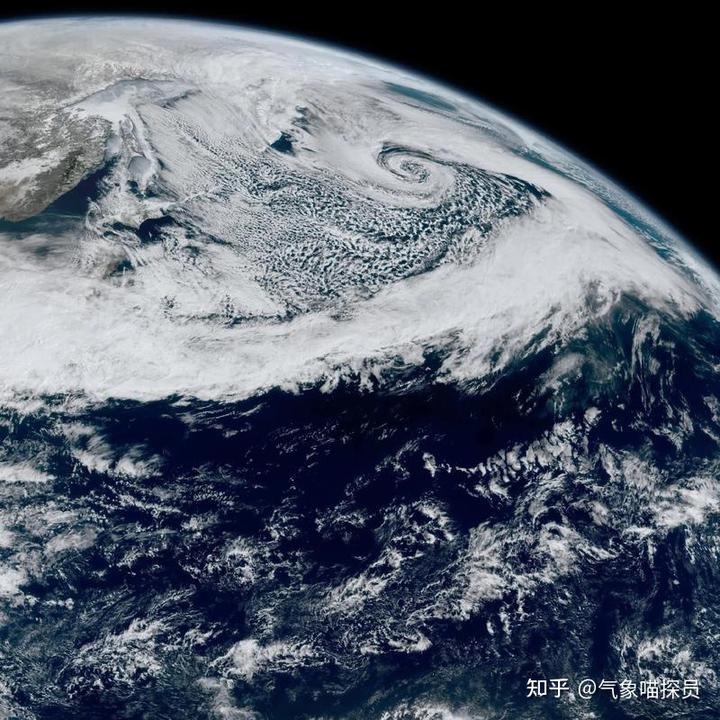

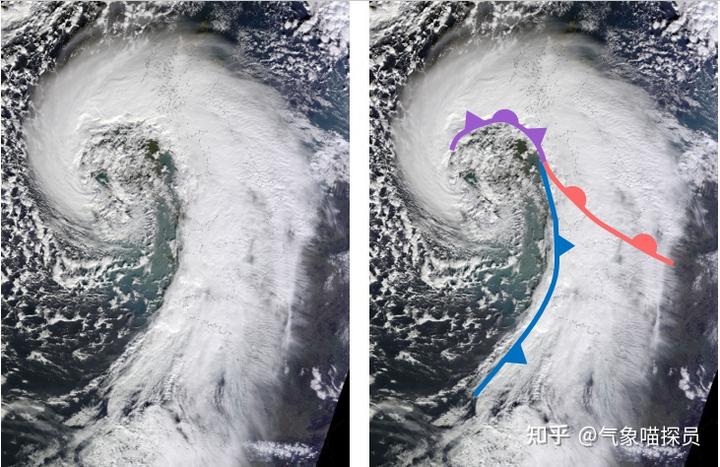

(四)炸弹气旋之能量释放的极致

炸弹气旋也是温带气旋的一种,但它是温带气旋发展的极致,是自然之力最为狂暴的展现之一,也是西风带野性的终极体现。其核心在于极端的能量供给和高效的动力条件相结合,导致气旋的爆炸式深化,由于它炸弹式的增强所以被称之为炸弹气旋。

炸弹气旋主要发生在高空急流的核心下方,特别是存在极强的高空辐散的区域。当气旋位于急流入口区的右侧或者是出口区的左侧时,高空空气会被快速抽走,导致地面气压急剧下降。这位气旋的爆发式增长提供了无与伦比的抽气泵式的动力强迫。

而能够孕育炸弹气旋的锋面,通常是极锋,即极地冷气团与副热带高压暖气团之间的主干锋面。此时其两侧的海温差值达到极致,意味着这里聚集了全球中纬度地区最为强大的斜压能(有效位能),为风暴的发展准备了前所未有的巨大燃料库。

在这种顶级的动力条件和顶级能量供给的双重作用之下,温带气旋会进入一种几乎失控的强化状态。中心气压可在 24 小时内下降超 24hPa(满足“炸弹”定义),气压梯度会变得极其陡峭,从而引发飓风级风力。同时强烈的上升运动会带来巨大的降水量,而在冷空气的一侧往往会转化为极端暴风雪,单日降雪量甚至可能超过 50 毫米(特大暴雪标准为 30 毫米 / 日)。

总结一下就是极锋提供了极致的能量,高空急流提供了极致的动力条件,两者共同作用于温带气旋,使其化身一台效率极高的能量转化机器,在短时间里将巨大的有效位能转化为风暴动能,最终完成“野性”最极致的释放。[16]

纵观这一切,西风带的“野性”并非是毫无规则的混乱,而是由严密的物理和大气法则完全支配的结果。其上的每一次波动,都牵动着全球能量的再分配;其滋养的每一次风暴,都是大气之力最直接的宣言。理解这咆哮的天河、冲突的前线与爆发的气旋,本质上不是为了抵抗,而是为了拥抱与适应。研究气象,不只是仰望天空,更要深入到星球的脉动之中。

@知乎日报 投稿