不中啊,

爪子只收不张那可怎么打篮球啊。

鸟类确实有一套自动抓紧树枝的自动栖息机制(automatic perching mechanism, 简称 APM)。

不过鸟类作为动物界的一个大族,脚丫子功能可是千奇百怪,

比如表演钢管舞,

比如表演平地摔

擅使水上飘

擅长叫爸爸

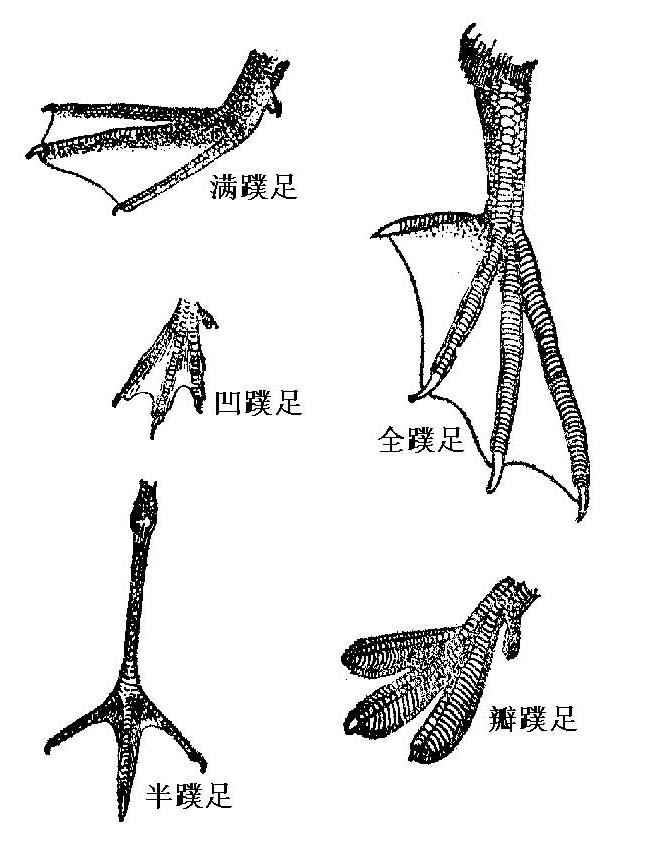

所以鸟类的爪子可以说有很多不同的类型。

并不是每一种鸟都需要在树上睡觉。

最常见的就是我们熟悉的泡椒鸡爪,

啊不,通用性鸟爪。

以鸡,麻雀等常见鸟为代表。

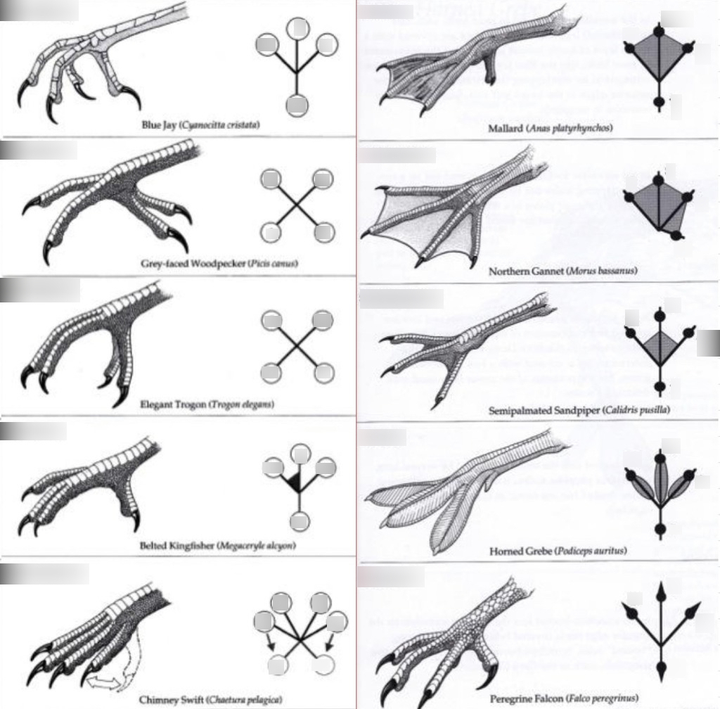

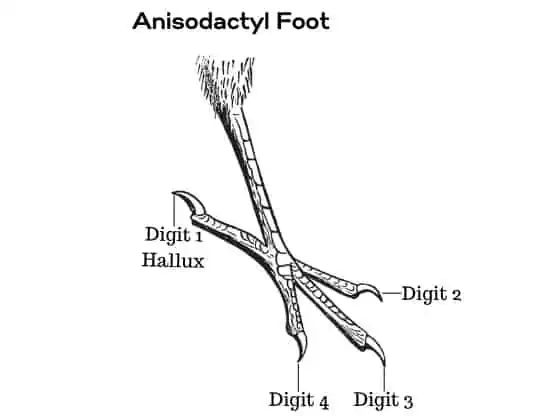

使用的是经典的三前一后的爪型,被称为异趾型,或者常态足。

优点就是通用型很强,

既适合抓握树枝,又适合在地上溜达。

第二种是两前两后的对趾足,

这种结构像个钳子,可以支持鸟类上下攀爬树干,

像多数鹦鹉,啄木鸟等攀禽就是这类爪型。

对趾足除了垂直攀爬有优势,部分还支持倒挂功能。

于是你就能看到鹦鹉没事就整个花活倒挂给你看,

而麻雀,鸡等常见鸟类却无法做到这点。

不过也不是说常态足不能倒挂,

像是白胸鳾(Sitta carolinensis)就属于典型的三前一后的常态足,

不光能倒挂在树上,还能在垂直树干上倒着走。

这在鸟类里都算独一份的技能。

这里面还有几个奇葩个例,

比如正常对趾足鸟类都是第 2、3 趾向前,1、4 趾向后。

而咬鹃科的动物非要 3、4 趾向前,1、2 趾向后。

猫头鹰虽然也算是对趾足型,

但它后面的一根脚趾非常灵活,可以前后随意移动。

既可以三前一后当走地鸡溜达,

也能两前两后强力抓取,非常灵活。

除了以上两种常态足型,还有适合各种环境的特化足型。

比如雨燕目,鼠鸟目,蜂鸟等不咋落地的鸟,

多数都是四根脚趾全朝前,适合悬挂于岩壁或垂直面。

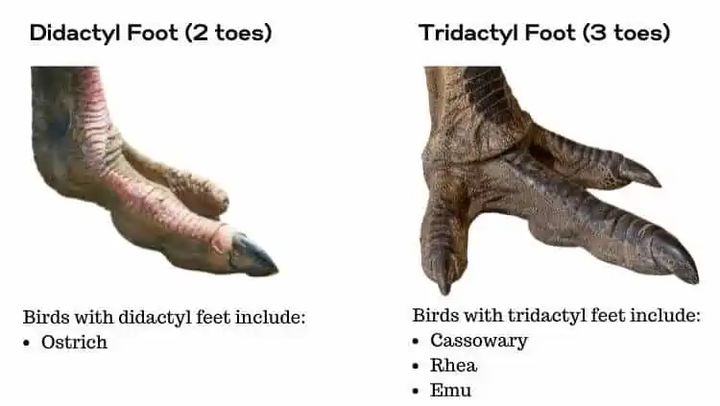

而像三趾鹑科,鸨科,南美三趾鸵等喜欢当走地鸡的,

只有前面三根脚趾。虽然三趾鹑科,鸨科都会飞,也是走地鸡。

而鸵鸟为了更快奔跑,干脆只留了两根脚趾。

做成泡椒鸡爪都比别的鸟少两根。

简直哭死。

不少水禽,为了适应游泳,

则是在脚之间长出了脚蹼,还有脚趾半并拢的,这里就不多赘述了。

那么问题来了,

为啥不少鸟类可以完成被动抓握这个功能呢?

这跟鸟类的大长脚有关。

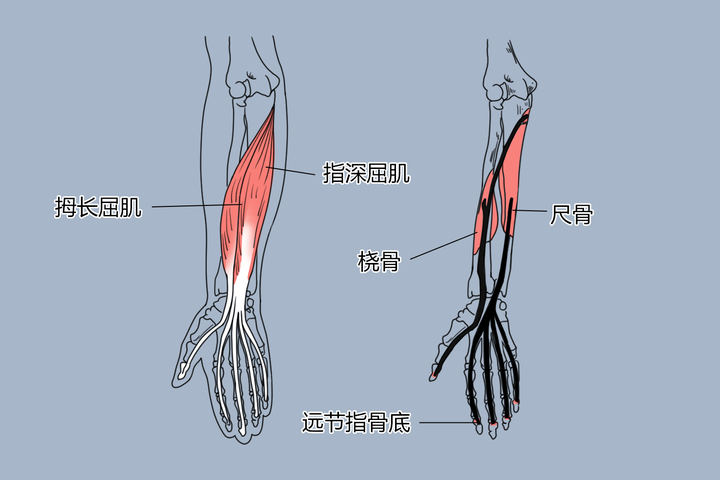

要知道,鸟爪和我们的手指很像,爪子里是没有任何肌肉的。

我们的手之所以能运动,

主要依赖的是前臂和手掌的肌肉,通过肌腱将力量传递到手指。

也就是说我们都手指有点像提线木偶,靠肌肉拽绳运动。

我们想握起拳头,需要肌肉收缩带动屈肌腱完成。

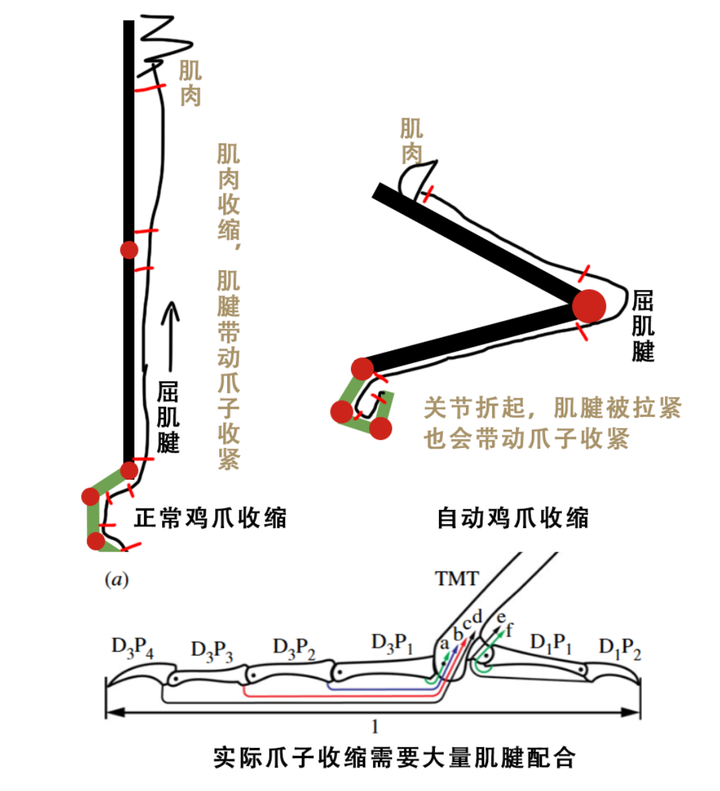

鸟类的爪子比较长且细,

就会带来一点特殊优势。

我们不妨把鸟腿理解成一根带关节的棍子,

上面依附着绳子,拽动绳子会使末端的爪子握紧。

当绳子在外侧,关节被折起的时候,由于距离延长,就会明显感觉到绳子被绷紧了。

于是爪子也被动收紧起来,

这被称为自动趾屈肌机制(Automatic Digital Flexor Mechanism)[1][2]

由此鸟类只需将腿折起来就能使爪子自动抓紧 [3]

所以我们看到鸟类在树上起飞,往往需要蹬一下,将腿伸直来给爪子解锁。

当然了,鸟类爪子的张合是可以自由控制的,不是说腿折起来就没法张开爪子。

然而,鸟类除了需要栖息在树枝上,

像鹰隼之类的猛禽,经常需要抓着猎物一起飞行。

这个需求和在树枝上睡觉的受力方向都不一样,仅靠这套屈腿缩爪机制有点不够用。

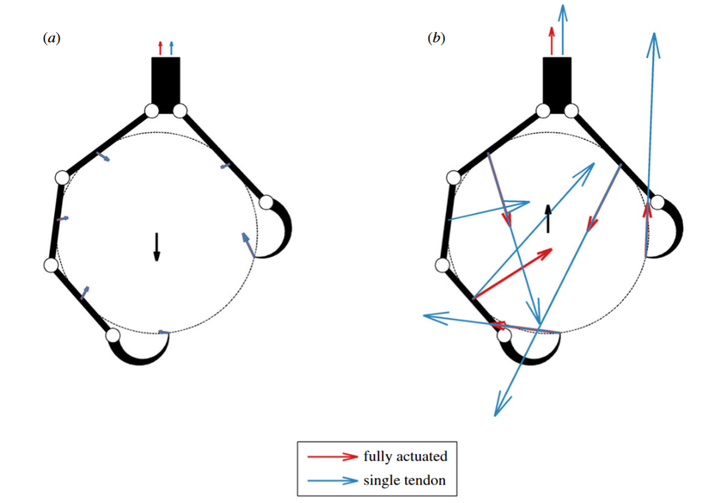

所以鸟类还整出一套稳固抓紧的肌腱锁定机制(Digital Tendon-Locking Mechanism),

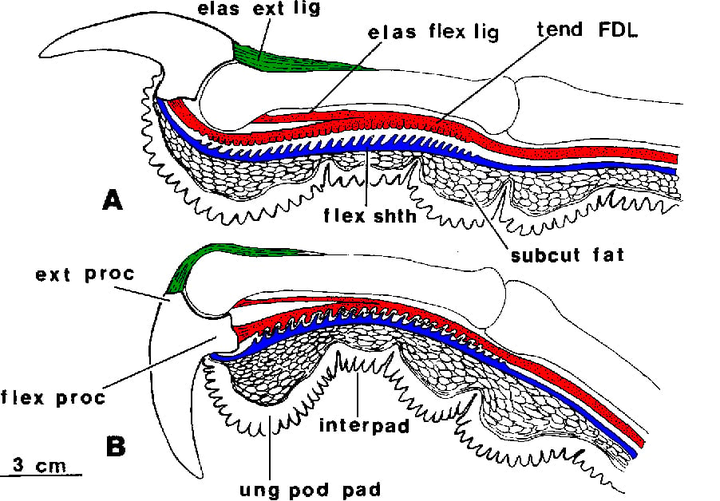

由于肌腱的外层有一层腱鞘,

用于固定肌腱位置,保护肌腱并提供润滑。

而不少鸟类的腱鞘就很特殊,屈肌腱表面有额外的的结节(tubercles),

而腱鞘内壁也有也有对应的凹槽鞘褶(plications)[4]。

当卷曲脚趾后,肌腱上的结节区域和相邻的鞘褶会相互啮合,就跟棘轮一样卡住。

这样就可以持续抓握住物体了。

这种肌腱锁定机制并非鸟类专利,

蝙蝠能无压力倒挂睡觉,也是依靠这种方式[5]。

所以,

鸟类的爪子并不是默认抓紧,

只是有独特的技♂ 巧罢了。