看到题主是 @大胖 老师,不邀自来哦!

说实话,现实中能迅速融入群体的社牛,是否私下里常常感到空虚,我是有些狐疑的。

我大学一位女同学是公认的社牛,活泼开朗,能快速与陌生人建立轻松互动的关系,毕业后就进入新华社工作,自如出入各种采访现场,能与央省两级政府要员侃侃而谈,也能从容走访于凡夫走卒之中,写出过很多深度报道,据说不少大稿成为高层内参。

她事业游刃有余,家庭和美,没有社交的时候,常习书法,可谓动静皆宜。不大像是有孤独感的人。

为回答这个问题,我查找一番,还尚未发现调查研究数据来确认“社牛反而更孤独”这个现象的普遍性,为谨慎起见,我就围绕“为何有些社牛反而感觉孤独”这个话题来讨论吧。

社会神经科学家、芝加哥大学心理学、精神病学和行为神经科学教授约翰·卡乔波(John Cacioppo)发表了Loneliness: Human Nature and the Need for Social Connections(2008)(《孤独:人性与社交联系的必要性》),里面提到了社交量与孤独感的不匹配现象。

卡乔波在《卫报》采访时,也提到:Some people have a great many connections but also feel lonely。[1]翻译过来就是:

那么问题就来了:为什么有些社牛,有庞大的社会关系,还会孤独?

我想到伍尔夫《海浪》中的一个关键人物:珍妮,可谓典型的社牛却孤独,艺术来自于生活,那我以珍妮为观察范本,来提炼“孤独”的社牛有哪些特质吧。

在小说中,伍尔夫借助珍妮自己和另外五位角色的意识流动,多角度共证了一个事实:珍妮在社交场合中是一个焦点人物,光芒四射。

总体来看,珍妮是一个非常擅长印象管理的人物,擅长以轻盈的风格在社交表演中充分展示自身魅力,乐于享受社交即时刺激。

但是,小说中,珍妮的情感关系短暂而浮浅,她不断的变换着交往的男人。随着小说的推进,珍妮对青春流逝和身体衰老的焦虑逐渐显现,她意识到,自己的社交魅力依赖于外在吸引力,内心深处的空虚感以及孤独感日益增强。

珍妮的困境在于:

1.交易式社交来换取即时的瞩目,缺乏深度连接。

2.被印象管理的“前台表演”所困,习惯了戴着迷人的社交面具,光彩夺目。

3.享受社交的刺激,回避情感深入风险,无法建立持久的亲密关系。

4.注意力外倾,关注社交整体氛围的调动,忽略个体的专注,缺乏耐心倾听、共情回应,没有深入理解他人情感。

总结一下的话,珍妮以及类似的人,之所以感觉孤独,可以用两个理论来解释:

第一,可以用心理学的“关系发展阶段模型”(Altman & Taylor, 1973)来理解,这个模型指出,关系需要经历从浅表到深层的逐步展开,类似“剥洋葱”的过程,如果仅仅习惯快速建立熟络感,忽视逐渐积累,没有进行长期的信任建设,那么很难建立可以长久交心的深度关系。

第二个理论,则可以援引布琳·布朗(Brené Brown)“脆弱的力量”主张,她认为深度关系往往建立在彼此袒露脆弱之上。但珍妮这类社牛,因为太渴望始终维持女神或男神的形象,害怕卸下伪装,显露软弱会失去他人对自己的期待。因此,宁可维持一个永远活跃的形象,也不愿展现真实的孤独或困惑。

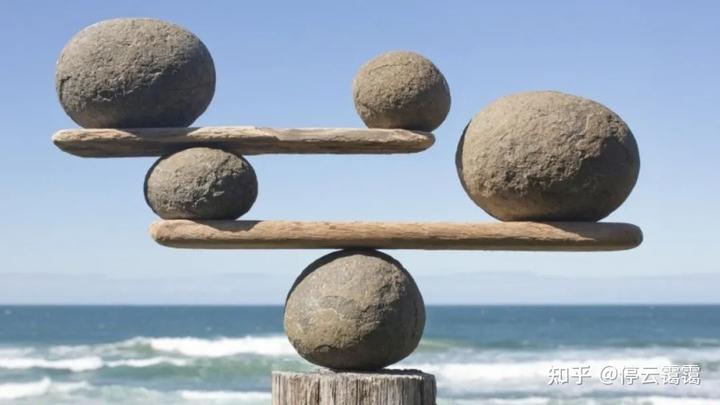

所以,有孤独感的社牛,关键在于,被自己热衷的营造的形象给困住了。大胖老师在问题描述中追问:真正的社交智慧是什么,如何在「会社交」和「有朋友」之间找到平衡?

说完珍妮这个例子后,我想起另一个人物角色——托尔斯泰《战争与和平》中的安德烈。

安德烈有两个特质令人印象深刻:

1.有非常清晰的社交边界

为国家使命,该出场就出场,发挥社会影响力,展现责任与担当。为追求爱情,可以天天参加社交场合,只为赢得心爱姑娘娜塔莎的眷恋。

但是又不沉溺于社交虚荣,能从浮华热闹的贵族社交场合果断抽身,回到个人的独处生活中,始终保持着清醒的独立意识。

对于安德烈而言,社交只是角色的需要,不是他的生命的重点。

2.对彼得的洞察:有识人智慧

彼得出场之初,是一个在社交场合行为笨拙、屡屡失态的贵族私生子形象,与一帮行为放荡的贵族公子胡作非为。

很明显,彼得和出身高贵、行为严谨自洁自律的安德烈不是一类人,但安德烈看出彼得的活力和真诚,并认定彼得“我很看重你,因为你是我们圈子里唯一的活人。”

他对彼得的欣赏,并非功利需要,纯粹基于人格认同,这说明安德烈能够察觉对方的核心品质,这让他能从人群中发现值得建立深度关系的人,避免了表面社交的空洞浮泛。

安德烈的上述两个特点,我开篇提起的女同学也具备,所以,我认为有边界和能识人是关键的两大智慧。

归纳安德烈和珍妮两个例子,把握好社交的广度和深度的平衡问题,需要处理好如下三个问题:

1.在场与退场的平衡

人的心理能量有限,所以需要知道何时在场,何时退场。

在场的时候,就承担应有角色,保持良好互动。

退场的时候,懂得抽身独处,给自己充电,也为深度关系留出空间。

2.有社会觉察力和共情力以及互惠意识

能够感知他人的情绪、动机和意图,准确解读社交线索,

能积极回应,通过倾听表达关心和共情,有互惠意识。

懂得选择安全的人分享真情实感和自己的脆弱。

3.重质不重量

哈佛大学“格兰特与格鲁克研究计划”(Grant and Glueck Study)有三大发现[2]:

“人际关系对我们非常有好处,孤独则能杀死人。那些和家庭、朋友与社区有更多社交关系的人往往更幸福,身体更健康,而且他们也活得更久。孤独的感觉是有毒的。那些比别人更与人隔绝的人幸福感更低、身体状况在中年就更早陷入下降、大脑运作的效率降低得更快、寿命也更短。”

“这和你有多少朋友无关,也和你是不是处于一段亲密关系中无关,而和你的亲密关系的质量有关。我们发现生活在人际冲突当中真的对你的健康有不利影响。那些在 50 岁的时候对自己的人际关系最满意的人也是在 80 岁的时候最健康的人。”

“良好的人际关系不仅保护我的身体健康,也保护我们的大脑。在处于一个安全稳定的关系当中时,当你真的感觉你能够在需要的时候依靠他人时,你的记忆力也是最敏锐的。”

所以,把有限的认知和情感资源投入到少数重要关系的经营上去很有必要!

我是 @停云霭霭 ,以上是我用心思考之作,但愿题主大佬和各位知友们能喜欢,毕竟学养有限,敬请评论区指正和补充延申哦!