不止在地球上,在宇宙中其它恒星系里,碳基生命也都是远远比硅基生命容易出现的。

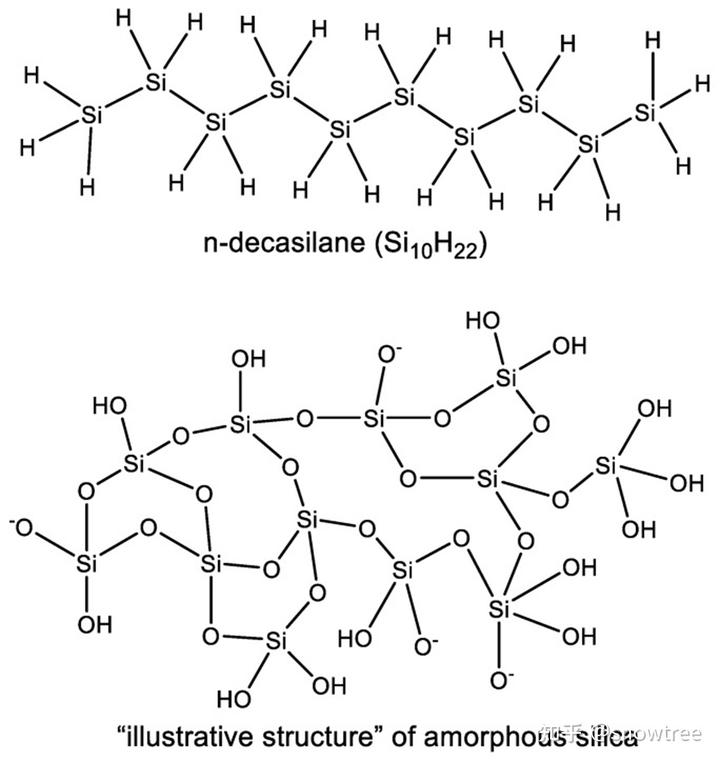

对于硅基生物存在两种主要设想,第一个设想认为硅作为碳的同族元素,有潜力形成类似 DNA 那样的硅链遗传物质,从而在某些行星环境下可以形成硅有机生物。另一种则是硅基集成电路生命——在自然中出现的以硅作为半导体材料的计算机。

但是,在展开硅基生命的畅想前,我们要意识到硅在自然界中面临一道化学上的巨大障碍:

硅很容易被氧化,一旦它被氧化,就走进了化学反应上的死胡同,既不能作为半导体材料成为机器生命的大脑,也不能作为硅有机物的遗传物质。

硅的丰度占了地球 15%,硅非常容易和氧结合,在地球上找不到硅单质,因为硅单质在自然界出现的一瞬间就会被全部氧化。地球上的硅全都是以二氧化硅(砂子)和硅酸盐(石头)的氧化物形式存在。硅和氧的化学键实在是太强了,从陆地、海洋到地心,不同的酸碱、压力和温度环境下都难以把硅氧键断开。二氧化硅和硅酸盐在化学上是惰性的,基本上都是耐高温的坚硬岩石,难以进行进一步反应,彻底走进了化学演化上的死胡同。

那么,长线性聚合物为什么通常被认为是任何生物化学的普遍特征?为什么网状的聚合物不是?

参考计算机中的硬盘存储机制,也是要把树状、网状的高层结构整理为线性的空间地址。

在我们这个宇宙,数据以确定的顺序进行排列,才能够存储、读取、复制、修改。所以无论是硅基还是碳基生命,只要是生物遵循数学规律,其遗传物质都必须是线性的长链(或环形)。

既然氧对于硅基生命的出现极为不利,那么,为什么我们不能设想一些氧含量低甚至不含氧的行星环境,增加硅基生命出现的机率呢?

这是因为在宇宙中,古往今来的所有硅元素,它们都是在富氧环境中诞生的。

硅诞生于大质量恒星的聚变反应,这种恒星的质量必须大于太阳的八倍,其中以 15 到 40 倍太阳质量的恒星合成和释放硅的效率最高。

在这些恒星上,碳聚变生成氧、氧聚变生成硅。在这个过程中:

一、在生成硅之前,恒星的前期燃烧就生成了非常多的氧,这些氧远比后期生成的硅多,宇宙中氧的丰度是硅的 15 倍;

二、硅在形成后,很容易会继续燃烧生成更重的元素从而消耗掉;

三、硅在恒星中生成后与氧混杂在恒星内部而不是表面,无法在恒星稳定燃烧时从表面发射出去,也没有摆脱氧的机制。

在大质量恒星寿命末期,聚变反应再也无法支撑它的外壳,它会在大爆炸中坍陷为中子星或黑洞,把硅和过量的氧猛烈的抛出去。这就是自然界中硅元素的来源。

但硅直到被抛入星际,也没法和恒星中过量的氧区分开来,而是在离开恒星的一瞬间就和氧结合。所以目前观测到的星际尘埃中,都以二氧化硅和硅酸盐的形式存在。

因缘巧合,一些大质量恒星形成的残骸云在引力扰动下会再次聚集,但就和恒星上的聚变反应一样,行星的形成也遵循一些普遍规律。原行星盘在聚集的过程中,引力势能转换成的热量会融化所有物质,然后行星在冷却的过程中慢慢分层——铁和镍沉到核心,硅酸盐熔岩浮在上方。在表层冷却之后,一部分挥发性元素会形成行星的大气层,硅酸熔岩会由外到内冷凝成晶体。

在这个过程中,硅酸盐没有形成单质硅、从而和金属掺杂形成集成电路的机会,更没有形成长链有机分子的可能。

人类的半导体材料来源于高纯度的石英砂——也就是二氧化硅。要把硅从石英中分离出来,必须在高温环境利用碳和氢气来把其中的硅提纯到 6 个 9 以上(99.9999%),然后用柯氏提拉法生长出可用的硅棒,在切割出晶圆后再在上面蚀刻出电路。这其中的核心在于人类能够在工业中为硅创造纯净的还原性环境。

基于硅元素的生产机制,研究行星的化学家预测行星上的氧硅比总是大于 2,这在地球、月球、金星和火星上都得到验证(月球和火星都有岩石样本,金星是通过苏联的金星探测器测定的金星岩石化学成分)。

但是,行星确实也不一定都是富氧的。恒星系有让硅脱氧的冶炼机制,这种冶炼机制在太阳系中就存在。

在太阳形成初期,靠近太阳的尘埃盘处于非常高温的状态,这种状态让氧化物容易挥发,在阳光的照射和推动下,水和氧气被推向了太阳系外侧,硅和金属物就形成了脱氧的冶炼产品。

在 2011 年,信使号抵达水星附近,发现水星表面确实有硅含量超高的现象,氧只有硅的 1.2 倍,远远少于地球和金星的 2.3 倍。硅的富集让金星表面出现了硅和金属混杂成合金的现象。

这个发现不能说明近恒星的行星都能像水星一样具有很低的氧含量,毕竟水星拥有超常规的特大铁核(占水星质量超过 70%),暗示它发生过非常规的大撞击事件。但水星还是说明了自然界存在小概率的硅冶炼现象。

这种贫氧、富金属的高温环境,能不能产生硅基生命呢?

王晋康在《水星播种》中就描述了在水星表面,有一种生活在 500 度低熔点金属中的硅基生命。在长达一个月的白天中,水星表面温度高达 500 度,这让低熔点金属(纳、锡、钾)以液态形式存在,在金属液体中,高熔点的金属(硅、铁、铬)形成了固态骨架,这些骨架俘获了液态金属形成了纳米级的原始生命。

这部小说描述的场景确实契合了近十几年来水星上的新发现,但还是没有规避硅链过于脆弱的问题:

硅和硅组成的化合键强度太低,不可能在 500 度高温的金属溶液中组成长链条分子。

能够形成有机物的元素备选不多,硅作为碳之外最接近成功的一种,它能够形成复杂的长链分子的温度应当在 300 度以下,而且越低越好。

那么,水星环境会不会有利于催生半导体式的硅基生命呢?

虽然水星是一个岩石行星的另类,但是宇宙那么大,说不定还有比水星更强的冶炼环境,再加上某种微观金属富集机制,让硅被封装成微小的芯片。虽然自然界很难能够把硅提炼到 99.9999999%的纯度(半导体工业的标准),但达到《山》里原始的硅基生命基本要求,这样的可能性存在吗?

这还是不够的。地球碳基生命的起源需要的刚性条件很多,除了必须起源于亚原子之上尺度的分子自组装机制之外,还必须起源于一个狭窄的温度区间。

对于硅基生命来说,这个温度区间的存在对它不利。

硅基芯片有个适宜的运行温度。在炎热的夏日能够明显感受到手机发热、变卡,超算集群的主要运营成本之一是散热电费。

硅在 200 度之上,会因本征导电而无法工作,没法扮演自己作为半导体材料的角色。

我们会发现,手机在 80 度之上就会发热变卡,这时还远低于本征温度,芯片的性能就已经劣化了。

NASA 为了让抵近太阳的航天器能够工作开发的碳化硅芯片,其本征温度可以达到 600 度,但实用的温度也不过 200 度。

无论是硅还是碳化硅,甚至是本征温度最高的金刚石,它们的工作温度都远低于它们的熔点(合成温度)。

硅提纯所必须的高温(>1400)与硅半导体的有效工作温度(<150 度)之间有着不可调和的矛盾,硅基生命在自我生产过程中的高温,会彻底破坏掉它们储存的至关重要的信息——没有可用的遗传物质。

不过,虽然硅基半导体生命无法自然涌现,但类似水星的冶炼机制还是让硅基生命能有极小的几率绕过氧化的大过滤器。

近几十年的材料学已经证明硅有机物可以在低温溶剂中(这种溶剂当然不能含氧,比如水就会在一瞬间破坏掉硅链),呈现出不亚于碳有机物的复杂性和稳定性。

那么有没有可能一些行星在靠近恒星地方提纯了硅,然后在某种情况下被甩到了恒星系外侧,然后在寒冷的环境下发展出硅有机生命呢?

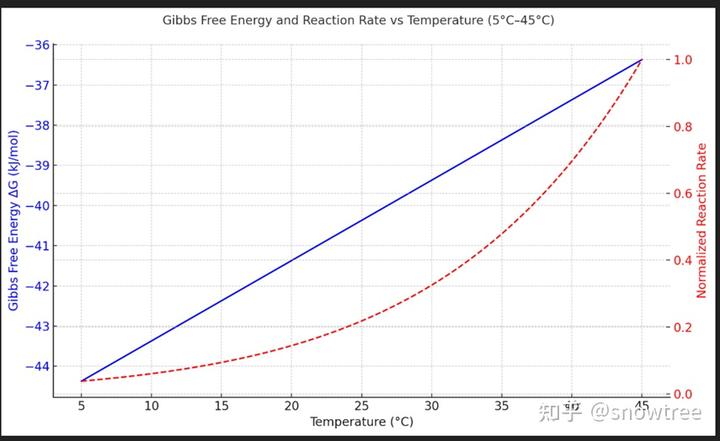

涌现出硅长链有机物的理想环境温度必须在负 40 度,但是在这个温度下,化学反应的速度也会很低。

化学反应速度和前面提到的半导体工作温度,都涉及到生命涌现的另外一个大过滤器:温度。

为什么高温和低温生物不存在?热力学定律决定最适宜涌现出生物的温度区间高温的极限:无机生命 300 度,有机生命 150 度

地球生态系统在 20 到 40 度这个温度区间最具活力。

在 100 度之上水会沸腾,在 0 度之下细胞会被内部生长的冰晶刺破。因此,我们通常会认为是液态水决定了碳基生物的生存温度区间。

不同行星环境的温度差异很大,远离恒星的行星表面接近绝对零度,而靠近恒星的行星表面高温可以融化岩石。宇宙中的行星环境包含了从绝对零度到 3000 摄氏度的温度区间,因为我们会很自然的认为不依赖水作为溶剂的生物就可以摆脱地球环境的温度限制,从各种行星表面涌现出来,

但在之前的讨论中,我们可以意识到芯片对高温的耐受性不比我们人类好多少。考虑到芯片微小的体积和扁平的形态,它的散热系统效率远比我们的大脑要高,但依然需要风扇甚至冷却液来进行主动散热。

硅基存储器和 DNA 由于高温失效的温度很接近,这不是一个偶然的巧合,而是热力学决定的必然。

在之前关于生命尺度的讨论中,我们知道看起来空荡荡的微观世界实际上是不可压缩的。在相互影响的多粒子系统中,高温意味着两个后果:

一、粒子运动加速,挑战着链接它们的电磁力约束。

二、系统变得更加混乱无序。

现代工艺的存储芯片已经逼近物理极限,笔记本 ssd 的工作温度超过 80 度就会造成不可逆的损伤。在尺寸小于 5 纳米的 p-n 结中,一旦 80 度,任何材料都将面临热激发导致的电荷泄露。

无论是 DNA 还是微型电路,在高温下都面临着崩溃的危险,只是以不同的形式体现出来:DNA 中的磷酸二脂链和糖环会断裂,芯片之中的电子会变得难以约束。

当然,更大尺度的 p-n 结会有助于改善高温的影响,但这就意味着这种生命体更难以自然涌现——需要更多的粒子来进行有序排列,就像用更多骰子投掷出同一特定数字,那概率就更小了。

如果我们跳出硅基的范畴,在 5 纳米的尺度下,金刚石 p-n 结可以在 300 度高温储存信息,这已经是克服电子隧穿效应的极限了。

半导体生物需要高温环境进行脱氧提纯,这与它们 300 度的最高工作温度相违背,所以半导体生物注定不能在自然界中涌现。

无论是硅还是碳组成的长链分子,硅或碳原子之间的连接都能在 300 度高温下稳定存在,甚至碳链耐高温能力比硅还强。但为什么碳基生命只能在 100 度以下的温度中生存?

这是因为碳作为长链骨架虽然很结实,但有机物的多功能性并不是由骨架决定的,而是由碳链连接的无数不同的次级粒子提供的。

DNA 热解主要是因为磷酸二酯键和氢键在 100 度就会被破坏。

无论是硅基还是什么其它更耐高温的链条骨架,它们要想具有和 DNA 和碳基蛋白质一样的复杂功能,只要链接上有氢键,那也一样会在 100 度左右被破坏(与水无关)。

干燥环境会对有机物的稳定性有帮助,例如磷酸酯键可用维持到 200 度才分解。ATP 是我们生物体的能量电池,其中的磷酸酐键在干燥环境 150 度就发生分解。过氧键在 100 度发生分解,二硫键约 150 度,偶氮化合物则是 130 度……

所有碳基和非碳基有机生物都受到热力学的制约,在 150 度左右遇到难以逾越的信息储存障碍。

低温的极限:寒冷导致的低能量困境

低温有利于有机物的稳定存在。病毒在室温下都有可能马上分解,但它们可以埋藏在终年不冻的西伯利亚雪原和南极冰盖下休眠几百万年。

但低温会带来两个后果,一是化学反应的速度变慢,二是溶剂的溶解度降低。

化学反应的活跃程度与温度呈指数级关系,上图的红虚线是化学反应随温度的变化曲线,45 度时的反应速度是 5 度时的 20 倍。