从最近关于如何形成“肌肉记忆”的研究来看,应该是越用越灵巧。

这不只是宏观上我们所理解的熟能生巧 ---- 而是深究到神经系统内部:一个工作做的次数越多,就更容易“占据”更多的神经资源、更容易形成多种冗余的神经通路。

换句话说,工作量决定了神经通路的多少。

可以先回想一下当年我们第一次学骑自行车、弹琴、打篮球或者游泳的场景。

那时候的神经系统,着实叫做 brand-new,是在调用很分散的神经元,努力协调我们的眼睛、嘴、手、腿、甚至全身。那些拍球砸自己的脚、或者带球直接带空了的行为,恐怕都是学习中必经的过程。

只有通过一次次的练习,让本来毫无关联、相距一米远的肌肉们一次次共同收缩舒张发力,这才能慢慢训练出肌肉记忆。也就是从此以后,你一摸到球就知道怎么带球走,不需要再酝酿思考是先迈腿还是先拍球。

这个过程从神经系统的角度概括起来,就是随着训练和提高,我们会逐渐依赖一组更精细、更稳定的神经元通路 ---- 这就是肌肉记忆的基础。

对于肌肉记忆到底是如何建立的,最近在动物研究里有了明确的结论。

首先,“记忆印迹细胞”已经被明确鉴定出来、也就是将要加入到肌肉记忆通路中的细胞们。然后,我们也可以明确观察到这些神经元如何接收训练信号、并连接不同脑区来“稳固通路”让人熟能生巧。最后,对于技能在大脑中的存储理解方式、甚至是帕金森疾病中的病理,如今也有了更深刻的讨论。

“记忆印迹细胞”其实是一个比较古老的概念,一百年前就有人提出“记忆载体”,也就是记忆到底靠什么来记载、日后你想提取记忆的话到底要提取什么东西。但一直以来,想鉴定出这个载体很困难,因为我们没有能真正做神经元活动成像的方法。

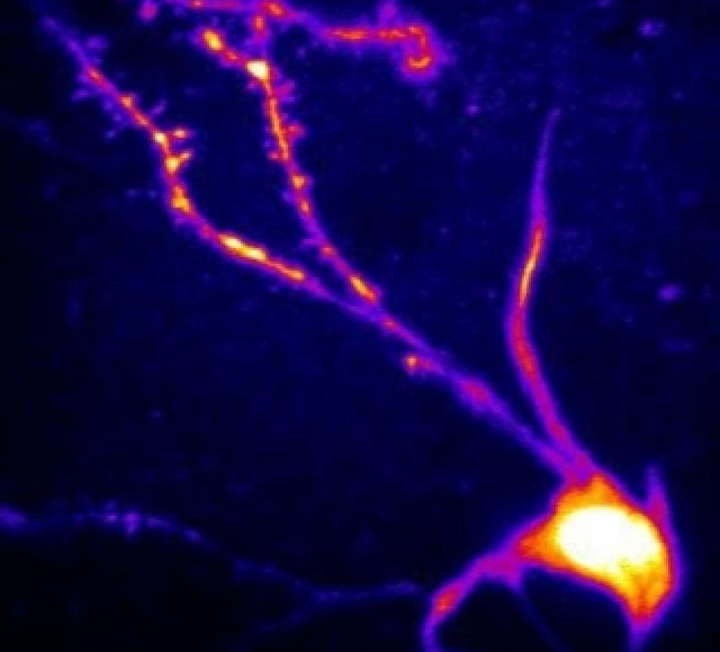

如今不一样了,现代神经学有神器相助,比如光遗传学和双光子显微镜,能直接追踪哪些神经元在学习时被激活,并在记忆回忆时再次点亮。这直接让记忆载体变得可视化、让我们可以眼睁睁看着一段记忆是怎么形成的、到底哪些细胞“承载”了一段记忆或者一个技能。

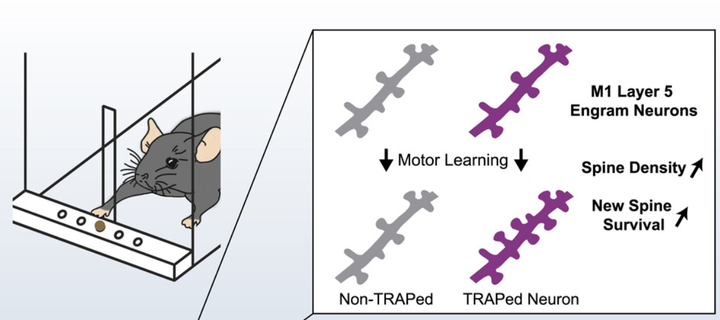

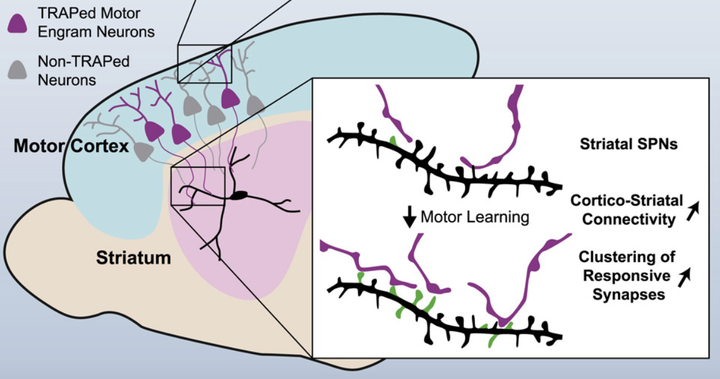

因此“印迹细胞”被确实地鉴定了出来,它们不仅在形成记忆时至关重要,还会在需要调用相关技能、或回忆起相关经历时,重新点亮并活动。比如在学习运动技能的过程中,运动皮层中的部分神经元会承担起“记忆印迹”的角色,与纹状体等区域建立新的突触连接,从而稳固技能。

这些细胞和通路具有冗余性和高度稳定性,因此,就算是我们十年不骑自行车,也还是能在第十一年的时候看见自行车就马上骑走。

在小鼠学习特殊场景食物抓取行为中(手续要穿过一个孔孔去掏),整个过程被记录的一清二楚。小鼠伸手的动作直接传递到印迹细胞中,而后这部分神经元放电、激活了远端脑区(背外侧纹状体),形成了强有力的输入和输出连接。久而久之,小鼠熟练掌握了这个特殊掏取行为,就像人学会了骑自行车。

那么在已经学会了掏取行为的小鼠中,还需要印迹神经元吗?按照目前的理解,即使这时候抑制了这些神经元的活动,小鼠也仍然可能完成动作。这就回到了我们最初的讨论,一个工作做的次数越多,就更容易“占据”更多的神经资源、更容易形成多种冗余的通路。

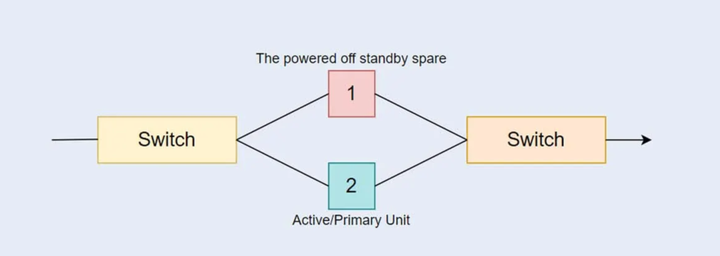

这就很像现实中的路,旅行需求决定了路能有多少条。极少有人想(或能)走进一个原始村落,也许只有一条路可以穿山越岭,一旦有任何落石、洪水破坏,那连接村落和外部的通路就完全断了。但如果是从北京到上海,来回旅行的人太多,有无数条路径可以选。无论哪一种途径突然坏了,也不会让北京到上海的连接被破坏。

一个工作做得太多太熟,就算有很多阻碍、就算换了环境、就算人一定程度残缺了,也不妨碍你再一次成功做出来。

这一套对肌肉记忆的全新研究结果,对我们如何理解帕金森带来不少启示。如果帕金森病只是肌肉记忆受阻,那么患者可以通过反复练习强化技能来改善运动能力。但如果帕金森病会摧毁运动印迹神经元、并以此阻止新印迹的形成,那么就必须采取完全不同的策略来研发有效疗法。

再思路广一下,这对于遥远将来的记忆提取、记忆移植,也许也算是一块奠基石工作了。