题主好。你描述中那次开会是非常典型的「群体思维」(Groupthink),不能归因于没有独立思考。我来借两个实验和一部剧聊聊这事。注:本文涉及 Apple TV《片场风云》剧透。

「大家都瞎了吗?」的阿希从众实验

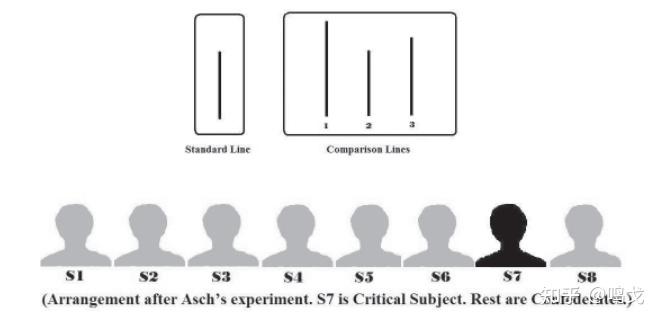

先来看一张图,问:右边框里三条线,哪条和左边的标准线一样长?

你肯定轻松选出来了吧,顺便翻个白眼:「这什么弱智测试?」

这个看似送分题的测试,正是社会心理学家所罗门·阿希在 1951 年设计的经典从众实验。他安排了八人一组来判断,但其中七个都是托儿(研究助手),只有最后第二个(上图中的 S7 号选手)才是真正的被试。实验开始后,托儿们会轮流给出错误的答案,比如一致声称「线 3 和标准线一样长」。

结果如何?在多轮测试中,有 75%的被试至少有过一次屈服于群体压力而选择了错误答案,更有三分之一的人在一半以上的测试中都选择了随大流。

这个实验告诉我们:当身处群体中时,我们判断的标准会从「事实是什么」悄然转变为「别人是怎么看的」。后来史密斯和邦德(1996)对过去几十年大量复现了该实验的荟萃分析进一步发现,当「同盟者」达到 3 人及以上,从众效应显著增强(人越多越强,但到 10-15 人时趋缓)。

所以你能轻松选对,很大程度上因为此刻你正一个人独立判断。如果你身边有三个朋友都信誓旦旦地为那个错误选项投票,你也会开始怀疑人生,最终跟着投错。

你提到的那位成员犹豫再三没吭声,很可能因为他是后发言的,面对前面一堆「线 3 看起来没问题」的队友,心理压力可想而知。更妙的是「领导也面露赞许」—— 这就复杂了:是领导先表态影响了大家,还是大家先附和影响了领导?虽然权威人物的意见通常有更大权重,但如果领导是最后表态的,搞不好他才是最大的从众冤大头。

「反正有人会管的吧?」的旁观者效应

不过从众只是表象。线条测试选错了没什么大不了,但公司项目搞砸了,可是要整个团队一起背锅的。在这种涉及实际后果的情况下,我认为有另一个更核心的心理效应在作祟——责任分散(Diffusion of Responsibility)。

这要从一个著名的社会悲剧说起:

1964 年,一位名叫基蒂·吉诺维斯的女性在纽约当街遇害,整个过程持续了半个多小时。当时《纽约时报》报道称,有 38 位邻居听到了她的呼救,但没有一个人报警或出手相助(后续研究发现报道有夸大成分,但事件本身激发了重要的社会心理学研究)。

为什么这么多人眼睁睁看着悲剧发生?

心理学家达利和拉塔内(1968)设计了一个实验来寻找答案。他们让参与者通过对讲系统参与小组讨论,模拟其中一人突发癫痫,观察谁会立刻采取行动求助救人。关键变量是:参与者以为讨论组里有几个人知道状况?

结果惊人:如果参与者以为只有自己和「发病者」,85%会立刻行动;但如果以为还有四个人(共六人),只有 31%会出手。

这就是著名的「旁观者效应」:在场的人越多,个体越可能袖手旁观,哪怕后果严重。

这个心理机制可以平移到你的项目会议上:

- 责任感的稀释:每个成员看到别人都没反应,心里就会想「如果真有问题,其他人肯定会指出的」,从而卸下了自己提出异议的责任。

- 对沉默的误读:人们倾向于将他人的沉默解读为默许或赞同。就像邻居们可能认为「如果真那么紧急,别人早就报警了」。

- 行动的心理门槛:无论是报警救人,还是在会议上第一个站出来唱反调,都需要跨越一个巨大的心理门槛。当周围鸦雀无声时,这个门槛会高过天门。

那个犹豫的同事没站出来,公平点说,不能把锅全甩给他。

史密斯和邦德(1996)还发现,只要增加一个反对者,从众率就会急剧下降,甚至能降至 5-10%。

所以更该问的是:为什么当时没出现第二个质疑的声音,来把这个「行动门槛」踩低一点?

从《片场风云》看精英的群体犯傻

你可能会想,没人站出来,是不是因为我们团队太草台了?呵呵。那些光鲜亮丽的明星团队在群体思维的坑里可能摔得更惨。只是他们更擅长掩盖罢了。

今年 Apple TV 有部叫《片场风云》(The Studio)的新剧,把好莱坞精英们如何优雅地各种翻车黑了个底朝天,保证能让职场压抑的你笑出猪叫。分享两个片段你就更懂了。

斯科塞斯的「天才」构想

第一集中,「大陆影业」新上任了一位充满理想主义的新管家马特。他接手了一个烂摊子项目——给一个叫「酷爱」(Kool-Aid)的果味饮料拍一部大电影。这本质上就是个超长广告片,类似当年的百事超人或马力欧兄弟大电影。

马特是个有追求的骨灰级影迷,他决定玩把大的:邀请自己的偶像、大导演马丁·斯科塞斯(剧中由本人客串)来执导。

想想也知道,大师怎么会乐意接这种活?但他看上了 2.5 亿美元预算和绝对话语权,想借机拍一部关于严肃历史题材的「琼斯敦惨案」(一个真实的、恶名昭著的大规模集体谋杀事件)的黑色巨作,作为自己导演生涯的收官作。

于是斯科塞斯提出了一个天才构想:惨案中,邪教信徒正是喝了掺有氰化物的「酷爱」饮料自杀的——你看,品牌植入有了,电影名也叫《酷爱》,完美!

当马特硬着头皮把这个荒谬到飞起的提案(用 2.5 亿美金拍一部关于集体自杀的类邪典片)拿到董事会时,群体思维的奇观上演了:没有一个高管提出反对。每个人都心存疑虑,但看到别人(特别是领导)似乎都很兴奋。再加上斯科塞斯的名气加持,大家纷纷附和,盛赞这个想法充满「艺术魄力」。

这个肉眼可见铁定血本无归的项目,在精英们的一片叫好声中获得了通过。

现实中这样的例子比比皆是。但在剧中马特最后还是尴尬地向斯科塞斯摊牌取消项目,以和偶像决裂的代价,为精英们挽回了一点颜面。

谁来告诉大导演,他的电影烂透了?

然后还有更讽刺的第三集。团队内部审片,马特和几名高管一起看大导演朗·霍华德的新作《字母城》。电影前两个小时是精彩绝伦的犯罪爽片,结果第三幕画风突变,变成了一段主角在汽车旅馆与亡子灵魂和解的超现实文艺情节——因为导演要夹私货,纪念自己去世的表亲。

看完样片,团队所有人都觉得这个部分毁了整部戏,但每个人都以为只有自己这么想。直到马特私下询问,他们才扭扭捏捏地承认「旅馆那幕确实很烂」。

好了,现在需要有人去把这个集体意见告诉霍华德本人。结果呢?之前还义愤填膺的高管们瞬间怂了,甚至有个货为了附和导演,谎称自己也有个死去的表亲,对第三幕「感同身受」。

最后还是只能可怜的老大马特亲自上阵,硬着头皮去跟大导演对线。霍华德冷静后同意删改,但不忘放狠话:「再惹我一次,我就整死你。」

你那位团队成员,大概也不想当这个硬刚的倒霉蛋吧。

如何破局?别傻了,你破不了

聊到这,你可能会期待我给出一些解决方案,比如「建立匿名投票机制」「轮值专门转达不同想法的魔鬼代言人」「领导要鼓励不同意见」……

停。这些都是写在管理学教科书里的正确废话,在现实中大多会沦为形式主义。

为什么?因为它们没有直面一个根本性的问题:

群体决策从来就不缺发现问题的眼睛。但要求个体用最大的风险,去换取一个不确定的、且收益主要归于集体的结果,这完全是反人性的。

那些会议上附和的人不是傻子,领导大概也不是瞎子。他们只是做了最符合个人利益的计算。

集体决策翻车大家可以说:「当时情况太复杂了,谁也没料到啊。」但站出来指出问题,就意味着把自己从「我们」变成了孤零零的「我」,独自面对以下风险:

- 如果问题没发生,你就是那个杞人忧天、与集体唱反调的绊脚石;

- 如果问题发生了,你虽然正确,但会成为那个没参与责任分散、不受待见的「聪明人」。

看明白了吗?对「我」来说,这是场必输的游戏。可怕的不是犯错,是怕一个人犯错。

再说透一点—— 群体决策这种事并不怎么在乎「正确」,更在乎「安全」。

所以与其问「如何鼓励大家独立思考」,不如换个更实在的问题:在这个环境里,说真话的风险我是否承担得起?

如果你是领导,你能做的不是搞什么花哨的机制,而是切实地、反复地用行动证明:在你的团队里,「危险地正确」会得到保护和奖励,「安全地犯错」则需要承担后果。你必须亲自成为那个为「正确」兜底的人,即使如此,也不能保证成员都信。

如果你只是个普通队友,那么请收起那些英雄主义幻想。在开口之前,先评估风险,找到能与你一同承担风险的盟友,或者,找到一种风险最低的表达方式。

毕竟成年人的世界,保命要紧。

一篇扩展阅读,给你更多启发:

如果你发现自己站在了自己所在群体大多数的对立面,你会如何应对?

参考文献

Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. In H. Guetzkow (Ed.), Groups, leadership and men; research in human relations (pp. 177–190). Carnegie Press.

Darley, J. M., & Latané, B. (1968). Bystander intervention in emergencies: Diffusion of responsibility. Journal of Personality and Social Psychology, 8(4, Pt.1), 377–383. https://doi.org/10.1037/h0025589

我是@鸣戈,Flowtalk的奶爸。欢迎订阅我的新专栏「鸣戈的深夜自习室」,与你共赴深度思考与共鸣的夜晚 ⬇️

想直达感兴趣的话题?点开这个分类索引,快速找到你要的内容 ⬇️

也欢迎到【独处充电站】逛逛,一起探索独处的艺术,分享内心的充实与喜悦 ⬇️

想系统提升与自己相处的品质?《高质量独处手册》正是为你量身打造的 ⬇️