盘点一下本世纪粒子物理和宇宙学领域的重要突破吧,按照时间顺序介绍:

1. 中微子振荡的发现(重要指数:★★★★)

中微子是粒子物理标准模型中的一种基本粒子。它有三种不同的形态,分别称为、

、

. 长期以来的实验证实了三种中微子的存在,但一直没有测量到它们的质量。实际上,在粒子物理标准模型建立的时候就已经假定了中微子没有质量。如果中微子被证实具有质量,那将意味着在粒子物理标准模型之上还存在未知的新物理。

那么如何才能证明中微子具有质量呢?一个方法是观测中微子是否存在振荡现象。中微子振荡的意思是中微子的三种形态会发生混合,形成叠加态。这意味着中微子在运动过程中不处于某种特定的形态,而是三种形态都有可能。只有当你观测它时,它才会随机坍缩到其中一种形态,且坍缩到其中某一种形态的概率会随距离周期性变化。然而,只有质量不为 0 的粒子才会形成这种叠加态。所以,如果实验探测到了中微子振荡现象,那就说明中微子的质量不为 0.

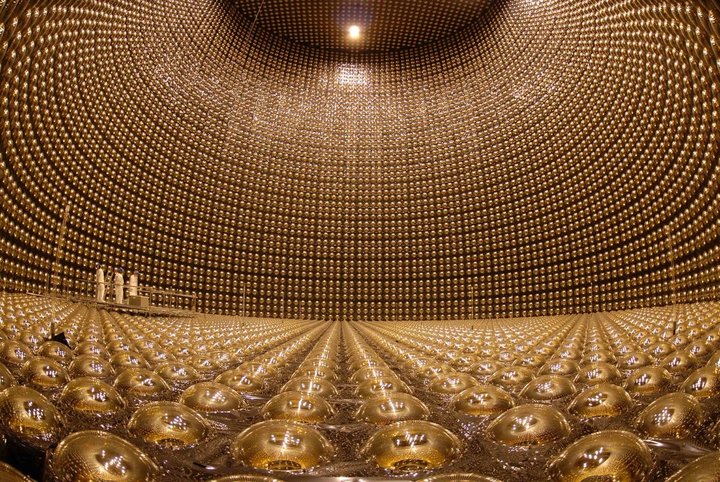

在 2000 年前后,中微子振荡现象被日本的超级神冈实验和加拿大的 SNO 实验证实,从而证明中微子实际上存在微小的质量,推翻了标准模型的假定。实验组的负责人最终获得了 2015 年的诺贝尔物理学奖。中微子振荡是目前唯一坐实的超出粒子物理标准模型的新物理现象,为此后粒子物理理论的研究指明了方向。因此在我心中这一发现的重要指数可以给到 ★★★★ .

2. 暗物质的新证据(重要指数:★★★)

暗物质是宇宙学中为了解释许多天文观测上的疑难而引入的一种广泛存在于宇宙中的不可见的物质。在上世纪 30 年代的时候,就已经有天文学家根据星系团运动的观测数据推测出了暗物质的存在。到了 70 年代,针对星系旋转曲线的测量结果表明了理论计算与观测数据之间的巨大鸿沟,这种疑难也需要假定星系中存在大量不可见的暗物质才可以解释。自此,暗物质的概念开始被学界重视。然而,上面提到的这些观测结果不仅可以被暗物质解释,某些修改的引力理论也可以解释它们。因此,暗物质学说亟需一些更加坚实的证据来巩固自己的地位。

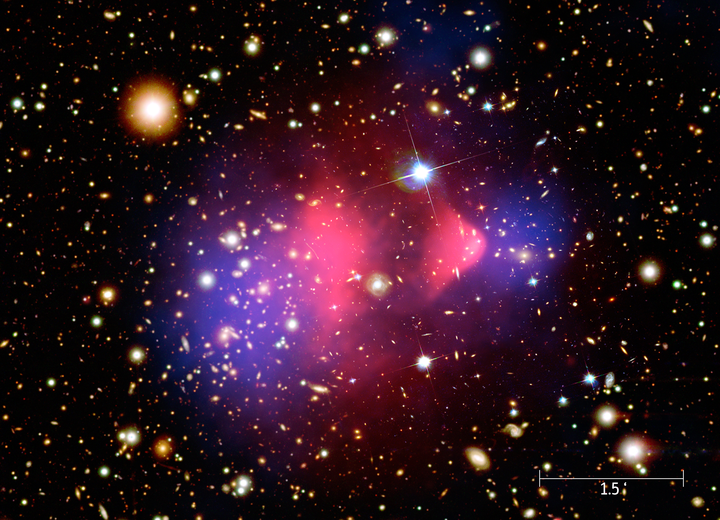

终于在 2006 年的时候,星系团引力透镜效应的观测为暗物质的存在找到了新的证据。引力透镜是广义相对论预言的一种天文现象。在广义相对论中,时空会被大质量天体所弯曲,光线在经过这些天体周围时路径会发生偏折,就像经过了一个透镜一样。通过哈勃望远镜,天文学家们观测了子弹星系团的引力透镜效应,并根据观测数据反推出了星系团的质量分布。

在将观测到的星系团质量分布与 X 射线信号反映出的可见物质分布对比之后,天文学家们发现这两种分布是不重合的。如下图所示,图中蓝色部分是由引力透镜效应反推出的总质量分布,红色部分是可见物质分布。这表明可见物质并不能主导星系团的质量,它们只占星系团总物质的一小部分,星系团的大部分质量是由不可见的暗物质提供的。这一结果是修改引力理论很难解释的,因此它为暗物质的存在提供了非常坚实的证据,重要指数可以给到 ★★★ .

3. 希格斯粒子的发现(重要指数:★★★★★)

希格斯粒子是粒子物理标准模型中的一个地位极其重要的粒子,正因为有了它,标准模型中的其他粒子才被允许拥有质量。如果没有希格斯粒子,那么构成我们可见物质世界的所有粒子都会是无质量的,我们熟悉的一切物质结构将不复存在。

希格斯粒子是在 1964 年的时候被提出的,在后面几十年里物理学家们一直在对撞机实验中寻找它。不过,由于对撞机的能量和数据积累能力一直不够,所以几十年的时间里都没有发现过它的踪迹,直到欧洲核子中心的大型强子对撞机(LHC)开始运行。

LHC 于 2008 年开始运行,经过几年的数据积累和分析处理之后,终于在 2012 年有了成果。LHC 上的两个实验组共同宣布发现了希格斯粒子的信号,从此填补上了粒子物理标准模型中最重要的一环。提出希格斯粒子的希格斯和恩格勒(其他提出者都已去世)获得了 2013 年的诺贝尔物理学奖。在我看来,这是本世纪前 25 年物理学界最重要的突破,重要指数实打实的 ★★★★★ .

4. 宇宙微波背景辐射的精确测量(重要指数:★★★)

宇宙微波背景辐射(CMB)是从宇宙大爆炸时期遗留下来的光。138 亿年前,宇宙从一场大爆炸中诞生,产生的光充满了整个宇宙。这些光经过上百亿年的演化遗留至今,其波长随宇宙膨胀被拉长至微波波段,最终形成了今天氤氲在整个宇宙中的微波背景辐射。

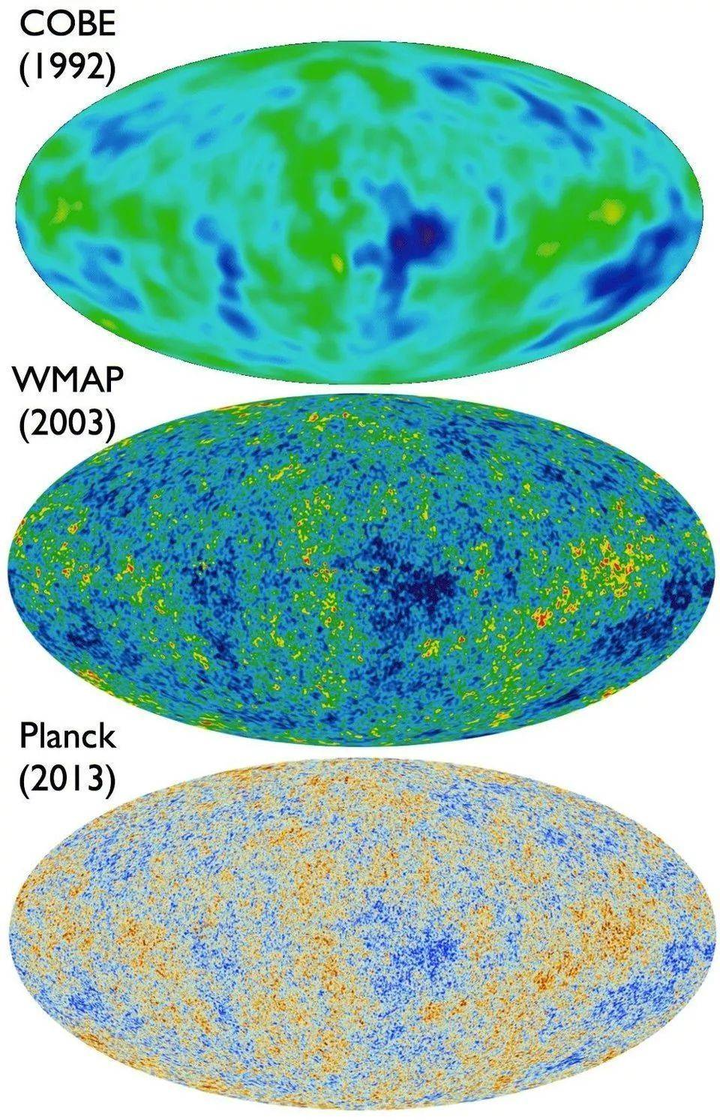

CMB 最早在上世纪 60 年代就已经探测到了,但是在很长一段时间里面探测设备都不够先进,因此只能探测到这个东西的存在,而不能探测到其中的微小涨落。实际上,CMB 的微小涨落中包含着有关宇宙的丰富的物理信息。如果能对其进行精确测量,那就可以精确地知晓宇宙的曲率、膨胀速率、物质组分的比例等信息。这对我们理解宇宙的演化是非常重要的。

从上世纪 90 年代开始,天文学家们计划了一系列的卫星实验来在太空中精确测量 CMB 的涨落。到目前为止总共完成了三代实验。其中最早的卫星实验叫做 COBE,这个实验的负责人获得了 2006 年的诺贝尔物理学奖。最新的实验叫做 Planck,它的最后一次实验数据发布于 2018 年,这些数据已经能在 1%的精度上精确测量宇宙模型的物理参数。借助 Planck2018 的数据,宇宙学家们可以把宇宙中可见物质、暗物质、暗能量的比例确定在 5%、26%、69%. 同时,它对宇宙膨胀速率的测量结果将所谓的“哈勃常数疑难”呈现在宇宙学家们的面前,这可能是宇宙中某种未知物理的暗示。重要指数可以给到 ★★★ .

5. 引力波的发现(重要指数:★★★★★)

引力波是广义相对论预言的一种天文现象。在广义相对论中,引力等价于弯曲的时空几何。时空各处的弯曲程度可以被一个“度规场”来描述。正如电磁场传递了电荷之间的电磁力,度规场也可以被视为传递了物质之间的引力。又正如电磁场会波动传播形成电磁波,度规场也会波动形成所谓的引力波。它们就像在时空之海中行进的片片波浪。原则上,绝大多数物体的加速运动都会产生引力波,只不过通常引力波的强度极为微弱,很难被检测到。只有非常剧烈的天体物理事件,才能够产生足以被人类仪器探测的引力波。

引力波的概念在上世纪 30 年代就被爱因斯坦提出了,但实验上的探测一直没有顺利进行,直到激光干涉引力波天文台(LIGO)的立项。引力波的探测利用的是引力波对空间距离的改变。前面我们说过引力波是度规场(时空弯曲程度)的波动。当引力波传播至某一位置时,它就会拉伸或压缩此处的空间。LIGO 制造了一个巨大的激光干涉仪,它有两条长达 4 公里的相互垂直的干涉臂,臂内通有干涉的激光。当从合适方向传播过来引力波时,干涉仪的一条臂会被拉伸,而另一条臂则会被压缩。这样一来,激光的干涉方式就会被改变,仪器就捕捉到了引力波的踪迹。

2015 年,LIGO 实验组成功探测到了双黑洞合并产生的引力波,取得了里程碑式的突破。实验组的负责人因此获得了 2017 年诺贝尔物理学奖。至今,LIGO 等实验组已探测到了上百个由黑洞或中子星合并造成的引力波事件。这些成果使我们对黑洞和宇宙演化拥有了新的认识,可以说是开启了宇宙学的新时代。重要指数 ★★★★★ 实至名归。

6. 低频引力波的探测(重要指数:★★★)

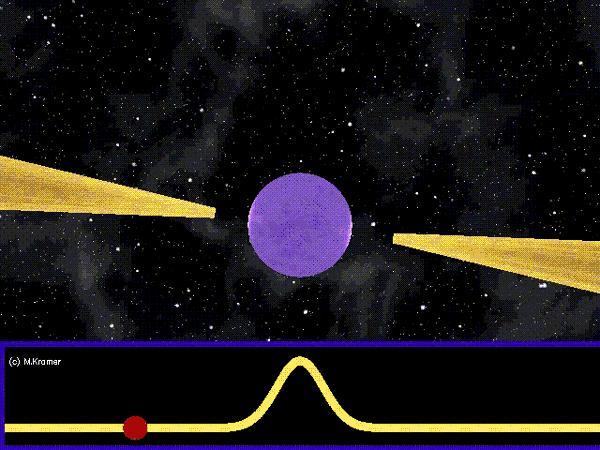

前面说的引力波是常规质量的黑洞或者中子星合并形成的引力波。它的特征是波的频率非常高,可能每秒钟都可以波动好多次。然而,宇宙中不仅有高频引力波,还有频率低到一年都不一定能波动一次的低频引力波。这种低频引力波无法被 LIGO 这样的地面激光干涉实验所探测,而是需要利用一种更为神奇的实验方法——脉冲星计时阵列。

这是一种基于脉冲星探测引力波的方法。它其实还是利用的引力波对空间距离的改变。脉冲星是一种发射脉冲周期性到达地球的中子星。其脉冲周期非常稳定,因此可以被当作一种标准计时工具。当引力波传播至地球与脉冲星的中间区域时,它会改变地球与脉冲星之间的距离,从而使脉冲提前或推迟到达,形成计时残差。由此,射电望远镜就可以捕捉到引力波的信号。当然,如果只观测一颗脉冲星的话,我们无法区分计时残差是由引力波造成的还是由其他原因造成的。但如果同时观测几十颗脉冲星,发现它们的计时残差之间有特定关联,那就可以确定计时残差是引力波造成的。

2023 年,中国的 CPTA、北美的 NANOGrav、欧洲的 EPTA 以及澳洲的 Parkes 四个脉冲星计时阵列实验组同时发布了低频引力波的观测证据。这是近几年来宇宙学领域最重要的进展。利用低频引力波的观测数据,可以推断宇宙中是否存在互旋的超大质量黑洞,是否有宇宙弦之类的奇异结构。这对我们理解宇宙是非常重要的促进。重要指数暂时给到 ★★★ ,如果未来有进一步的新发现,可以给更高。

去年写过一篇低频引力波探测的科普,感兴趣的小伙伴可以看看:

中国天眼 FAST 探测到纳赫兹引力波存在证据,相关研究达领先水平,这意味着什么?哪些信息值得关注?

可预见的未来

在下一个四分之一世纪(2025—2050),随着各种实验观测计划的立项,有希望看到更多重要的突破,比如:

(1)暗能量性质的精确测量,证实暗能量在演化。这个其实已经有实验迹象了,今年 DESI 实验发布的数据已经在较高的置信度上揭示了暗能量的演化性质。未来 5 年之内,随着数据继续积累,相信能够在更高的置信度上证实这件事情。预计会是一个 ★★★★ 级别的成果。感兴趣的小伙伴可以看我之前写的一篇介绍:

2024 年,天文学领域都有哪些令人激动的新进展与重要发现?

(2)毫赫兹引力波的探测。我国和欧洲已经计划发射卫星在太空中组建激光干涉仪来探测毫赫兹频段的引力波。这个项目预计在 2035 年左右建成并运行,届时我们会对引力波有更加充分的研究。重要程度可以类比脉冲星计时阵列,★★★ .

(3)原初引力波的探测,证实宇宙暴胀理论。这个其实有点悬,因为我们不知道原初引力波的强度究竟如何。原初引力波是宇宙暴胀理论预言的在宇宙诞生初期产生的引力波,它的强度由一个参数——张标比 r ——来衡量。许多暴胀模型预言的张标比在 r=0.003 左右,大约在未来的十年之内实验精度就可以到达这个界限。届时我们可能会成功探测到原初引力波,从而证实宇宙暴胀理论,也可以间接说明引力的量子——引力子的存在,这将会是一个 ★★★★★ 级别的发现。但也有可能直到很高的精度下也没有探测到原初引力波,这会帮我们排除掉许多种不可能的暴胀模型。

(4)直接探测到暗物质粒子或者原初黑洞。这个也有点悬,因为我们目前对暗物质粒子的物理性质知之甚少,所以不知道什么样的探测手段才能捕捉到它的踪迹。原初黑洞也是不知道它是否真的存在于宇宙当中。但如果成功发现了它们,必然会是一个 ★★★★★ 级别的突破。

(5)TeV 能标的新物理。这个依赖于新的大型粒子对撞机项目是否能立项。如果能立项并成功运行,那就有希望在 TeV 能标找到超出粒子物理标准模型的新物理,这至少是一个 ★★★★ 的突破。如果能发现未知的新粒子,将会是实打实的 ★★★★★ 级别的成果。