还有用大石头的,而且是一块被从将近四百公里外海域上运回,并利用贝壳切割器加工,直径在三十厘米到三米,重量最大能到四吨的石灰岩。

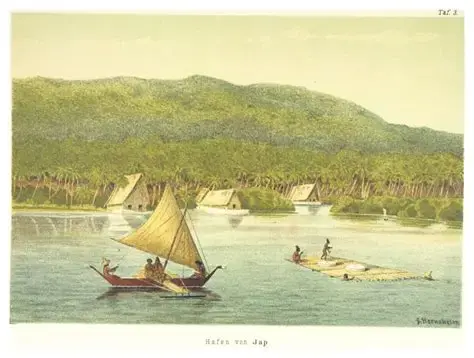

这种货币体系产生自今天密克罗尼西亚的加罗林群岛上的雅浦岛,当地人将其称呼为“Fei”,也被称为雷石,现代人一般将其称之为雅浦石币(Rai Stones),也是人类历史上经典的村民分享核聚变时刻。

之所以这种用大石头作为货币特殊,是因为其依靠着铜石混用阶段的科技,在五六千人的岛屿上搞了一套去中心化结算的区块链。

这一切都得从最开始讲起来,和南太平洋大部分南岛民族一样,雅浦岛上的居民的祖先也从海上迁徙而来,而依靠着先进的航海技术,诸多群岛之间有着很频繁的贸易活动,其中最稳定的便是雅浦岛和帕劳岛之间的联系。

最起初雅浦岛的居民只是发现,帕劳岛上拥有着丰富的石灰岩资源极其丰富,海岸的石头层层叠叠鳞次栉比,这是雅浦岛上没有的景色。

这是因为,帕劳岛的基岩绝大部分是由抬升后的沉积岩组成,这些由无数代珊瑚虫死亡后堆积的碳酸钙骨骼形成的石灰岩层。

而这种石灰岩在质地上平滑且有着类似树木年轮的纹路,也被没见过的雅浦人视为是艺术品原材料。

但更关键的是,雅浦岛的基岩是火成岩形成的变质岩,对于使用石器和贝壳的雅浦人来说没法就地开采石头,雅浦人想要石灰岩就只能去帕劳,所以帕劳的石灰岩就形成了一种产地上的垄断地位。

所以我们现在知道,对于雅浦人来说,首先石灰岩只能通过帕劳一种渠道运输而来,其次雅浦人使用独木舟在短时间内运来的石头又是有限的,再其次这种石头又在雅浦人的文化中有着达成共识的价值,所以这种石头就被顺理成章的视为了一种权力与地位的象征。

但如果大家只是搬着石头在岛屿上换椰制品,那这个故事在这里就可以结束了,而雅浦石币也不过是重复了欧亚大陆上铜钱、银币和黄金的故事罢了。

最关键的是,雅浦岛民宛如龙场悟道一般,在某个是简单他明白了一个道理,那就是这块石头本身不能吃不能喝,而他的价值产生,其实来自于人们航行到帕劳付出的人力物力和承担的风险。

这一近乎于古典经济学中“劳动价值论”的观点,在当地人社会中慢慢也就变成了一个共识,但岛上的权贵依然在手头物质充裕的时期,会组建一支队伍前往帕劳开采雷石,并且就地加工后系在船尾的排筏上运回雅浦。

比起这块打孔的圆形大石头本身的材质和重量,更关键的是老板为此付出的代价几何,这其中首先囊括了往返时航海的风险,其次他们开采帕劳的石头还要给本地人献上礼物或相互交换保持良好的信誉,最后就是随行人员在用贝壳凿和石锤开采与打磨期间的所有参与者的衣食住行。

这些支出虽然没有实际的记录,但因为整个社会的人数有限,所以可以被互相指正与认可,久而久之人们就对于这种货币形成了极强的认同感,登记与交易这种货币的方式,也都是召开集会公开宣布此事。

也就是说当一个石币的持有者,宣布要用自己几年前组织人手开采的货币,来买下岛上一块芋头田的时候,他要做的不是搬走大石头送给卖方,而是公开宣布自己的石头转让给了对方,大家都记住并认可后就可以了。

并且,相比于贵金属货币需要切割和防止磨损,石币的优势也在于可以无损耗地找零,也就是买家可以宣布转让一块石币中的任意比例给别人。

而所有的石币,也被统一保存在岛上的广场内被展览和炫耀,直到今天。

也是因为石头本身的不重要,所以才有了被人类学家威廉·亨利·弗内斯三世 《石币之岛》中记录的有趣现象,他在雅浦听说到了这样的故事,有一批人在运输一块石币的过程中,返航路上突发意外石头掉到了海里没法带回去了。

只不过随行人员愿意给这块石币的存在作证,在集会上说海里这个地方真的有一块由他们采回的石币,因为只有这样才能证明主家的财产确实存在,自己的劳动也没有白费。

而返航后,这块海里的石币依然被大家承认,可以正常交易,只不过要折损一些价值而已。

讲到这里大家就明白了,只要把去帕劳切石头换成程序员车代码,把拥有共同信仰的岛民换成程序员,那么我们就可以得到早期的比特币等加密货币。

而凯恩斯的《货币论》中对此亦有记载,不过他更着重的是雅浦石币记账的功能,借这个现象来证明账本的物理形态只是其次,最关键的是社会认同,是社会契约与普遍遵守。

而这一切,最早都可以追溯到,公元五百年左右,雅浦人口传神话中的探险家阿那古曼,而现存最古老的石币实物也可以追溯到 11 世纪,也就是说在欧亚大陆上正在辽宋争锋,诺曼征服的时代,太平洋上的岛民正在玩虚拟货币,这件事本身就已经够神奇的了。

这里是浣熊君,一个在知乎撂地的闲散作者