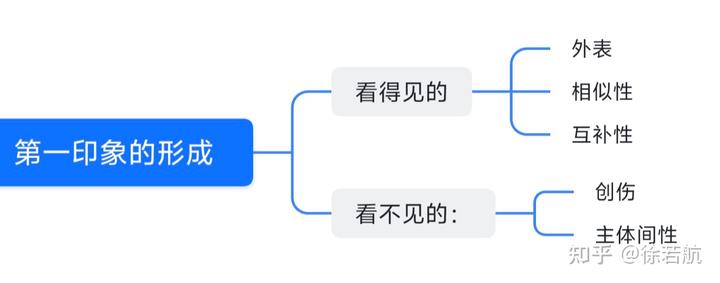

人和人之间的交流除了看得见、听得到的部分,还有很多人自己不知道的部分。

而且看不见的部分信息量很大,判断速度也很快。差不多一分钟以内就会形成对一个人的印象。

这种结论虽然不一定靠谱,但也有很多值得人去发现的东西。

人会很快过一遍别人的:

外表:长相,轮廓,举止,声音……通常外表较好,热情,真诚,有亲和力的人比较受欢迎。

并快速和自己内在的部分进行匹配:

相似性:人更喜欢和自己有共同点,能感觉是“自己人”的人;

互补性:看到能帮到自己不足地方的人也会喜欢;

过去的创伤:人不一定知道那是什么,但会自动排斥和过往伤害相关的人,靠近和保护自己的、给自己安全感等元素相关的人。

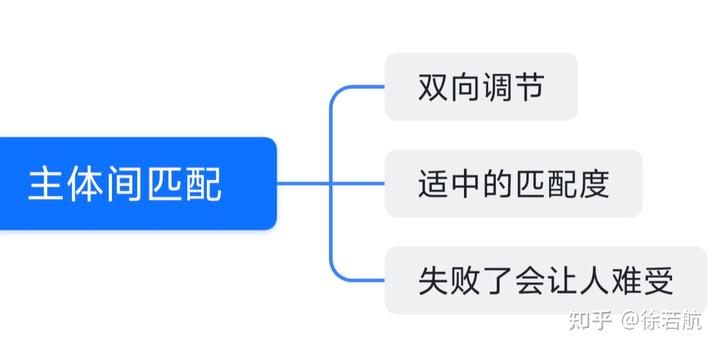

除此之外,人和人的非语言部分也会互相匹配,并以此理解自己和别人的整体状况,这部分心理学称之为“主体间性”:

人会更愿意接近那些和自己语气、动作相似的人,信任那些能和自己无意识里频率同步的人。

这点母婴关系和成人互动都是如此:好的关系里,能看到一方的表情在 0.5 秒之内随另一个人变化。

而且很多人不是一开始就能匹配成功,而是在不断匹配失败之后的再匹配中逐渐匹配上的。

这种互相匹配能缓解人的焦虑,也能增强人开心的感觉。

匹配失败的感觉会让人感觉受挫、累、无聊……

因为人们平时不容易意识到主体间内隐互动的过程,所以会把这部分当成“直觉”。

所以人有时多年之后会回想起两个人早期的接触,并有新的理解也是很正常的。

婴儿通过主体间的匹配很快就能知道哪些人在意自己,哪些人不值得信任——孩子更喜欢那些能和自己同步适中的人,因为同步率太低的人不在意自己,同步率太高的人太焦虑,不能容纳自己的情绪。

那些和养育者互动质量比较高的孩子,长大以后也会发挥自己主体间的感知力,对别人的好坏有一定的判断能力。

因为这时候孩子知道什么是对的,也能更多知道自己是怎么样的——成人有质量的互动和心理咨询里也能重现这个过程。

整体上来说,回顾自己对人的第一印象,也是人们了解自己的契机,看到自己是怎么被别人影响,形成对别人的印象,知道自己内在是怎么样的。

即使自己的直觉不那么准确,也可以在心里给自己的感觉留个位置,一边观察新的东西,更新对别人的印象,一边理解旧的感觉代表什么。