如果我们完全不理会威斯特伐利亚体系,将问题简化置于“家天下”的背景去考虑,它就变成了这样子:“藩属国属于中国皇帝吗?”

至少在“有大元特色的四大汗国宗藩体系”之中,本问题有一个明确而有趣的答案:“我附庸的附庸,不是我的附庸”

—— 诸王是中国皇帝的臣属,诸王的臣民却不是。

这种特征的极端表现发生在察合台汗国,导致察藩的诏令体系出现了一种类似越南“内帝外王”,但远比其别扭的“二元模式”。

介绍前,先允许我补充一个知识背景。大蒙古国建国初期,便学习中原王朝的“王言”概念初步建立了命令称谓的等级秩序。第一级,蒙古文写为 jaliq(“札里黑”,源自突厥语“王命”),汉文写为“圣旨”,特指帝王的口谕。第二级,蒙古文写作 linkji(即“令旨”的音译)或üge(蒙古语“话语”),汉文写为“令旨”,形容诸王的口令。后妃懿旨、异姓诸臣贵族的口令只用üge。

大德议和之后,察合台汗国作为元朝臣属表面上“恭顺”一如内藩,除周期性输送的鹰隼、猎豹、葡萄酒等珍贵贡物,还做出了承认主权的标志性举措:向元武宗上缴了境内撒马尔罕、塔剌思等城池的户口版籍与税赋。实际上,汗国并不欲完全居于朝廷其下,最终形成了察合台特色的“既帝又王”诏敕体系:

汗亲自颁署命令时,一概使用“令旨”(üge)显示以元朝皇帝的臣属自居。

但汗国诸臣援引察合台汗指令或使用汗的名义时,一概将其称作“圣旨”(jaliq),显示自己只是察合台汗而不是元朝皇帝的臣属。

日本学者松井太曾总结:

察合台后王称自己的命令为üge(令旨),不称ǰaliγ(圣旨)。特殊情况见于两份察合台汗国政令管理部门官员发布的蒙古文令旨,其一见于《柏林吐鲁番文献(BTT)》第 16 卷第 74 号文献,称“Yisüntimür-ünǰarlγ-iyar(也孙帖木儿发布的圣旨)”,其二见于《柏林吐鲁番文献(BTT)》第 16 卷第 68 号文献,称:“Ilasqoǰa-yin ǰarlγ-iyar(亦里牙思火者发布发圣旨)”亦里牙思火者在位时间在 1363-1370 年前后。通过蒙古文察合台后王令旨,可见诸后王承认元朝皇帝的宗主权,然而其下属官员和追随者却毫不犹豫地用圣旨这个词来指代察合台后王的命令,以示他们和元朝皇帝平起平坐。[1]

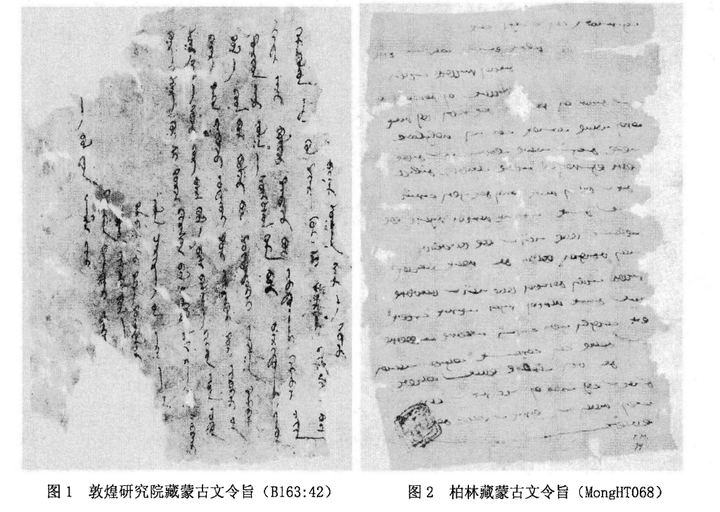

《柏林吐鲁番文献》第 16 卷的 68、74 两则文件外,已经刊出并研究的察合台官员书写“圣旨”抬头文件还有敦煌出土 B163:42 号“bolad 圣旨,Kedmen Baγatur 令旨”(前揭杨富学译松井文已整理翻译)以及柏林藏 TM214 号察合台官员向高昌畏兀儿领袖传达令旨。后者内容较为特别,显示了察合台汗国在侵占火州总管府后不仅自立了新畏兀儿亦都护,还一度对高昌的畏兀儿上层贵族授予“丞相”“平章”“左右丞”这种汉式官职,组建了一个行省班子(在元朝看来,诸王无疑没有资格自授王府官外的官署):

凭着汗的圣旨(jaliγ-i[ya]r),我别帖木儿的言语: 向亦都护丞相(Iduγ-qud Chingsang)、向忽八右丞(Quba Yiuching)、拜海牙左丞(Bai-Qya Soching)为首的诸那颜们说:“因为这个小云赤不花、伯尔赤负责照管今年的葡萄阿剌吉酒,保管着给忻都斯坦为首的诸使臣带去的葡萄阿剌吉酒,要谨慎小心地保管着。忻都斯坦为首的使者们去的时候,连同葡萄阿剌吉酒总共可以使用三匹驿马前去。”这么说了,给了带有印章的证明文书。 羊年十月下旬第八日,在不剌时写毕了。(党宝海译)[2]

察合台的这种“政治传统”虽然僭越礼制(无论是“蒙古旧俗”还是“汉法”),但并不是完全凭空出现的。蒙古帝国时代,被分封的人口(哈剌出,指统治者家庭外的“平民”)与自己的封君是排他性的人身依附关系,而非“全体统治者家族”的共产:

钦察说:“你是什么人?竟敢毫不客气地同我讲话。”他(札剌儿台)回答道:“你问我是什么人吗?我不是你的仆人,而是八剌大王的仆人。”钦察说:“什么时候这个哈剌出竟敢同成吉思汗家里的人回答和答话。那好吧,你是条狗,对我无礼貌地做了回答。”那人说:“如果我是一条狗,那也是八剌家的狗,而不是你家的狗。你要懂得荣誉和自己的地位。”钦察激动地大声喊叫起来:“你竟敢对我顶嘴;我把你斫成两半,八剌阿合也不会为你对我说什么话。”札剌儿台用手抓起匕首说:“如果你用马刀斫我,我就用匕首扎破你肚子。”[3]

在以上封臣封主关系指导下,当被分封人户加入受封者的投下(部落)后,便等于进入了一个“小王国”,与受封者之上更高级的君主毫无关系了。类似传统也体现在元朝内部,诸王功臣投下内的封户与怯怜口(不包括五户丝户)户籍上并不属于国家的正式“编户齐民”(通常称作“大数目”)。对于逐步传统王朝化的元朝来说,继承这一旧俗只是无奈之举,终元一朝中央政府都未停止对投下人户司法等权力的夺取。

用今人熟悉的话语解释,这种分封传统是典型的“我附庸的附庸,不是我的附庸”——在察合台汗国的官僚将领眼中,察合台汗便是他们唯一的君主。

另一个有趣的问题出现了:作为宗主国的元朝,知道察合台国内自称“圣旨”这回事吗?

很明显,平日察藩的那颜在与元朝的交往中应该不会暴露这种明显僭越去惹怒“天朝”。但是双边关系恶化时,个别人员的行为也因挑衅的意图而趋向极端。元仁宗时双方战端再起,延边境对峙期间,察合台汗也先不花的使者忽都帖木儿等与元朝边臣脱火赤丞相会面,曾开幕雷击道:

“也先不花的圣旨(yarligh)是这样的......”

此番狂妄悖逆之言一出,脱火赤丞相勃然大怒,厉声斥责:

“住嘴!“圣旨”发自合罕,人们将诸王的命令称作令旨(linkji),即诸子的命令!”

没想到对方竟毫不示弱,察合台使臣班帖木儿针锋相回敬道:

“因为也先不花出自宗室(uruq),对我们来说,就是合罕。”

这段记载出自伊尔汗国的《完者都史》,习惯汉文记载的人大约会不禁感觉作者“太敢说”。汉文著作视“万乘独尊”为绝不可触碰的底线,往往千方百计地隐晦类似事件,好在波斯文这方面的“意识”没有那般敏感。然而,《完者都史》毕竟是在对元朝依附度较高的伊尔汗国成书的,其口径还是表明了坚定的政治立场,谴责察合台诸臣的僭越行为:

“双方这场真理与谎言的争论变得激烈粗野起来,使已经恶化的关系变得更为恶化。”[4]

不久之后,元 - 伊尔汗国与察合台双方即陷入大德议和后唯一一次大规模军事冲突,最终以元朝漠北方面军攻陷察合台汗国冬季老营塔剌思与夏季老营亦思宽(吉尔吉斯斯坦伊塞克湖),俘其后妃亲族大获全胜而告终。

但元朝终究没有直接灭亡察合台汗国,直辖全西域的计划与能力。随着元军凯旋察藩请和,双边关系也重归于平静,这种“察合台特色既帝又王”的诏敕传统也得以继续下去,甚至延续到了叶尔羌汗国、西瓦汗国时代(感谢 @醋酸双氧铀 补充)。