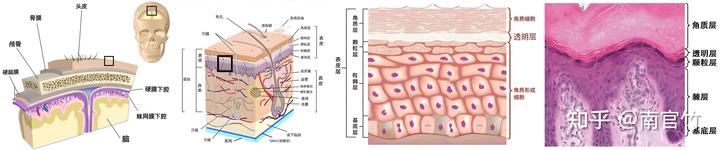

外露的骨骼没有自主修复或改建的能力,除非表面覆盖血管供养并供氧。

为了血管能活下来,需要在外骨骼外面再长一层真皮。

为了真皮能活下来,需要在外面再长一层角化层细胞。

为了角化细胞能够再生,需要在内侧再长一层基底细胞。

基底细胞有自己的成熟阶段,加一层能增加内部机械强度的棘细胞为第二阶段不过分吧,再加一层能隔绝外界病原体与有害物质的颗粒细胞为第三阶段总不过分吧,再加一层角化细胞合成并聚集提供外部机械强度的角蛋白的过渡形态的透明层细胞为第四阶段也不过分吧。

恭喜您,发明了完整的上皮结构!

等下,这不又变成了肉包骨了吗…

详版:

外骨骼与内骨骼的划分

外骨骼是表皮组织分泌产生的。比如昆虫的几丁质外壳、贝类的碳酸钙外壳。

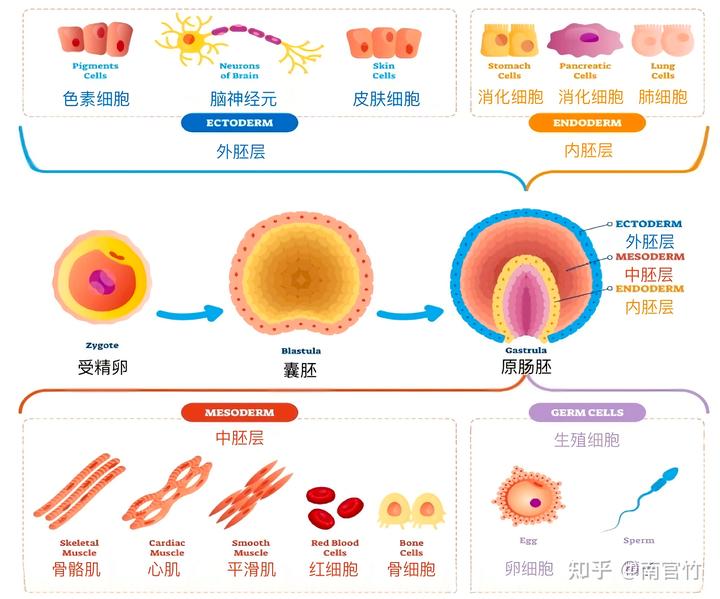

内骨骼是由中胚层发育而来的。比如人的骨骼、鲨鱼的软骨。

这种狭义的内骨骼、外骨骼划分涉及到多细胞动物学及医学上一个很重要的、内涵极其丰富深远的概念:胚层。绝大多数动物,从扁形动物到脊椎动物,都是三胚层动物,有外胚层、中胚层、内胚层的分化。仅水母、海葵、珊瑚等是二胚层动物,有外胚层、内胚层的分化。仅海绵等动物无胚层的分化。

表皮来自外胚层。很多医学生背过一个口诀“外表神腺内呼消”。外胚层主要发育成表皮、神经系统、腺体;内胚层主要发育成呼吸系统、消化系统;人体其他的部分大多来自中胚层,包括心血管、骨骼、肌肉、生殖系统、泌尿系统。

鳄鱼、犰狳的体表有皮内骨,是起外骨骼作用的内骨骼。牙齿、软骨鱼的鳞、龟类的壳是外骨骼与内骨骼的融合体。牙齿的釉质来自表皮,符合外骨骼的特征;牙本质、牙骨质来自中胚层,符合内骨骼的特征,但是由于牙齿与典型的骨骼在结构、发育上相差甚远,一般不将牙齿视为骨骼。软骨鱼(鲨鱼、鳐鱼)的皮肤上覆盖着的盾鳞在结构与发育上与牙齿完全相同。龟壳以修改过的内骨骼为主体,包括变宽的肋骨、融合的脊椎。在内骨骼之上覆盖着的一层由表皮细胞分泌的角质鳞片符合外骨骼的定义,其本质与指甲、毛发、羽毛、爬行类的体表鳞片相同,也与节肢动物外骨骼一样因为缺少血供而无法生长或修复。因此,从起源角度,可以认为所有脊椎动物都是内骨骼生物;从功能角度,可以认为部分脊椎动物,如鳄鱼、龟、犰狳、穿山甲也具有外骨骼。

与之相反,起内骨骼作用的墨鱼骨和鱿鱼骨,倒是来自内化的外骨骼。

外骨骼与内骨骼的物种分布

外骨骼是一种非常成功的适应性特征,广义的外骨骼独立演化了许多次:

1. 节肢动物外骨骼:这是最典型的外骨骼,由上皮细胞分泌的几丁质 - 蛋白质复合体构成,通常还会矿化(如碳酸钙)。昆虫、蜘蛛、虾蟹、蜈蚣的外骨骼都起源于一个共同的节肢动物祖先,可以视为一次主要起源。

2. 软体动物外壳:贝类、螺类、蛤蜊的壳。它们由外套膜分泌,主要成分是碳酸钙和贝壳素(一种蛋白质),与节肢动物的几丁质外骨骼在成分和发育起源上完全不同。这是一个独立的起源。

3. 腕足动物外壳:这是一类海洋底栖生物,也有两瓣壳,但其解剖结构与软体动物完全不同,是又一次独立的起源。

4. 苔藓虫的虫室:苔藓虫群体居住的坚硬小盒子,由几丁质或碳酸钙构成,是另一个独立的起源。

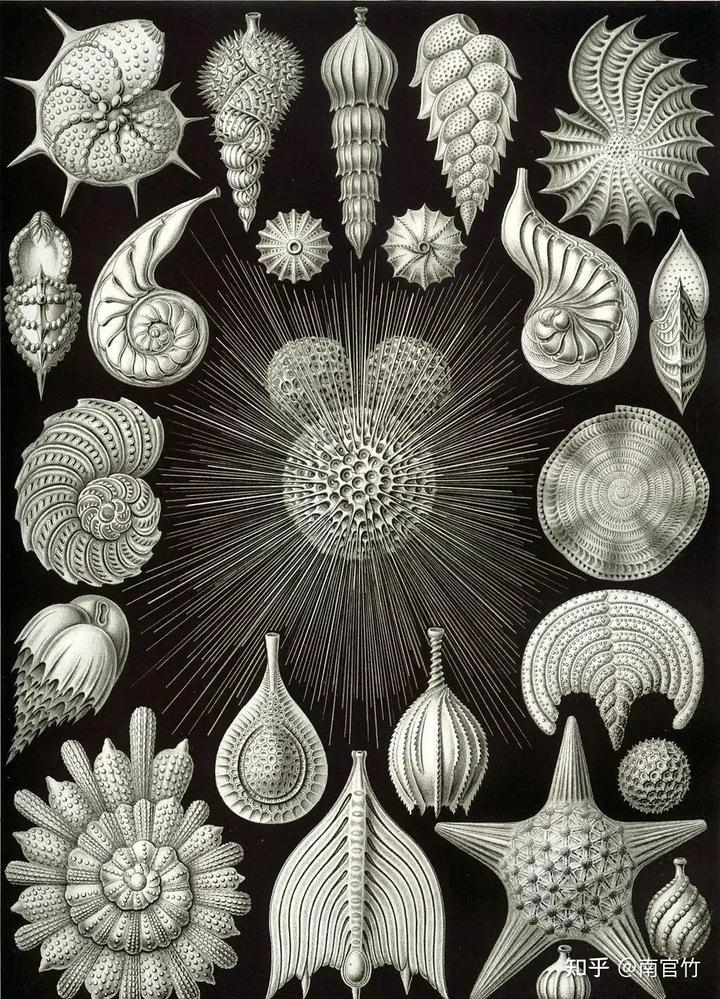

5. 原生动物的甲壳:一些原生动物(如有孔虫)甚至也会分泌碳酸钙或硅质的“外壳”,可以视为广义的外骨骼(单细胞生物不适用胚层概念,故不具备狭义的外骨骼)。

因此,现存的广义外骨骼来自 5 次以上的独立起源。

内骨骼也有多次起源:

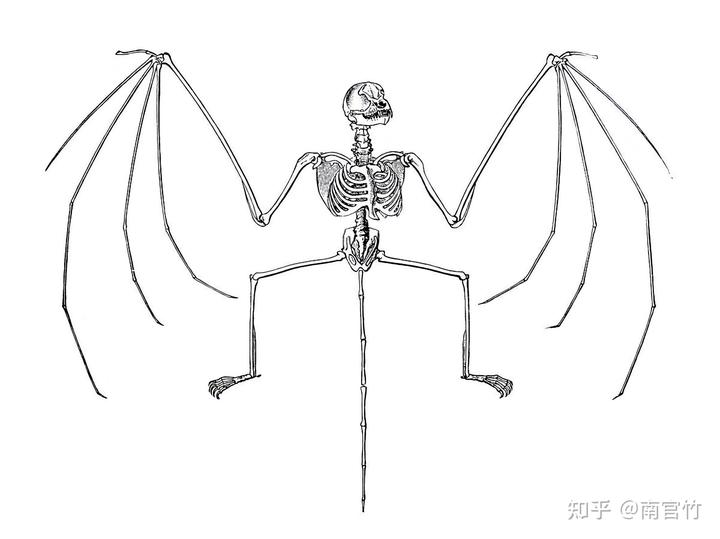

1. 脊椎动物内骨骼:这是我们最熟悉的内骨骼,由骨和 / 或软骨组成。它起源于脊索动物的共同祖先(拥有脊索),是所有鱼类、两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类的共同特征。这是一次主要的起源。

2. 棘皮动物内骨骼:海星、海胆的海胆纲动物的内骨骼非常独特。它由钙质骨板(小骨片)组成,嵌在体壁中,通常还带有突出的棘刺。海胆的壳就是其内骨骼的集合。这在发育和结构上与脊椎动物的内骨骼完全不同,是一次完全独立的起源。

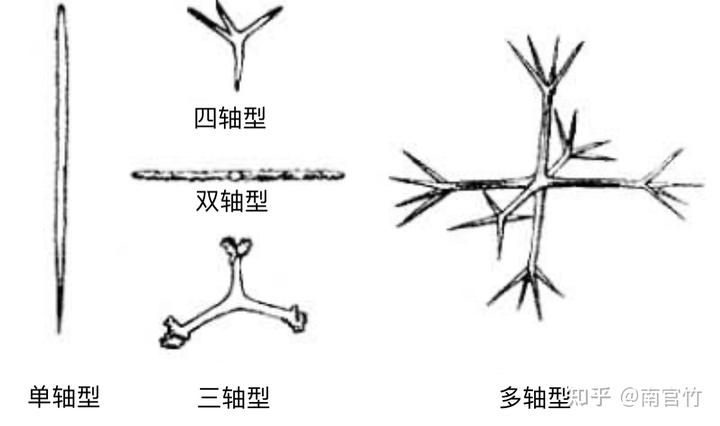

3. 海绵骨针:海绵的体内有微小的钙质或硅质的骨针,用于支撑身体。这可以看作是一种最简单、最原始的广义的内骨骼形式(无胚层分化,故不具备狭义的内骨骼),也是独立起源的。

因此,现存的广义内骨骼至少来自 3 次独立起源。

骨骼(无论是内还是外)是一种进化上的趋同演化现象——不同的生物类群独立演化出了功能类似但起源和结构不同的解决方案,以适应支撑、保护和运动的需求。

外骨骼与内骨骼的优劣

外骨骼的优点

1. 极佳的保护性:像盔甲一样,能有效防止物理损伤、水分流失和病原体入侵。

2. 提供附着点:为肌肉提供高效的附着点,能产生很大的力量(相对于体型)。

3. 防止脱水:对于陆生节肢动物,几丁质外骨骼是防止身体干燥的关键。

4. 感官功能:集成了感觉器官(如刚毛),能直接感知外界环境。

5. 武器:外骨骼不仅起防御作用,也可以是进攻性武器,如螳螂的捕捉足、螃蟹与螯虾的钳化步足、锹甲与蚂蚁的大颚、蜘蛛与蜈蚣的毒牙、蝎尾的螫针…

内骨骼的优点

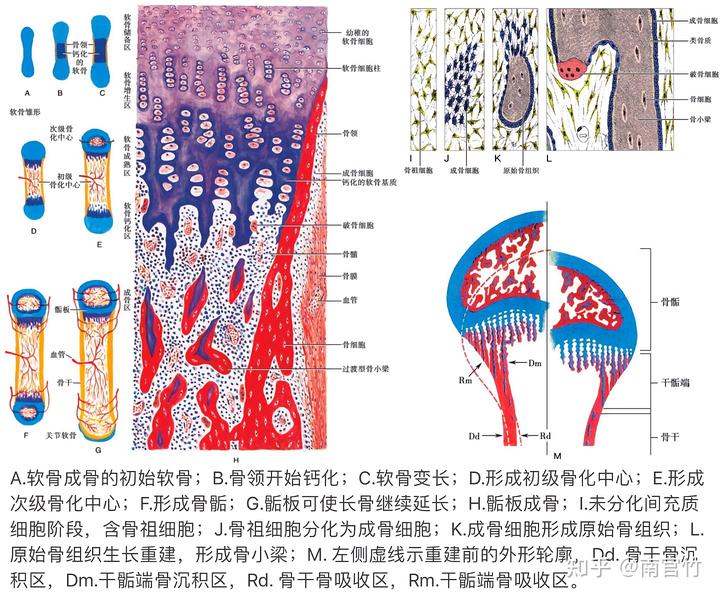

1. 可随身体生长:无需蜕皮,能够持续、均匀地生长。

2. 灵活性高:由关节连接的骨骼系统允许更大范围、更灵活的运动。

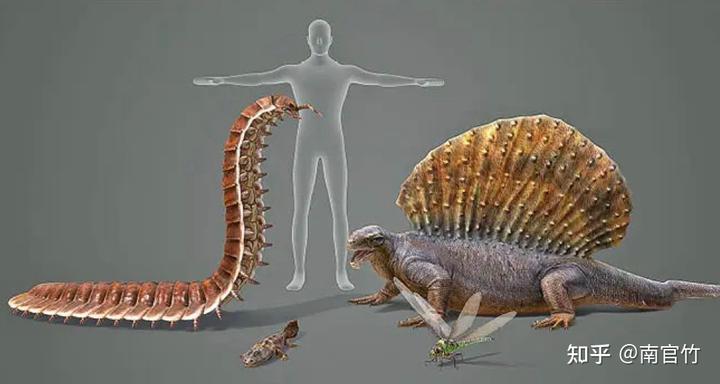

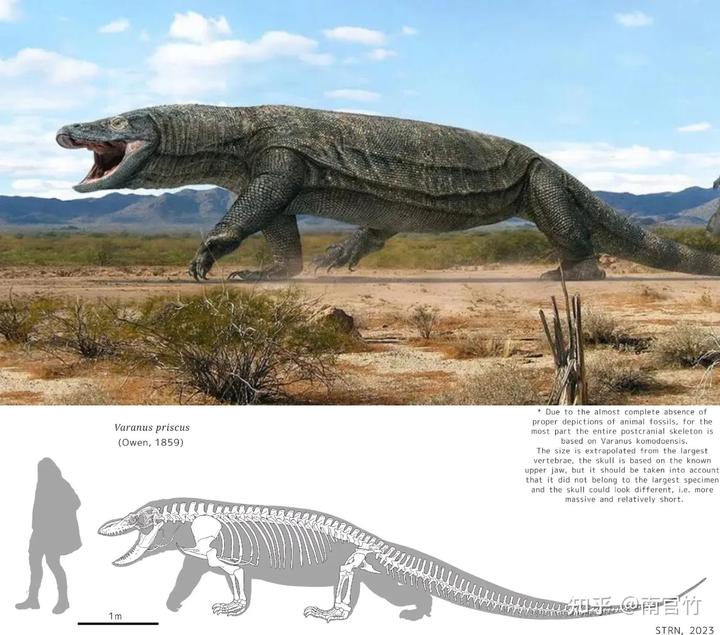

3. 体型潜力大:为动物提供支撑,使其可以演化出伟岸的身躯(如巨齿鲨、锯齿螈、腕龙、巨犀、蓝鲸)。

4. 自我修复:作为活组织,骨骼在受伤后可以愈合和修复。

5. 储能功能:骨髓是重要的造血和矿物质(如钙、磷)储存库。

外骨骼的缺点

1. 缺少修复与改建的功能:受伤后更难修复,而且限制了生长,必须通过危险且耗能的蜕皮过程才能生长,在蜕皮后新外壳硬化前非常脆弱。这是最严重的缺陷。

红螯螯虾是一种澳洲淡水螯虾,因大钳个体的大钳外侧有红色条块而得名。因为外骨骼无法修复,行走时大钳的外侧又容易磨损,所以红螯螯虾的大钳外侧演化成了具有修复功能的红色肉质层。这也表明,让坚硬的外骨骼具备修复功能是演化上的难题。

2. 限制体型:体型越大,外骨骼占体重比越大,对支撑和呼吸(通过气孔)都是巨大挑战,因此体型有上限。

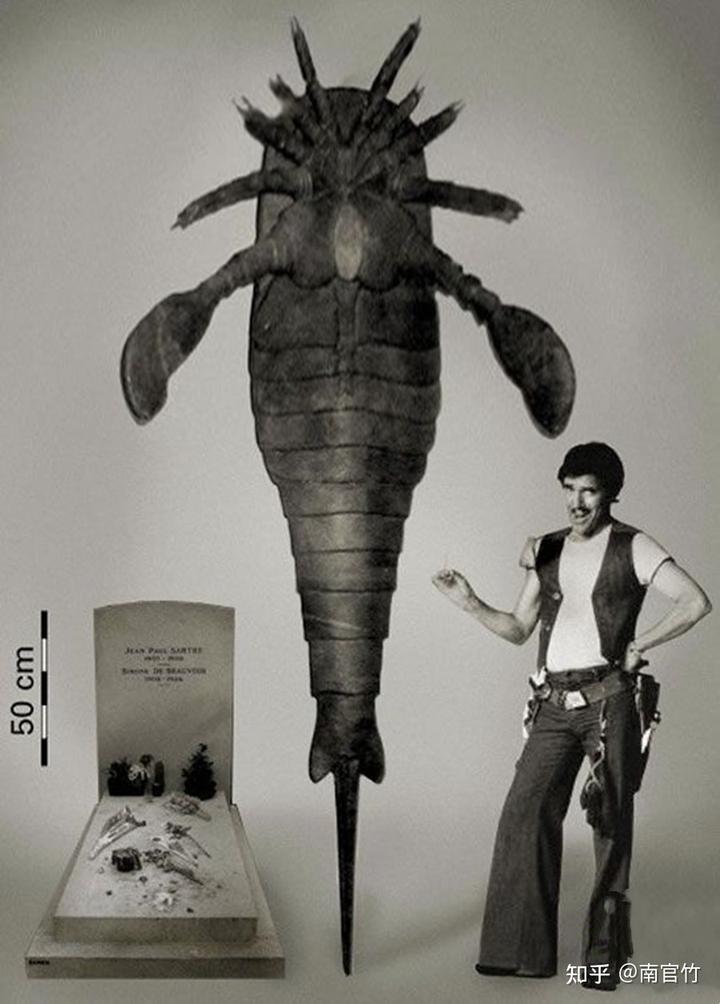

3. 灵活性较差:虽然有关节,但整体灵活性通常不如内骨骼动物。少数灵活的大型蟹类也无法超过 15kg,而体重可能超过 150kg 的广翅鲎远比同体重脊椎动物行动笨拙。鱿鱼的祖先在舍弃外骨骼后才变得行动敏捷。

4. 物质与能量消耗:构建坚硬的外骨骼(尤其是矿化外骨骼)需要消耗大量物质和能量。 往往对环境中的钙浓度要求更高。

内骨骼的缺点

1. 初始保护性较弱:重要器官暴露在外,需要其他结构(如皮肤、脂肪、毛发)提供额外保护。

2. 需要更多能量维持:作为活组织,即使不运动也需要消耗能量来维持。

再生方面,虽然虾蟹能通过蜕壳再生失去的附肢,但大部分节肢动物无此能力;有些蝾螈能再生失去的四肢,而大部分脊椎动物无此能力。故再生不是有些答主认为的外骨骼的独特优势。

外骨骼与内骨骼的优劣比较

俗话说“螳螂捕蝉 黄雀在后”,但实际上,螳螂捕食体重数倍于自己的鸟雀在自然界是很常见的。日本和美国有很多人为创造的动物打斗,同体重甚至 1/10 体重的外骨骼动物经常对内骨骼动物或无骨骼动物形成碾压。

另一方面,虽然在个体数目与物种数目上比不过外骨骼的节肢动物,但是 3 亿多年来在光天化日之下大摇大摆行动瞩目的是水里的鱼类龙类、陆上的龙类兽类、空中的鸟类(还是龙类),采用内骨骼方案的脊椎动物更像是地球的主宰。

石炭纪的巨型马陆,不必像现代马陆那样躲藏于落叶与枯木间,作为当时最大的陆地动物之一可以在雨林中招摇过市。但这是外骨骼动物王朝最后巅峰,具有内骨骼的螈族和随后崛起的龙族即将接管阳光下的土地。

大型日行动物的生态位在内骨骼动物内部还经历了两栖类让位给爬行类、爬行类让位给哺乳类。某些与世隔绝的小岛上的现状,比如加拉帕戈斯群岛上的加拉帕戈斯象龟、科莫多群岛上的科莫多巨蜥,在哺乳动物繁盛的今天也给人一种穿越到恐龙时代的感觉。

这有点类似大型温带热带喜阳植物的生态位也经历了蕨类植物让位给裸子植物,裸子植物让位给被子植物,被子植物内部又有很多成员在日光争夺战中落败,从高大喜阳植物被迫演化为矮小喜阴植物。

外骨骼动物始终没有破除大体型与灵活性不可兼得的魔咒,更不可能染指内骨骼动物多纲虎视眈眈伺机待发的大型日行动物生态位,或许在一个没有大型内骨骼动物的世界里,大型外骨骼动物才可能懒洋洋地享受日光浴,正如 5 亿年前至 3 亿年前的地球一样。

外骨骼动物也没有产生值得一提的智慧生物,无脊椎动物的智商担当,头足目的章鱼、鱿鱼、墨鱼,它们是在从共同祖先分化成不同的演化谱系之后,又独立地、以不同的方式失去了外壳。这个殊途同归似乎暗示智力与外壳八字不合。主流猜想认为行动能力促进了神经系统的发生发展,行动力的提升与智力的提升互为主要因果。外骨骼动物要么体型较小,无法支撑复杂神经系统的能耗;要么大而笨拙,没有对较高智力的需求。作为最智慧动物的人类是肢体灵活的大型内骨骼动物毫不意外了。