人的想象力很难突破现有认知,就像我们对外星人的想象,脱离不开人类的外形。

题主所说的石拱门也是如此,在自然界中并不算稀少。

风蚀、岩溶、海蚀等诸多外动力地质作用,都能造就类似的天然石拱门奇观。

一、风蚀石拱门

美国犹他州,有个「拱门国家公园」(Arches National Park)。

这里是世界上最大、最集中的风蚀地貌群之一,共有超过 2000 座天然拱门。

其中,最著名的是 Delicate Arch,他拥有完美的比例和造型,经常出现在风光摄影师们的作品中。

起初,河流与湖泊在这里留下了层层泥沙,逐渐岩石成为沉积岩。既包括抗风化能力强的砂岩,也有岩性较弱的泥岩。

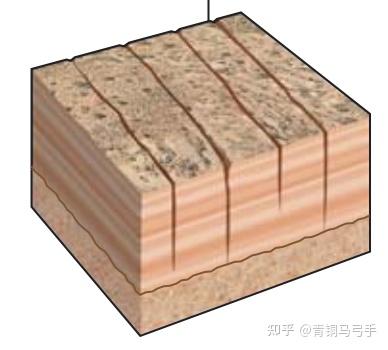

这些脆性的岩石非常容易发育节理,形成一系列有规律的裂缝↓

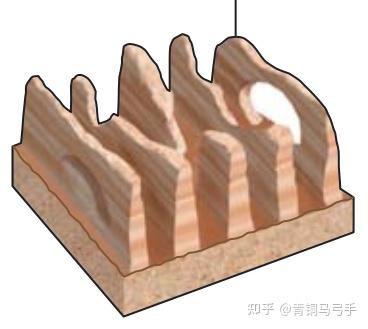

“柿子捡着软的捏”,风和流水,优先顺着节理缝侵蚀岩层,逐渐形成了一道道“石墙”↓

狂风裹挟着砂石,更容易侵蚀石墙的底部。

加之岩性差异,石拱门逐渐打磨成型↓

历经成千上万年的风吹日晒雨淋,形成了各式各样的天然石拱门↓

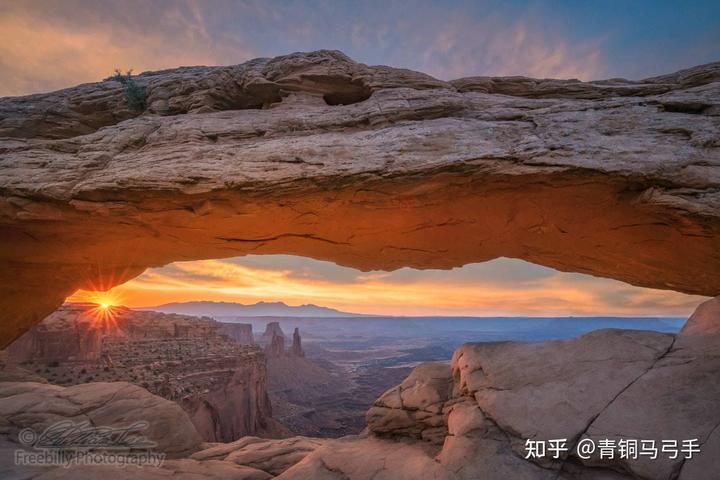

不远处的美国「峡谷国家公园」(Canyonlands National Park),也有一座著名的天然砂岩石拱门——梅萨石拱门(Mesa Arch)

妥妥的壁纸明星!

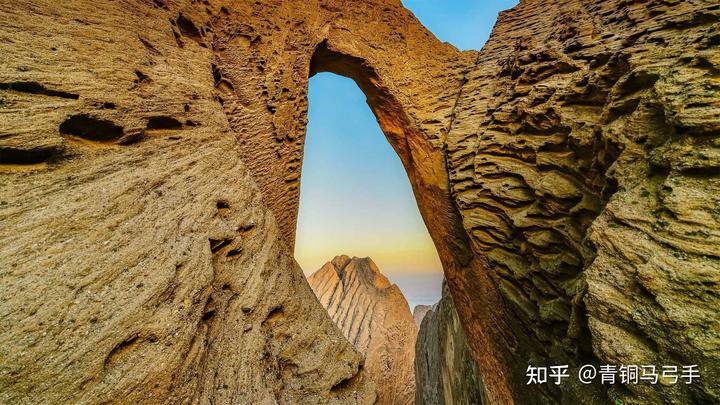

中国新疆阿图什天门(也称乌恰天门),是世界上最高的天然石拱门,它发育在西域组砾岩(地层大概形成于 260 万年前)地层内,被称为“神天之门”。

1947 年,英国探险家艾瑞克·希普顿,将它介绍给了全世界。

这些都是风蚀作用留下的石拱门,岩性多为砾岩、砂岩和泥岩,它们常常交替产出。

二、岩溶石拱门

流水长时间溶蚀富含碳酸盐的岩石,会在地表和地下形成各式各样的岩溶地貌(也称喀斯特地貌),其中就包括岩溶拱桥。

它们本是地下的溶洞,经历地壳抬升,出露至地表。

在构造裂隙、风化侵蚀等综合地质作用的影响下,最终以岩溶拱桥的面目示人。

我国喀斯特地貌众多,岩溶拱桥也较为常见。

例如,张家界的天门洞↓

桂林的象鼻山↓

贵州水城天生桥,被称为世界上最高的公路天生桥↓

类似的景观,还有武隆的“天生三桥”,贵州湄潭“天生桥”……,《中国国家地理》2015 年第 04 期有专门的介绍。

这些都是岩溶地貌景观中的天然石拱门,主要岩性为石灰岩、白云岩等。

为了便于区分,根据成因,我们习惯上将这种岩溶或流水机械侵蚀成因的拱门,称为「天生桥」;

而将干旱地区,因风化和风蚀作用形成的拱门,称为「石拱门」。

三、海蚀石拱门

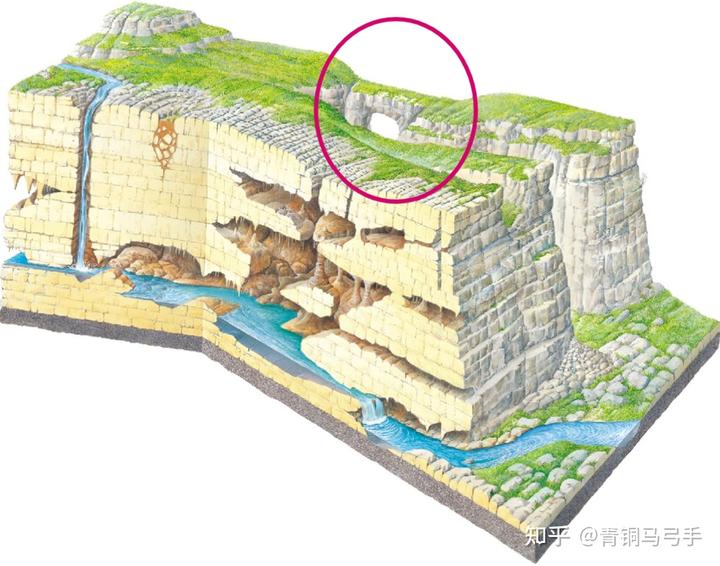

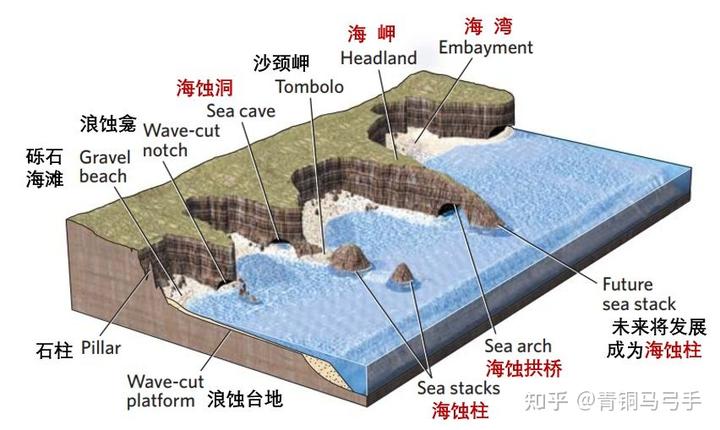

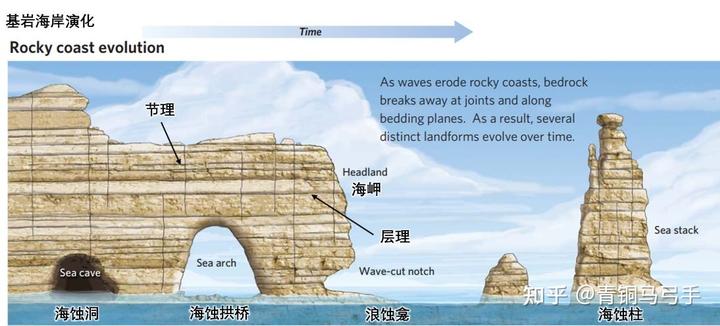

基岩海岸形态多样,有的凸出来,有的凹进去。

这样的地形差异,足以影响海浪行为与动力,进而形成一系列海蚀地貌↓

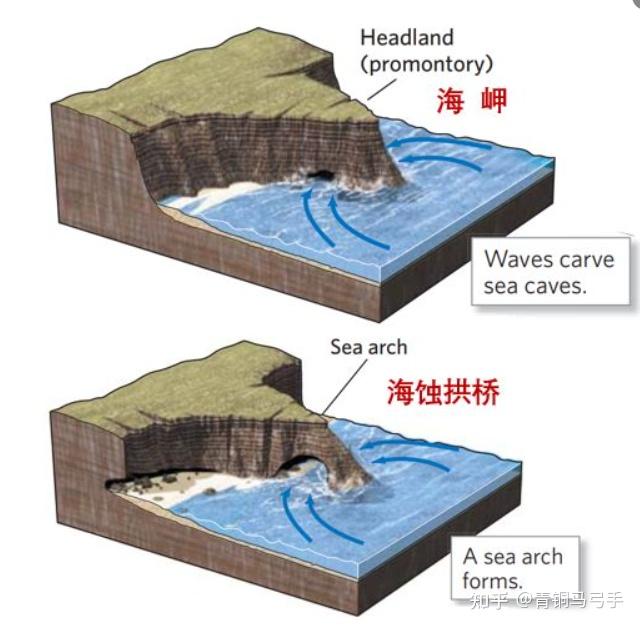

凸出来的部分,通常称之为「海岬」。

“枪打出头鸟”,凸起的海岬易被海浪剧烈地冲刷,逐渐磨蚀、坍塌、减小。

再进一步发展,就出现了——海蚀洞。

海蚀洞被海浪磨穿,就成了「海蚀拱桥」。

「海蚀拱桥」景观也较为常见,例如:

风霜雨雪是伟大的雕刻师,但它们从不吝惜自己的作品。

无论是风蚀、岩溶还是海蚀成因,天然石拱门最终都无法避免坍塌的宿命。

从石墙,到石拱门,再坍塌为石柱,最终踪迹全无,在风中消散。

在漫长的地质历史中,拱门的形态只是短暂的一瞬。

就像去年,青岛的石老人,一夜之间就只剩下了回忆。