治理黄河。

包括对黄河中游黄土高原的治理,和黄河下游的调水调沙。

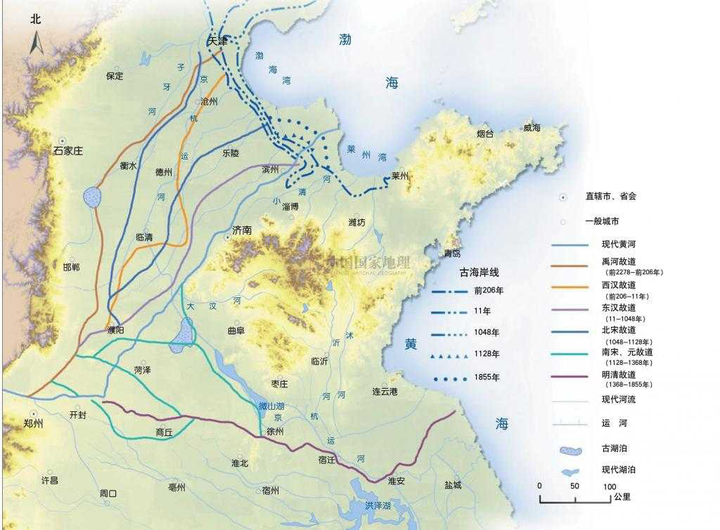

中华五千年历史上,黄河一直以善淤,善徙,善决而闻名。

中游水土流失,下游泥沙淤积,地上河,决口,改道,对于黄河来说,一套动作行云流水。

据黄河水利委员会数据,在公元前 602 年至 1938 年间,黄河下游决口 1590 次,其中大的改道就有 26 次。

每次决口改道,无论是自然原因,还是人为原因,最后的结果无非是,百姓流离失所,生灵涂炭。

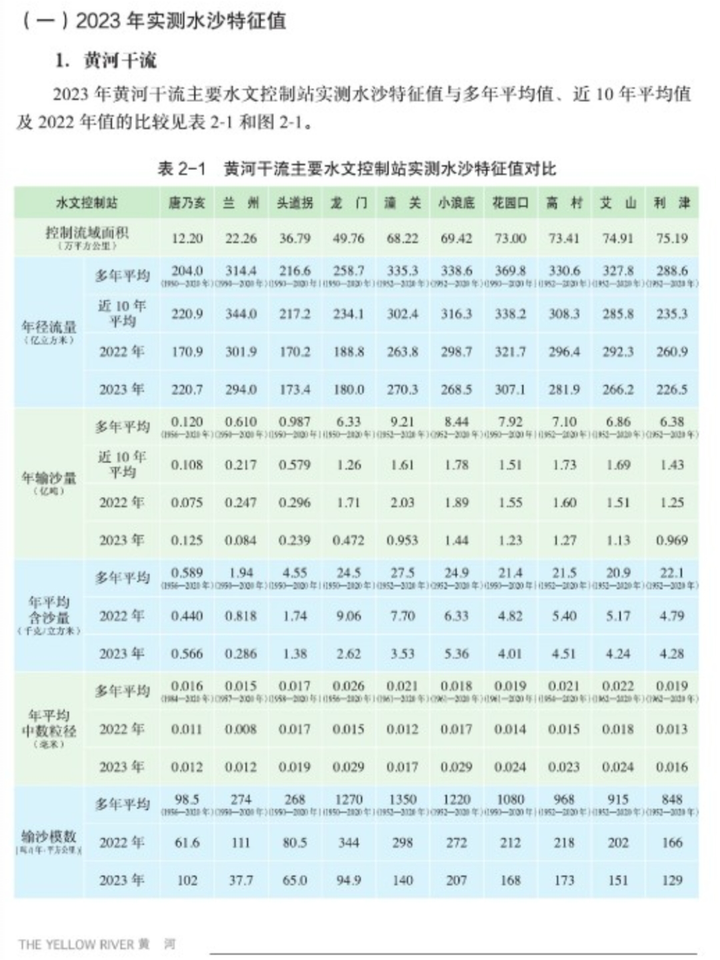

自 1919 年有监测记录以来,黄河输沙量最高峰为 39.1 亿吨(1933 年),最大含沙量为 920 千克 / 立方米(1977 年)。

造成这一切的根源在于黄河中游的黄土高原。

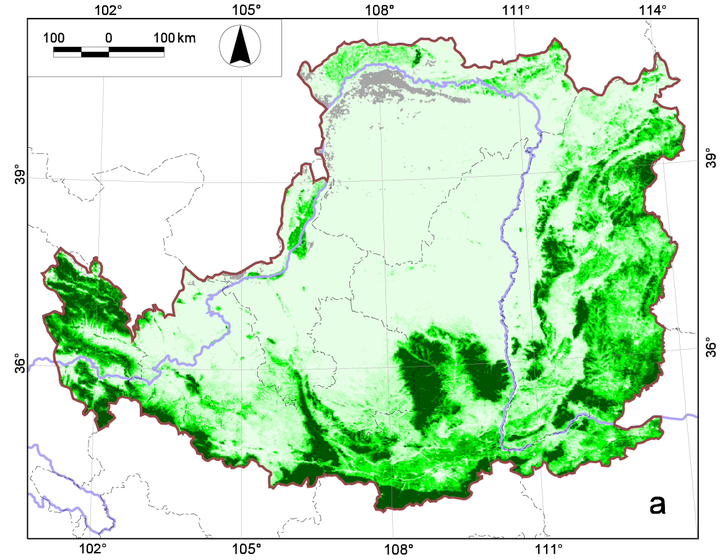

黄土高原气候干旱,降水集中,土壤质地疏松,同时历史悠久,人口众多,用地紧张。

以至于地表裸露,水土流失严重,造就了一系列含沙量巨大的河流。

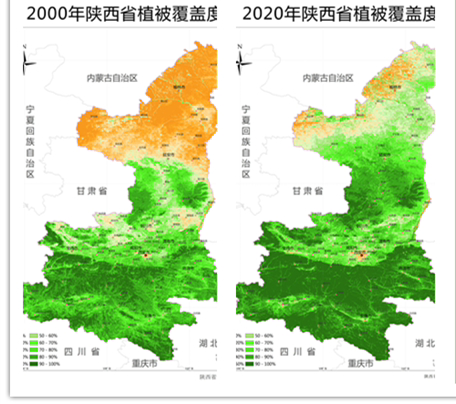

有资料显示,在清末民初,黄土高原植被覆盖率仅有 6%。那也是黄河含沙量,输沙量最高的年代。

也是在这样的背景下,1855 年才刚经过大改道的黄河,经过短短几十年,就再一次成为了地上河。

新中国成立后(我当过半年编辑,十几年后,对那份工作唯一的印象只剩下这一点,不可以说 1949 年是建国,而要说新中国成立),便开始治理黄河。

从 6%的植被覆盖率开始,从 16 亿吨的年输沙量开始,从 900 千克每立方米的含沙量开始。

直到世纪之交,黄土高原的植被覆盖率提高到百分之三十左右。

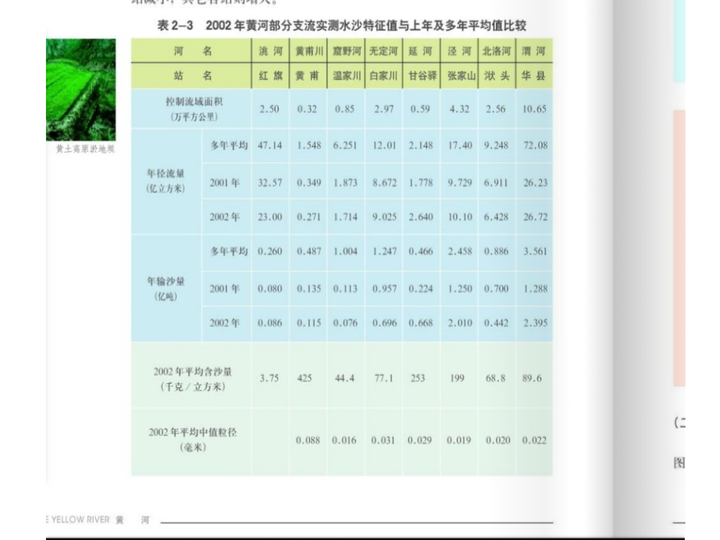

大名鼎鼎的泾河,渭河,无定河,以及籍籍无名的黄甫川,窟野河,均是黄土高原上输沙量高,含沙量更高的河流,但是历史上含沙量输沙量高到难以想象的河流。

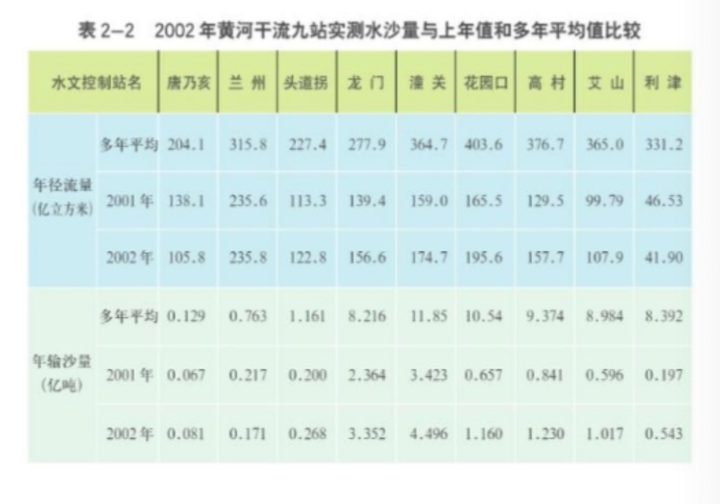

其实世纪之交时,黄土高原已经治理五十年,黄河的输沙量已由高峰回落,但是回看监测数据,仍会觉得不可思议。

2002 年黄河潼关站输沙量 4.5 亿。

不可思议是因为对比。

因为,2023 年,黄河潼关站输沙量,降到了一亿以下。

2023 年,黄土高原植被覆盖率提升到 63%。

从 39 亿吨,到 4 亿吨,到 0.95 亿吨。

从 6%,到 30%,到 63%。

加上下游持续二十余年的调水调沙,黄河下游河道已经下切 3.1 米。

生态工程是比建筑,比土木更加伟大的工程。

这项工程究竟能否最终解决黄河问题尚未可知。

但是我愿意现在就说这是一项在当代进行的,足以彪炳史册的伟大工程。

希望我们可以再有几十年上百年的平稳环境,让我们有时间将这项工程真正完成。