谢邀,这是一个很好的问题。

一、你的鼻子也是一个量子物理专家

其他部分答主提出的:玻色 - 爱因斯坦凝聚、超导、超流、磁性都是宏观量子效应的体现。但可能对于大多数人还是太过遥远,生活中不太能接触到这些。

我说一个更贴近日常的:嗅觉。

冷知识:嗅觉也是一种量子效应,你的鼻子可能比你更懂量子物理。

不同的气味分子进入人的鼻子后,人是如何进行区分的?一些小小分子,仅仅是组成成分相差了一两个原子,就有可能展现出完全不同的气味,这又是为什么?

或许你想不到,这些问题可以由量子力学中的隧穿效应来解释。

二、量子隧穿效应

量子力学一向以难以理解著称,在微观的物理世界里会出现许多违反经典物理常识的事情发生。比如著名的薛定谔的猫,微观世界里的一只“猫”,它就有可能处于既死又活的叠加态。

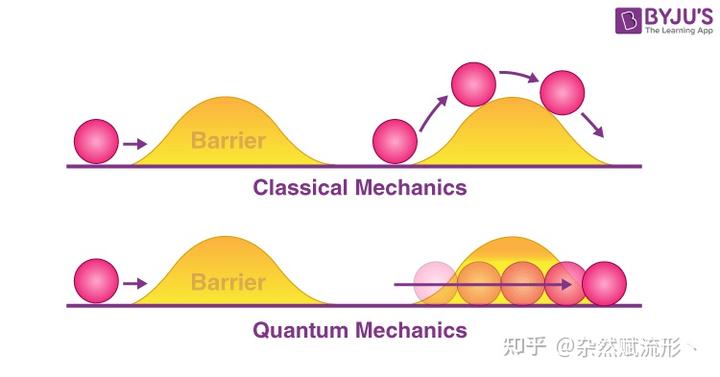

另一个相当典型的一个例子就是量子隧穿效应,它指的是微观粒子有概率越过高于粒子能量的势垒,这在经典物理的框架下是不可能发生的事情。

例如:比如一个电子射入与它运动方向相同的匀强电场,如果电子速度不够,电场会把它拉回来使得它无法穿越电场。

下图更直观展示了量子隧穿效应的物理图像:

我们在日常生活中见到的宏观物体,尽管它们都是由这些遵循量子力学的微观粒子组成,但是我们研究问题的尺度远远大于宏观物体的德布罗意波长,所以在宏观世界的量子效应并不显著。但这并非意味着我们看不到。例如,玻色 - 爱因斯坦凝聚、超流、超导等都是宏观量子效应。

而上面提到的量子隧穿效应,也在制作扫描隧道显微镜、原子钟等仪器中得到了应用。

三、你的量子鼻子

人类的鼻子可以辨别超过一万亿种气味[1],那嗅觉的工作机制和产生原理是什么?

不同的气体分子进入人类鼻子后,它们是怎么得到区分的?不同的分子,可能仅仅组成成分相差一两个原子,它们的气味就有可能天差地别,这又是为什么?

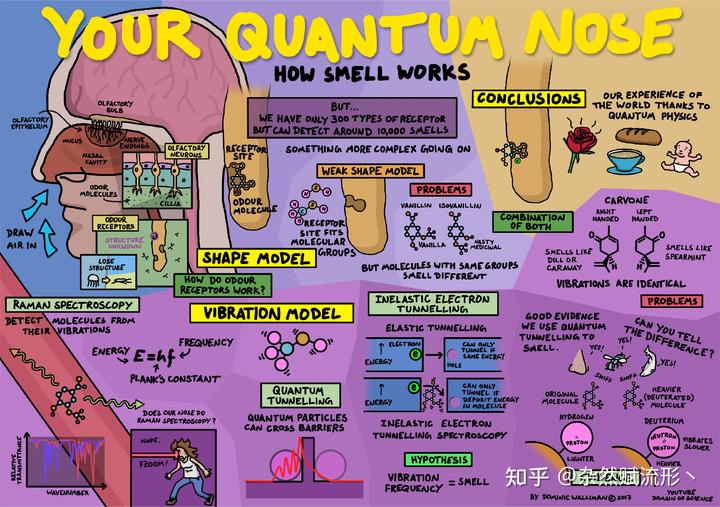

一位科普作家&物理学博士 Dominic Walliman 就制作了开头展示的海报——《你的量子“鼻子”》,展示了我们的鼻子是如何工作,从而区分不同气味的。

PS:这也是我文章中的科普系列的一部分,解读 Dominic Walliman 制作的 N 多张海报。

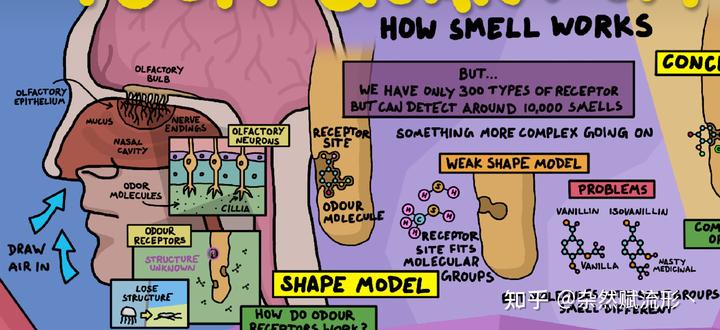

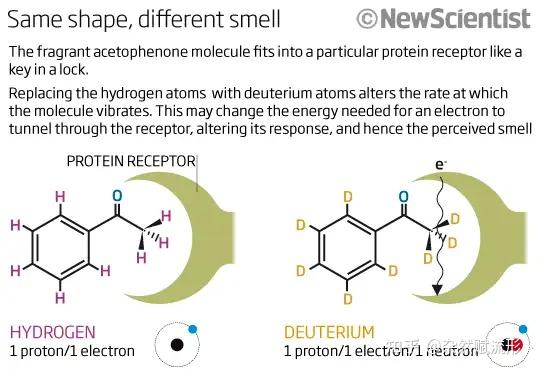

传统的观点认为,分子的形状决定了它的气味是什么样子。在我们的鼻子中布满了许多嗅觉感觉神经元,当气味分子具有神经元上受体对应的形状时,就会和它相结合并引发特定的气味。气味分子和神经元受体上的结合,就像锁和钥匙一样,只有对应的钥匙才能打开对应的锁,这一模型也被称为“锁和钥匙”模型(lock and key model)[2]。

但这一理论有许多不能解释的问题,比如它无法解释为什么不同的分子会有非常相似的气味。另外有实际研究利用气味分子的同位素进行测试,发现人们能够区分结构相同但质量不同分子的气味[3]。这就说明,一定有其他过程在嗅觉产生中发挥了作用。

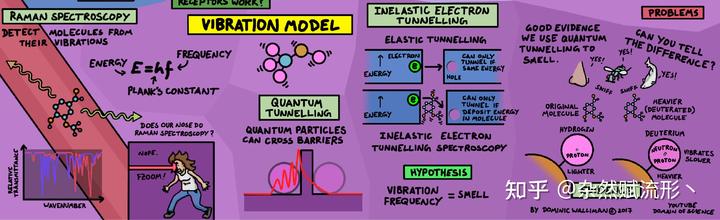

在 1996 年,当时担任伦敦大学生物物理学讲师的 Luca Turin 提出了另一个理论[4],这一理论后来被称为“刷卡”模型(swipe card model)[5],我们的鼻子不仅仅是对气体分子的形状敏感,也对气味分子内的振动敏感。Turin 认为,鼻子内神经元受体就像一个电开关,当与具有特定振动特性的分子结合时,就会产生电流,产生电流的开关机制是隧穿效应,是一种典型的量子效应。

分子内的各个原子就好像装在一个微小弹簧上,它们会发生不断的振动。当气体分子与受体特异性结合时,分子的振动会导致电子发生量子隧穿,产生隧穿电流。对于不同分子(以及同一分子的不同振动模式),隧穿概率不同,产生的电信号也不相同,因此大脑能够区分这些不同气味。

这一理论也得到了实验的证实。科学家利用一系列分子对果蝇进行测试[6],将分子内的氢更换为它的同位素氘(它的原子核比氢多一个中子),在不改变分子形状的情况下改变了振动频率(氘比氢更重,振动频率更低)。研究人员发现,果蝇更喜欢普通的苯乙酮。它们还表现出对普通辛醇和苯甲醛的偏好,而不是氘代苯乙酮。

因此,从本质上讲,你的嗅觉可能更像你的听觉,你的鼻子可以“聆听”分子的振动。

或许,你的鼻子比你更懂量子物理。