不是那样。鸟的筑巢在很大程度上依赖后天学习,涉及观察、模仿、社交学习、反复试错与改进。许多鸟类物种不筑巢,在正常成体通常会筑巢的物种里也有不会筑巢或筑得很烂的个体,这些个体有时可以逐渐改变行为。

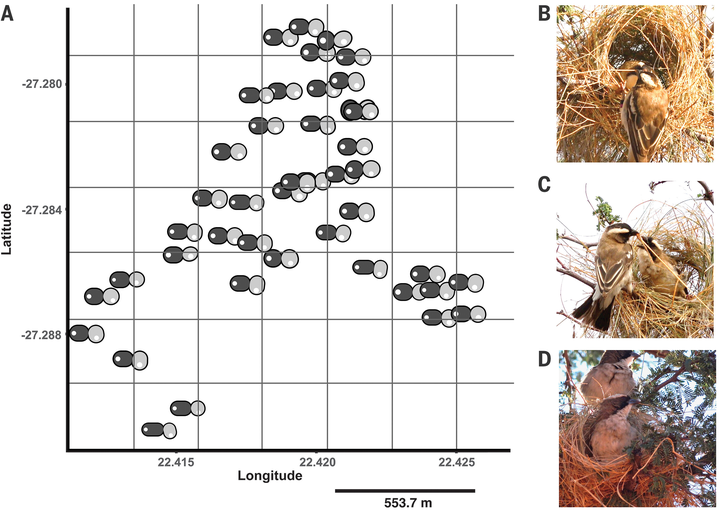

- 2024 年发表的一项研究显示,Plocepasser mahali 的巢的形状、大小在相距数米的不同群体中表现出稳定的差异,从其他群体迁入若干个体不会让差异消失。遗传相关性、环境条件的相似性等无法解释这种现象,看起来这反映的是代代相传的群体特异性偏好[1]——是后天学习的结果。

- 2011 年,多国科学家合作在博茨瓦纳拍摄了一些雄性黑额织巢鸟 Ploceus velatus 在繁殖季节用草筑巢的过程。这种鸟能筑复杂的巢穴,一只雄鸟在一个繁殖季节能筑十个或更多巢。结果,铁证显示,不同个体的筑巢技术各不相同,同一个体的筑巢技术随时间流逝而改变(例如掉落草叶的频率随反复操作而下降),筑巢时有些个体从左往右操作、有些个体从右往左操作[2]。

- 主要作者 Patrick Walsh 博士评论说:“如果鸟根据遗传模板筑巢,那么你会预期所有鸟每次都以相同的方式筑巢。然而事实并非如此。黑额织巢鸟的筑巢方式表现出强烈的变化,显示出经验的明显作用。熟能生巧,对鸟来说也如此[3]。”

世界范围内,经常有人不恰当地将他们以为动物无需后天学习就能掌握的行为称为“本能”。人们还经常不管具体行为的复杂程度够不够得上“本能”的标准、滥用“本能”一词——对于动物行为学,简单反射不能称为本能。

近年来,随着关于基因的多种模因在人类社会来回传播、变异、感染人们,许多人更加不恰当地谈论动物的所谓“本能”是“写进基因”的。没有那回事。动物习得特定行为的倾向当然可以受遗传影响,但我们最好别指望那行为是通过基因表达精确配置一些神经的位置与连接方式来“焊死”的。关于在有性生殖中发生特定记忆遗传的十九世纪假说从未找到证据——表观遗传也救不了这个。

也可以看看:

在可预期的未来,通过改造基因来让人的一部分神经发育成支持题述的“会微积分”的构造,会是非常困难而低效的。这样做的效果可能极大低于提问者的预期、可能需要大量的后天学习来修整神经构造、性价比可能低到让人无法接受的地步,还可能会频繁地出错并造成难以后天修正的错误。

在这问题下,读者还能看到一些回答在复述对演化的经典误解之“俺寻思演化塑造某个性状的方式就是让不携带该性状的个体统统死翘翘”。显然,这种粗暴的、完全不切实际的二极管式一刀切模因还没通过它描述的方式将自身从人类的文化里排除。