不是那样。提问者将不同的关节混为一谈、对哺乳类的行走方式有重大误解。

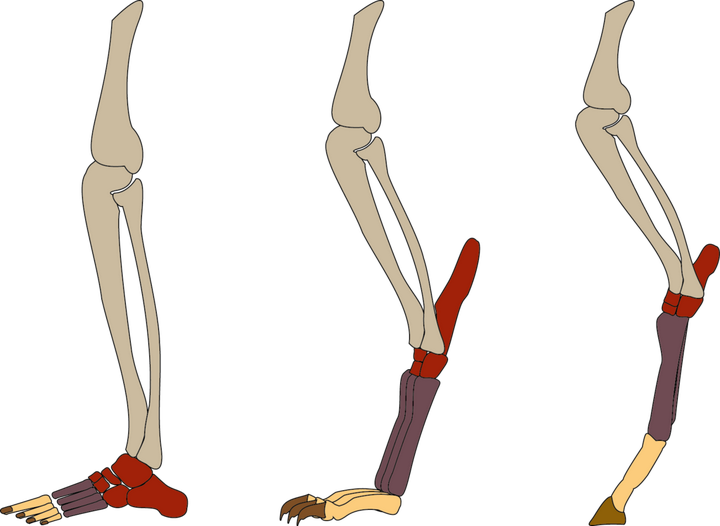

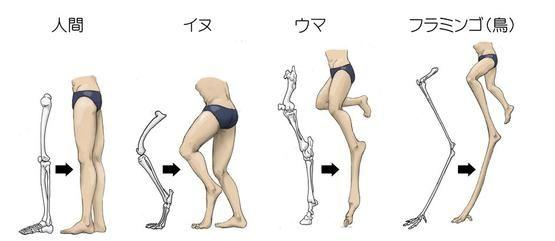

图为哺乳类的三种行走方式:

- 第一个是脚掌着地的“跖行”,例如人、熊、小鼠、大鼠、兔子、袋鼠、负鼠、刺猬、臭鼬;

- 第二个是脚趾着地、脚掌不着地的“趾行”,例如狗;

- 第三个是只用脚趾甲着地的“蹄行”,例如马。

显然,以“前、后”描述的“膝关节弯曲方向”是一致的,只是人们经常搞错其他动物的膝关节在哪里、将飞节(相当于人的踝关节)当成膝盖。

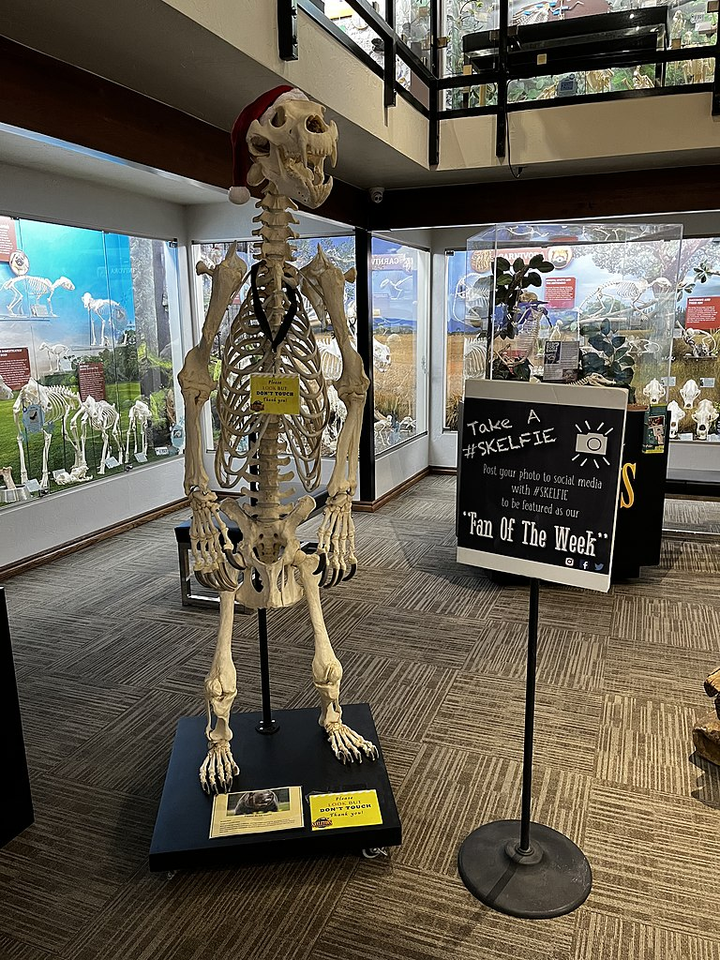

在谈非灵长类如何如何的时候,你可以先看看灰熊的腿:

跖行是哺乳纲的祖征,两栖纲、爬行纲的有腿物种也多为跖行。跖行的稳定性、承重能力较好,接地面积大、有助于分散承重并在搏斗时用力(搏斗时的好处对擅长以脚后跟支撑体重的类人猿尤其明显[1]);跖行的脚相对大而重,快速移动时较费力。

趾行有助于提高行走和奔跑的速度。蹄行在节约重量、抵抗磨损方面有一些优势,但严重受损时预后更差。