大概差不多 10 年前吧,我曾经在果壳上问过同样的问题,才知道真的有蟹瘤蝽这样长着钳子的昆虫。

但是昆虫纲如此庞大的种类基数,却只有寥寥几种长着钳状或者接近钳状的附肢,从统计意义上讲,这个比例也确实低得离谱,我觉得还是应该有一些必然因素的。

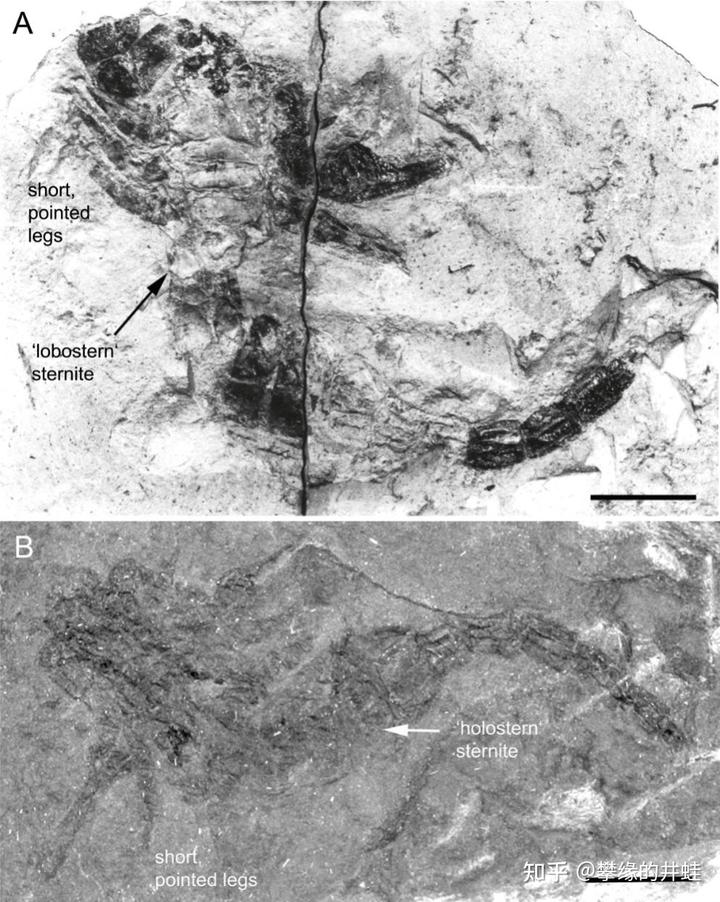

之前看过一篇文献(http://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2014.0815),作者对比了三种志留纪的古蝎和一种现代蝎。

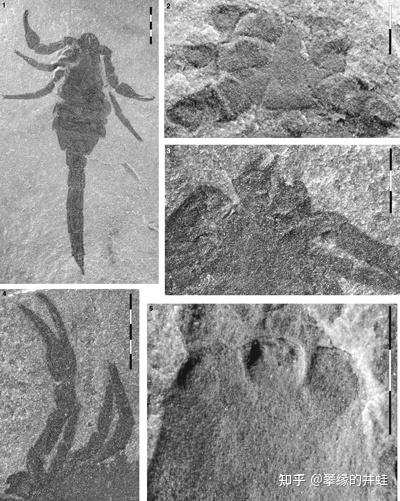

志留纪古蝎 1,Palaeophonus:

志留纪古蝎 2,Proscorpius:

志留纪古蝎 3,Eramoscorpius:

现代蝎,钳蝎属Buthus:

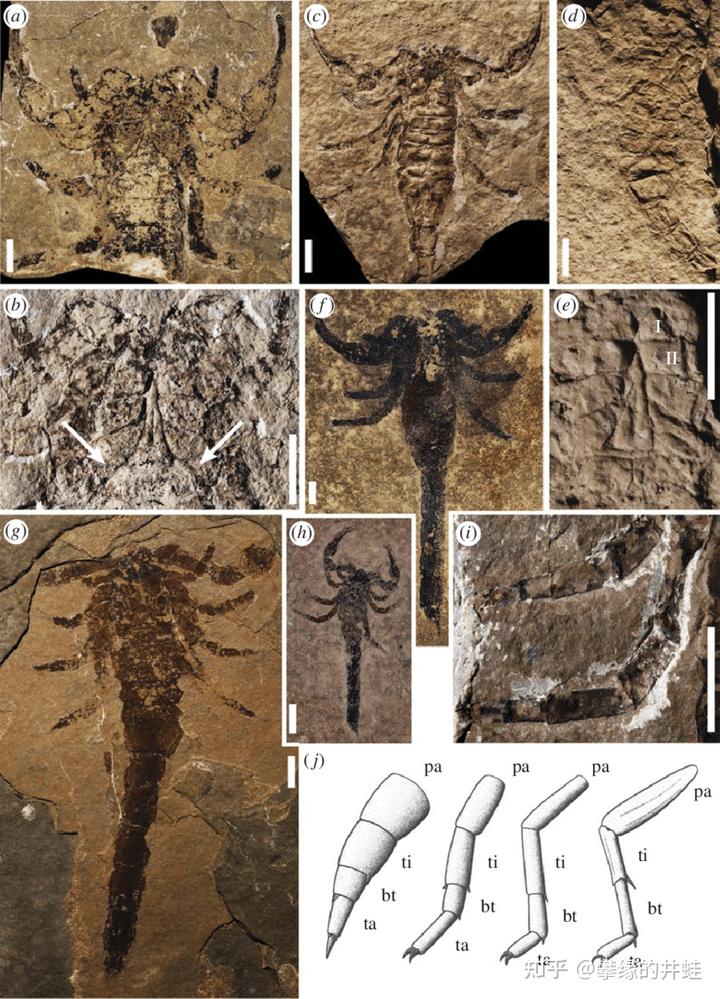

乍一看,四种蝎外形几乎没有什么区别。但研究者发现它们的步行足结构差异很大:

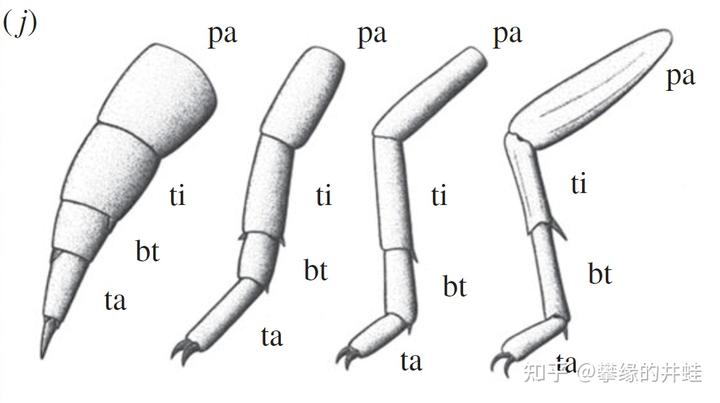

上图从左到右分别是:Palaeophonus,腿的结构类似“蟹腿”;Proscorpius,腿开始拐弯,出现类似大腿、小腿、脚掌的分化;Eramoscorpius,分化得更明显;现代钳蝎属,已经完全不像“蟹腿”,而像“昆虫腿”了。

研究者认为附肢形态的改变展示了蝎从水生到陆生的演化过程。“蟹腿”适合水生环境,“昆虫腿”适合陆生环境。

虾蟹是踮着脚尖走路的,它们的附肢末端是一个尖头,更方便抓牢底沙、沉积物或者岩石:

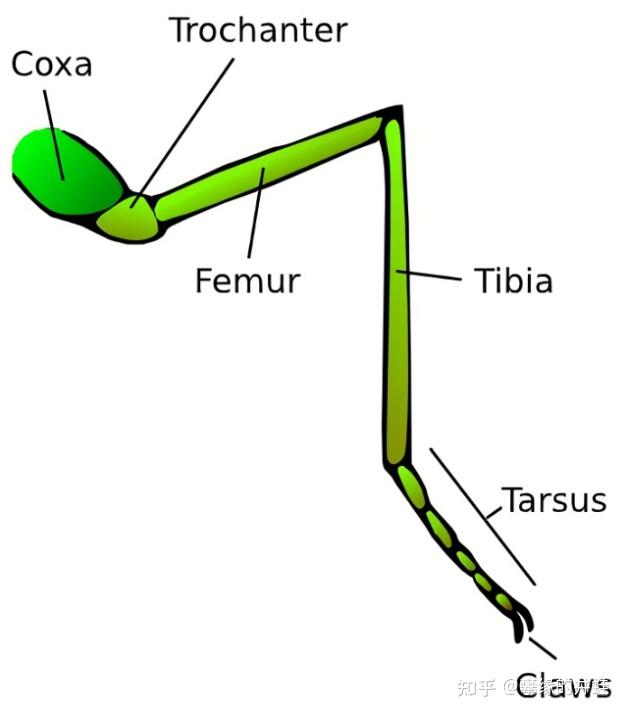

昆虫附肢末端是一个能平踩在地面上的“脚掌”,更适应复杂的地面环境:

这个“脚掌”由一系列小分节组成,称为跗节(tarsus)。

跗节可以极大增强陆生节肢动物的运动能力(可以想象一下大闸蟹在瓷砖上笨拙爬行的样子)。但也让附肢改造成钳状结构更加困难了。“蟹脚”改“蟹钳”只需要让倒数第二节的外骨骼延伸变形,伸出一根和末节相对的“不动指”即可。跗节这一堆小关节要改造起来可就难了。

尤其是昆虫本来就只有 6 条腿,很多昆虫的捕捉足平时也要承担步行的功能,基本都保留了跗节:

这也许是昆虫极少有钳状附肢的原因吧。

螯肢动物也可以佐证。海生的鲎可以长出 5 对钳子:

陆生的蛛形纲最多只有螯肢和须肢变成钳子。这可能也是因为后面的四对足在登陆过程中演化出类似昆虫的跗节,很难再改造成钳子状了。

鞭蛛、鞭蝎的第三对附肢都变成类似触须的结构:

避日蛛连须肢都是触须状的:

多说一句,陆生节肢动物的足“昆虫腿化”似乎是一种趋势,在多足类也能看到类似的变化。

蜈蚣的腿仍然是类似“蟹脚”的结构。

蚰蜒已经具有初步的跗节分化,它们的运动能力也比蜈蚣强得多:

2025.1.16