这个副教授显然只关心人类,他隐含的觉得动物比人类低级,不值得也不需要关心。

自然更不会去注意近年突飞猛进的动物心理学研究进展。

他的观点其实就是一种人类中心主义:先认定只有人类才有情感,再把动物的各种行为都解释成低级的本能或情绪,这样不论观察到什么现象,都不会承认动物有情感,本质上是循环论证。

动物情感不仅是科学问题,也涉及动物福利和伦理考量。

很多传统心理学教材坚持认为动物只有短暂的情绪,没有稳定的情感,但近年的大量研究已经证伪这一点。

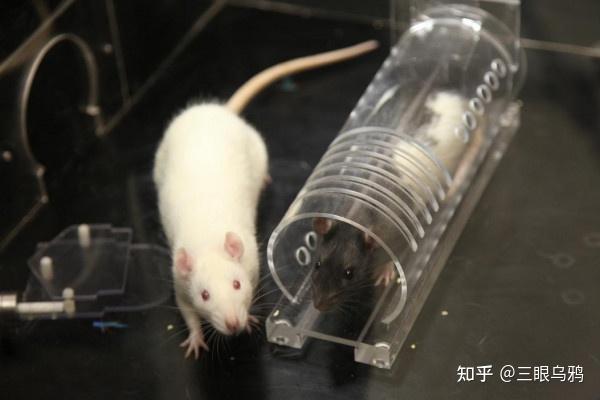

在啮齿类动物中,也能看到情感雏形。Bartal 等人(2011)的研究发现,大鼠会主动解救被困同伴,甚至放弃独享的巧克力奖励。

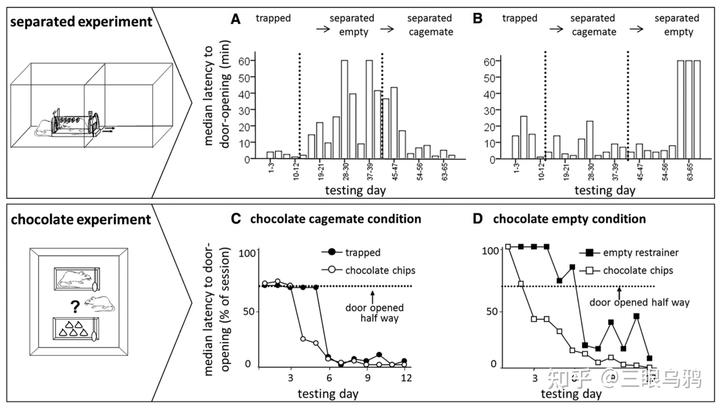

下图展示了研究者通过两个对照实验证明大鼠解救同伴的动机。分隔实验表明,即使解救后无法接触同伴,大鼠仍会持续开门,而在空笼时则停止,说明行为不是为了社交。巧克力实验则发现,当选择是“同伴或巧克力”时,大鼠会同样快速解救同伴,并常常分享食物,而面对“空笼 vs 巧克力”时只优先选择巧克力,说明解救同伴本身具有和食物相当的价值,体现出同情心驱动的亲社会行为。

更有意思的是,解救行为会受到社会经验调节:说明它们的行为不是短暂情绪反射,而是与长期关系和对象选择有关。

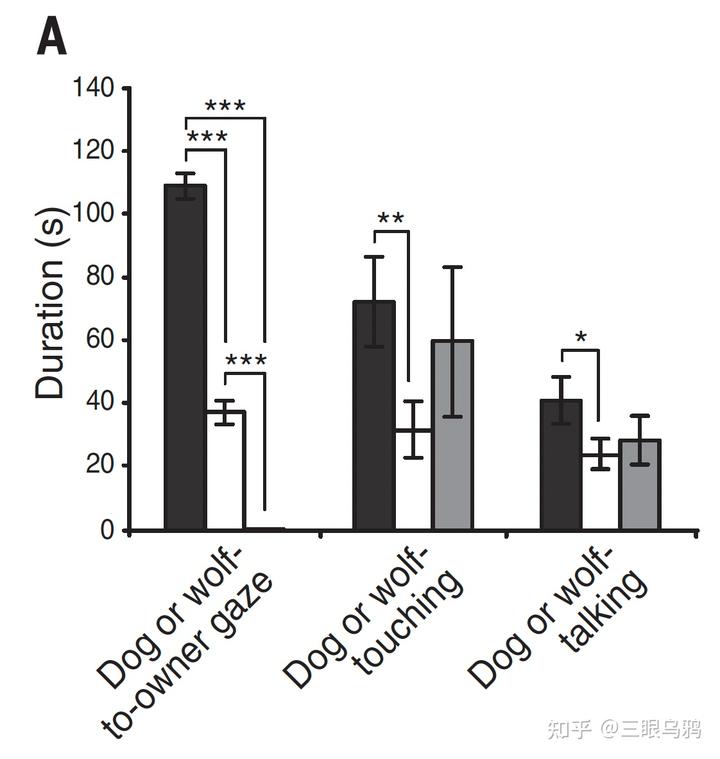

再比如,狗与主人对视时会在双方体内触发催产素水平的同步升高,这种“激素回路”不仅带来当下的亲密感,还能维持长期依恋关系。

这种现象在人狗互动实验中已被精确测量(Nagasawa et al., 2015)。

草原田鼠提供了更直接的证据。Burkett 等(2016)发现,当伴侣受到惊吓时,另一只会增加安抚性的梳理行为,这种“安慰”依赖于催产素系统,药理阻断后就会消失。

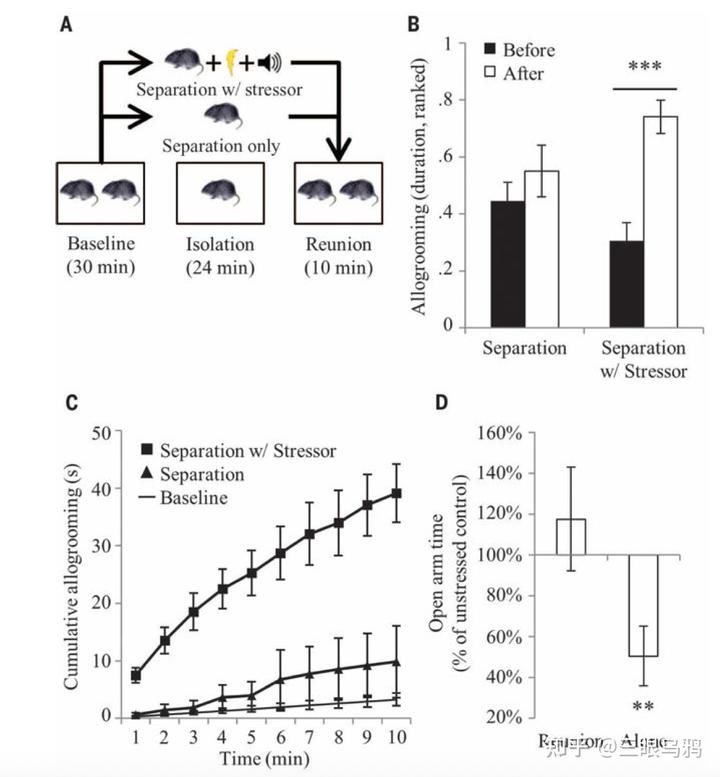

下展示了草原田鼠的“安慰行为”实验结果。实验流程(A)中,田鼠先经历基线阶段,然后被分离 24 分钟,其中一部分还会接受电击与声音刺激作为应激处理,随后与同伴重聚 10 分钟。结果显示(B),仅分离后重聚时梳理行为(allogrooming)没有明显增加,但在“分离 + 应激”条件下,观察者田鼠在重聚时显著增加了对受压同伴的梳理,表明这种安慰行为是特定针对受压状态而非分离本身。

进一步分析(C)显示,在重聚的 10 分钟中,安慰性梳理在应激条件下持续累积上升,远高于单纯分离或基线条件。最后(D),通过高架十字迷宫测试发现,若受压个体在应激后独自休息,其焦虑水平显著升高(在开放臂停留时间减少);而与同伴重聚时,焦虑指标恢复接近正常水平,说明同伴的安慰行为能产生社会缓冲效应。整体而言,这张图表明草原田鼠不仅能感知并回应同伴的痛苦,还能通过亲密接触有效缓解对方的压力,体现了基于共情的亲社会行为。

这表明情感机制在非哺乳动物中也能被清晰识别。类似的情况出现在鸟类,Fraser & Bugnyar(2010)的研究表明,渡鸦在冲突后会主动安抚关系亲密的伙伴,而对陌生个体则不会,这种行为具有明确的对象选择性和稳定性。

大型动物的证据更直观。de Silva 等(2014)在野外观察到亚洲象会在同伴受惊时发出特定声信号,并伸出象鼻安抚,这种情绪传染会在群体中扩散,类似同理心和照料倾向。

大象还会在群体成员死亡后徘徊和触碰尸体,表现出“哀悼”行为。

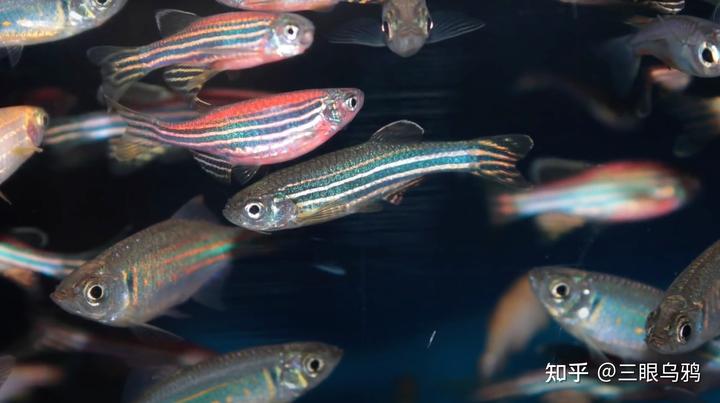

甚至鱼类也显示出情感的雏形。Clements & Ferrari(2018)的实验发现,当斑马鱼群体中部分个体遭遇威胁时,其他个体会表现出“情绪传染”式的焦虑反应。

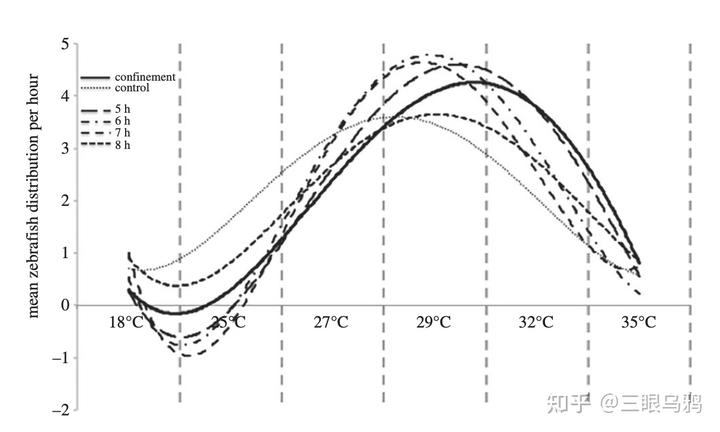

过去人们通常认为鱼类缺乏复杂的意识,其中之一的理由就是它们缺乏类似哺乳动物,鸟类,爬行动物等所具有情绪性发热(emotional fever)。

所谓情绪性发热(emotional fever)是动物在遭受压力或负面刺激时出现的体温升高现象,被视为情感和意识的生理指标之一。然而 Rey 等人(2015)的研究表明,斑马鱼在经历短时应激后会主动选择更高温度的环境,使体温上升 2–4°C,并在数小时后逐渐恢复,这正是典型的情绪性发热。

该发现推翻了鱼类没有意识的陈旧观念,说明它们同样具备与高级脊椎动物相似的情感反应与生理调节能力。

此外,Rey 等人还发现鱼类在负面经历后会在决策任务中表现出持续的悲观判断,显示出认知层面的情感偏向。

这些研究表明,如果把“情感”理解为能跨时维持、具有对象选择并影响长期关系的心理状态,那么它绝非人类独有。

把动物一律归为没有情感,不仅忽视了来自众多物种的现代科学证据,同时体现出人类中心主义的傲慢,也低估了我们与其他生命共享的深层心理基础。

参考文献

Bartal, I. B.-A., Decety, J., & Mason, P. (2011). Empathy and pro-social behavior in rats. Science, 334(6061), 1427–1430. https://doi.org/10.1126/science.1210789

Nagasawa, M., Mitsui, S., En, S., Ohtani, N., Ohta, M., Sakuma, Y., … & Kikusui, T. (2015). Oxytocin-gaze positive loop and the coevolution of human-dog bonds. Science, 348(6232), 333–336. https://doi.org/10.1126/science.1261022

Burkett, J. P., Andari, E., Johnson, Z. V., Curry, D. C., de Waal, F. B., & Young, L. J. (2016). Oxytocin-dependent consolation behavior in rodents. Science, 351(6271), 375–378. https://doi.org/10.1126/science.aac4785

Fraser, O. N., & Bugnyar, T. (2010). Do ravens show consolation? Responses to distressed others. PLoS ONE, 5(5), e10605. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0010605

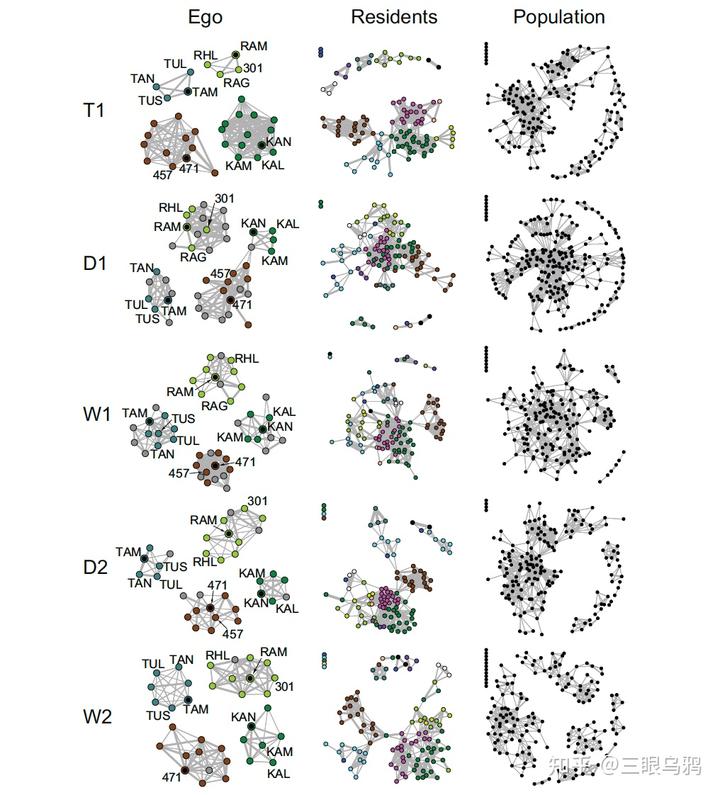

de Silva, S., Ranjeewa, A. D. G., & Kryazhimskiy, S. (2014). The dynamics of social networks among female Asian elephants. BMC Ecology, 14, 3. https://doi.org/10.1186/1472-6785-14-3

Clements, K. C., & Ferrari, M. C. O. (2018). Social learning of predator recognition in fish: A review and prospectus. Fish and Fisheries, 19(3), 403–420. https://doi.org/10.1111/faf.12265

Rey, S., Huntingford, F. A., Boltaña, S., Vargas, R., Knowles, T. G., & Mackenzie, S. (2015). Fish can show emotional fever: Stress-induced hyperthermia in zebrafish. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 282(1819), 20152266. https://doi.org/10.1098/rspb.2015.2266