在你学会讲故事之前,你不会记得任何生活经历。

要说明这个,就必须先了解我们长期记忆加工的过程,这样你就能明白为什么 3 岁前的记忆很模糊,为什么你记不住单词和考点。

要不然你现在回忆一下:上周四早中晚分别吃了什么,如果能成功的话再回忆一下上上周,上个月第一个星期四呢?

(不要跟我说都是 K 记)

吃的饭并不是故事,没经过加工的内容很难在大脑里留下印象,除非是聚餐、约会之类令人印象深刻的事情。

所以你会发现一个很严重的事情,三岁以前的孩子,一般不会讲故事。

没有加工过的信息是没法转换成长期记忆的。

首先来一个很直观的问题,人每天要接收多少信息?

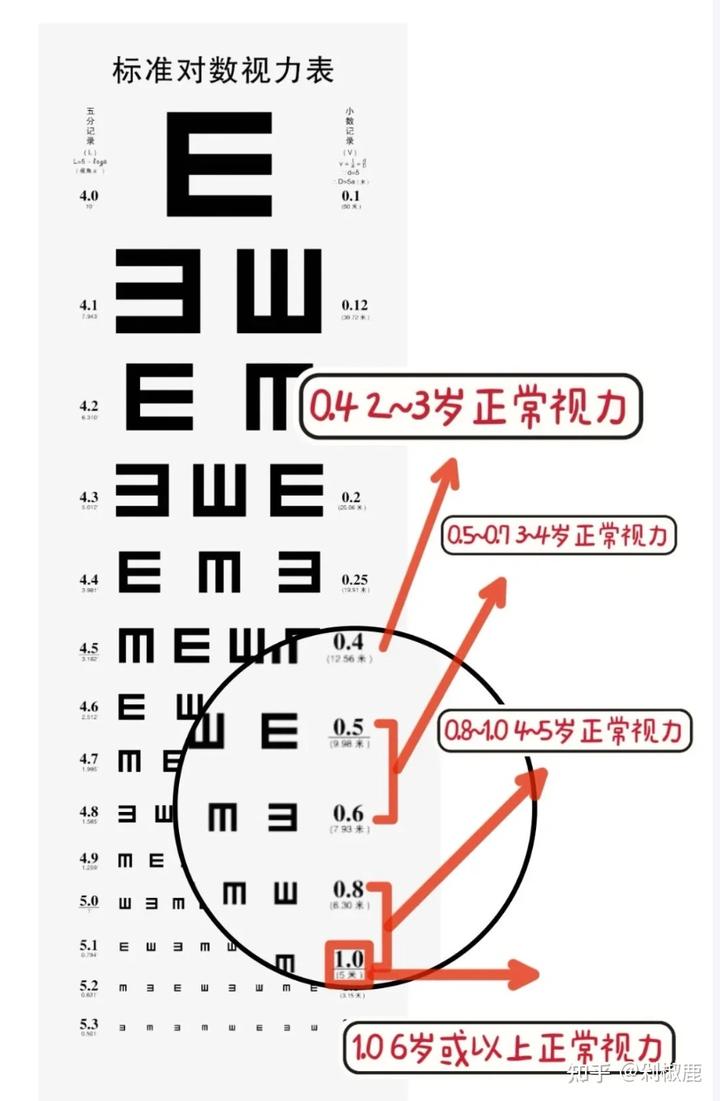

相信大家都做过视力测试,好视力的标准是 1.0(5.1),1.0 是个什么概念?

1.0 的视力意味着你在五米外能看清楚视力测试表倒数第三排的宽度只有 1.5mm 的 E。

那么人的视力范围是多少呢?

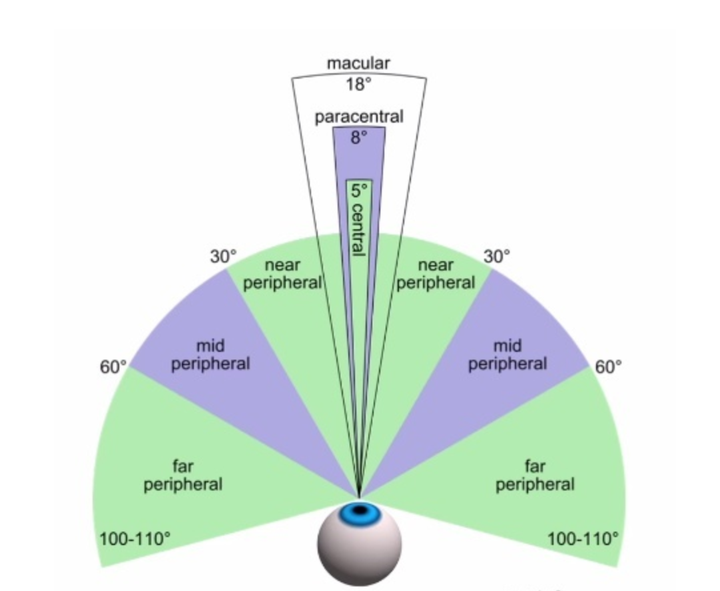

双目视觉范围大概是 120°,而左右眼单目视觉加起来大概是 220°( 有部分盲区)。

按照这么计算,人眼大概是 5.76 亿像素(目前主流说法是 700 万像素)。

也就是说,你如果在一个堆满物品的 25 平米的房间抬头一看:

一瞬间进入你视网膜的信息量就可能高达 1GB。(按照 1 像素 16bit 换算。)

当然这么大的光学信息你的大脑并不是全盘接受的,要不然脑子早就宕机了。

当光线进入眼睛,首先照射在视网膜上。视网膜上的感光细胞(视杆细胞和视锥细胞)接收这些光线,并将其转化为电信号。

这一步注意力机制会对接受的信号进行选择和压缩。

这些压缩后的电信号通过视神经纤维传导到大脑的视觉中枢。视神经的传导速度大约为每秒 100 米左右,因此从眼睛到大脑的时间是毫秒级的。在大脑的视觉中枢,这些电信号被进一步处理,最后形成我们所能看到的图像。

也就是说,你每分每秒都在接收大量的视觉、听觉信息,但是一天过后,你会遗忘掉其中的 99.999999%。

想要进入长期记忆池里,必须对经历的事件进行结构化、整合化的叙事。

除了部分超忆症外,作为普通人的我们往往无法回忆起两到四岁之前发生的任何连贯的、情景性的生活事件。

这种现象在心理学上被称为童年失忆症(Childhood amnesia,或婴儿期失忆) 。

这里要区分两种记忆模式:

情景记忆 (Episodic Memory): 对特定事件的记忆,包括时间、地点和情感背景(例如:“我三岁生日那天干了什么?”)。

语义记忆 (Semantic Memory): 对事实和知识的记忆,不依赖于特定时间或地点(例如:“我们国家的首都是北京”)。

童年失忆症主要影响情景性记忆(对特定事件或经历的记忆),但是对爸爸的爸爸是爷爷、夏天的树叶是绿色的,这种常识性的语义记忆影响不大。

随着时间的流逝,成年人对十岁之前的情景记忆提取能力也往往比预想中要差 。

童年失忆症的核心在于,它并非单纯的数据丢失,而是负责编码、组织和提取长期事件记忆的认知架构——即叙事性大脑——在早期发育阶段功能尚未完善。

如果事件没有被编码成一个有时间顺序、有主角(自我)、有意义的“故事”,那么这些原始的、碎片化的经历就难以被成年后基于语言和叙事结构的检索系统所调用。

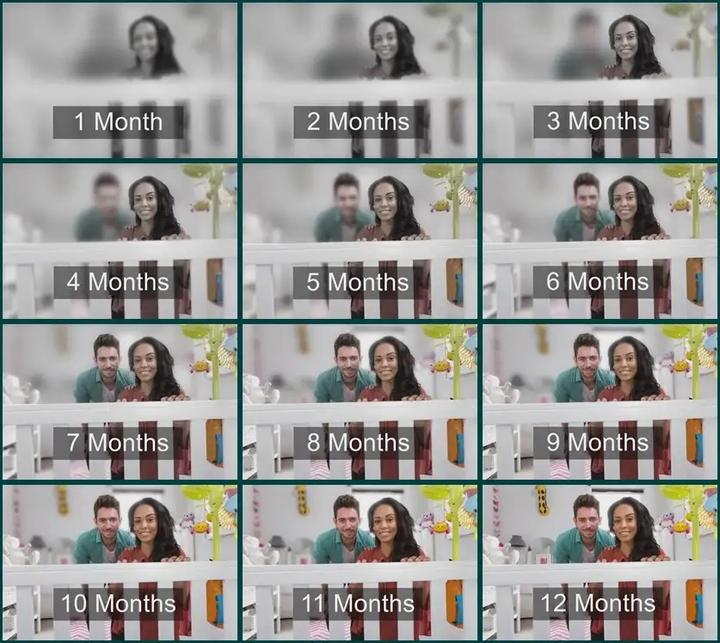

研究显示,儿童从一岁起就能够记住事件(即形成短暂的情景记忆),但这些记忆往往会随着年龄增长而迅速衰退 。大多数人在 4 至 6 岁左右才开始形成可靠且持久的情景性自传体记忆 。与之相对的是,语义记忆在婴儿期往往迅速发展,所以一岁多的婴儿会叫爸爸、妈妈各种物体甚至能说一句话也很正常,但是要让他回忆昨天甚至前天发生了什么几乎是不可能的事情。

要会讲故事,首先得有一个“我”,“我”是谁,“我”干了什么,“我”与谁互动。

“我”是什么时候出现的?

通常来说,心理学家会把通过镜子测试作为“自我”出现的时间。

“婴儿镜子测试”,或者说镜子自我识别测试(MSR),在婴儿的鼻子或额头上做一个标记,然后将孩子放在镜子前,看他们能不能把镜子里的人识别为自己而不是另一个人。

大多数孩子会在 18 至 24 个月通过镜子测试,意味着婴儿叙事里面终于有“我”了,而不是像一个小猫一样感受纯粹的生命(很多猫无法通过镜子测试,多数狗可以)。

此外,幼儿对于线性时间(过去、现在、未来)的理解在两岁左右时也尚不完善。

缺乏这种复杂的时间整合框架,事件即便被编码,也只是作为孤立的碎片储存,缺少必要的年表背景,从而难以被成年人复杂的、基于时间线的检索系统所调用。

客体恒常性也是要 2-3 岁才能出现的认知。

客体恒常性指的是物质不会消失,只会从一种形式变成另外一种物质……啊,不对,客体恒常性即当客体从视野中消逝时,儿童知道该客体依然存在,并未消失。

也就是 2 岁以后分离焦虑开始减少的原因,宝宝终于可以理解妈妈去上班了,而不是消失了。

对于认知建立以前的婴儿来说,妈妈出门感受到的是妈妈消失引起的巨大焦虑,而两岁以后他能慢慢开始理解“妈妈今天暂时离开我,去上班”这样的事实,而不是“妈妈消失,难受”的情绪。

另外,还有一点,视觉等感知系统是逐步建立的,刚出生的婴儿视力很模糊,而且他们的脑子还没开始用注意力机制进行加工,导致他们每天都是信息过载的状态,所以需要大量休眠时间来恢复大脑功能。

正是因为有这样高速搭建神经连接的过程,所以目前也有种主动遗忘假说 *1认为,婴儿期新近形成的记忆之所以被快速遗忘,是因为海马体内的神经发生(新神经元的产生)水平极高 。计算模型表明,这种持续不断地增加新神经元会积极地重塑现有的海马回路(特别是齿状回),从而导致先前建立的记忆痕迹(突触连接)发生物理降解或被取代 。

总而言之,了解了记忆的这种特质,其实是有助于我们背单词等语义记忆活动的。

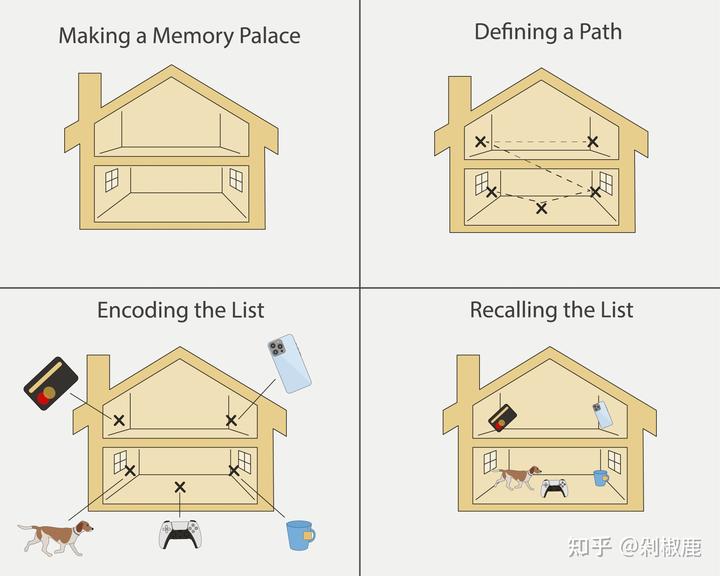

比如现下流行的情景式记忆法 Method of Loci(记忆房间)背单词:

把你要记的东西变成具体、奇特、可感知的画面,放到你熟悉的一条“路线”或房间里的固定位置(loci)。记忆时沿着这条路线“走一遍”,就能把信息顺序而稳固地取出来。

利用空间 + 视觉 + 故事,把抽象信息变成容易记的场景,极其适合记词汇、序列、演讲要点等。

记得这四点基本原则:

- 地点固定:用熟悉的位置(家门→玄关→客厅→沙发→书架→桌子→厨房……),顺序不可随意变。

- 形象化:把词语变成具体形象(最好是夸张、荒诞或带动作的画面)。

- 多感官:加入颜色、味道、声音、触感等,越生动越好。

- 动作和情绪:让形象做事(吃、跑、爆炸),并带强烈情绪,这样记得更牢。

比如我们今天要记忆 apple, pencil, window, cat, river, chair, mountain, moon, key, book。这几个单词。

心里走一遍你的记忆房间:

“我开门——玄关那苹果咬住我(apple);侧眼看鞋柜——鞋子在写字(pencil)……走到卧室,床头那本书打喷嚏(book)。”

这样顺序和画面连成有故事的记忆,只要你想起“门把咬我”就想到 apple、想起“跳舞的椅子”就想到 chair。

当然这样说很抽象,建议看看视频讲解,对记忆单词能迅速提升。

以上~

参考文献:1Hippocampal neurogenesis regulates forgetting during adulthood and infancy