这里首先要区分北京和上海。

上海在 1949 年就有 500 万人口,44 条公交线,早就进入了彼此陌生的市民社会状态。就算后来搞计划经济,大多数工厂也没有能力跨越市区建立自己的后勤系统,必须依托市和区级的房建、商业系统,才能维持市民的现代生活。

而北京 1949 年只有 200 万人,大多数人和周边的农业区域关系紧密,可以达成直接贸易关系。《茶馆》最后几幕,就能看到饭店采购食品,往往不和专门的商业机构打交道。整个城市只有 6 条马路是硬化的,61 辆公交车,服务 4 条线路,整体上还处于半农业社会。

1949 年之后北京人口爆炸,到 1980 年,人数已经和上海接近了。但在手机出现之前,进北京的人都有自己的“单位”,无论是工人、干部,还是军人,首先都在大院内部、系统内部解决生活问题。冬天的蔬菜,夏天的水果,春秋的换季外衣,往往是“分”下去,而不是购买,所以北京的店铺不到上海的十分之一。而且北京大多数客户的工作稳定,店铺的增减也不多,只要不拆迁就一直开下去。很多山东和河北老板的小生意,1985 年左右开张,现在都传给第三代了。你都不用和附近的住户说店铺名称,直接说老板的口音,他们就能帮你指路。

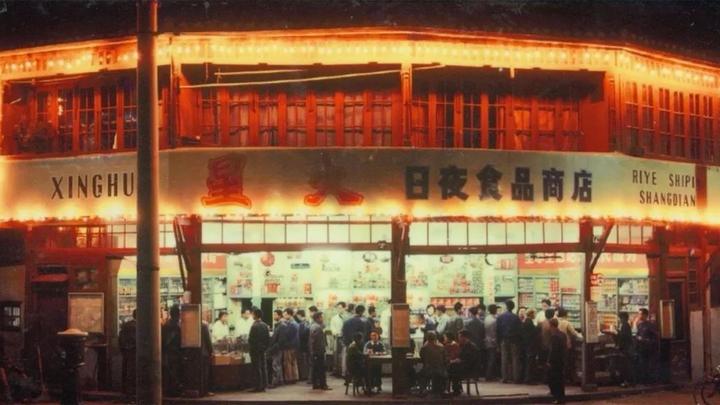

之前我做过一个研究,上海星火日夜商店在北京的发展。上海因为工人倒夜班和研发人员加班,计划经济时代就开了差不多 20 家 24 小时便利店(70 年代 大多数商品只要钱不要票证),同期北京只能在西单开一家,最后还关了。直到 2025 年的今天,如果你习惯了上海的商业模式,想在北京随便选一条街,走路买点日用品,难度还是上海的几倍。

1999 年春节前,我从上海坐火车到北京,找了一个同学吹牛,半夜从西单走到西北片高校区,路上我根据上海经验,想在路上买点吃喝——居然没找到开业的店铺!最后还是到了大学宿舍,插上私接电路,才喝了点热水。

(下图的上海 24 小时商店是 1968 年开的,因为有利润,70 年代发展到几十家连锁。而在北京,对应的生态位,是各单位的夜班食堂,是各大院的“小灶”和后勤处。)

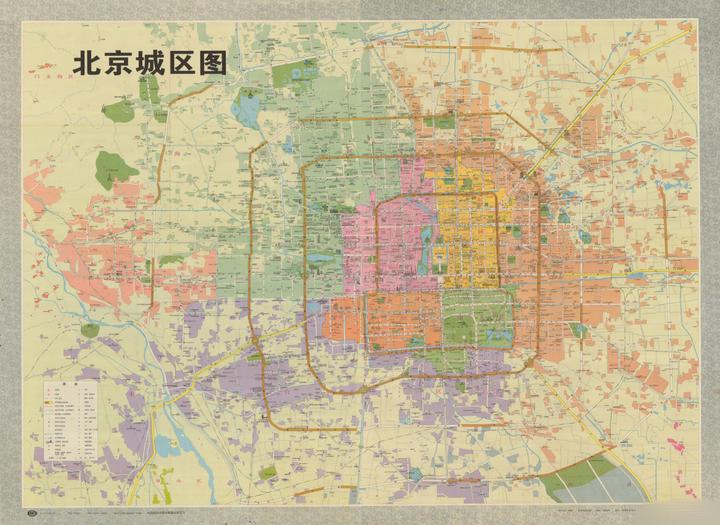

所以,到 1980 年甚至 1990 年,要在北京找一家不知名的店铺,其实不那么难,因为只要知道营业范围和顾客的阶级层次,你就可以开车到每个区域去问。在三环就等于城区边界的年头,搜索范围不算大——尤其是当时北京限行不严格,开个大发面包或者双排座货车,也能过长安街,唯一的问题是你要办纸质进京证。但进京证在北京行政边界上办,十几块钱,交钱就给。

(下图为 1996 年北京地图)

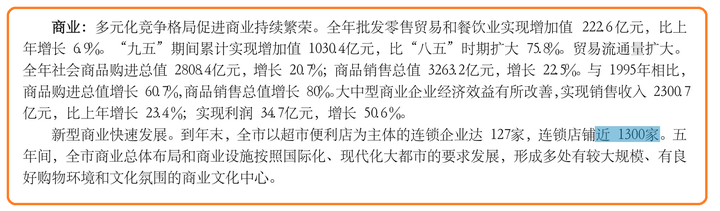

上海就相对麻烦了,直接看 2000 年的上海政府报告。

商业企业通过布局调整和业态扩展,以橱窗透亮、网络商业等工程为抓手,努力促进市场销售。全年国内商业增加值 316.82 亿元,比上年增长 11.7%。连锁商业蓬勃发展,连锁业态已扩大到 45 种,年末全市连锁网点达 4460 家,其中,连锁超市门店 1750 家。

作为对比,北京此时的连锁网点是 1300 家。

而且上海的店铺,往往不那么强调区域特色,更多考虑流动人口消费。你问一个本地住户,附近有哪几个有特色的商店,他未必说的清楚。

所以,首先你要搞清楚,当时是在北京还是上海找一家店铺,这在前手机时代是两个概念。

然后可以确认,带路人这个职业,对于一家不知名的店铺,毫无作用,不要浪费钱。

如果是北京(或者是上海广州之外的任何大城市),我就在地图上划出几个范围,每个圈内先跑主干路,然后在支路的路口上发烟调查。

给我一辆大发面包车,带上两条中档香烟,再告诉我店铺名称和老板的口音。只要不是藏在门头沟或者燕山石化这种地方,我有把握三天把人找出来

如果是上海(或者广州),我要根据店铺的营业范围,先去对应行业的批发市场,按行业找批发商,再根据老板的特征和营业规模,看看能不能找到疑似对象,然后根据送货地址去找。

如果人的特征能对上,但是没有送货地址,就发烟问市场附近的黄鱼车工人,看看谁给类似的客户送过货。这比地理撒网搜索更靠谱。但总的来说,成功率低于北京。