长江十年禁渔,现在仅仅四年多鱼群数量就显著恢复,那么古代根本就没什么"渔"时,长江鱼群是怎样的?

以前的长江鱼群尤其是现代捕鱼技术发展前,不仅数量繁多远超现代,而且种类也极为丰富。

清代有诗云:江豚吹浪立,沙鸟得鱼闲。

古代长江流域鱼群数量可以建立生态模型推算,除了捕鱼技术的差距,工业污染和水利设施阻碍洄游鱼类繁衍也是影响鱼群数量的重要参数。根据模型,我算出的古代鱼类资源总量基准值为 210 万吨。是 2022 年长江流域鱼类资源总量的 17 倍多,1954 年长江流域捕捞峰值的 5 倍以上。

下面几段文字分析主要是为了确定建模参数,想省流的朋友可以直接下滑到最后看数学模型计算。

首先,可以从禁渔的成效分析长江生态恢复有多少潜力。

长江十年禁渔政策是指:自 2021 年 1 月 1 日起,在长江干流和重要支流、大型通江湖泊、长江河口规定区域等重点水域实施为期 10 年的禁渔,全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞。目前是执行的第四个年头。

禁渔的四年间,鱼群数量和种类都有显著恢复。2021 至 2024 年,长江流域累计监测到土著鱼类 344 种,种类数比禁渔前(2017 至 2020 年)增加 36 种。[1]

禁渔成效关键数据:

2024 年,长江干流单位资源量为 2.3 千克,比 2023 年上升 9.5%

四大家鱼(青鱼、草鱼、鲢和鳙)在长江中游监利断面卵苗资源量为 83.2 亿粒(尾),比 2023 年上升 39.1%,是禁渔前 2020 年的 6.2 倍

长江下游刀鲚汛期单位资源量为 39.9 千克,比 2023 年上升 30.4%,是禁渔前 2020 年的 9.5 倍[2]

这些数据表明,仅仅四年多的禁渔期,长江鱼类资源已经呈现出明显的恢复态势。

这不禁让人思考:在古代几乎没有现代捕捞技术的情况下,长江的鱼群数量会是怎样的规模?古代长江鱼群的数量是否远远超过现代水平?

下面我将结合历史文献、考古发现来解答上述提问,并为下文建模提供数据支撑。

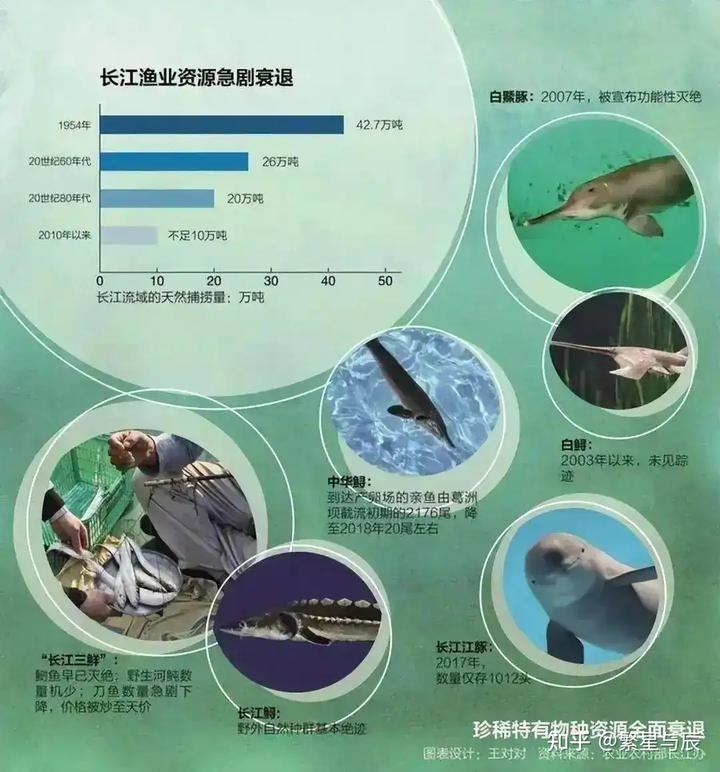

根据 2017 年至 2019 年的长江专项调查,科研人员利用种群丰度计算,初步推算长江中鱼群蕴藏量约为 31.73 万吨。而根据 2022 年最新数据,长江流域的鱼类资源现存数量约为 8.86 亿尾,资源重量为 12.48 万吨,仅相当于 20 世纪 50 年代的 27.3%、60 年代的 30.9%、80 年代的 58.7%[3]

2020 年的长江中鱼类总量,甚至不够 1954 年当年的捕捞量!

从历史捕捞数据来看,渔民在长江一年天然捕捞峰值为 1954 年,达 42.7 万吨。而到了 2016 年,这一数字已降至 6.6 万吨,降幅近 85%。综合历史资料,长江有鱼类 435 种,但在 2017 年至 2019 年的调查中,仅采集到鱼类 318 种。

虽然无法直接获取古代长江鱼群数量的文献记录确切数据,但通过多种间接证据可以推断其规模远大于现代。

首先,从捕捞技术发展来看,古代的捕捞能力差,与现代相比不值一提。

古代主要使用竹篓、渔网等简单工具,而现代则使用机动渔船、电子声呐设备、高强度渔网等先进技术,捕捞效率呈几何级数增长,更别说地笼、电鱼、毒鱼等手段了。

- 古代:人力 / 风力驱动,简单渔具,季节性捕捞

- 现代:机动渔船,电子声呐设备,高密度渔网,全年高强度捕捞

其次,从历史文献记载来看,长江流域的渔业资源在古代极为丰富。

《诗经》中多次提到长江中的鱼类,如 "鳣鲔发发" 描述了鳇鱼和鲟鱼在水中游动的场景。唐代诗人杜甫的《峡隘》 "白鱼如切玉",说的是翘嘴鲌肥美。宋代王安石写 "白沙眠騄骥,清浪浴鱏鱼",描绘了鲟鱼在清澈江水中游动的景象。明代徐熥有诗云 "霜侵远渚鲟千尺,月照寒芦雁一声",虽然夸张描述了鲟鱼的巨大体型,但也说明当时长江中的大鲟鱼很常见。

明清时期的地方志中保存了大量关于长江流域渔业生产的详细记录,为我们了解当时的鱼类资源状况提供了重要依据。据《湖广通志》记载,明代湖北湖南地区的渔业经济十分发达,河泊所 (管理渔业的官方机构) 数量众多,仅武昌府就设有 27 所。万历年间武昌府岁收鱼课达 4949.8 两白银,占当地总税收很大比例,直接反映了渔业在当地经济中的重要地位。[4]

湖广渔业的核心在江汉平原的沔阳府(今湖北仙桃)、汉阳府,其中沔阳府因 “湖泊密布、渔户万千”,鱼课额可达武昌府的 2-3 倍[5]。南直隶的安庆府(长江干流核心捕捞区)、苏州府(太湖流域)鱼课均达 8000-10000 两;九江府(鄱阳湖核心)约 6000 两。这些都间接反映了古长江流域渔业资源丰富。

此外,考古发现也印证了三峡地区远古时期的鱼类资源确实丰富。

人类居住遗址中普遍发现有大量的鱼类骨骼,不少遗址中甚至堆积有成层的鱼骨层,鱼骨骼最长的可达 1.7 米以上。在新石器时代的墓葬中还发现有专门用大鱼为墓主人随葬的现象。[6]

最后,古代长江生态环境更好,为鱼类提供了良好的栖息和繁殖条件。

古代长江流域的自然环境与现代相比更为原始和完整,森林覆盖率远高于现代(有评论区把建国前当成古代,这里的古代指明朝以前,明清开始大型木料就逐渐不够用了,侧面印证森林水平持续下降)水土保持良好,河水清澈、无工业污染,为鱼类提供了适宜的水体环境。

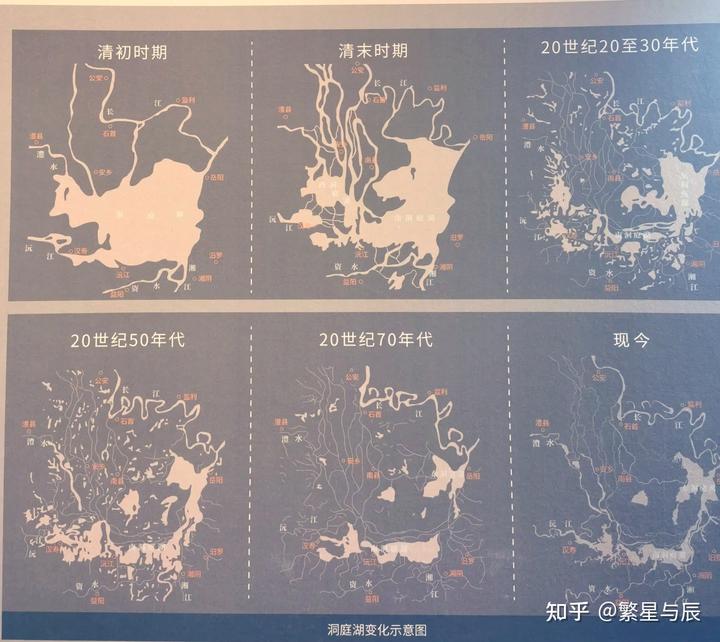

其次,古代长江水系完整,支流众多,湖泊与长江连通,形成了复杂的水网系统。这种连通性为鱼类提供了广阔的生存空间和多样的生态结构,湖泊富集的养分也十分有利于鱼类的繁殖和生长。

然而据研究,现代长江中下游的湖泊几乎都与长江断绝了直接联系。长期的地质运动和人为活动如围湖造田等让鄱阳湖、洞庭湖的面积持续萎缩,洞庭湖现在的大小甚至不如明清一半,更不用说被称为“云梦泽”时期的方圆八九百里的广阔水面了。

三峡水库等大型水利设施也会严重影响洄游性鱼类繁衍生长,虽然建了洄游渠、鱼梯等,但个体大小基本只有原来的 40%左右。

1964-1965 年长江干流四大家鱼年均产卵量高达 1150 亿,到 1981 年下降到了 170 亿,降幅达 85 %,这一年葛洲坝截流[7]。对中下游干流渔业资源的大幅衰退而言,大坝造成的江湖阻隔难辞其咎,虽然酷鱼滥捕也起到了落井下石的作用。

建立生态模型推算

基于以上的种种分析,下面就可以建立生态模型推算古代鱼群数量

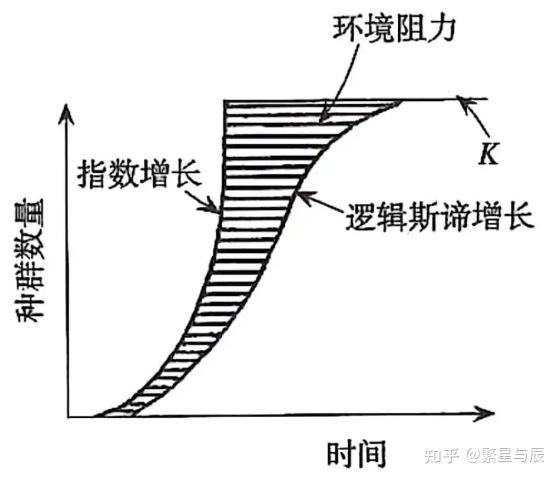

一、模型框架设计:修正型逻辑斯蒂增长模型

鱼类种群在自然环境中受 “环境容纳量(K)” 限制,增长符合逻辑斯蒂方程[8];

古代与现代的核心差异体现在捕捞强度、生态完整性、洄游通畅性,因此引入三大修正系数,构建平衡态下的资源量估算模型:

1. 基础公式(种群平衡条件)

当鱼类种群达到稳定平衡时,自然增长量 = 捕捞消耗量,公式为:

2.参数定义与物理意义

| 参数符号 | 参数名称 | 定义说明 |

| N | 种群平衡资源量(万吨) | 某时期长江鱼类实际保有量(古代为峰值,现代为衰退后存量) |

| K | 理论环境容纳量(万吨) | 无人类干扰时,长江生态系统能承载的最大鱼类数量(古今物种相同,K 值仅受环境影响) |

| α | 生态环境影响系数 | 量化污染、栖息地破坏对 K 的削弱(α取 [0,1]),值越近 1 生态越完整) |

| β | 洄游通畅性系数 | 量化水库、堤坝对洄游鱼类的阻断(β取 [0,1]),值越近 1 洄游越通畅) |

| F | 捕捞死亡率(1 / 年) | 单位时间内被捕捞的种群比例(反映捕捞强度,工具越先进 F 越大) |

| r | 自然增长率(1 / 年) | 鱼类自然繁殖、生长的固有速率(古今物种相同,取长江四大家鱼均值) |

| Y | 年捕捞量(万吨) | 实际捕捞产出(现代有统计数据,古代通过工具效率反推) |

二、参数取值与校准,基于现代数据验证

1.先通过2000-2020 年现代长江数据校准模型,确保参数合理性,再反推古代参数:

| 参数 | 取值 | 依据来源 |

| N 现 | 12.48 | 2022 年长江专项调查:鱼类资源重量 12.48 万吨(仅为 50 年代 27.3%) |

| Y 现 | 6.6 | 2016 年长江天然捕捞量 6.6 万吨(较 1954 年峰值 42.7 万吨降 85%) |

| α现 | 0.3 | 生态破坏量化:2022 年资源量为 50 年代 27.3%,取α现≈0.3(污染 + 栖息地丧失) |

| β现 | 0.4 | 洄游阻断量化:长江现有 400 + 水库,中华鲟等洄游鱼减少 40%,取β现≈0.4 |

| r | 0.8 | 四大家鱼内禀增长率:参考《长江鱼类资源》,鱼类 r 值通常 0.5-1.0,取均值 0.8 |

2.现代模型校准(反推 K 现和 F 现)

由平衡态公式

,得现代捕捞死亡率:

这个数据说明:按现代的捕捞技术水平,长江江里有多少鱼,一年内就能捞起多少,还有小半无非是太小了,还没到成熟期。代入逻辑斯蒂公式,可以反推现代理论环境容纳量:

解方程得:K 现 ≈ 85 万吨,即现代生态下,长江理论最大承载量约 85 万吨

三、古代参数设定,基于历史资料与考古证据

古代与现代的核心差异:捕捞技术原始、生态无工业破坏、无水库洄游阻断,参数取值如下:

| 参数 | 取值 | 依据来源 |

| α古 | 1.0 | 古代生态完整性:无工业污染,森林覆盖率超 60%(现代 20%),栖息地完整,α古=1 |

| β古 | 1.0 | 古代洄游通畅性:无水库、堤坝,长江干支流连通,洄游鱼(如中华鲟)自由繁殖,β古=1 |

| F 古 | 0.01 | 古代捕捞强度: 1. 工具:骨钩、竹网(网眼大,幼鱼漏捕),效率为现代 1/50; 2. 人口:明代中期长江流域人口约 2000 万(现代 3.5 亿),需求低; 3. 推导:F 古=F 现 * (1/50) ≈ 0.53/50≈0.01(1 / 年) |

| K 古 | 212.5 | 古代环境容纳量:生态承载力与α、β正相关 |

假设古代长江鱼类种群长期处于稳定平衡态(无过度捕捞,自然增长=低强度捕捞),代入模型计算可得:

1. 古代鱼类平衡资源量,即峰值 N 古

2. 古代年捕捞量验证

古代平衡时捕捞量

万吨,

与历史记载吻合:明代《湖广通志》:武昌府岁收鱼课 4949 两白银,按当时鱼价 1 两银 = 20 斤干鱼=100 斤活鱼;税率在 10%推算,武昌府年捕捞量约 5 百万斤=500 吨鱼。

仅武昌府数据,而武昌府鱼课只占长江流域鱼课总量的 2.5%左右,则全流域约 500÷0.025=2 万吨,与模型结果基本吻合。

3.模型局限性与补充说明

- 未考虑古代气候变化:如明清小冰期对鱼类繁殖的短期影响,但长期看气候波动对 K 值影响 < 10%,可忽略;

- 洄游鱼权重:古代中华鲟、刀鲚等洄游鱼占比超 30%(现代 < 5%),模型已通过β

系数量化,结果偏保守; - 数据支撑:古代捕捞强度参考考古工具效率,环境容纳量参考 50 年代生态数据(无大规模水库),参数可信度较高。

结论:

古代(明朝考证史料为基准)长江流域鱼类数量基准估算值为 210 万吨,实际可能在 168-252 万吨之间波动(环境和捕捞参数变化)。以均值 210 万吨来算,古代的长江鱼类资源量已经是 2022 年长江鱼类资源量的 17 倍多,更是 1954 年长江鱼类捕捞峰值的 5 倍以上。

古代长江鱼群种类也比现在丰富。特别是大型洄游鱼类,如中华鲟、长江鲟、白鲟等,此外江豚、白鳍豚也有很多,其数量可能是现代的数百倍、千倍甚至更多。

先秦古籍《吕氏春秋》中就曾说"竭泽而渔岂不得鱼?而明年无鱼",现在我们更应该明白这个道理。

十年禁渔只是开始,要实现长江生态系统的全面恢复,可能需要数十年甚至更长时间的努力。

要想看到鱼群繁密,下钩即来的盛景,还需要所有人共同参与,保护长江流域的生态环境啊。

如有错漏,欢迎指正,喜欢我的分析回答别忘了点赞喜欢收藏三连哦~谢谢大家~

感谢大家认可!三百赞加更~

加更:说万吨大家好像会觉得鱼是不是少了,那直接换算成斤,1 吨=1000kg=2000 斤

210 万吨=4,200,000,000 斤鱼,42 亿斤!这个总量给中国每个人分三斤鱼才能吃完(按 14 亿算)。