这是一个我在公众演讲时常被问到的问题:研究暗物质有什么意义?

答案很大程度上取决于提问者,而非研究者。如果“实际意义”被限定为“明天能不能省两块电费”或“暗物质能不能富国强兵”,那答案只能是——没有。但若把“实际”放宽一点,把“夏朝是否存在”“人类古猿祖先是否来自非洲”“恐龙为何灭绝”“地球生命是否起源于海底火山”这类追问也视为“有用”,那么暗物质立刻就有了意义:它正是这一系列“起源故事”里的关键角色。

地球诞生于太阳系,是太阳形成后残余物质凝聚而成;太阳又是银河系千亿恒星中的一员。恒星如何诞生?星系中的气体云(主要成分为氢和氦)在自身引力作用下收缩,中心密度与温度不断升高,最终点燃核聚变,于是诞生一颗稳定燃烧的恒星。若只关心局部区域里某颗恒星的起源,我们只需追踪那团气体云的演化即可。但把视野放大到银河系乃至宇宙大尺度结构的起源,就必须请出暗物质。

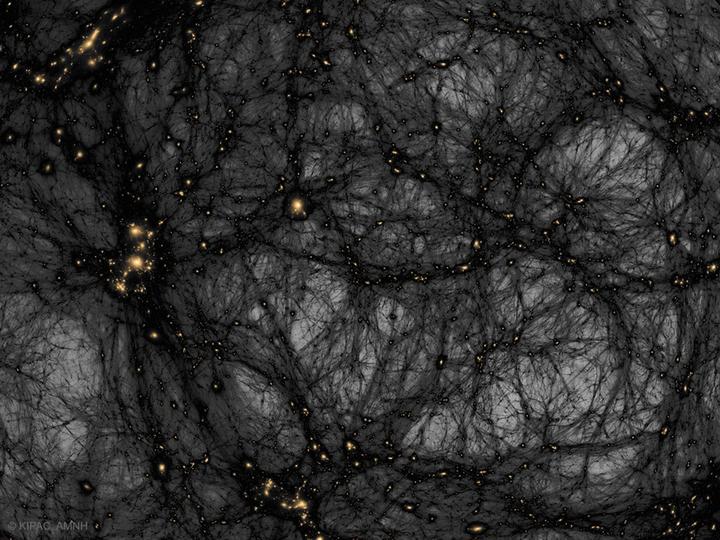

首先,暗物质的总量是构成可见世界的原子物质的五倍以上。凭借压倒性的质量优势,暗物质必然主导宇宙大尺度结构的形成。把今天宇宙的三维物质分布画出来,会看到暗物质结成一张蛛网:纤维(filament)尺度从几十万到几百万光年交错延伸,构成宇宙骨架;星系如珍珠点缀在宇宙网上,在纤维结构的交接处,星系聚集形成星系团。

暗物质对宇宙结构形成的主导不仅仅体现在总量上,还体现在它提供了结构形成的初始舞台。宇宙早期温度极高,原子处于电离状态,光子与电子频繁碰撞,整个原子世界仍然处于热平衡状态,普通物质被“热”得寸步难行。

暗物质因不与光和电子相互作用,率先挣脱热压,提前在局域聚集出引力势阱。待宇宙冷却,原子物质终于可以凝结时,这些“暗物质晕”早已搭好舞台,引导气体汇聚、坍缩,点燃第一代恒星,最终组装出星系。若没有暗物质,原子物质的聚集将慢得多,像银河系这般规模的星系或许至今无法形成。

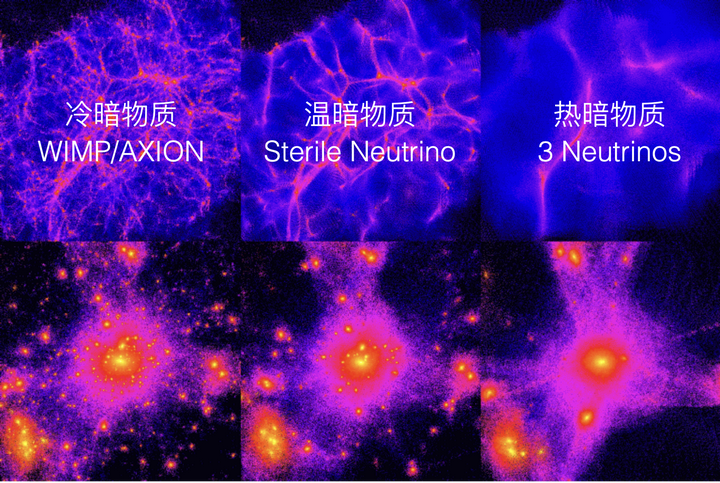

更微妙的是,银河系的诞生还取决于暗物质的“温度”。今天主流观点认为暗物质是“冷”的——粒子质量大、早期运动速度低,故称冷暗物质(CDM)。在 CDM 宇宙里,最先形成的是小暗晕,再通过并合长成更大的暗晕;星系也从小变大,自然演化出银河系这样的系统。上世纪 70 年代,有人曾设想暗物质是轻而快的中微子,即“热暗物质”(HDM)。HDM 的热运动足以在小尺度上抵抗引力,结构形成顺序与 CDM 相反:先形成超大结构,再碎裂成小结构。计算机模拟很快显示,在 HDM 宇宙里,银河系级别的星系根本来不及在今天诞生,更遑论南半球夜空中明亮的麦哲伦云这类矮星系。可见,看不见、摸不着的暗物质,只要性质改动分毫,宇宙样貌便会天差地别,甚至不会有你我坐在这里讨论“意义”。

坦率地说,暗物质至今零应用:它进不了芯片,也熬不成鸡汤。我们无法把它抓在手里,更没法塞进电池或发动机。它不像石油或硅片那样立刻转化为生产力。据传,法拉第研究电磁学时被问“电学有什么用”,他答:“将来你会征税。”暗物质研究者大概没有底气复制这句豪言。但当普通人愿意抬头了解暗物质,他的目光便从脚下的六便士移向夜空的明月,乃至更宏大的宇宙。这种用理性拓展认知边界的过程,正是“人成为人”的核心