这是一个很好的问题。总的来说,脖子的好处与弊端并存。脖子长成什么样,需要生物进行权衡利弊。

对脊椎动物而言,脖子出现的标志是头骨以下的一段脊椎特化为颈椎。软骨鱼和硬骨鱼都没有颈椎,因此鱼没有脖子。

从这个角度看,《海绵宝宝》里的设定并不科学:

颈椎在脊椎动物登上陆地后才出现。所谓九层高台始于累土,任何系列产品的初代机都是很简陋的。

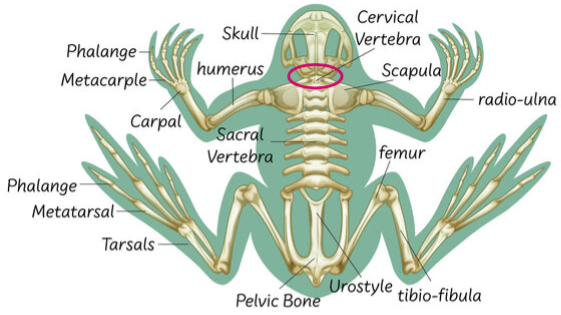

回想一下,你见过青蛙摇头晃脑么?

两栖类只有一枚颈椎,活动能力也很有限。这样的脖子可谓聊胜于无,只能实现幅度很小的上下点头,左右摇头根本做不到。

下次烹饪牛蛙前,可以问问它的意见。(手动滑稽)

随着时间的推移,后出现的生物类群拥有的颈椎数目趋于增加,同时活动能力也趋于灵活。

从爬行动物开始,颈椎的数量开始变多。现存龟鳖目和蜥蜴目的大多数物种有 8 枚颈椎,鳄类大多有 9 枚。

爬行动物颈椎的灵活程度也大大提升,不仅可以上下点头,也可以左右摇头。

颈椎的灵活程度直接决定了头部的活动度,而头部的灵活程度与捕食的效率关系密切。我以前养乌龟,就喜欢把食物放在石头晒台上,然后看水里的乌龟伸长脖子努力去够。当时我就想,如果没有灵巧的脖子,龟鳖目怕是很难吃饱饭了。

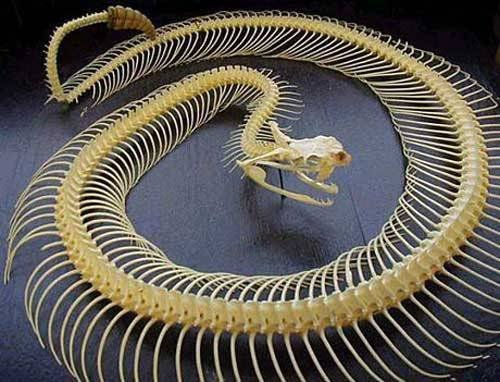

反常识的是,走邪典路线的蛇类反而颈椎数量很少。蛇的绝大多数脊椎骨都长有肋骨,属于胸椎:

可以说,蛇不是脖子特长也不是尾巴特长,而是胸部特长...

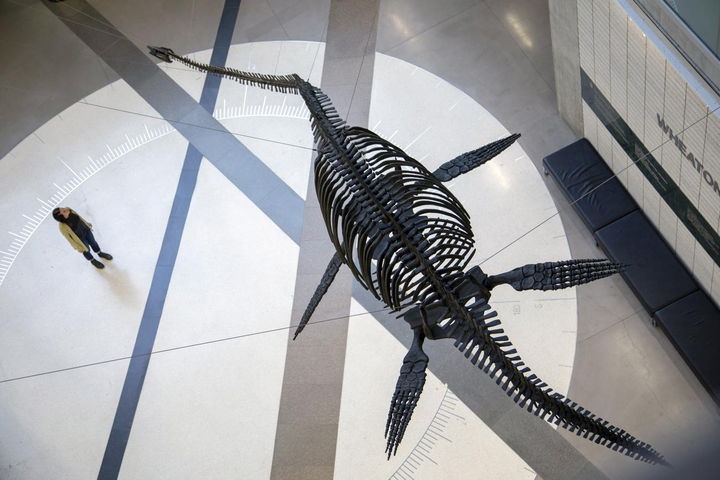

当然爬行类中也有货真价实的长脖子,比如已灭绝的蛇颈龙。蛇颈龙科的薄片龙属(Elasmosaurus)有 76 枚颈椎:

蛇颈龙长而灵活的脖子可能会减少其在水中游动的阻力。也有观点认为细长的脖子隐蔽性好,可以悄无声息地靠近猎物并偷袭。

下面来说说恐龙...哦不,说说鸟。

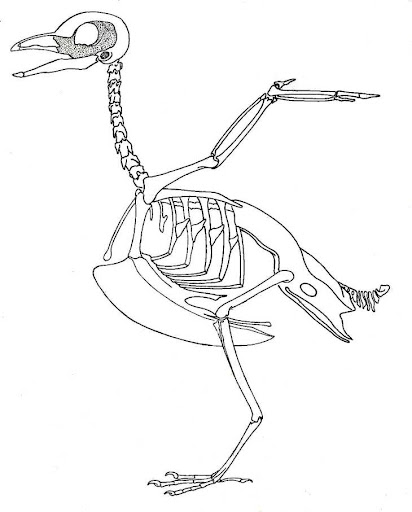

鸟类作为龙族的孑遗,从恐龙那里继承了灵活的脖子。不同鸟类的颈椎数目变化较大,从 8 枚至 25 枚不等。

虽然数量不算夸张,但论脖子的灵活度,鸟类是当今地球上独一档的存在。

长着灵活的脖子,吃饭就无需前肢辅助了。换句话说,长脖子解放了鸟类的前肢,让它们能用前肢来做点别的事情。

比如——飞!

在脖子这方面,兽族的天赋要逊于龙族。哺乳纲动物大都只有 7 节颈椎,虽然通常情况下也够用,但灵活性往往不够看。

颈椎数量不多的后果就是,如果强行拉长脖子,会让脖子变得相当笨重。这里点名长颈鹿:脖子很长,但喝个水要这样:

但另一方面,长脖子也给长颈鹿带来了很大的生存优势。在草本植物干枯的旱季,借助长脖子带来的高度,长颈鹿得以吃到高处的树叶,从而生存下来。

以上我们分析了脖子带来的优势,下面来评估一下脖子带来的风险。

可以发现,两栖类的脖子过于短小,不太会被重点攻击。担心被锁喉的,只有爬行类、鸟类和哺乳类。

陆地上的顶级捕食者也大多属于以上三类。爬行类捕食者的策略主要是用毒(蜥蜴、蛇)、缠绕(蛇)和溺亡(鳄),基本不会刻意攻击猎物的颈部。看起来,只有一些猛禽和食肉目哺乳动物有攻击猎物颈部的猎杀习惯。

爬行类一般为水生或半水生,可以跳入水中躲避陆上和空中的捕食者,不是这些猛禽和食肉目哺乳动物的主要猎物。

大多数鸟类会飞,与陆地哺乳类相比,一般情况下只需面对来自天空的锁喉威胁;而陆地哺乳类则需要面对来自地面和天空两个方向的锁喉威胁。

正因如此,一种理论认为,对长脖子哺乳动物的淘汰压力大于对长脖子鸟类的淘汰压力,从而使哺乳动物的脖子普遍(相对身体)更短且更不灵活。

演化本质上也是一种妥协,生物必须从脖子带来的收益与风险之间权衡利弊。

由于生存环境的差异,不同的物种会找到不同的平衡点,从而拥有千姿百态的脖子。