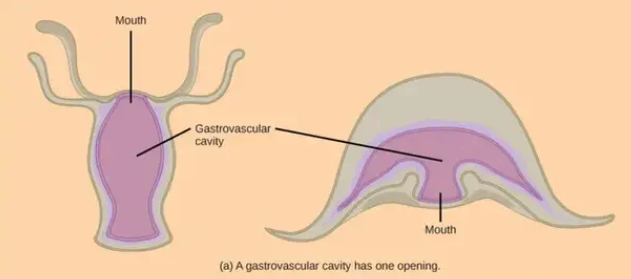

6.5 亿年前,所有动物的共同祖先,消化道都像水母、水螅那样的简单。

几乎就是这样,内部没有任何器官的简单腔体。

6 亿年前,由于身体变形,它们自然而然发展成了两侧对称生物。

随后身体贯穿,演化成了有真正消化道的动物。

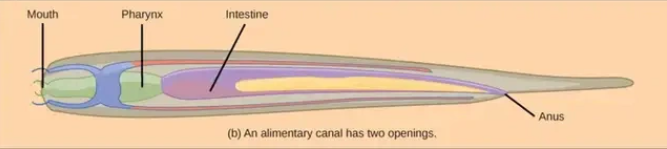

但一开始,就是这样非常简单的笔直管道,还没有真正意义上的消化道器官。

不过随着身体结构变得复杂,摄入的食物也更多更丰富,一切都正在改变。

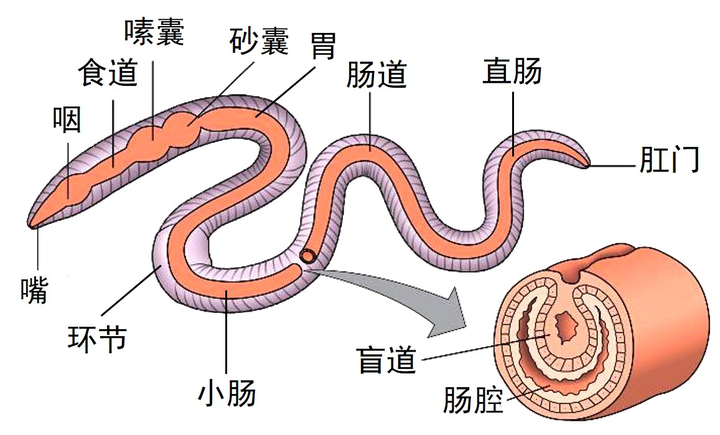

因为消化的需要,消化管发展出了肌肉,从头到尾的结构也不再单一,在形态和功能上都出现了简单的分化。

- 例如,环节动物已经有了前肠、中肠、后肠的分化,可以对食物进行粉碎、乳化,然后再进行吸收。

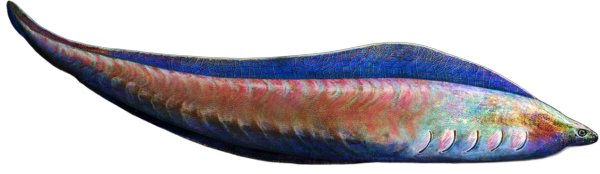

5.3 亿年前,随着最早的脊椎动物出现,肠道发生了革命性的变化[1][2]。

从寒武纪开始的进化军备竞赛,使得动物演化得更快、更大、更强,为了消化更多的食物,同时提升消化效率,肠道也在不断升级。

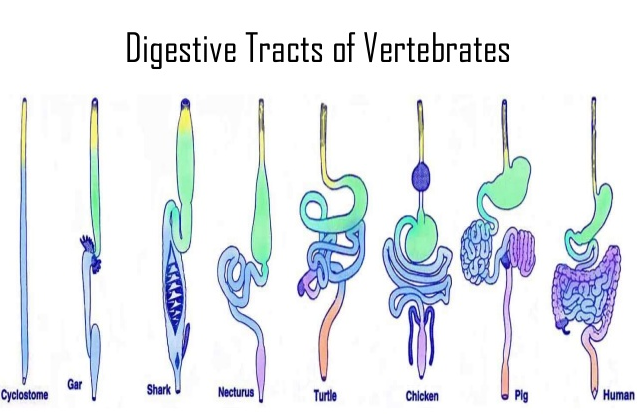

无颌鱼的肠道直而短,不过却在末端膨大形成螺旋瓣而增大消化面积。

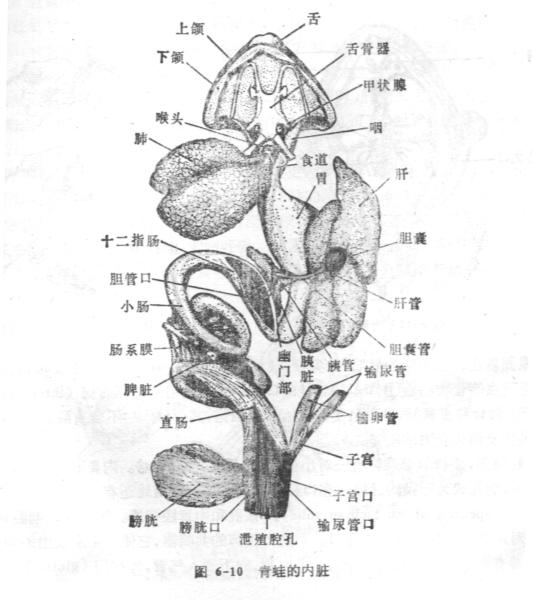

从无颌鱼演化成有颌鱼的过程中,肠道不仅通过折叠变得更长,也开始在各段分化出口腔、咽、食道、胃、肠、肛门(或泄殖腔)。

同时,内衬于肠壁上皮的一部分具有分泌功能的细胞,则演化出了特殊的腺体或器官,例如肝脏和胰脏,通过导管和肠腔相通,参与消化吸收。

也即,从早期鱼类开始,五脏六腑就已经有了雏形。

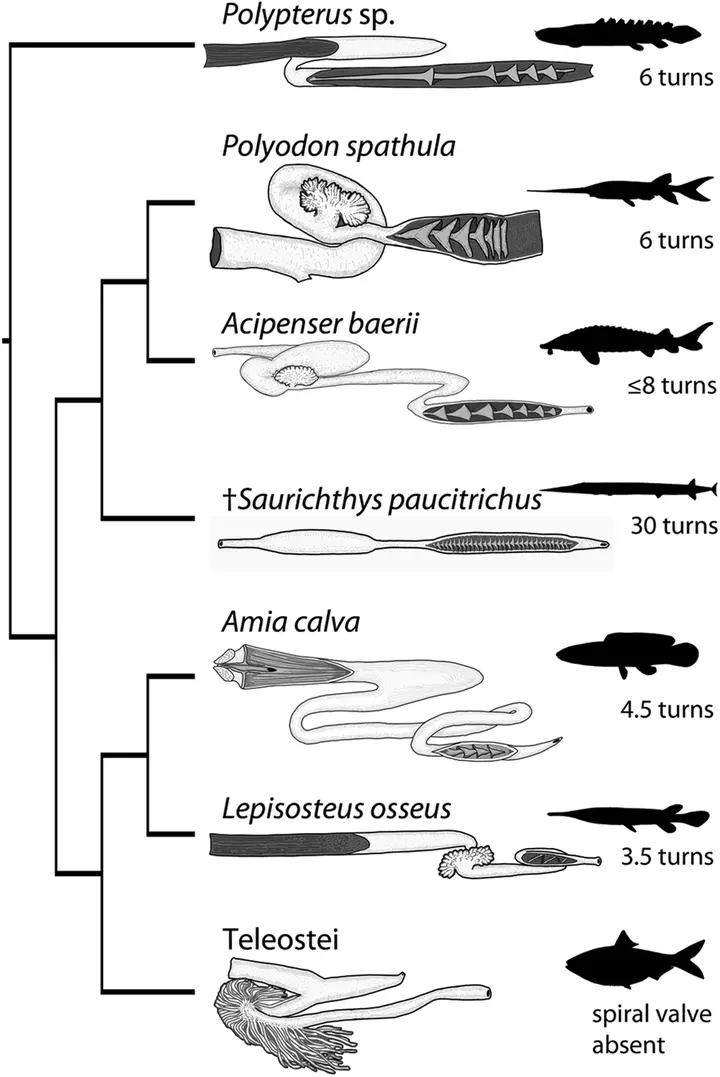

在后来演化过程中,不同鱼类的消化道分化各有侧重。

例如,肉食性鱼肠道较短,草食性鱼肠道较长,肠的第一部分具有螺旋瓣,从而进一步增加消化面积[3]。

后来所有脊椎动物的消化道,都是在早期鱼类消化道的基础上一步步升级演化而来的。

3.6 亿年前,早期四足类登陆,能量和营养需求进一步增加,发展出了更长的肠道,并开始盘绕了起来。

3.4 亿年前出现的早期爬行动物,不仅肠道的长度进一步增加,各段的分化还得到进一步细化。

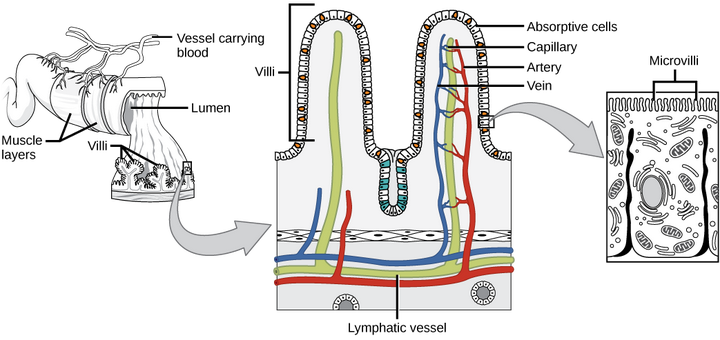

肠道内部也出现很多的皱褶,发现出覆盖表面的绒毛,使得消化、吸收面积得到空前增加。

陆生脊椎动物的肠道,很明显地分为细长的小肠,以及短宽的大肠,同时失去了螺旋瓣,主要依靠 3 种方式来增加面积:

1、增加长度并盘绕起来。

2、向肠腔突出粘膜皱褶和绒毛。

3、肠内皮向粘膜下陷入形成隐窝。

爬行动物的消化系统比起更早的动物复杂得多,但还不算规模庞大。

草食性和肉食性动物的肠道,同样具有一个更长、更复杂,一个更短、更简单的区别。

从某种意义上来说,从早期鱼类演化诞生之后,这样的特征区别就持续了长达 5 亿年的时间。

动物消化系统真正变得极其发达,是 2 亿年前温血动物逐渐出现之后。

蛇、蜥蜴、鳄鱼等大多数冷血动物,基本上都是吃一餐管一周看,甚至数月,气温降低新陈代谢降低,食量还会大大减少。

温血动物则不同,不仅三天不吃饿得慌,排除冬眠类,气温降低时反而需要增加代谢(例如颤栗)来维持体温,食量甚至还可能不降反增。

空前的能量需求,摄食量大大增加,都使得温血动物需要异常发达的消化系统来支持,尤其是对于食草动物来说。

虽然恐龙的灭绝和 6600 万年前的陨石直接相关,但它们的衰落也和植被的变迁有所联系。

1 亿多年被子植物崛起,裸子植物衰落。植食性恐龙难以消化木质化程度更高的被子植物,从而造成了种群的衰退。

相对来说,哺乳动物为首的温血动物,演化几乎和被子植物的崛起时间相当,几乎都有复杂的消化系统。

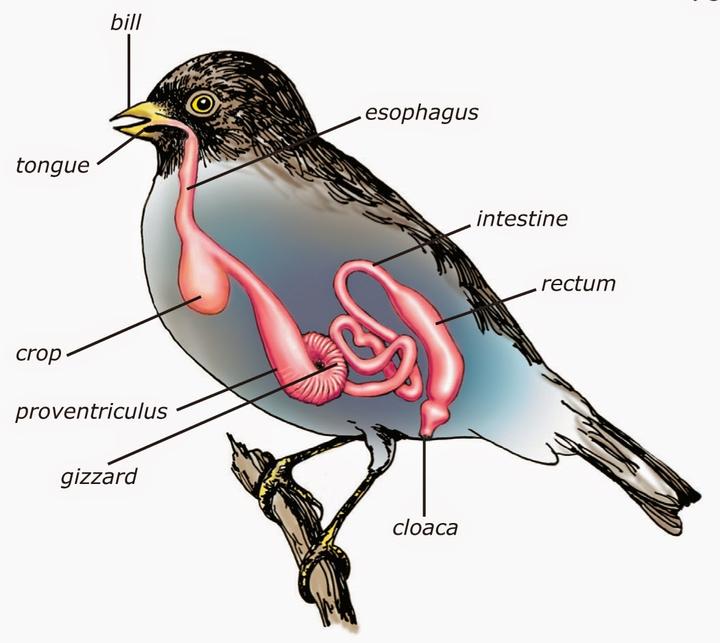

当然,鸟类因为飞行压力,消化道演化得比较短。不过它们的肠道结构,和哺乳动物也非常的相似,明显分为 3 段,第 1 段为十二指肠,第 2 段为小肠,第 3 段为后肠,相当于哺乳动物的大肠和直肠。

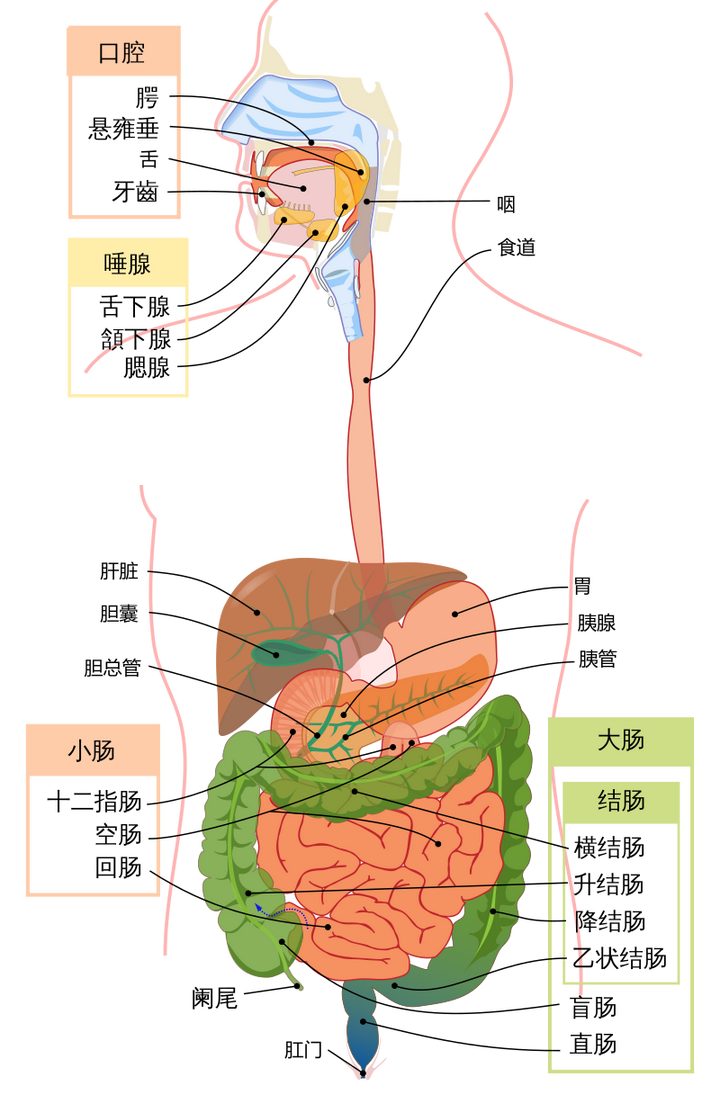

至于哺乳动物的肠道,其复杂性,可以说是动物之最。

以人类来说,在我们胚胎发育的过程,肠道会再现五亿年的进化之旅。

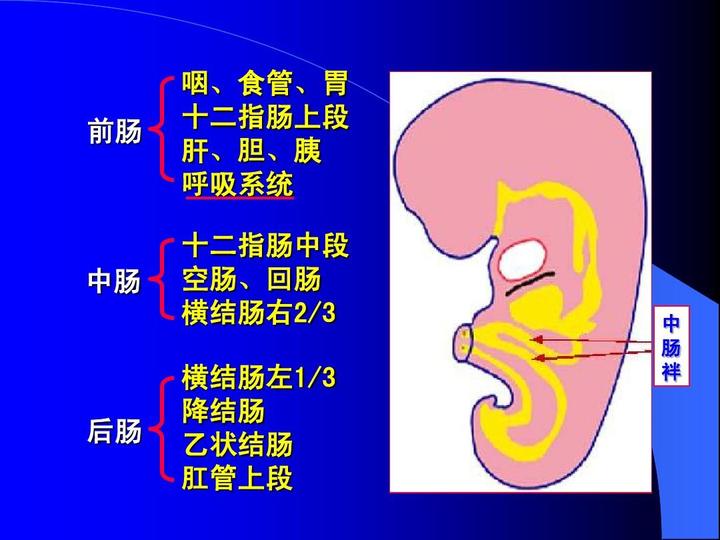

在我们胚胎发育的第 20 天(第 3~4 周),内胚层会发生广泛折叠,然后形成消化管(胚胎肠管),消化管分成三个部分,头段为前肠(foregut),尾段为后肠(hindgut),与卵黄囊相连的中段为中肠(midgut)。

其中,前肠分化为口咽、食管、胃、十二指肠上段,肝、胆、胰等配套器官,以及肺部为首的整个呼吸系统。

肺的演化竟然和肠道有关,可能会令不少人吃惊……

其实人类的肺和鱼鳔是同源,共同起源于早期鱼类辅助呼吸的,消化道衍生的囊状结构。

中肠分化为十二指肠中后段、空场、回肠、盲肠、升结肠,以及横结肠右 2/3 段。

后肠则分化为横结肠左 1/3 段、降结肠、乙状结肠、直肠,以及肛管上段。

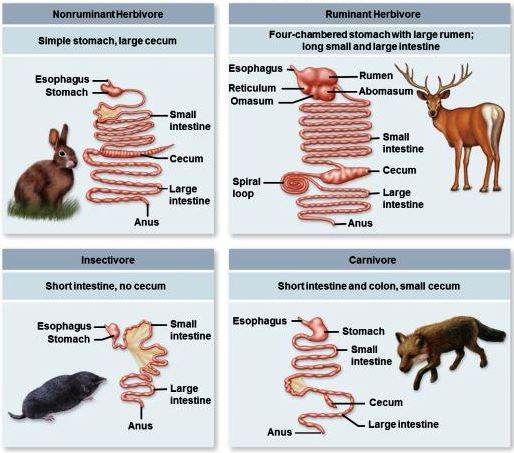

不同种类哺乳动物肠道的演化,同样受到摄食压力的影响。

一般来说,大型动物比小型动物消化道更加的发达,草食动物比肉食动物消化道更加的发达,主要有两种方案提升消化能力。

其中牛羊等反刍动物发展出了反刍胃,通过不断咀嚼碾磨、胃液消化、共生菌分解,最终实现对纤维素的消化。

另一种,马驴等单胃食草动物则是发展出粗壮的盲肠,同样借助共生菌来消化纤维素。med 不过由于单胃食草动物消化吸收在大肠,远远不及反刍动物小肠的吸收能力,因此消化吸收能力弱于前者,常常有食粪习性。

整体上来看,体型越大、越是偏向杂食、植食,消化系统更长、规模更加庞大,分化也更加复杂[4]。

在恐龙统治的年代,早期哺乳动物身体都很小,很少纯肉食,除了植食性的主要都是吃植物种子和昆虫、小型脊椎动物的杂食性动物,因此几乎都保留了盲肠。

虽然灵长类也主要是杂食性的,但由于主要是吃瓜果等少纤维素的食物,偶尔摄入纤维素也是为了辅助消化,因此盲肠也发生了退化。

从某种意义上来说,正是灵长类盲肠的退化,才使得人类祖先的消化道朝着肉食性更进一步,为人类直立行走后,化身顶级掠食者埋下了关键的一笔。

提到人类演化的成功,我们总是习惯性的忽视肠道,但它何尝不正是人类成功的最大支持者。

一个正常成年男性的消化道长度大约为 6.5 米,表面积相当于一个标准足球场,7000 多平方米。

而且各段肠道不仅有自身不同的分泌、消化、吸收功能,甚至还与免疫系统、神经系统、内分泌系统的功能息息相关。

任何一个脏器发生病变,都足以威胁整个个体的生命。

肠道与动物古老祖先最初的网状神经系统一脉相承,而大脑起源于网状神经系统。

从演化角度来看,默默无条件支持你,却从来无怨无悔的肠道,更像是一位默默付出的母亲。

诶,是时候对你的肠胃好一点了。