有人说我国古代没有科幻小说。应该说这个观点不准确,恰恰相反,其实《列子·汤问》中“偃师造人”的故事,即是一部关于机器人的前科幻小说,原文如下:

“周穆王西巡狩,越昆仑,不至弇山。反还,未及中国,道有献工人名偃师,穆王荐之,问曰:“若有何能?”偃师曰:“臣唯命所试。然臣已有所造,愿王先观之。”穆王曰:“日以俱来,吾与若俱观之。”翌日,偃师谒见王。王荐之,曰:“若与偕来者何人耶?”对曰:“臣之所造能倡者。”穆王惊视之,趋步俯仰,信人也。巧夫,顉其颐,则歌合律;捧其手,则舞应节。千变万化,惟意所适。王以为实人也。与盛姬内御并观之。技将终,倡者瞬其目而招王之左右待妾。王大怒,立欲诛偃师。偃师大慑,立剖散倡者以示王,皆傅会革、木、胶、漆、白、黑、丹、青之所为。王谛料之,内则肝、胆、心、肺、脾、肾、肠、胃,外则筋骨、支节、皮毛、齿发,皆假也,而无不毕具者。合会复如初见。王试废其心,则口不能言;废其肝,则目不能视;废其肾,则足不能步。穆王始悦而叹曰:“人之巧乃可与造化者同功乎?”诏贰车载之以归。”

这个科幻故事,大意是讲——周穆王西巡途中,遇到一个叫偃师的工匠。穆王问他有什么本事,偃师说造了个东西请王先看看。第二天,偃师带了个机器人来,这机器人走路动作和真人一样,按它下巴就能唱歌,抬它手就会跳舞,千变万化,随心所欲。穆王以为是真人,还让宠妃一起观看。

表演快结束时,机器人竟眨眼挑逗穆王侍妾。穆王大怒,要杀偃师。偃师急忙拆开机器人——全是皮革、木头、胶漆、颜料等材料做的。穆王细看,内部五脏六腑,外部筋骨关节、皮肤毛发,全是假的但样样俱全。重新装好又能活动。拿掉它的“心”,嘴就不能说话;拿掉“肝”,眼就不能看;拿掉“肾”,脚就不能走。

穆王这才转怒为喜,感叹道:“人的技巧竟能和自然创造一样神奇啊!”于是让偃师坐副车一同回国。

足见,这部作品中的机器人形象是中国古典文学史上一个绝无仅有的、具有极大开创性的文学形象。

这种多见于现代科幻文学中的形象,竟然如此早地现身于一千六百多年以前,充分体现了中国古代作家的创作幻想能力。它不但能歌善舞,而且拥有今天的机器人都不曾具备的人性,也就是让周穆王所生气的、勾引其嫔妃的举动。这是整部作品的神来之笔。

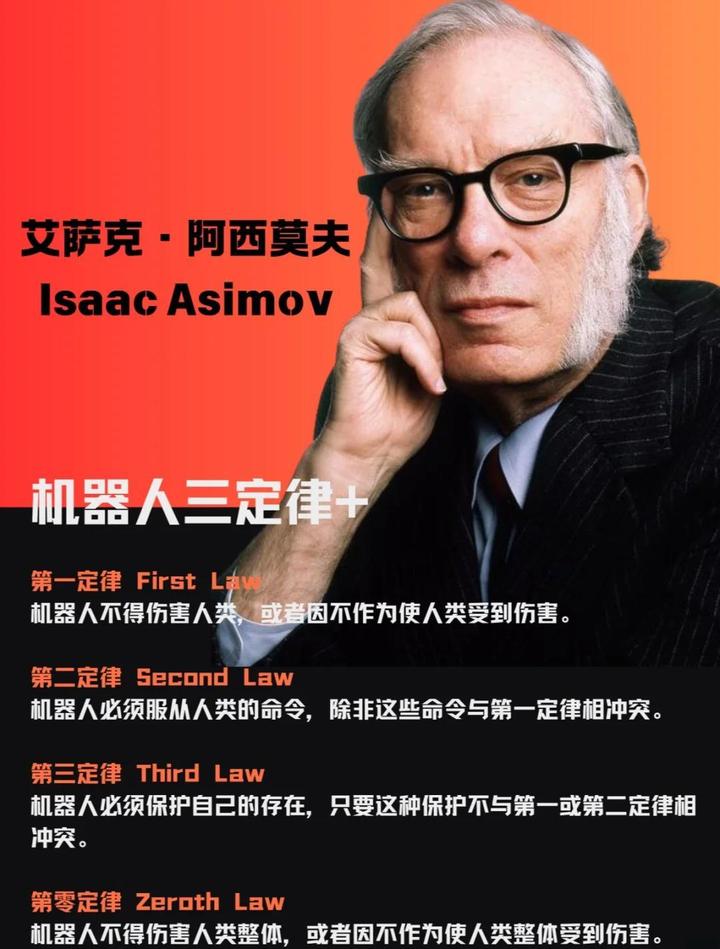

再来看看 1976 年美国著名科幻小说家艾萨克·阿西莫夫创作的科幻小说《两百岁的人》中,机器人安德鲁的形象,也是一个“由金属制成的有多种感情的家伙,一个在不远的未来即将出现的机器人”(作家蒂姆·拉莫尔语)。

同样是使机器人具有感情的故事,“偃师造人”早在千年以前就对机器人具备人性这一复杂的问题进行了有力的幻想,确实不愧为中国第一部前科幻小说。