谢邀。看到题主这个"精神扣结痂"的比喻,第一反应:贴切。

正因为太贴切,顺着这个比喻想下去的应对方式可能就不那么有效。因为我们会觉得既然是"结痂",那就应该像身体伤口一样——不去碰它,时间会让它自然愈合脱落对吧?

但创伤记忆这个东西,你越不碰它,它就越厚、越硬,最后变成一块永远撕不掉的死皮。

结果就是你说的,"创伤事件就这样无意识的占据自己的大脑"。

为什么会这样?得从创伤记忆的工作机制说起。

为什么"不扣结痂"在这里不管用?

身体结痂的机制很明了:足够时间 + 不去刺激=自然愈合。

但大脑处理创伤的机制不是这样。

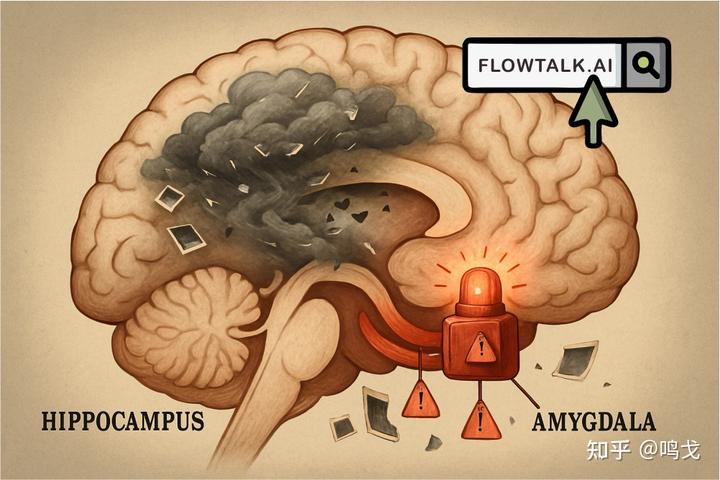

创伤发生时,你的海马体(负责整理记忆的地方)会被压力激素搞得一团糟,导致那段记忆像被撕碎的照片一样散落在大脑各处。同时杏仁核(管恐惧的)会给这些碎片贴上"超级重要!必须反复检查!"的标签。

心理学上把这种反复播放叫侵入性记忆(intrusive memories)。每次触发都让你的大脑变成个强迫症患者,不停地翻找这些记忆碎片,试图把它们拼成完整的故事。但越找越乱,越拼越碎。逐渐地,连原本和创伤无关的美好记忆都被扭曲或掩盖了。

这就是为什么有些创伤记忆,十年二十年过去了,还是会突然跳出来刺你一下。

主流方法的尴尬之处

既然机制不同,那"不扣结痂"这套肯定不管用。

问题是,现有的主流方法,比如 EMDR、CBT 和我个人偏爱的叙事写作疗法等,虽然有大量研究支持,也帮助了无数人,但有个共同的局限性——它们都需要专业控场。

这就带来不低的现实门槛,至少有以下三个:

- 过得去的治疗师少说也得几百块一个 session,普通人哪里扛得住

- 有效治疗周期动不动几个月起步,有些人拖了几年还在治

- 前面两点还带来个最大的问题—— 一旦离开治疗师,有的人就又不知道怎么办了

就像学开车,教练在旁边的时候开得好好的,一个人上路就怂了。

这还是在你运气很好或做足功课,找到了真正靠谱、专业、有操守的咨询师或治疗师的情况下。要是不幸遇到个不合格的,钱和时间打水漂不算,有时候还会造成二次伤害。

而且说实话,大部分人的创伤记忆虽然烦人,但还没严重到必须专业治疗的程度。你总不能因为手指划了个小口子就跑急诊室吧?

所以我一直在想,有没有什么"创可贴"级别的自助方法。其中一个思路是借助 AI 做日常情绪按摩,之前写过一篇:

但 AI 再厉害,也只是个辅助工具。真正的核心,还是得我们自己发挥主观能动性,理解问题的本质,然后采取行动。

一个可能很多人忽视的共性

这些年时不时会接触到有创伤经历的朋友,我观察到一个共性:

那些最难走出来的人,往往不是创伤本身最严重的,而是当时"没能做出反应"的。

比如同样是被欺负,有的人当时反击了(哪怕没打过),有的人逃跑了,有的人大哭了一场,他们后来虽然也会难受,但相对容易走出来。

这其实就是人在遇到危险时的 3f 反应:fight(反击)、flight(逃跑)、freeze(僵住)。

但因为各种原因(年龄太小、被控制住、社会规范等),这个保护动作被强行中断了,也就是僵住。

所以最痛苦的往往是那种当时什么都没能做的:被霸凌时因为太害怕一动不动,被伤害时因为太小不懂反抗,遭遇意外时因为太突然大脑一片空白。

这些人的创伤记忆会特别"黏",动不动就跳出来,而且每次都伴随着强烈的无力感。

因此我的假设是:创伤记忆的反复播放,可能是大脑在重复一个未完成的自我保护动作。

也就是说,我们直觉上以为创伤记忆反复出现是因为"印象太深",但有个更大的可能——它反复出现是因为当时该做的生物反应没有做完。

你想想自己是不是这样:梦里经常梦见自己在逃跑或反击,白天会莫名幻想"如果当时我...",身体会无缘无故紧张,好像随时准备做什么动作。

就像一个卡住的程序,不停地重启,试图完成当时被中断的保护序列。

那个不愿愈合的"结痂",有时候是故意的

所以反复播放创伤事件,与其说是病理性症状,不如说是你的生物系统在努力完成一个被强行中断的自救程序。

但这里有个更隐秘的真相,可能会让你不太舒服。借个听过的小故事来说吧:

有只兔子被野狼袭击,险些丧命,好不容易拖着一身血迹逃回了洞穴。

最初几天,好朋友们陆续来探望。兔子颤抖着掀开绷带,指着那道还在渗血的伤口:"你们看,就是这里,当时狼爪子就这么深深地......"朋友们心疼地围着它,轻抚它的毛发,送来胡萝卜和温暖的话语。

伤口开始结痂了。但更多的动物听说了这个"死里逃生"的传奇,纷纷慕名而来。兔子发现,每当它撕开那层新长的痂皮,露出下面鲜红的血肉时,围观者的眼神会瞬间专注起来——那种混合着同情、震惊和好奇的目光,让它感到前所未有的重要感。

"当时我就想,完了,这次真的要死了......"它一边用爪子狠狠抠着伤口,一边声情并茂地描述着那些恐怖细节。血珠重新冒出来,观众们倒吸一口凉气。这种被关注的感觉太好了,比独自舔舐伤口要有意义得多。

于是每隔几天,它就会重新撕开快要愈合的创面。伤口越来越深,越来越黑,开始散发腐烂的味道。但围观的动物更多了,它成了森林里最有故事的那个。

直到有一天,它在讲述中途突然倒下,再也没有起来。

兽医说是败血症。但兔子到最后都觉得自己死得很有价值——毕竟,还从来没有谁的故事能讲这么久呢。

这个故事荒诞,但非不经。不是特指题主,现实中确实有很多人不只是因为走不出来,而是因为潜意识里不想走出来。

为什么?因为这个伤疤有它的功能:

- 它证明了我们曾经受过苦,值得被同情

- 它解释了我们现在的很多问题,给了我们一个"合理的借口"

- 它让我们在人际关系中获得了某种特殊地位——"受伤的人"

所以有的人一边痛苦于创伤记忆的折磨,一边又害怕失去它。因为如果这个创伤真的愈合了,就要面对一个更可怕的问题:那我现在的痛苦和不如意,还能怪谁呢?

如果你发现自己在看后面的解决方法时内心有抗拒,诚实问问自己:我是真的想好起来,还是想继续被看见我的痛苦?

理解以上这些,解决思路就更清楚了:

我们需要帮大脑获得一种"任务完成"的心理闭合感,同时重建"我有能力保护自己"的效能感。

更重要的是,要有勇气放弃"受害者"这个身份的次要收益。

关于心理闭合具体和低谷期自救,两篇扩展阅读供参考:

在明白什么道理后,你不再焦虑了?为什么人要亲身经历过低谷期才会真的顿悟一些道理?

三个非常规的参考方法用身体语言跟潜意识对话

这是我试过最有效的,因为它绕过了大脑的理性分析,直接跟身体的原始系统沟通。

当时想跑但跑不了?现在就去跑真正的步。不是在脑子里跑,是去步道上或健身房的跑步机上真跑。这不是为了锻炼,是为了完成那个未完成的逃跑动作。跑的时候心里默念:"逃跑任务完成了,我安全了。"跑到筋疲力尽为止。

当时想反击但被压制?去拳击馆或在家里摆个拳击袋(或者疯狂锤枕头),打到手软。每一拳都代表当时想说但没说出口的话,想做但没做成的反抗。

当时被吓呆想躲起来?那就躲。但不要在创伤发生的同一个地方,要换个场所。找个安全的小空间,裹着被子蜷缩一整天,让身体彻底满足当时的躲藏需求。

我有个朋友曾经童年被霸凌,直到毕业都没挣脱过。她后来去跑了人生第一次半马,说跑完之后,那种想逃跑的冲动就再也没出现过。

这个方法的核心是通过身体动作获得闭合感,同时让身体重新体验"我能行"的效能感。

跟你的创伤记忆谈判

既然创伤记忆是个"卡住的保护程序",那你可以直接跟它对话。

下次它又跳出来的时候,不要急着推开,认真地跟它说:

"我知道你在保护我,那次确实很危险,谢谢你当时的警觉。但现在安全了,那个保护任务可以正式结束了。如果你还是担心,我们可以制定新的安全计划,但不需要一直重播那个老程序了。"

听起来很二,但真的有用。如果想更入戏,可以拿着自己小时候的照片,对着里面那个自己和那段记忆对话。因为你在跟大脑最原始的那部分直接沟通,而不是用理性去硬压。

这个方法让你从受害者视角变成决策者视角,一点点夺回对记忆的诠释权。

主动找创伤约会

这个最违背常识,但对有反刍习惯的人特别适用,目的是通过干预完成心理闭合。可以搭配这篇里的方法一起用:

这个方法的要点就是——主动。与其被动地被创伤记忆搞突袭,不如主动跟它约会。

比如每天晚上 8 点到 8 点 15 分,专门用来处理这个记忆。到了时间,你就坐下来,主动回想那个创伤,想 15 分钟。想完之后明确告诉大脑:"好了,今天的处理时间结束,有事明天 8 点再聊。"

当你主动控制它的出现时间,它反而不会在其他时候来烦你了。就像那种一直缠着你的人,你主动约他见面聊天,他反而不粘人了。还有那些特别俗套、塞满 jump scare 的三流恐怖片(我巨讨厌这种)。要破除被突然惊吓的创伤,最好的办法就是在鬼跳出来之前抢先搞突袭,把它先搞"硬直"。

这个方法本质上是把"被记忆控制"变成"你控制记忆的出现时机"。

让过去真正成为过去

最后附一篇创伤期的独处指南,希望能给题主更多启发:

对多数人来说,试着用"未完成程序"这个角度重新理解自己的创伤记忆,可能已经会有意想不到的收获。

但如果你的创伤记忆已经严重到影响睡眠、工作、人际关系的程度,那该找专业帮助还是要找。这些方法更像是"家庭常备药",能解决部分日常困扰,要是情况依然在恶化,别犹豫,去正规医院看看。

总而言之,我们要的不是忘记过去,而是让过去真正成为过去。

祝题主顺利。

一些关于创伤和焦虑的扩展阅读:

为什么我的注意力总是关注负面念头?是注意力还是记忆出问题了吗?怎么改善?

如果把焦虑看作大脑的「过度保护机制」,我们应该如何与它和解?

欢迎到【独处充电站】逛逛。在那里,我们互相启发独处的艺术,分享充电的喜悦

如果你想系统学习如何更好地和自己相处,欢迎订阅《高质量独处手册》专栏 ⬇️