为什么中国的皇帝和很多大臣都认为科技是“奇技淫巧”而予以毁灭禁止?

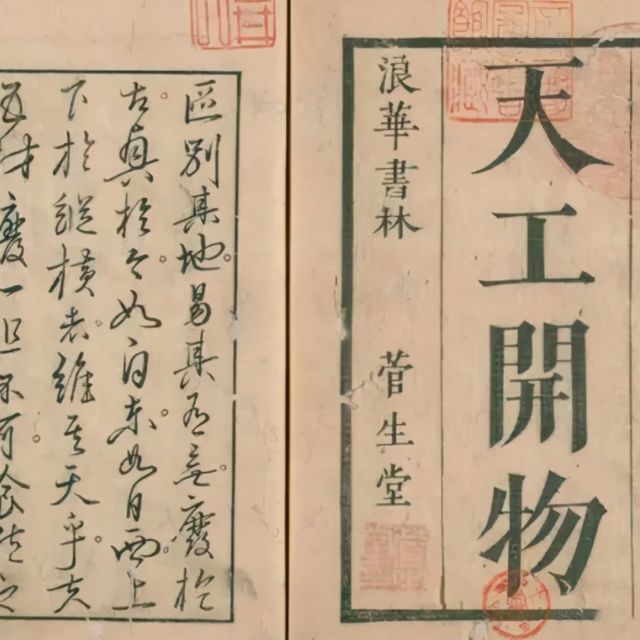

中国古代不是不重视技术,而是侧重点有所不同。在中国历史上,最能代表中国古代科技成果以及古人对科技观点的就是明代人宋应星所著的《天工开物》。

这本被称为 17 世纪工艺技术百科全书的《天工开物》中记载了很多当时比较先进的生产技术,但作者在序言中就明确地说他自己编写这本书的逻辑是“贵五谷而贱金玉”。因此,整个《天工开物》的编排体例,是先把农业技术放在前面,手工业和工程技术放在后面。

具体来说,这本书分为三大部分,第一部分的章节名称是乃粒(谷物栽培)、乃服(服装技术)、彰施(染色)、作咸(制盐)、甘嗜(制糖制密)等,第二部分的名称是陶埏(制作砖瓦)、冶铸、舟车、锤锻等,第三部分是五金、佳兵、丹青等——其中“珠玉”被列在了全书的最后一章。

当然,与同时期的欧洲已经开始逐渐进入科学时代对比,《天工开物》的缺陷也很明显,这里面的很多技术都是经验总结,理论性不足。但从另一方面来说,将其看作一部技术著作的话,这里面反映出来当时中国人对待技术的态度,即古代的中国传承历史最久、最受重视的技术主要是农业、手工业、军事技术等。

而在这些技术方面,中国的当时的成就还是比较高的。比如《天工开物》中的养蚕技术就曾被专门摘录成为《桑蚕辑要》在法国出版,对当时法国的桑蚕养殖技术有很大的提升。所以,你要是能在这些地方有所发明,没有人会说你是奇技淫巧,说不定还会有些奖励。

那中国古人所说的“奇技淫巧”是什么意思?是说在上面这些东西之外,造出来的虽然技术含量很高,但看不出来有什么用的玩意儿。

比如,当时欧洲送给清朝皇帝的机械结构的写字玩偶,在当时的清朝皇帝看来就是个大玩具,虽然构思机器为精巧,但没什么用,所以叫“奇技淫巧”。

再比如,故宫里有一张象牙编成的象牙席,工匠需要先把象牙泡软,切成细细的薄片,然后再用几年的功夫编成一张席子,其价格十分昂贵。虽然这东西是皇帝和富豪所用,但在当时的文人眼里,这也属于“奇技淫巧”。

整体上看,中国人对于“技术”的要求具有很强的实用主义特征,更关注吃穿日用以及军事方面的东西。甚至在晚清这种整体不重视技术的时代,大清也知道洋人“船坚炮利”,没几年就开始自己造枪炮了。

这就好比什么呢——好比说很多家长不让孩子读教材和考试内容以外的东西,觉得这“耽误学习”。你可以因此批评这些家长思维僵化、目光狭隘等等,但是你不能说这些家长不重视孩子的教育——在不让孩子看课外书的同时,他们也会为了孩子在学校的学习投入大量的资源。那些课外书才是家长眼里的“奇技淫巧”。

何况,如果说当年的皇帝认为科技是奇技淫巧,那今天的人对待“科技”的态度,又何尝不是功利主义的?如果单从科研的角度来讲,研究藏羚羊族群的生存习惯与研究登月应当是具有同等价值的科研行为,但无论是在美国、英国还是中国、日本,科研的大头还是直接放在了军工、信息技术、航空航天等领域之中,没有哪个国家会傻到把大把的科研经费扔给动植物研究里面。今天各国对于“科技”的重视,根本目的也不是为了“科学”本身,而是看中科学技术能够带来的对本国国力和发展水平的提升。如果现在世界上某个国家,有着与美国一样的国力,全国的大学却只有一个古生物研究专业,你随便找个教授来,他能跟你把某一种史前动物从出生到死亡的全部状态都讲得明明白白,但是这个国家却连最基本的枪炮、飞机都造不出来,那在某些人眼里,这个国家搞出来的科研成果算不算“奇技淫巧”?又会不会有人说“研究这玩意儿又不挣钱”?

就以现在知乎选专业只看宇宙机的尿性,这玩意儿在他们眼里肯定算是奇技淫巧,他们也不会让自己的孩子去选这种不挣钱的专业。

从人类文明的交流史来看,人类对于科技的态度,从来不是主动地选择“我要研发 XX 科技”而是半应激性的。换句话说就是,一个国家想要发展科技,前提是得认可到科技带来的好处。人类历史上科技发展最快速的阶段,从来都是大规模战争的阶段(包括冷战)——无论中外皆是如此。因为科技在战争中能带来的收益是最明显的也是最直观的,一项新技术如果能在战争中加以证明,一定会被有能力学习和使用它的国家进行应用。实际上我们今天能用到的绝大多数现代技术,也都是从军工技术中转化过来的。

而今天的中国人看待古代中国,往往都会在自大与自卑两个极端之间做选择。尤其是会把中国近代落后的责任归罪于清朝统治者、儒家文化等等的上面。然而,这种极端根本上还是缺乏世界史视角的结果。近代以来中国的“落后”,是相对于西方世界的整体“崛起”而言的——一如很多人嘴里的美国“衰落”是针对中国近年来的发展而存在的——但如果放到当时的世界上,清王朝基本上也是第二档、第三档的国家。作为一个国家而言,清王朝统治着上千万平方公里的土地与四五亿人口,拥有成熟的政治体制,有一定程度上的国家认同,许多国家至今都未能建立起这个体系。

客观看待中国历史,摆脱自卑与自大尤为重要。现在的问题是,很多人虽然表面上说自信,但其实面对历史的时候还是自卑的。他们在看待历史与现实的时候,不是想搞清楚中国与其他国外国家相比,双方各自的优劣到底在哪里,而是一味地想论证中国不仅过去是一无是处的,如今也是落后的。但如此一来,所谓的“批判思维”大多数时候也与直接骂街无异了。