藤本在访谈中曾解释“玛奇玛(Makima)”这个名字意味着“被切开(ki,切る)的妈妈(Mama)”。因此玛奇玛是母亲的象征。玛奇玛在初次登场时便对电次说:“你有两个选择:一个是作为恶魔被我杀掉,一个是作为人被我养着”。如果不愿意被玛奇玛“养育”,那么就是死路一条,就像婴儿必须依赖于母亲的照料而生存。到故事后期,玛奇玛的真身被揭露为支配恶魔,但这种支配不是政治意义上上级对下级的控制,而是充满了母性的象征:在她与枪之恶魔的对决中,撕裂了天空的传输口如同产道;在与电次的对峙中,铁链如同脐带一样从她的腹部伸出。

玛奇玛的另一层象征是来自于上世纪 40 年代盛行的黑色电影(noir film)的“致命女人”(femme fatale/noir woman),既然作为男主角的电次被描述为“暗黑英雄”(noir hero)。致命女人这一形象起源于 19 世纪,她与世纪末、颓废派、东方主义联系在一起,她是王尔德笔下的莎乐美、波德莱尔的让娜.杜瓦尔。玛奇玛像典型的致命女人一般高深莫测,她深谙自己的性魅力,并不吝于施展这种魅力巧妙而无情地操纵电次去达成她的目的。

作为母亲的玛奇玛与作为致命女人的玛奇玛是如何勾连起来的? 首先要说明的是,我并不认为玛奇玛是“母亲”与“娼妓”这两种原型的粗陋杂糅以满足某种男性本位的幻想。首先,玛奇玛并不是一个可供追求乃至享受的女性,她自始至终地无视着电次,她对电次的承诺从未真正兑现,她漫不经心地毁掉了电次的生活。玛奇玛毫无疑问是危险的、甚至暴力的。另一方面,弗洛伊德在对“圣母 - 娼妓情结”的讨论中已指出,男性对爱慕对象(圣母)与欲望对象(娼妓)的决然分裂而非糅合才是问题所在:“他在爱的时候无法欲望,他在欲望的时候无法去爱”。假使玛奇玛同时作为被爱慕与被欲望的对象,那么这个故事将在一种轻快而庸俗的氛围中(例如电次与玛奇玛最终相爱)结束,能够同时承载爱和欲望的玛奇玛不需要被吃掉。

齐泽克指出,致命女人是“一个创伤性的、不可能与之建立任何关系的对象”,她是无人性的伴侣,是施加无意义折磨的无情的虚空。致命女人与主角的关系是中世纪的宫廷之爱(courtly love)的翻版:她像游吟诗人所说的“夫人”那样,总是高高在上地发号施令,要求骑士通过涉险——甚至需要沦入约伯式的境地——来证明他对她的爱情;她总是属于“另一个人”,以至于任何与她的关系都必然是僭越;她像一面镜子一样反射着他人的欲望,供人去投射自恋式的理想。换而言之,致命女人是一个“绝对他者”(absolute other),也即拉康所谓的“物”(Das Ding)。“物”并不是某个确定的、实在的东西,而是通过与主体的关系而被构建的,就像堂吉诃德将一位粗壮的农妇视为高贵的杜尔西内娅。“物”存在于实在界(the real)之中,而实在界就像宣告“我即我所是”(I am who I am)的耶和华一样抗拒着能指,因此“物”必然是迫使主体不断去找寻的丧失之物。主体因此无法与“物”构建任何具有共情性质的关系,主体无法期待“物”能够回应其追求。简而言之,物是被渴望的对象又标记了使欲望对象不可得的力量。

在婴儿的心理发展过程中,母亲或其主要照料者充当了“物”。母亲的身体构成了孩童前社会、前语言享受的来源。克里斯蒂娃认为,婴儿在出生时被置于一个缺乏语言冲动的前 - 象征阶段,这里的主宰人物是母亲。所谓“前 - 象征阶段”,是指初生的婴儿凭借啼哭便可以唤起母亲的注意、安抚与哺育,而无需通过语言说出自己的诉求。语言的缺乏导致婴儿处于对于母亲的绝对依赖之中,婴儿甚至无法知道母亲正在照顾它,母亲的乳房被视为自我的一部分,这构成了原初的丰盈状态。同时,母亲为了照料婴儿也会将她自己投射到婴儿身上,这导致母亲的自我与婴儿进一步融为一体。但为了构建成一个主体,婴儿必须努力脱离母体,习得语言以进入象征界。在脱离母体的过程中,母亲便成为了婴儿需要面对的第一个大他者。大他者意味着激进的异质性,它不同于想象界中的他者(小他者),它不能通过认同而被同化为主体的一部分。但与母亲的分离是如此尖锐和严重,以至于执行它需要对母亲实施深刻的心理暴力,克莉丝蒂娃将这个过程称为“弑母”。

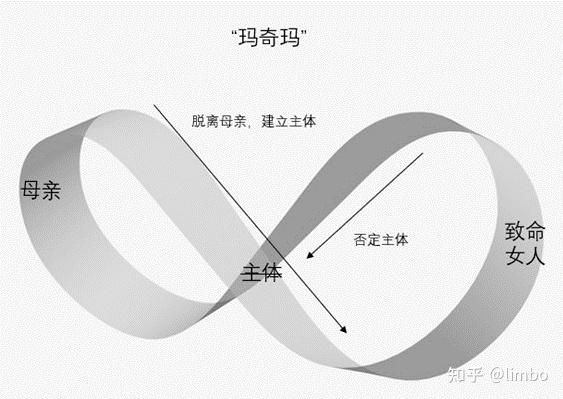

“母亲”与“致命女人”通过“绝对他者”精巧地构成了彼此的转喻。玛奇玛这个形象呈现为类似于莫比乌斯环的结构。“主体”便处于这一结构的连接处,并沿着这一悲剧的回环不断滑动,以至于我们必须将其置于删除线之下。这个机制的运作可以表述如下:

a. 主体在脱离了母亲之后得以构建;

b. 放逐了主体的母亲成为了他者(致命女人);

c. 主体需要他者的认可,以确认自己的主体性;

d. 他者无法给予主体认可,主体因此无法成立,或至少极为脆弱。

从这个角度看,玛奇玛的死亡也具备双重含义:这既是克莉丝蒂娃意义上的“弑母”,主体籍此摆脱母亲的影响走向独立,并得以被象征界秩序(the Symbolic Order)所接纳;也是与他者的绝望的对抗,主体无法与拒绝承认主体的他者认同或和解,只能将其宣布为“恶”,由此杀死并摧毁她。