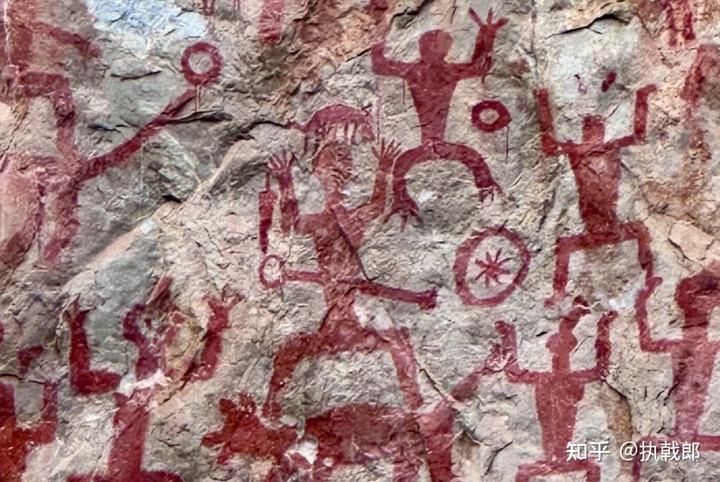

红色是人类最早利用的颜色,这得益于红色染料的易得,无论是植物性染料红花、茜草,还是矿物性的染料赭石(赤铁矿)、朱砂,在欧亚大陆上都十分普遍。

《周易・系辞》:赤者,阳之精也。

《考工记》:青与白相次,赤与黑相次。

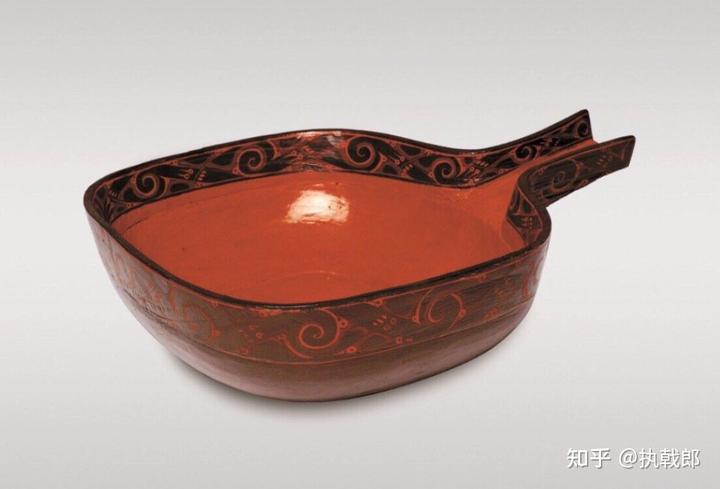

在中国,红色被认为属于南方,属火,是阳之精,红与黑更是长期占据着颜色的重要位置,无论建筑、服饰、用具还是墓葬都以红和黑作为基础颜色。

所以中国人对红色的热爱是自古以来的。

红色在后世经过两个途径发展:皇室和民间

红色在很多朝代被认为是正色,比如周朝、汉朝、宋朝、明朝,皇帝的礼服会使用红色。

《礼记・月令》:孟夏之月,天子居明堂左个,乘朱路,驾赤骝,载赤旗,衣朱衣,服赤玉。

《礼记・檀弓上》云:夏后氏尚黑,大事敛用昏,戎事乘骊,牲用玄。殷人尚白,大事敛用日中,戎事乘翰,牲用白。周人尚赤,大事敛用日出,戎事乘騵,牲用骍。

中国皇帝明确使用红色是从西汉开始,汉灭秦,以火德自居,并且高祖于芒砀山斩白蛇,以赤帝之子号令天下,故而崇尚红色。

《史记・高祖本纪》:祠黄帝,祭蚩尤于沛庭,而衅鼓,帜皆赤。由所杀蛇白帝子,杀者赤帝子,故上赤。

《史记・封禅书》:祠蚩尤,衅鼓旗,遂以十月至灞上,与诸侯平咸阳,立为汉王。因以十月为年首,而色上赤。

有学者认为汉尚红源于楚俗,而非周俗。

《墨子・公孟》:昔者,楚庄王鲜冠组缨,绛衣博袍,以治其国,其国治。

无论继承楚俗还是周俗,西汉都是明确皇帝服饰为红色朝代,此外西汉皇帝诏书专用丹砂书写以示庄重。[1]

魏晋南北朝时期,玄学兴起,红色被赋予超越性意涵。《抱朴子》称 "朱砂为万药之王",炼丹术推动红色与长生信仰结合。

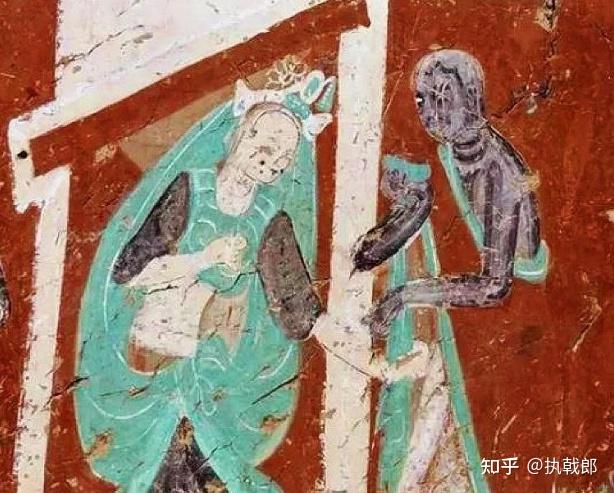

北朝少数民族政权也使用红色,“朱门”便起于北魏。此时在中国形成第一个传播高峰的佛教,也大量吸收汉文化,红色也成为了佛教常用色。

两宋是中国红色的普及阶段,一是因为红色染料技术的成熟,一是因为市民阶层崛起,突破很多旧时限制。

山西绛州(今新绛)成为朱砂加工中心,采用 “水飞法” 提纯朱砂,成本降低六成。

绛州还创造出了绛矾,由靑矾煅成,呈赤色,为透明结晶体。绛矾成为后世多种釉彩和建筑材料的基础。

《本草纲目·石三·绿矾》:绿矾、晋地、河内、西安 、沙州皆出之,状如焰消。其中拣出深青莹浄者,即为青矾。煅过变赤,则为绛矾。入圬墁及漆匠家多用之。

植物性的红色染料红花,也在北宋时大量种植。红花源于中亚,张骞出使西域时带回种子,并在魏地(今河南、河北等地)开始种植。

《博物志》:(红花)张骞得种于西域,今魏地亦种之。

宋时《本草图经》中记载红花“今处处有之,人家场圃所种。”

因为红花的普及,以及其他红色染料如茜草、苏木等技术的突破,可以多种染料勾兑,染出更加丰富的颜色,唐时名贵的石榴裙,也可以进入寻常百姓家。

因此红色在两宋迅速流行,“妇人以红裙为常服,贫者亦以茜草染裙。”

红色普及的同时,红色也出现其他意义。比如驱邪避灾,北宋时婚服已经使用红色,红盖头是固定习俗。

《梦粱录・嫁娶》:其女家以酒礼款待,男家以红罗销金盖头覆之,名曰合卺。

北宋市民文化将红色从贵族符号转化为市井美学,这种转化既依赖技术突破,也得益于民俗重构。

因为红色在市民阶层中的普及,红色也被赋予了很多世俗的含义,比如戏剧脸谱中红色脸谱代表忠义、正直和神勇。

古时称朱不称红。

《大清通礼》:庶民吉服准用枣红、杏黄诸色,禁用正朱、明黄,违者杖责。

红是北方少数民族说法,《元史》之中更是无一朱字。朱、玄在明清时逐渐被现在的名词替换。

明朝是红色普及的第二个高峰,我们现在与红色有关的民俗,几乎都是在明朝兴起的,比如:红纸写的春联、生小孩要门上挂红布,生日红鸡蛋,本命年穿红,新婚红双囍,寿面用红纸包裹。

与红相对的白色习俗,也是在这时兴起的。