我先来回答你的第一个问题,为什么人类本应该趋利避害地排斥灾难,但是看灾难片这个事情却会给观众带来一种欣慰甚至感动的感觉?

这是因为,灾难片和与之有类似内核的文艺作品,他的核心本质往往是在协助观众,通过作品演出来追求一种“共睦态”(Communitas)。

这里我们可以像解释一下什么叫做共睦态,说白了,它是一种暂时超越日常的社会等级和结构,体验到一种平等、团结、共命运的强烈群体归属感的状态,而这恰恰是现代社会人类最缺乏的情感体验,缺的这块营养就得从文艺作品中补。

而如何产生这种归属感体验呢?答案是利用电影和游戏中,那些足以毁灭人类社会根基的重大灾变,老板总会说“地球不爆炸我们不放假”,但真爆了他又不高兴。

但当灾难发生的那一刻,放不放假,老不老板,牛马不牛马这些概念瞬间就被瓦解了,生死面前这都没有意义了,过眼云烟啊。

这样的案例还有很多,我们不妨想想,高中晚自习时突然停电陷入了黑暗的晚上,亦或者是等待台风天那个提前放学的下午,这种山雨欲来,黑云压城的天气与氛围,为什么会让人莫名兴奋呢?

除了激发了人的求生本能外,也是潜意识中你会提醒自己现在是一种特殊情况,是区别于平时正常上晚自习的情况。

在这种异于平常的时刻,接下来发生什么都不好说,可能是马上来电或者雨停了一切照旧,也可能会是期待已久的早放学,甚至可能出现更大的意外事件....

这也是人类学中,共睦态形成的第一步,也是一直欲扬先抑,即分离(Separation)指的是,一个个人或者小群体在特定情况从原有的社会结构和群体中被分离了出来。

值得一提的是,这种划分方式最早是由人类学家维克多·特纳提炼,并且用于研究和解析赞比亚北部恩丹布人的仪式与社会的。

人类学这个学科的魅力之一就在于,这个学科最终会告诉那些所谓的进步主义者,现代社会的人类在本质上与走出非洲时的智人没有两样。

证据之一就是,许多部落时代的古人会要求一个即将成年的年轻人,用独自狩猎、离群索居甚至是出草猎头的方式,证明自己脱离部落依然可以生存,随后再被部落接纳,从而获取一种认同感和归属感。

而现代人类呢?寻求这种体验最方便的方式就是带着同理心去看一部灾难片。

电影中那些启示录级别的灾难,是最容易将一个角色剥离出人类社会这个框架当中的,在这种环境崩溃中,求生者之前的身份短时间内已经不重要了,疲于奔命下阶级矛盾种族冲突在马上要砸在脑袋上的大石头相比,那都不叫事了。

所以在这些文艺作品里,我们会看到那些求生者团队中的配置,会涵盖各个阶级,而且为了戏剧性和表达内核,这种人灾难前的身份要么是一贵一贱,要么是曾经势同水火。

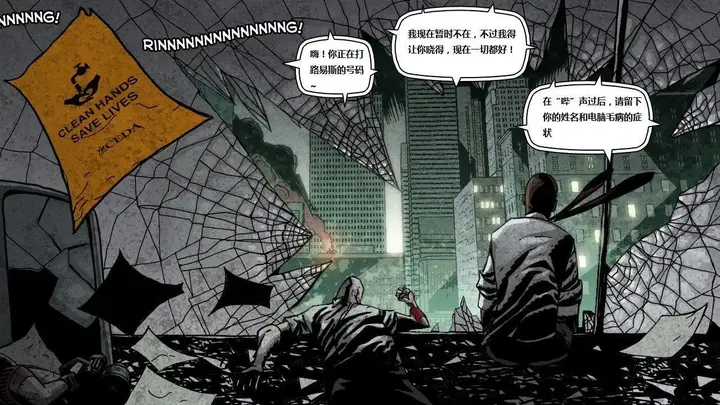

比如说,前两天在友台的播客节目中,听到了讲经典游戏求生之路 1 的剧情解析,这个四人组就是个游戏中电影化叙事的经典模板,这四人小队里,一个网络工程师,一个零元购飞车党,一个女大学生死宅女神和一个患有 PTSD 的越战老兵,这四个人除了都是免疫者且武德充沛外几乎没有相似之处。

所以也只有瘟疫大爆发,天下大乱的局势下,这四个人才可能成为同袍手足,才可能有如此深的羁绊一起死里逃生,最后甚至可以让比尔这个领袖决绝地牺牲换取大桥升起,剩下人逃出生天。

玩过游戏的大家都知道,比尔这个有 PTSD 的老兵在正常社会本身就很边缘,他连自己生命健康都不太重视,正常情况下更不用说为别人牺牲了。

这在灾变之前的社会是完全不可能也没有理由的,而这也是这类故事在讨论的话题。

曾经的罪犯、士兵、银行家、清洁工、中产阶级家庭,他么能够空前团结的原因就是,他们进入了共睦态的第二环节,这在人类学上被称之为阈限(Liminality),是整个过程的一个过渡阶段,也是旧的身份被模糊化,而新的群体身份正在酝酿形成的中间态。

而这个阶段在电影与游戏中,往往也是角色成长和游玩体验的关键期,此事在《最后生还者》、《2012》、《后天》等等作品里亦有记载。

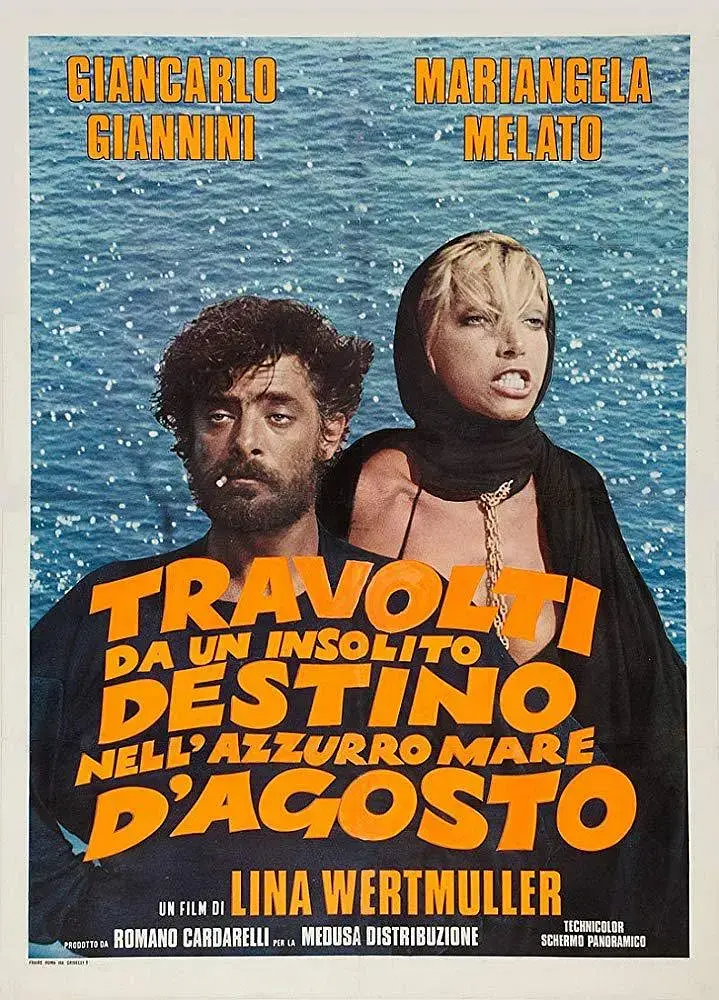

甚至还有许多作品还会在结尾逆炼这一叙事,也就是讲述曾经共同求生攻克难关的同伴困难时的革命友谊,然后再演绎他们回到文明社会中,回到原本的阶级时那种虚无感,以此来反衬这种阈限状态的“美好”。

这种叙事手法,尤其受到荒岛求生类的电影喜欢搞,中间还得掺杂虐恋情节,但那就是另一个故事了。

而当阈限阶段结束,也是灾难片中的危机逐渐解除或趋于稳定时,观众的情绪也会随着剧情推进进入下一阶段,也是最接近整个作品要创造的共睦态状态的阶段,人类学上称之为“聚合”(Aggregation),这时候电影和游戏往往也会接近尾声。

而镜头语言通常会用灾难后的黎明、稳定运行的据点生活场景,或者是宛如天兵的浩浩荡荡救援等方式,来告诉观众危机即将结束,在《2012》里这会是结尾新大陆的出现,在《后天》中这可能是寒潮速冻的结束,无论如何人们要么会陷入激动的庆祝,要么是悲喜交加。

但无论如何,相比于寻找刺激,这种劫后余生的情感要更胜一筹,这也是一个群体重回秩序并且让个体在其中找回自己位置与归属感的机会,尤其是那些曾经处于边缘化但在灾难中幸存的个体,他们会天生的渴望这种洗牌,而曾经的上位者在剧情安排下也会有着“家资万石终何用”的感慨,觉得活的真好。

在这一刻就得上价值了,无论是对之前逝者的哀悼,还是对牺牲者的赞颂,亦或是对新生活的希望,这些情绪表达的都更加顺畅,原因就是在这个叙事下,一种基于危机状态的平等主义叙事产生了。

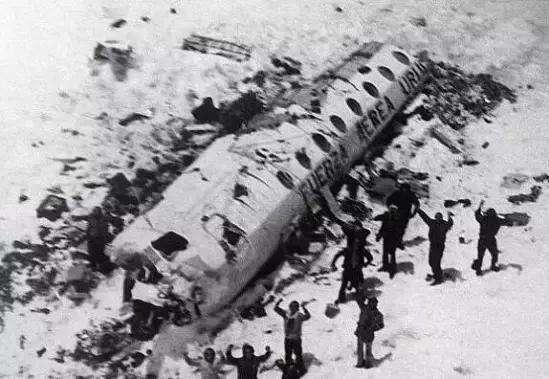

这就是为什么许多现实生活中遭到过重大挫折和事故但幸存下来的人,他们非但没有留下心理阴影,相反对生活的态度有了极大的改观,就像我之前曾经讲过的 1972 年安第斯空难的一部分幸存者一样。

在这场空难被困,甚至让幸存者已经被迫食人肉的绝境之后,其中许多人不光没有精神崩溃,反而在自己的领域继续发光发热。

而讲到这里,其实大家已经可以推测出来,生活在现代社会的当代人,其实在生活中遇到这种变故或者彻底脱离主流社会与同伴抛开社会关系,纯粹的为生存协作的机会微乎其微。

但在演化程度上,我们的生理结构和思维模式又与狩猎采集时代的祖先没什么两样,所以当我们需要这种原始的情感支持,需要人与人之间纯粹平等渡过难关,并以此带来满足感时,灾难片、电子游戏、跑团、冒险小说等类似的文娱作品就是最好的选择。

或许这也是为什么,在当今我们依然在骨子里向往荒野与废墟的原因,可能原因之一是我们就从那里而来吧。

这里是浣熊君,一个在知乎撂地的闲散作者

有没有因为人类的选育而和野生品种产生生殖隔离的物种?各国历史上有哪些“可止小儿夜啼”的人物事物或故事俗语?粮食富足的时候,为何所有的国家都发展出了酒文化?