错了,不仅用了,而且用得远远比豆类早得多,我们是在“肉酱油”基础上才衍生出豆类酱油的。

我们如今说的豆酱油,大概是在秦汉时期出现,但肉类的发酵酱,却要比这早得多。

早在商周时期,在周公旦所著的《周礼·天官冢宰·宫正外饔》有过关于酱的记载:“凡王之馈……酱用百有二十瓮”

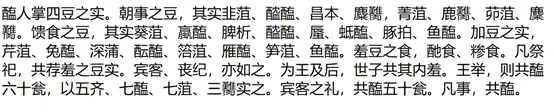

而在当时,“酱”同“醢”,当时专门给天子掌管各类酱品的官员,称为醢人,同样在《周礼天官冢宰·酒正》里,对醢人记载是这样的:

这里的豆,当然不是指现在我们说的豆,而是一种高脚的盛食物的食器。

而这里的各种醢就是各种酱,比如肉酱(醓醢)、虫酱(蠃醢)、蚁卵酱(蚳醢)、鱼肉酱(鱼醢)、兔肉酱(兔醢)、鹅肉酱(雁醢)等。

这里的鱼醢,其实至今东南沿海也仍在使用,就是常说的鱼露、虾油,也被人们称为“鱼酱油”:

而连泥带汁的酱,广东至今也有,比如虾酱。

这都是古代醢酱的遗韵。

在烹饪技术并不发达的古代,如何把一类食物做出不同的味道,酱就起到了至关重要的作用,甚至可以说酱就是一道菜调味的主宰,所以孔子才会在“八不食”中有这么一条:“不得其酱,不食”。

注意,孔子说的是“不得其酱”,而不是“不得酱”,也就是说如果一道菜没有跟它对应的酱,就不如不吃。

换言之,那时候的酱,已经与各种食物形成了某种固定搭配,在《礼记》里就记录了各种搭配的方式:“濡鱼,卵酱实蓼。濡鳖,醢酱实蓼。腶脩,蚳醢。脯羹,兔醢。麋肤,鱼醢。鱼脍,芥酱”

在先秦之前,酱的使用并不普及,使用范围仅限在贵族圈层,能讲究到“不得其酱,不食”的,也只能是像孔子这样的少数人。

而这也印证了美国的历史学者 F.F.Armesto 在他《食物的历史》里的观点: 调味所用的酱在诞生之初,往往是社会等级的一种标志。

那为什么酱在那时候不普及呢?就是因为先秦以前,只用肉来做酱。

说文解字里,也有对这一现象进行概括,《说文·酉部》:“酱,醢也,从肉酉。”段注:“从肉者,醢无不用肉也。”

为什么“醢无不用肉”呢?

我们对酱的需求,其实是基于对蛋白质的分解物——氨基酸的诉求。

如今我们所能见到的各种酱的制作过程,不管是像鱼露、虾酱这样的动物酱,还是酱油、豆酱这样的植物酱,其实都是动物蛋白、植物蛋白分解成氨基酸的过程,而这些分解的氨基酸不仅是人体所需,同时也是复杂鲜味的来源。

比如我们说鸡汤鲜,但撇开其他风味不说,单说鲜味强度,一只老母鸡炖煮 5 小时所含各类氨基酸的鲜味强度,还不如 1g 鱼露兑 1L 水来得强。

如果你了解这些植物酱、动物酱的制作过程,你会发现它们之间有个最大的区别——植物酱需要加曲,也就是需要额外添加微生物,而动物酱则不需要,只需要用鱼、虾码盐陈放,动物内部自身的酶就可以让蛋白质进行分解了。

但同样的做法,如果植物只加盐,则基本只能做出腌黄瓜之类的产品,这就是前文《周礼》里提到的各类“菹”。

即使是芥酱,也并没有发酵,而是与如今的山葵酱一样直接研磨而出。

而寻找合适的“曲”,就决定了植物酱的制作门槛是要高于动物酱的,也正是因此,在汉代之前,几乎所有的醢酱都是动物酱。

除此之外,动物酱的生产也并不容易控制掌握,蛋白质是分解还是腐化往往受到气候、温度、盐分等多种因素的影响,这就使得在当时的生产力条件下,动物食材如此难得与昂贵,制作技艺复杂,成功率又不高,酱自然也无法大规模普及。

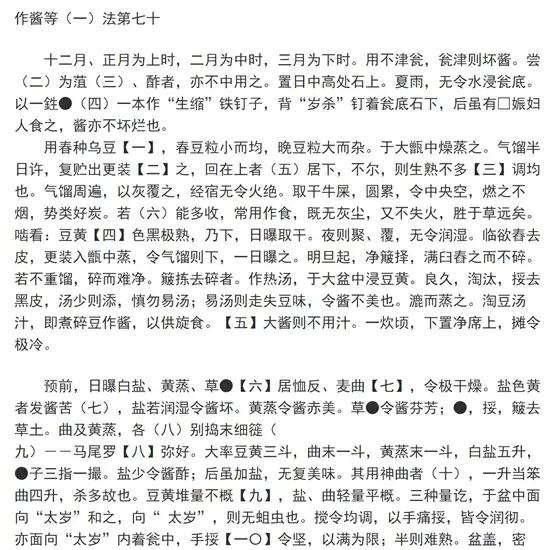

转折点发生在秦汉时期。汉代开始就已经出现大量的关于豆酱等植物酱的记载,北魏贾思勰的《齐民要术》进一步把制酱工艺也记录下来:

说明,那时候人们已经掌握了利用曲酶分解植物蛋白的技术,这一发明不仅大幅降低了原材料的成本,还大幅提升了酱的成功率。

而到了唐代,这种豆做的植物酱,在百姓日常饮食里的地位已经非常重要了。唐代颜师古在对汉代史游所著的《急就篇》对酱做了批注,并把酱在调味上的作用,类比军队将领:“以豆合面而为之……酱之为言将也,食之有酱,如军之须将,取其率领进导之也。”

宋代陶谷所著《清异录·撰羞》更是把酱称为“八珍主人也”。

植物酱的发明,把酱的成本大大降低,推行至寻常百姓家,也让“酱”在中餐烹调里的地位,推到了巅峰。

酱者,百味之将帅,帅百味而行。

正如这句古话所说的那样,植物酱的发明是中国饮食调味技术的重要转折点,这种低成本高效率获得氨基酸与鲜味调味品的技术,使得以豆为原料的各类酱油、豆酱、豆瓣酱迅速登上了中国人的餐桌,并且,再也没有下来过。

而这,也奠定了中国人饮食往后数千年以“鲜”为上的调味审美。

当然,因为这种“鲜”相对普及和易得,因为脱胎于这种酱鲜的调味审美,更高雅的“清鲜”则成为了各个菜系更顶级的追求。

如今的各大菜系依然如此,比如习惯用豆瓣酱的川菜,也能脱胎出“开水白菜”这样的高汤类清雅的菜品,浓油赤酱的上海本帮菜也愿意从徽菜中吸纳腌笃鲜这样的菜品,而本来就推崇清鲜的粤菜就更不乏这样的例子了。

也就是说,酱的发明,使得中国衍生出了以鲜为主要特征的调味审美,并辐射到了整个泛中华文化圈,比如日本豆酱“味增酱”、越南鱼酱“鱼露”,以及日本用鲣鱼、昆布所做的“出汁”,无不是对鲜这种调味审美的追求,甚至是日本发明的味精,也更多是在泛中华文化圈的各种菜系里使用。

总结一下:

1、肉类蛋白质发酵的酱,远比植物酱要早,一些酱至今仍在使用,比如鱼酱油“鱼露”。

2、植物酱发酵技术的掌握和发明,使得豆酱油以低成本优势迅速传播推广。

3、运用发酵酱汁是中国烹调调味的重要特点之一,也是我们中餐里以鲜为美的重要调味审美的基础。

往期高赞回答:

30K 赞以上:

20K 赞以上:

10K 赞以上: