没有蜂王的蜂群(通常是暂时的),我们一般称为“失王群”,通常由于疾病、意外、养蜂人管理不慎等原因,让蜂群偶然失去了蜂王的情形。

一、蜂王的作用。

对于蜂群来说,蜂王的作用很大:

1.蜂王是蜂群中唯一具有正常产卵能力的个体,蜂王产卵对蜂群的整体延续意义重大;

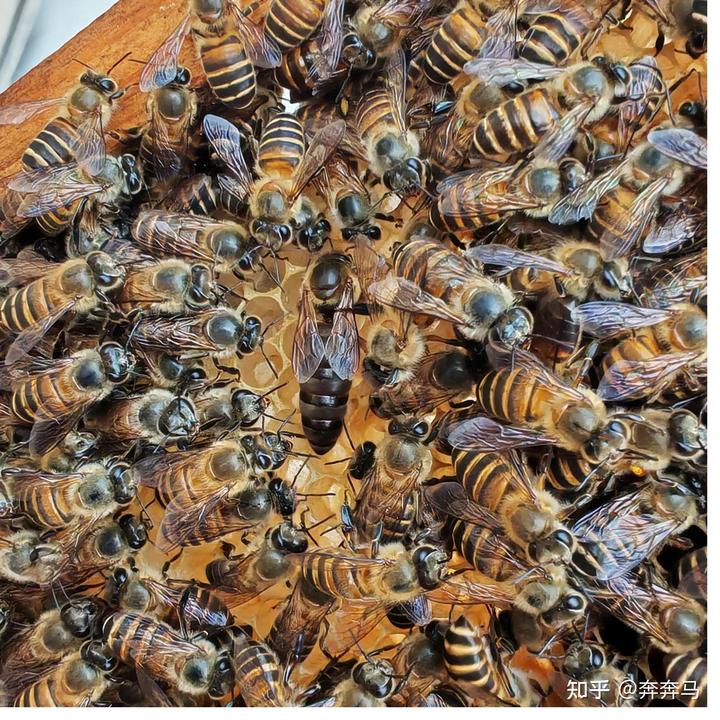

2.蜂王是蜂群重要的“精神支柱”,蜂王身体散发的蜂王信息素,能够维持蜂群内的正常秩序,起到抑制工蜂卵巢发育、促进工蜂哺育幼虫和积极采集等作用。

二、失王群的行为。

当蜂群失去蜂王后,蜂群会出现一些特殊的行为:

当蜂王丢失蜂王后,蜂群中的“蜂王信息素”随即中断,约半小时左右,蜂群就会“感知”到失去蜂王。随着失王感越来越明显,蜂群便会出现不安的情绪,一些工蜂会“慌乱”地在巢脾(蜂巢)表面快速爬行,寻找蜂王。

约 6 小时后,蜂巢内便会开始出现急造王台,也就是工蜂会将一些 3 日龄以内的小幼虫房扩大,改造成房口斜向下的王台,开始培育新蜂王。

失去蜂王的蜂群,会表现出工蜂采集力会下降超过 50%,巢门守卫也会不那么严密,蜂巢内的工蜂也会振动翅膀,慌乱爬行。

需要重要的是,蜂群培育王台,为的是自行培育蜂王,实际上是在进行自救——正常情况下,当失王 11 天后,王台中的新蜂王羽化出房,再经过一周后,新蜂王经过婚飞交尾、产卵等环节后,蜂群将会重新恢复正常秩序。

三、失王群的鉴别特征。

可以根据三个典型特征,来判断蜂群内是否失王:

1.工蜂情形慌乱,采集和守卫能力明显下降(巢外观察);

2.工蜂会比平时更“凶”一些,巢内没有新产下的卵(开箱检查);

3.出现急造王台(开箱检查);

对于第一条,如果是经验丰富的老师傅,在蜂箱外观察一番,就能基本判断是否失王。但对于经验并不丰富的新手,箱外观察并不是一个好办法,毕竟工蜂行为“慌不慌乱”并不容易看出来。

想要进一步确认是否确实失王,可以进行开箱检查,通过查看是否有新产下的卵,以及是否建造了急造王台,才能 100%确定。

此外,根据“失王群会利用小幼虫培育新蜂王”的原理,从其他蜂群中抽出一张含有小幼虫的子脾,插入疑似失王的蜂群,6 小时后再查看,如果有小幼虫脾被改造成了急造王台,也能断定该群失王了。

四、失王时间的判断。

通过开箱检查,观察巢内卵和幼虫的状态,不仅能够判断蜂群是否失王,还有助于判断出出失王时间:

A.若脾面出现了急造王台,巢中也有卵,说明失王时间不长,仅 3 天以内;

B.若出现了封盖的急造王台,巢内无卵,但有幼虫,说明失王时间为 3~9 天(最小虫龄数 +3);

C.若巢内无卵,也无幼虫,仅有封盖子脾,则失王时间在 9 天以上。

D.若蜂群继续长时间失王(超过 2 周),很可能产生“工蜂产卵”现象。

工蜂的出现较为特殊,通常发生在在早春、晚秋等季节,蜂巢内没有 3 日龄以内的幼虫或授精卵,蜂群无法建造“急造王台”来培育新蜂王。

由于缺乏蜂王信息素的抑制作用,两周后,一些工蜂的卵巢将会得到一定程度的发育,就会导致产生工蜂产卵现象,工蜂产的卵,与蜂王产的卵差别很大,显得多而凌乱,一个巢房往往产了多粒卵,多数卵产在巢房壁,不像蜂王那样将卵产在巢房底,且一房一卵。

并且,这些工蜂产的卵只是未受精卵,最终这些卵也只能孵化并发育成为雄蜂,这些雄蜂对未来的蜂群发展没有任何价值,约 40 天后,当工蜂的寿命耗尽,出生的雄蜂又不会干活,只会加剧储蜜消耗,这个蜂群也就趋于消亡了。

五、失王群的补救。

蜂群失王对于养蜂人来说比较常见,当蜂群出现失王情况时,最好的办法就是为蜂王重新介绍一只产卵蜂王,让蜂群恢复秩序。

产卵蜂王可以从其他蜂群调入,规模化的养蜂场通常都会储备一定数量的蜂王,或饲养一定比例的“双王群”,用以应对个别蜂群失王的情形。

蜂群具有排他性,将外来蜂王直接引入失王群中,很容易引起排斥,导致蜂王被“围死”。可以将来自他群的蜂王关在特制的塑料笼,再放入失王蜂群中,这样可以保证蜂王不会被围,同时工蜂也会通过塑料笼的空隙喂食蜂王。

2~3 天后,蜂王会与这一群蜜蜂气味融合,再放出,让蜂王自由活动即可。产卵王会很快在其中产卵,让蜂群快速恢复秩序。

也可以为失王群植入一枚正在发育的王台,待新蜂王出房、交尾、产卵后,也能恢复到正常秩序,只是这种方法需时会长一些。